作者簡介:曹佳�����,男,江蘇泰興人�����,法學(xué)博士�����,華東政法大學(xué)博士后研究人員���,嘉興大學(xué)法律系講師�����,證據(jù)科學(xué)教育部重點實驗室(中國政法大學(xué))研究人員���,研究方向:證據(jù)法哲學(xué)。

摘要:針對事實認(rèn)定的底層運行邏輯����,國外學(xué)者提出了大量理論闡釋。這些關(guān)于事實認(rèn)定的多元理論,一方面旨在加深人們對事實認(rèn)定活動的理解����,另一方面也試圖為事實認(rèn)定提供有效的規(guī)范框架。相比于域外豐富的理論建構(gòu)�����,中國法學(xué)界對于事實認(rèn)定的理論闡釋顯得略有不足�����。整體上��,事實認(rèn)定的多元理論可以被劃分為三個陣營����,即概率理論�、信念理論和最佳證據(jù)理論。中國事實認(rèn)定的本土理論建構(gòu)���,應(yīng)當(dāng)在完整����、準(zhǔn)確地理解這些多元域外理論的前提之下,批判性地借鑒和發(fā)展它們�。

關(guān)鍵詞:事實認(rèn)定;概率理論��;解釋主義�;信念理論;最佳證據(jù)理論

引言

事實認(rèn)定的內(nèi)在認(rèn)知結(jié)構(gòu)和規(guī)范性認(rèn)知路徑問題屬于底層運行邏輯問題���。這一問題對事實認(rèn)定制度與實踐具有決定性影響���。對此,國外學(xué)者提出了大量理論闡釋�。羅納德·J.艾倫教授將這些理論大致分為兩種,即“概率主義”(Probabilism)和“解釋主義”(Explanationism)����,并認(rèn)為“對司法證明的最佳理解應(yīng)當(dāng)從概率主義轉(zhuǎn)向解釋主義”。與艾倫教授不同�����,本文試從核心要素層面將多元事實認(rèn)定理論分為三類:概率理論��、信念理論和最佳證據(jù)理論����。對于概率論擁護(hù)者而言��,“概率”顯然是一個軸心概念���,所有其他概念都為生成最終的概率值服務(wù)。對于信念理論擁護(hù)者來講����,所有問題最終都可以歸結(jié)為主體信念問題�。對于最佳證據(jù)理論而言,唯有證據(jù)才是最終決定因素����。證據(jù)決定了概率,也決定了信念����。思想是行動的先導(dǎo),正確的思想能夠指導(dǎo)正確的行為方式����。認(rèn)真理清并反思這些多元理論,對中國本土理論建構(gòu)具有重要學(xué)術(shù)價值和實踐意義�。

一����、事實認(rèn)定的概率理論檢視:形式化分析及其缺陷

從19世紀(jì)60年代的霍蘭德遺囑案開始��,至20世紀(jì)60年代迸發(fā)的對司法證明概率論的系統(tǒng)化探究����,再到現(xiàn)今依然熱度不減的研究態(tài)勢,事實認(rèn)定的概率理論彰顯了自身的重要性����。這種關(guān)注熱情的持續(xù)增長與被稱為社會科學(xué)哲學(xué)的自然主義轉(zhuǎn)向具有內(nèi)在聯(lián)系。人們希望借助于一種有效的科學(xué)方法����,來推動事實認(rèn)定的“科學(xué)革命”。

(一)概率論的雙重特征:理性主義與還原主義

大體來講���,證據(jù)與概率的關(guān)系分為三個層面:(1)作為證據(jù)的概率�����。概率可以被作為證據(jù)在事實認(rèn)定過程中使用��。DNA檢測報告中的概率值就屬于這種情形���;(2)作為概率的證據(jù)����,即用概率來解釋證據(jù)概念��。阿欽斯坦認(rèn)為��,“(i)證據(jù)是能夠增加某一假說之概率的信息���,(ii)證據(jù)是信息���,基于此信息�,某一假說具有較高的概率”。概率被視為證據(jù)的一部分��;(3)作為組織和評價證據(jù)之方法的概率���。部分學(xué)者主張用貝葉斯公式來量化證據(jù)證明力��,實現(xiàn)事實認(rèn)定的結(jié)構(gòu)化�。事實認(rèn)定的概率主義者至少在其中一個關(guān)系層面上使用概率���。事實認(rèn)定的概率主義具有兩個基本理論特征:理性主義與還原主義��。

1.理性主義:對待經(jīng)驗證據(jù)的一種特殊態(tài)度

理性主義斷言或預(yù)設(shè)了一些先驗可知真理的存在���,人們可以不顧其支持性的經(jīng)驗證據(jù)而得到證成地相信它們�����。事實認(rèn)定概率論的理性主義特征主要體現(xiàn)在兩個方面:其一�,方法理性主義��,主張存在某種或某些確定的方法��,事實認(rèn)定者只要按照這種方法便能夠?qū)Π讣聦嵶鞒鰷?zhǔn)確判斷����。例如,貝葉斯主義者就極力強(qiáng)調(diào)貝葉斯定理及其公式的價值�。然而在具體案件審理過程中,先驗概率和似然比都可能與該案本身的經(jīng)驗證據(jù)無關(guān)��。在歐洲法庭科學(xué)研究機(jī)構(gòu)聯(lián)盟所發(fā)布的《法庭科學(xué)評價報告指南》中����,似然比被預(yù)先設(shè)定了等價語言結(jié)論量表����,類似于其證明價值���。其二��,數(shù)字理性主義�����,傾向于將證據(jù)證明力轉(zhuǎn)化為概率數(shù)值��。數(shù)值獨立于經(jīng)驗�。當(dāng)所有證據(jù)的證明力都被轉(zhuǎn)化為數(shù)值后���,事實認(rèn)定變成了數(shù)學(xué)計算����。在計算過程中���,經(jīng)驗“缺席”了。數(shù)學(xué)上的公式����、公理取代了經(jīng)驗��、常理�����,成為了事實認(rèn)定的基本內(nèi)容����。

潛在反對者通常是那些溫和的概率主義者���。他們不主張對整個案件證明活動作純粹概率分析�,試圖將概率分析限定在部分證明環(huán)節(jié)���。例如����,在一起故意殺人案的審理中��,檢控方提交了一把基于被告人供述所收集到的作案刀具��。考慮到被告人知道這把刀具的具體隱匿位置�����,可推知其曾經(jīng)持有這把刀具的概率是90%�����。溫和的概率主義者或許認(rèn)為這是符合經(jīng)驗的�。他們的反對意見有一定道理。關(guān)鍵在于我們對待經(jīng)驗的方式和態(tài)度上����。不能絕對地認(rèn)為,只要使用了概率或概率方法���,那就必然是理性主義的���。概率是事實認(rèn)定工具箱中的一種。它可以服務(wù)于我們的經(jīng)驗認(rèn)知���。

2.還原主義:案件證據(jù)的原子化過程

還原主義是指一套將某個理論轉(zhuǎn)換為另外一個理論的程序�。還原主義與整體主義相對�����,后者將所要解釋的外在世界或現(xiàn)象視為一個整體�,而前者則傾向于將整體拆解為單個元素。事實認(rèn)定的概率主義試圖對每個證據(jù)進(jìn)行概率賦值�����,形成對證據(jù)全集的證明力評價���。它所關(guān)注的是用以證明案件事實的單個證據(jù)證明力�。概率主義者旨在將內(nèi)涵豐富的證據(jù)信息還原為內(nèi)容單一的概率數(shù)值���。在主流證據(jù)理論中��,這一特征是以原子主義證據(jù)評價的話語來展開的����。概率主義者唯有進(jìn)行這樣的還原����,才能夠推進(jìn)后續(xù)的概率分析。在關(guān)于證明標(biāo)準(zhǔn)的概率解釋問題上�����,合取難題是一個展現(xiàn)還原主義特征的例子。合取難題之所以會產(chǎn)生���,原因之一就在于概率主義將相關(guān)的要件事實視為獨立事件��。而作為案件事實組成部分的要件事實之間是相互關(guān)聯(lián)的�����。合取難題既體現(xiàn)了還原主義的特征����,也說明了還原主義所導(dǎo)致的潛在風(fēng)險��。

(二)概率分析路徑之局限:經(jīng)驗是一種不可輕視的力量

事實認(rèn)定概率主義擁護(hù)者一直屬于少數(shù)派陣營�����。他們嚴(yán)重忽視了經(jīng)驗的力量���。事實認(rèn)定本應(yīng)是一個綜合的過程�����,概率主義者卻采取了一種分析路徑����。

其一�����,證據(jù)概念“空洞化”�。對于概率主義者而言,證據(jù)的核心價值就是獲得特定概率�����。“概率”是他們最為重視的信息�。事實上,證據(jù)為我們展現(xiàn)了一個從物質(zhì)實體到經(jīng)驗實體再到語言命題的綜合性內(nèi)容�。事實認(rèn)定者所直接面對的是復(fù)雜社會生活中存在爭議的那些事項。在這樣一種帶有冒險性質(zhì)的認(rèn)知活動中�����,事實認(rèn)定者必須充分汲取證據(jù)所能提供的信息內(nèi)涵����。概率主義者將證據(jù)概念中的豐富內(nèi)容剝離�����,留下了一個“空洞”的概率值��。這種證據(jù)概念不足以支撐分析需求����。

其二��,事實認(rèn)定目標(biāo)設(shè)定“簡單化”����。在概率主義者看來,事實認(rèn)定的質(zhì)量整體上取決于概率值的高低��。概率值越高���,意味著某個結(jié)論越準(zhǔn)確或其確定性越強(qiáng)���。概率是通向真相的一個梯子。對此�����,概率主義者面臨一個內(nèi)在邏輯悖論。假設(shè)在一場審判中���,事實認(rèn)定者認(rèn)定被告人有罪的認(rèn)識論概率為100%��。一個認(rèn)識論概率值為100%的認(rèn)定��,即便不被視為真相,它的準(zhǔn)確性通常也是極高的�����。然而結(jié)果表明“被告人是無辜的”���。所有的有罪證據(jù)都是精心偽造的�����。悖論產(chǎn)生了:一個認(rèn)識論概率為100%的有罪認(rèn)定卻是一個100%錯誤的判斷��。這與概率主義的基本思路是相矛盾的���。按照概率主義的判斷標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)識論概率為100%的認(rèn)定是一個值得稱贊的認(rèn)定���。然而我們能夠接受一個100%錯誤的認(rèn)定嗎�����?

其三�,證明標(biāo)準(zhǔn)“去經(jīng)驗化”。概率主義者將證明標(biāo)準(zhǔn)僅僅視為某種概率閾值或概率區(qū)間��。波普爾指出�,概率將真相與缺乏內(nèi)容結(jié)合起來。例如���,刑事案件中的排除合理懷疑標(biāo)準(zhǔn)要求事實認(rèn)定者在作出有罪裁決時基于他們的生活經(jīng)驗和背景知識排除一切合理懷疑���。對于很多概率主義者來講,排除合理懷疑標(biāo)準(zhǔn)僅僅是達(dá)到95%或其他相近數(shù)字的概率閾值��。這種解讀忽略了該證明標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)驗內(nèi)涵����。排除合理懷疑不是缺乏內(nèi)容的數(shù)值,其所排除的實際上是生活中各式各樣的經(jīng)驗范式����。民事案件中的優(yōu)勢證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與此類似��。

其四�����,分析路徑“反常規(guī)化”����。在司法實踐中���,事實認(rèn)定者并不是基于概率主義者所主張的認(rèn)知路徑來展開認(rèn)定的。普通的陪審團(tuán)成員并不熟悉復(fù)雜的概率公式�,職業(yè)法官也缺乏這方面的訓(xùn)練。事實認(rèn)定者基本上是憑借經(jīng)驗和常識在評價證據(jù)���。概率主義者提供了一套異于常規(guī)范式的理論�。這樣的理論不僅在對現(xiàn)實的解釋上缺乏能力���,而且在提供規(guī)范性指引上也顯得困難重重�。事實認(rèn)定者必須精通復(fù)雜的概率和統(tǒng)計知識��,并且要能夠具有較強(qiáng)的計算能力����,才能夠真正按照概率主義的方案來進(jìn)行審理���。

二、事實認(rèn)定的信念理論檢視:信念證成及其可能性

事實認(rèn)定的信念理論是一個理論群���。“‘概率’和‘信念’并不是事實認(rèn)定的兩個相互排斥的基礎(chǔ)�。即便一個人必須要根據(jù)概率作出決定����,他仍然必須要基于對概率的信念而作出決定。事實上��,從某種角度來看�,概率就是信念。”我們僅討論這個理論群中最具影響力的理論���,即相對似真性理論�、信念中心理論�����、融貫性理論和信念函數(shù)理論。

(一)相對似真性理論:直覺合理性背后的結(jié)構(gòu)失衡

相對似真性理論主要由艾倫教授及其支持者所創(chuàng)建�。一些學(xué)者從其他學(xué)科視角對似真性理論展開了富有成效的研究。利普頓的最佳解釋推理即是一例����。

1.相對似真性理論的演變與內(nèi)核

(1)理論演變:從故事模型到解釋模型

從發(fā)展脈絡(luò)來看,相對似真性理論經(jīng)歷了從“故事模型理論”到“解釋模型理論”的演變過程��。上世紀(jì)90年代��,得益于有關(guān)審判過程的心理學(xué)研究����,故事模型理論收獲了一批擁護(hù)者。例如彭寧頓和黑斯蒂等提出了陪審團(tuán)審判的故事模型����。理查德·倫普特教授指出��,“第一�,訴訟當(dāng)事人會告訴陪審團(tuán)成員們他們各自的故事。……第二���,陪審團(tuán)成員們通過將他們所獲得的證據(jù)與一些故事范本進(jìn)行匹配進(jìn)而試圖理解這些證據(jù)�。……第三,作為一個團(tuán)體的陪審團(tuán)在作出一個裁決的過程中會試圖得出一個共同的故事”��。艾倫教授也認(rèn)為���,“證明的結(jié)構(gòu)決定了必須得到證明的事項���。……一個故事或一個故事集要比其競爭者更為似真(并且在刑事案件中,不存在似真的競爭者)�����。……在民事案件中���,事實認(rèn)定者要接受那些由當(dāng)事方所提供的更具合理性的故事�,而在刑事案件中����,他們要接受公訴方的主張,僅當(dāng)不存在與無罪主張相一致的似真故事”����。

隨著研究的深入,艾倫教授逐漸將故事模型發(fā)展為一種更為宏觀和基礎(chǔ)的解釋模型���。故事模型所能提供的解釋力相對有限����。例如,在審理某些知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)類案件時���,事實認(rèn)定者所獲得的可能壓根就不是一則故事�,而僅僅是關(guān)于技術(shù)區(qū)別的爭論(商標(biāo)是否因過于相似而存在侵權(quán)問題)���。再例如����,在刑事案件的審理中�,事實認(rèn)定者必須圍繞犯罪構(gòu)成來進(jìn)行證據(jù)組織與評價,最終認(rèn)定也應(yīng)當(dāng)以犯罪構(gòu)成作為其骨架��。這與講故事存在顯著差異����。雖然一個故事也有其內(nèi)在結(jié)構(gòu)�����,但這種結(jié)構(gòu)往往是松散的、多中心的�。一個好的故事不應(yīng)拘泥于任何既定框架束縛。事實認(rèn)定與講故事在認(rèn)知目標(biāo)����、認(rèn)知責(zé)任等方面都存在著實質(zhì)性差異。因此�,艾倫教授指出,審判中證明的一般性結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為以解釋為基礎(chǔ)的兩步推論性過程��,“在第一步中�,潛在的解釋得到生成;在第二步中���,基于解釋性基礎(chǔ)��,一個指向某潛在解釋的推論被作出”��。

(2)理論內(nèi)核:遵循經(jīng)驗主義的基本思路

其一����,以經(jīng)驗主義為理論基石�。艾倫教授指出,“決定一個故事是否為似真解釋的是認(rèn)知能力�����,如辨別連貫性、一致性����、完整性、獨特性�����、經(jīng)濟(jì)性��、概率等變量是否存在的能力����,這些能力使得人們能夠去判斷,一方面是庭審證據(jù)與常識的互動����,以及另一方面是證據(jù)與當(dāng)事人主張之間的關(guān)系”。艾倫教授并未在實質(zhì)上界定何為“似真”����。“似真”是一個全然基于經(jīng)驗、常識����、邏輯的概念。“經(jīng)驗不僅在任何地方都與思維不可分離����,而且它本身就是一種思維形式。當(dāng)然���,力圖對經(jīng)驗進(jìn)行分析�,(例如)將知覺���、反映��、意志��、情感��、直覺區(qū)分開來����,這并沒有什么錯��;其錯誤之處在于它作出了下列假定�,即在對經(jīng)驗進(jìn)行分析之時���,我們是在思考一些本質(zhì)上不同,且最終能夠絕對彼此區(qū)分開來的一些(經(jīng)驗)活動�。”恰如本杰明·卡多佐所言,事實認(rèn)定者“必須將他所擁有的成分�����,他的哲學(xué)���、他的邏輯���、他的類比、他的歷史���、他的習(xí)慣�����、他的權(quán)利感以及所有其他成分加以平衡”����。

其二,以認(rèn)知證成為理論目標(biāo)��。相對似真性理論承認(rèn)事實認(rèn)定具有可錯性�����。皮爾斯指出�,科學(xué)通過“自我糾錯”使我們更接近真理�。在此基礎(chǔ)上,波普爾引入了“逼真性”概念�����,平衡其證偽主義與堅持科學(xué)真理之間的關(guān)系���。與這些科學(xué)哲學(xué)家觀點類似��,相對似真性理論一方面告訴我們真相是可以接近的����,另一方面也提醒我們���,在求真的過程中會出現(xiàn)不可預(yù)見且難以預(yù)防的錯誤風(fēng)險�����。相對似真性理論本質(zhì)是一種證成理論����,即僅要求事實認(rèn)定者為其事實裁決提供充分的正當(dāng)理由。

其三�,以批判概率主義為理論重心。盡管艾倫教授認(rèn)為其相對似真性理論具有一定規(guī)范價值��,但從發(fā)展脈絡(luò)來看��,它是站在概率主義的對立面并以批判概率主義為核心目標(biāo)的一套理論����。要理解似真性理論,必須首先理解概率主義����。概率主義所遵循的是一種還原主義路徑。相對似真性理論恰恰與之相反���,提倡一種整體主義思路�����。

2.相對似真性理論的結(jié)構(gòu)性失衡

盡管相對似真性理論具有很強(qiáng)的直覺合理性�����,但在理論建構(gòu)層面呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性失衡�。它未能平衡好下述兩個關(guān)系層面:第一,事實認(rèn)定不同要素之間的關(guān)系����;第二��,事實認(rèn)定的理論批判與規(guī)范功能之間的關(guān)系�����。具體分析如下:

第一����,“證據(jù)”與“解釋”的份量非均衡性。從根本上看�����,證據(jù)不僅決定了某個解釋是否構(gòu)成解釋�,而且決定了某個解釋是否為最佳解釋。證據(jù)也決定了一個信念最終能否得到證成。相對似真性理論以最佳解釋推理為其基礎(chǔ)��,似乎將更多的關(guān)注點放在“解釋”層面���。“盡管許多人確實能夠區(qū)分解釋和證據(jù)���,但是當(dāng)證據(jù)比較稀少或缺乏時,他們會更多地依賴未經(jīng)證實的解釋���。”在審判過程中�,這種情況比比皆是��。解釋的合理性受到個人觀念和社會文化等因素的深刻影響�。“根據(jù)解釋性理論,事實認(rèn)定的核心任務(wù)是……去判斷有關(guān)證據(jù)和事件的潛在解釋是否能夠滿足可適用的證明標(biāo)準(zhǔn)”��,而實現(xiàn)這一任務(wù)的方法是“通過對競爭性的解釋的相對似真性進(jìn)行評價”�。根據(jù)這些表述,解釋的似真性似乎發(fā)揮著更大的作用���。在不依靠證據(jù)的情況下��,人們也能進(jìn)行似真性評估�����,比如評價某個解釋內(nèi)部是否存在矛盾����。在相對似真性理論中,解釋與證據(jù)之間的關(guān)系缺乏詳細(xì)說明��。

第二,推論性規(guī)則與決策規(guī)則的混雜性。相對似真推理所提供的是一套推論性規(guī)則,而證明標(biāo)準(zhǔn)屬于決策規(guī)則。艾倫教授試圖用“似真性”概念來解釋證明標(biāo)準(zhǔn)�����。在民事案件中�,更似真的解釋將獲勝���;在刑事案件中���,僅當(dāng)存在似真的有罪解釋且不存在似真的無罪解釋時,有罪認(rèn)定才獲得證成���。一套適用于英美法系之特定語境下的證明標(biāo)準(zhǔn)被整合進(jìn)了相對似真性理論之中���。事實上���,似真推理規(guī)則與決策規(guī)則是兩種相對獨立的規(guī)范。用“似真性”概念解釋證明標(biāo)準(zhǔn)�,未能實質(zhì)性解決問題,反而增強(qiáng)了理論的混雜性���。

第三�,批判性成分重于描述性與規(guī)范性成分����。如果我們將相對似真性理論的批判性成分剝離開來,就會發(fā)現(xiàn)其理論內(nèi)容所剩無幾�。在一些理論細(xì)節(jié)上,艾倫教授對相對似真性理論的闡述也不盡充分��。這反映了該理論在批判與建構(gòu)之間存在著失衡�。

(二)信念中心理論:探尋信念證成的規(guī)范性條件

“大體說來,信念是一個心靈(Mind)問題�;真相是一個外在世界問題。”何福來教授建構(gòu)的信念中心理論旨在回答一個核心問題:作出事實認(rèn)定時信念證成的規(guī)范性條件是什么�?

1.信念中心理論的規(guī)范公式

就其結(jié)構(gòu)來講,信念中心理論分為兩個部分����,即事實認(rèn)定的信念解釋(the Belief Account of Factfinding�����,簡稱BAF)和沙克爾的絕對信念模式(Shackle’s Model of Categorical Belief�,簡稱SMCB):

BAF*:事實認(rèn)定者應(yīng)該認(rèn)定p�����,僅當(dāng)(i)如果一個人只考慮被采納的證據(jù)��、無視任何他可能接觸到的不可采的證據(jù)�����,并避免依賴任何在本案中法律可能禁止的證據(jù)推理路線�,那么�����,一個人會有正當(dāng)理由充分強(qiáng)烈地相信p�;并且(ii)如果一個人認(rèn)定了p,那么他之所以會認(rèn)定p���,至少部分是因為����,根據(jù)條件(i)一個人會有正當(dāng)理由相信p。

SMCB:(i)一個人絕對相信p����,當(dāng)他判斷p是完全可能的,并且它的矛盾命題都不是完全可能的��;并且(ii)一個人關(guān)于p的信念強(qiáng)度反過來反映了他所認(rèn)為的那些矛盾命題中的最強(qiáng)命題的可能性程度����。

BAF*是理論主體,SMCB是BAF*的補(bǔ)充�。第一,BAF*將命題性證成與信念證成關(guān)聯(lián)起來�����。BAF*條件(i)表達(dá)的是命題性證成�。何福來教授在這里采用了一個理性人視角,即要求任何理性之人都會具備正當(dāng)理由相信命題p�。BAF*條件(ii)要求肯定性認(rèn)定的作出至少部分是基于BAF*條件(i)。如果說BAF*條件(i)中的“一個人”是指任何潛在的理性主體�,那么BAF*條件(ii)中“一個人”就被特定化�、具體化了�。一個認(rèn)定了p的人將他的特定信念與p關(guān)聯(lián)起來,進(jìn)而形成了一種具體的命題性態(tài)度�。BAF*條件(ii)旨在將那些完全未立足于合理根據(jù)的認(rèn)定排除出去。從BAF*條件(i)到條件(ii)發(fā)生了兩種轉(zhuǎn)化:第一種是從命題性證成轉(zhuǎn)化為信念證成��;第二種是從理性人視角轉(zhuǎn)化為任何可能的特定決策主體視角��。

第二�����,BAF*將外在證據(jù)可采性規(guī)范納入事實認(rèn)定理論�。保羅·羅伯茨教授指出,“在每一個案件中���,對法律可采性的評估都可以采用一個簡單的三重結(jié)構(gòu)”����,事實認(rèn)定者必須問他們自己三個問題:證據(jù)相關(guān)嗎����?證據(jù)受到任何排除規(guī)則的約束嗎����?存在任何排除規(guī)則的例外情形嗎��?基于這三個問題所展開的可采性評估實際上就是要求事實認(rèn)定者僅考慮被采納的證據(jù)�����,而盡可能不受那些不可采的證據(jù)的影響�����。

第三����,根據(jù)BAF*條件(ii)�,命題性證成是最終信念的必要條件之一。即是說�,BAF*特意采用了一個開放性結(jié)構(gòu)。根據(jù)BAF*���,事實認(rèn)定者在作出認(rèn)定時可以帶有一些非理性因素�����,比如業(yè)已存在的偏見�、歧視等。BAF*條件(ii)僅試圖將那些完全非理性的認(rèn)定排除在外�。大多數(shù)事實認(rèn)定理論則強(qiáng)調(diào)排除預(yù)斷等非理性因素。與BAF*條件(i)不同����,BAF*條件(ii)返回到了一個普通人視角。一個普通人在進(jìn)行事實認(rèn)定時不可避免地會存在各種非理性情緒�。我們不能強(qiáng)行要求一個普通的事實認(rèn)定者在進(jìn)行事實審理時摒棄一切私心雜念,進(jìn)入一種“純粹理性”狀態(tài)�����。BAF*是一種扎根于塵世的理論�。

最后,SMCB補(bǔ)充說明了BAF*中的一個基礎(chǔ)性概念:信念�。何福來教授所采用的信念概念是一種絕對信念。根據(jù)沙克爾的論述��,如果一個人的背景知識和理解保持不變���,在這個前提之下����,某件事的發(fā)生不會使他感到哪怕是最輕微的意外感,那么這件事就是完全可能的���。沙克爾舉了一個例子:給我看一個帽盒,向我保證它里面裝有某個種類的帽子��。我知道沒有任何理由能解釋:為何里面的帽子不會是一個圓頂硬禮帽��;但我同樣知道沒有什么能表明:它不會是一頂草帽��,又或者它也許不是一頂柔軟的氈帽���。零度的潛在意外感立刻被分配給對立且相互排斥的不可計數(shù)的假說中的每一個����。潛在意外感越小����,可能性越大。當(dāng)潛在意外感為零時���,表明某事件完全可能��。當(dāng)事實認(rèn)定者判斷p完全可能而p的矛盾命題都不是完全可能時��,事實認(rèn)定者才絕對地相信p���。何福來教授用“絕對信念”這個概念并非意在強(qiáng)調(diào)事實認(rèn)定者信念的強(qiáng)度�,而旨在說明事實認(rèn)定者應(yīng)如何尋找最佳解釋���。

2.精致理論的些許疏漏

“社會系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)具有調(diào)節(jié)系統(tǒng)復(fù)雜性的功能���,歸根結(jié)底就是在結(jié)構(gòu)上已實現(xiàn)了復(fù)雜性。”何福來教授建構(gòu)的信念中心理論非常精致且高度復(fù)雜����。盡管信念中心理論為我們理解事實認(rèn)定提供了很多富有啟發(fā)性的思路,但這一理論也存在著三個方面的不足�。

第一,“BAF*假定了有關(guān)證據(jù)可采性和證據(jù)運用的法律規(guī)則的存在��。”根據(jù)BAF*條件(i)的表述——如果一個人只考慮被采納的證據(jù)���、無視任何他可能接觸到的不可采的證據(jù)�,并避免依賴任何在本案中法律可能禁止的證據(jù)推理路線�,我們可以發(fā)現(xiàn),信念中心理論引入了普通法系國家的證據(jù)可采性機(jī)制���。大陸法系國家在自由心證理念的驅(qū)動下采取了松散的證據(jù)信息篩選機(jī)制�����。自由心證以證據(jù)自由和證據(jù)自由評價為其前提����,法律不對證據(jù)形式和證明力作特殊規(guī)定����。BAF*以普通法司法語境為背景,使其理論解釋力存在局限性�����。

第二���,BAF*對非理性因素持默許態(tài)度��。根據(jù)BAF*��,只要事實認(rèn)定至少部分以條件(i)為基礎(chǔ)就足矣���。換言之����,即便事實認(rèn)定者帶著一定偏見或歧視作出認(rèn)定�����,也不妨礙獲得證成的可能性�。BAF*所采用的這種開放性結(jié)構(gòu)潛藏著一定風(fēng)險。即便非理性因素不會對事實認(rèn)定造成實質(zhì)性影響���,但它們本質(zhì)是與審判無關(guān)的���。BAF*特意采取的開放性結(jié)構(gòu)造成了“理論冗余”。

第三��,信念中心理論提供了一種確定最佳解釋的比較方法�,即基于主體分配給不同命題的潛在意外感來實現(xiàn)對最佳解釋的揀選。然而��,潛在意外感的分配就像主觀概率的分配一樣��,不同事實認(rèn)定者可能會得出不同的分配方案�����。不僅如此,對于有些案件而言����,潛在意外感的分配不具有可操作性。例如����,前文所例舉的商標(biāo)侵權(quán)情形。

(三)融貫性理論:基于解釋性融貫的信念狀態(tài)

融貫性理論屬于一種解釋性融貫理論���。“解釋性融貫可以從不同方面來理解,即(a)兩個命題之間的關(guān)系�����;(b)相關(guān)命題之全集的一個特征����;或者(c)單個命題的特征。(a)是基礎(chǔ)性的�����,而(b)取決于(a)�����,且(c)取決于(b)。”解釋性融貫就是命題之間所呈現(xiàn)出一種網(wǎng)絡(luò)狀關(guān)聯(lián)�����。“一個理由�,沒有其他任何理由的支持是不可靠的;當(dāng)它和其他理由結(jié)合成鏈狀結(jié)構(gòu)后���,它會變得更可靠����,因為鏈狀結(jié)構(gòu)可以使理由為真的初始概率更高��;同時�,網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)要比鏈狀結(jié)構(gòu)更可靠,大的網(wǎng)絡(luò)要比小的網(wǎng)絡(luò)更可靠��。”

1.尋求最佳融貫的解釋

“弱的融貫性理論主張�����,規(guī)范性融貫是法律證成的必要但不充分條件�,而強(qiáng)的融貫性理論主張���,規(guī)范性融貫是法律證成的充要條件。”阿馬利亞支持一種強(qiáng)的融貫性理論����,并認(rèn)為證據(jù)性證成本質(zhì)是一個最佳融貫(Optimal Coherence)的問題。所謂“最佳融貫”����,即一個關(guān)于爭議事實的信念是得到證成的,當(dāng)且僅當(dāng)一個在認(rèn)知上負(fù)責(zé)任的事實認(rèn)定者在相似環(huán)境下會根據(jù)該爭議事實的融貫性而持有該信念���。我們可以從以下幾方面理解阿馬利亞的理論。

第一����,“融貫”是一種解釋性融貫,即“法庭上的證據(jù)性命題和假說基于解釋性關(guān)聯(lián)彼此相協(xié)調(diào)”�����。阿馬利亞以解釋性融貫作為內(nèi)核進(jìn)而提出了事實性融貫(Factual Coherence)的概念:

事實性融貫涉及對如下幾個方面的整體評估:解釋性融貫(法庭上的假說與證據(jù)之間相符合)����;類似性融貫(對應(yīng)的假說之間相符合)����;概念性融貫(概念之間相符合)���;感知性融貫(視覺解釋與非語言的表征之間相符合)���;演繹性融貫(一般性原則與特定判斷之間相一致);以及評議性融貫(評議性因素與裁判目標(biāo)相符合)�。

第二,尋求克服融貫性偏好的最佳融貫狀態(tài)���。融貫性偏好(Coherence Bias)是指事實認(rèn)定者在評估和組織證據(jù)時往往會傾向于尋找一種融貫性��,甚至為了獲得融貫的解釋而忽視那些矛盾證據(jù)��。“法官們大多數(shù)時候并不會意識到那些重構(gòu)法律材料的心理過程��。一般而言�,他們也意識不到他們對證據(jù)材料的評估受到融貫性偏好的影響�。”融貫性偏好本身是利弊均占的。事實認(rèn)定者基于該偏好可以有效地將證據(jù)信息關(guān)聯(lián)起來����,并促進(jìn)對證據(jù)信息的理解���,也可以罔顧不利的證據(jù)而一味肯定符合其偏好的證據(jù)。為了克服融貫性偏好����,阿馬利亞引入了認(rèn)知責(zé)任(Epistemic Responsibility)的概念。唯有在認(rèn)知上負(fù)責(zé)任的事實認(rèn)定者所獲致的那種融貫性才能夠推動證成�����,并且那種融貫性才可能是“最佳融貫”�����。

第三��,尋求融貫性的最大化���。阿馬利亞提出了一個框架性方案:第一步,將具有融貫性的基礎(chǔ)關(guān)系具體化���,包括事實假說與相關(guān)證據(jù)之間的關(guān)系�����;第二步�����,建構(gòu)一個對比性的集合�,以便能夠?qū)⒕哂幸欢ㄈ谪炐缘慕忉尪寄依ǖ竭@個集合之中;第三步��,通過一系列融貫性生成機(jī)制來尋求關(guān)于這個案件的替代性解釋���;第四步�,依據(jù)前述判斷標(biāo)準(zhǔn)來比較這些替代性解釋的融貫性�����;最后一步�����,選擇最具融貫性的解釋作為得到證成的解釋�。

第四,“類似環(huán)境”的語境限定����。阿馬利亞給融貫性理論設(shè)置了一個語境限定�����。這種語境限定分為兩個層次�����。其一�,法律語境�。事實認(rèn)定的融貫性理論要求一個負(fù)責(zé)任的事實認(rèn)定者必須在法律語境下思考爭議事實的融貫性問題。比如�,當(dāng)有些不可采的證據(jù)被暴露給陪審團(tuán)時,陪審團(tuán)要注意在進(jìn)行審判評議時不得考慮這些證據(jù)�。其二,不同的法律語境��。為了防止引入特定的語境條件�����,阿馬利亞用“類似環(huán)境”的概念設(shè)計使得融貫性理論得以在不同法系�、不同國家的法庭上得到一致性適用���。對于一個在英美法系法庭上受審的案件而言�����,所追求的融貫性是指那些同樣在英美法系法庭上參與審判的負(fù)責(zé)任的事實認(rèn)定者會認(rèn)可的特征����,而不受那些處于大陸法系法庭上事實認(rèn)定者的看法影響。

2.一種過于主觀化的方案

盡管融貫性理論屬于一種信念證成理論����,但該理論更多地將重心放在解釋層面。由此引發(fā)了以下四個層面的問題����。

第一,證據(jù)的基礎(chǔ)性地位被忽視��。“一個信念之被證成�����,當(dāng)且僅當(dāng)�,它屬于一個融貫的信念集合。”在這個集合之中���,證據(jù)或?qū)ψC據(jù)的信念并沒有占據(jù)重要或特殊地位���。雖然阿馬利亞引入了認(rèn)知責(zé)任的概念�,但關(guān)鍵在于:為認(rèn)知主體設(shè)定的責(zé)任倫理到底能夠發(fā)揮怎樣的作用��?一個負(fù)責(zé)任的事實認(rèn)定者仍然可能在無意識的情況下忽略了關(guān)鍵性證據(jù)�����,并最終根據(jù)融貫性偏好作出認(rèn)定��。

第二���,邏輯上的循環(huán)論證���。其一,證據(jù)與假說之間的循環(huán)論證��。根據(jù)融貫性要求�,一個關(guān)于假說的信念要得到證成,依賴于一個關(guān)于證據(jù)的信念�����;反過來,后者要得到證成����,又依賴于前者�����。假說和證據(jù)之間相互論證����。其二,假說與假說之間的循環(huán)論證�����。一個關(guān)于假說的信念要得到證成���,依賴于另一個關(guān)于假說的信念�����;而后者同樣必須依賴于前者才能得到證成�����。融貫性理論看似提供了一個強(qiáng)證明����,即要求證據(jù)之間、假說之間以及證據(jù)與假說之間相互印證���,但事實上它模糊了證明的方向���。

第三,過于主觀的證成方案����。盡管阿馬利亞提供了若干融貫性標(biāo)準(zhǔn),但這些標(biāo)準(zhǔn)并沒有相對客觀的評價指標(biāo)�����。究其根本��,是否融貫全然取決于事實認(rèn)定者的主觀判斷����。尤其當(dāng)案件中的證據(jù)可以作多種解釋,并且這些解釋都具有融貫性時,事實認(rèn)定者應(yīng)當(dāng)如何決策�����,這很大程度上取決于事實認(rèn)定者的主觀偏好��。

第四���,證明標(biāo)準(zhǔn)未得到恰當(dāng)安置。融貫性理論似乎沒有有效處理證明標(biāo)準(zhǔn)這一問題�����。對于有些證明標(biāo)準(zhǔn)��,例如內(nèi)心確信����,融貫性理論或許能夠提供一定程度上的說明。對于其他一些證明標(biāo)準(zhǔn)���,例如優(yōu)勢證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或排除合理懷疑標(biāo)準(zhǔn)��,融貫性理論則缺乏相應(yīng)的解釋力�。在刑事案件中���,排除合理懷疑標(biāo)準(zhǔn)要求事實認(rèn)定者排除一切合理懷疑的存在����,而非僅僅尋找到一個最融貫的解釋即可。在民事案件中�����,一方主張比另一方主張更融貫就能表明前者更具優(yōu)勢嗎���?

(四)信念函數(shù)理論:一種看似有效的信念測度理論

克萊蒙特認(rèn)為��,基于精確數(shù)值的傳統(tǒng)概率論無法用來分析復(fù)雜的社會現(xiàn)實�,尤其是主體的認(rèn)知問題���。信念函數(shù)理論將模糊集合�、模糊概率和信念結(jié)合起來��,試圖提供一套能夠應(yīng)對事實認(rèn)定之復(fù)雜性的理論�。

1.基于模糊邏輯的信念測度

“現(xiàn)代邏輯表明,事實認(rèn)定者首先通過一種非精確的感知和描述方式來理解證據(jù)��,進(jìn)而形成對特定事實之存在的模糊信念度,據(jù)此他們通過比較關(guān)于‘事實存在’的信念及其反面的信念進(jìn)而應(yīng)用證明標(biāo)準(zhǔn)���。”“基于可用的證據(jù)��,一個信念傳達(dá)了關(guān)于世界狀態(tài)的確定性的模糊度�����,并且該信念處于絕對地相信其為假和絕對地相信其為真之間����。”克萊蒙特認(rèn)為�����,傳統(tǒng)概率論所堅持的二元真值觀過于簡單�。人們對于世界的認(rèn)知判斷并不是非真即假�。根據(jù)傳統(tǒng)概率論,如果某人相信某事的概率為0.5�����,那么他不相信此事的概率就是0.5�����。“但真實世界的一個重要部分(盡管不是全部)是模糊的、不精確的�����,或者多值的世界�,在那里存在著模糊的部分真相(Fuzzy Partial Truth)。”克萊蒙特舉了一個例子:

假設(shè)現(xiàn)在需要考慮的問題是:Tom是否為一起犯罪的加害方�����。盡管你沒有確鑿的證據(jù)�����,但有三個證人說他就是加害方����。其中一個證人看起來還具有一些可信性。但你認(rèn)為第二個證人實際上是在另一起犯罪場合中看到了另外一個嫌疑人����,因此他的證言不能算作有罪證據(jù),但也無法證明Tom無罪�。同時�����,你認(rèn)為第三個人可能在撒謊����,其意圖掩蓋另外某個人的犯罪事實�,因此該證言和Tom有罪或無罪都是可兼容的,并且為Tom無罪提供了輕微的支持���。

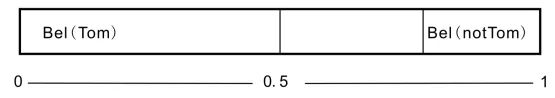

如果僅考慮這三份證言�,那么事實認(rèn)定者對“Tom是否有罪”至少能夠形成初步信念�。這組證據(jù)可能會為事實認(rèn)定者提供關(guān)于下述命題的信念度[記為Bel(Tom)]為0.5:Tom是這起犯罪的加害方;同時可能會為事實認(rèn)定者提供關(guān)于下述命題的信念度[記為Bel(notTom)]為0.2:Tom不是這起犯罪的加害方����。而事實認(rèn)定者對這起犯罪事實不確定的信念度為0.3��。如果用1表示事實認(rèn)定者對下述命題的信念度:Tom或者是加害方���,或者不是�;用0表示事實認(rèn)定者對下述命題的信念度:Tom既是加害方���,又不是加害方����。那么我們就可以用一個數(shù)軸來表示事實認(rèn)定者的信念分布,如下圖:

“在事實認(rèn)定中�,我們基于證據(jù)進(jìn)而問自己有多么相信S為真,并且我們也問自己有多么相信S為假——與此同時���,我們也意識到不確定性���,并因此承認(rèn)我們的信念中有一部分仍然無法得到保證。”關(guān)于信念度的模糊概率測度更貼近現(xiàn)實認(rèn)知過程���。信念度的測度也為可能性測度提供了基礎(chǔ)��。“Tom是這起犯罪的加害方”的可能性為0.5+0.3�����,即0.8��;而“Tom不是這起犯罪的加害方”的可能性為0.2+0.3��,即0.5��。因為那些不確定的信念既可能支持前者�,也可能支持后者。“Tom是這起犯罪的加害方”的可能性是[0.5,0.8]這樣一個區(qū)間��;而“Tom不是這起犯罪的加害方”的可能性是[0.2,0.5]����。

按照傳統(tǒng)概率解釋,民事案件中的優(yōu)勢證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求事實認(rèn)定者判定一方主張相較于另一方而言具有超過50%的概率為真����;刑事案件中的排除合理懷疑標(biāo)準(zhǔn)要求事實認(rèn)定者判定檢控方的有罪控訴至少達(dá)到95%的概率為真(部分學(xué)者認(rèn)為至少需要達(dá)到85%或90%)?�?巳R蒙特認(rèn)為���,要達(dá)到優(yōu)勢證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)僅需要Bel(S)>Bel(notS)即可�。“當(dāng)Bel(S)超過Bel(notS)時����,事實認(rèn)定者就會裁決支持原告�;而當(dāng)Bel(S)未超過Bel(notS)時,事實認(rèn)定者就會裁決支持被告�����。”對于排除合理懷疑標(biāo)準(zhǔn)而言,情況要稍微復(fù)雜一些�����。有罪信念必須至少要超過無辜的可能性����,簡而言之,Bel(S)>0.5�����。與此同時�,“‘沒有合理懷疑’意味著沒有任何理性之人會認(rèn)為Bel(notS)>0”。綜合來講����,排除合理懷疑需要同時滿足兩個標(biāo)準(zhǔn),即Bel(S)>0.5且Bel(notS)不大于0�。

2.由模糊邏輯所引發(fā)的模糊性

克萊蒙特的信念函數(shù)理論相較于傳統(tǒng)的概率理論在解釋事實認(rèn)定者的信念問題上更具有優(yōu)勢。然而信念函數(shù)理論仍然存在著下述兩方面的問題�����。

第一,“世界是其所是���,并不會因為一個人關(guān)于概率之概念的轉(zhuǎn)變�����,它就轉(zhuǎn)變成不同的樣子����。”信念函數(shù)理論引入了更符合認(rèn)知規(guī)律的模糊邏輯概念���,增進(jìn)了我們對事實認(rèn)定中不確定性的理解�����。通過信念函數(shù)理論我們能夠更為清晰地理解事實認(rèn)定者在審理過程中的信念分布狀態(tài)�。這是傳統(tǒng)概率論無法為我們提供的功能�。信念函數(shù)理論在規(guī)范性層面上的意義非常有限。事實認(rèn)定者從信念函數(shù)理論中無法獲知“他們應(yīng)當(dāng)怎么做”��。

第二�����,信念函數(shù)理論對證明標(biāo)準(zhǔn)的解釋存在自相矛盾之處���。信念函數(shù)理論承認(rèn)了認(rèn)知的模糊性�。在解釋證明標(biāo)準(zhǔn)時�,信念函數(shù)理論似乎直接略過了這種模糊性。它要求事實認(rèn)定者不僅能夠判斷自己相信什么����、不相信什么,而且要能夠以相對精確數(shù)值的形式將這兩種信念狀態(tài)進(jìn)行量化和比較��。信念函數(shù)理論最終又陷入了傳統(tǒng)概率論所面臨的一些困境����。兩者都試圖將復(fù)雜的經(jīng)驗性認(rèn)知還原為單一的數(shù)值概念。信念函數(shù)理論甚至試圖將模糊性也還原為數(shù)值����。我們以克萊蒙特對排除合理懷疑標(biāo)準(zhǔn)的解釋為例?��?巳R蒙特認(rèn)為�����,當(dāng)Bel(S)>0.5且Bel(notS)不大于0時��,排除合理懷疑標(biāo)準(zhǔn)便已經(jīng)滿足���。關(guān)鍵問題在于:Bel(S)與Bel(notS)之間的剩余模糊性似乎被他遺忘了�����。這種剩余模糊性既可能增加或減損Bel(S)�����,也可能增加或減損Bel(notS)��,又或許這種剩余模糊性僅僅是一些不合理的懷疑��,并因此不具有價值�。

三��、事實認(rèn)定的最佳證據(jù)理論檢視:證據(jù)篩選及其限度

最佳證據(jù)理論歷經(jīng)了一個發(fā)展演變過程����。吉爾伯特早就指出,“有關(guān)證據(jù)的首要的并且最顯著的規(guī)則如下:人們必須擁有能夠最大限度符合事實本性的證據(jù);因為法律的設(shè)計就是為了對權(quán)利問題進(jìn)行嚴(yán)格證明��,如果沒有符合事實本性的最佳證據(jù)��,那就不存在對事實的證明”���。吉爾伯特的最佳證據(jù)規(guī)則體系實際是借經(jīng)驗之名行反經(jīng)驗之實。在當(dāng)代學(xué)者中�����,戴爾·南斯教授對最佳證據(jù)理論進(jìn)行了有益探索和發(fā)展����。

(一)基于最佳證據(jù)的認(rèn)知路徑

南斯教授區(qū)分了兩種“最佳”,即認(rèn)知性最佳(Epistemically Best)和犬儒式最佳(Cynically Best)��。前者是指“為當(dāng)事人所能合理獲得的這樣一組信息�,即一個理性的事實裁決者(職業(yè)或非職業(yè))會認(rèn)為該信息對于解決爭議性的事實問題具有幫助”;后者是指“這樣一組信息�����,即在其證明力和危險性之間得到最佳的平衡���,這些危險性足以激起偏見或誤導(dǎo)一個不是足夠理性的事實認(rèn)定者”���。“認(rèn)知性最佳”體現(xiàn)了一種積極的探知態(tài)度�,“犬儒式最佳”則表現(xiàn)出一種保守風(fēng)格���。大體來講��,南斯教授從兩個層面對最佳證據(jù)展開了探究�����。

第一�,就單一證據(jù)來看���,如果事實認(rèn)定者能夠辨識出一些潛在的證據(jù)信息(稱為P)�,相比較已經(jīng)被出示的證據(jù)S���,P具有更大的證明價值���,此時或者(i)優(yōu)先選擇適用P,或者(ii)承認(rèn)P具有優(yōu)先適用的價值���,但因為其他一些相反的理由而允許使用S���。相關(guān)證據(jù)規(guī)則必須足以促使當(dāng)事方盡可能提交最佳證據(jù)�����。“如果不能提交得到的����、被認(rèn)作認(rèn)識論上最佳的證據(jù)���,便違反了最佳證據(jù)原則。”“相對劣質(zhì)的證據(jù)所制造的無非是意見和猜想”�����。因此�,最佳證據(jù)原則重點關(guān)注的是證據(jù)質(zhì)量問題。

第二����,就證據(jù)整體來看,“證明責(zé)任應(yīng)當(dāng)反映這樣一種需求����,即避免那些以過度不完整之證據(jù)為基礎(chǔ)的裁判��,這里的完整性是相對于裁判庭所能(或本應(yīng)能夠)合理獲得的證據(jù)總體而言的”����。事實認(rèn)定必須建立在所能獲得的相對完整的證據(jù)基礎(chǔ)之上���。證據(jù)完整性對于一個信念能否獲得證成具有決定性影響��。

在南斯教授看來��,最佳證據(jù)原則是最大個別化原則(the Principle of Maximal Individualization�,簡稱PMI)的一部分�。所謂“最大個別化原則”,即事實認(rèn)定者必須盡可能將關(guān)注點集中在所有具體的證據(jù)之上����,證據(jù)越具體越符合該要求,且對證據(jù)的審查越具體越符合該要求����。“PMI的適用應(yīng)該是非常全面的,既能夠針對單個的證據(jù)適用����,也能夠針對整體的案件適用�����。PMI要求事實認(rèn)定者考量所有與該案有關(guān)的具體個案證據(jù)����。該原則還要求���,當(dāng)支持一個不利于一方當(dāng)事人的認(rèn)定的證據(jù)無法通過最大個別化檢驗時�,事實認(rèn)定者不得作出該認(rèn)定���。”

最佳證據(jù)理論不單單是對前述這些“不證自明”的觀點的復(fù)述。南斯教授還引入了證據(jù)份量(Weight of Evidence)的概念�,建構(gòu)出一套更為細(xì)致的事實認(rèn)定理論。“一個以更大數(shù)量相關(guān)證據(jù)為基礎(chǔ)的推論具有更高的份量……較之其競爭性推論���,如果其擁有的支持性證據(jù)更多�����,那么其便具有更高的概率”���。證據(jù)份量與證據(jù)概率既相互聯(lián)系���,又相互區(qū)別。“舉例而言�,如果一個推論F是基于100個證據(jù)得出的,那么其顯然比僅僅基于10個證據(jù)得出的推論f具有更高的證據(jù)份量���;盡管如此���,F的概率卻不一定比f高。假設(shè)前面100個證據(jù)中僅有80個證據(jù)支持F�,那么其概率為0.8。再假設(shè)后面10個證據(jù)中卻有9個證據(jù)支持f����,那么其概率為0.9。此時�����,f的概率高于F���,但F的份量高于f��。”“獲得在成本上合理的相關(guān)證據(jù)—— 并因此而增加凱恩斯式證據(jù)份量——并不理所當(dāng)然地能夠保證一個更加準(zhǔn)確的裁決��,但我們可以合理地期望它提高準(zhǔn)確性����。”一個假說所立足的證據(jù)越多,那么它的證據(jù)份量就越高��;一個假說所立足的支持性證據(jù)越多�����,那么它的概率可能就越高����。概率只能容納正相關(guān)的信息,而證據(jù)份量卻能兼容負(fù)相關(guān)的信息�����。如果事實認(rèn)定者僅考慮那些與假說呈正相關(guān)的信息�,那么他們就喪失了檢測假說的有效手段�����。就像科學(xué)實驗一樣,如果科學(xué)家僅關(guān)注那些支持假說的數(shù)據(jù)�,而選擇忽視那些與假說相矛盾的數(shù)據(jù),那么他們得出的科學(xué)結(jié)論將缺乏可證偽性�����。南斯教授認(rèn)為�,事實認(rèn)定者有責(zé)任盡可能地保障證據(jù)份量的充足性。

(二)一種基于常識的美好愿景

最佳證據(jù)理論將著力點放在“證據(jù)”層面����,這一點是值得稱贊的。然而最佳證據(jù)理論仍然存在著三個方面的問題�����。

第一��,最佳證據(jù)缺乏穩(wěn)定判斷標(biāo)準(zhǔn)���。無論是最大個別化原則�,還是證據(jù)份量概念�,都沒有提供有效指引。證據(jù)的非敘實性決定了人們并非總能挑選出真證據(jù)。證據(jù)還涉及主體的心理狀態(tài)��,往往取決于事實認(rèn)定者的主觀理解�。最佳證據(jù)缺乏一個相對穩(wěn)定的判斷標(biāo)準(zhǔn)。在吉爾伯特所建構(gòu)的理論體系中��,為判斷某一證據(jù)是否為最佳證據(jù)�����,大量機(jī)械性標(biāo)準(zhǔn)被建立起來����。在一些情況之下,事實認(rèn)定者確實能夠判斷出最佳證據(jù)��。但在更多情況下��,最佳證據(jù)的判斷是一個非常復(fù)雜的問題�。從一些假證據(jù)中,事實認(rèn)定者也能夠挑選出最佳的證據(jù)���。這樣的證據(jù)只會誤導(dǎo)事實認(rèn)定者。缺乏穩(wěn)定判斷標(biāo)準(zhǔn)的最佳證據(jù)無法保障事實認(rèn)定之質(zhì)量����。

第二�����,舉證與評價的非均衡性��。最佳證據(jù)理論更多強(qiáng)調(diào)事實認(rèn)定者(或證據(jù)規(guī)則)如何促使當(dāng)事方提交最佳證據(jù)����。假設(shè)事實認(rèn)定者所占有的都是最佳證據(jù)���,如何保證其最終能夠依據(jù)這些最佳證據(jù)作出判斷呢�����?事實認(rèn)定的主體及其心理活動���,在一定程度上被忽視了。

第三�,再度陷入概率分析的迷障。南斯教授花費了大量筆墨來討論最佳證據(jù)與證據(jù)份量問題�����,其用意在于提高作為概率分析之基礎(chǔ)的證據(jù)質(zhì)量。那些基于更充分的最佳證據(jù)所展開的概率分析顯然比那些基于不充分且品質(zhì)一般的證據(jù)所展開的概率分析更好����。即便如此,概率分析所存在的缺陷并不會因此而消失����。

結(jié)語

事實認(rèn)定的多元理論刻畫了事實認(rèn)定活動的重要特征,也為人們理解和觀察事實認(rèn)定過程提供了多維視角�����。在中國法學(xué)界�,關(guān)于事實認(rèn)定的理論探討已然在學(xué)術(shù)界逐漸升溫。近年來�����,除了關(guān)于印證理論的大量研究外�����,部分學(xué)者開始有意識地引介域外的相關(guān)理論�����,比如相對似真性理論、融貫性理論等��。一些域外證據(jù)法學(xué)者的作品被翻譯引進(jìn)�。事實認(rèn)定之底層運行邏輯正在受到越來越多的關(guān)注���。應(yīng)當(dāng)注意的是�,這些域外理論有其生長���、發(fā)展的特定語境環(huán)境�,其解釋力并非放之四海而皆準(zhǔn)�����。中國事實認(rèn)定的本土理論建構(gòu)��,應(yīng)當(dāng)在完整�����、準(zhǔn)確地理解這些多元域外理論的前提之下���,批判性地借鑒和發(fā)展它們��。因此��,本文提出了事實認(rèn)定的多元理論劃分標(biāo)準(zhǔn)��,將它們分別歸入概率理論����、信念理論和最佳證據(jù)理論陣營之中。在此基礎(chǔ)之上����,分別加以考察各細(xì)分理論,針對性地展開批評����。希望這種批判性反思有助于我國事實認(rèn)定基礎(chǔ)理論的發(fā)展。

因篇幅限制�����,已省略注釋及參考文獻(xiàn)���。原文詳見《河北法學(xué)》2024年第8期��。