作者簡(jiǎn)介:陳佩彤,女,山東東營(yíng)人,中國(guó)人民大學(xué)紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院博士后研究人員�,研究方向:憲法學(xué)�、監(jiān)察法學(xué)����、港澳基本法�����。

摘要:根據(jù)解釋情形的不同�����,全國(guó)人大常委會(huì)作出的法律解釋可分為解釋型��、創(chuàng)設(shè)型�����、綜合型三種類型����。立法解釋的不同類型對(duì)應(yīng)了不同的時(shí)間效力規(guī)則����。立法解釋的生效時(shí)間取決于其解釋情形,解釋型法律解釋應(yīng)從法律生效之日起生效�����,創(chuàng)設(shè)型法律解釋應(yīng)從解釋發(fā)布之日或規(guī)定之日起生效���,綜合型法律解釋生效時(shí)間應(yīng)作分類討論���。立法解釋的失效時(shí)間取決于解釋對(duì)象的效力變動(dòng)情況。立法解釋的溯及力應(yīng)遵循“法不溯及既往”的原則����,但解釋型法律解釋中存在溯及既往的例外情形。立法解釋的生效時(shí)間�����、失效時(shí)間和溯及力三者相互影響��,環(huán)環(huán)相扣���,共同構(gòu)成了全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋的時(shí)間效力規(guī)則����。

關(guān)鍵詞:法律解釋;立法解釋���;時(shí)間效力�;生效時(shí)間�����;溯及力

一��、問(wèn)題的提出

法律解釋的時(shí)間效力是指法律解釋何時(shí)產(chǎn)生效力和何時(shí)終止效力��,以及對(duì)其頒布實(shí)施以前的行為有無(wú)溯及力����。明確法律解釋的時(shí)間效力是法律適用中的重要環(huán)節(jié),也是法解釋理論中的重要命題�。因?yàn)橹挥性诿鞔_法律解釋時(shí)間效力的基礎(chǔ)上,法院才有統(tǒng)一的裁判尺度���,公民才有具體的行為指引�,才能形成公民對(duì)法律秩序的信賴和認(rèn)同。

根據(jù)《憲法》和《立法法》的規(guī)定�����,我國(guó)有兩種法律解釋類型:第一���,全國(guó)人大常委會(huì)有權(quán)作出法律解釋,即立法解釋�����;第二��,最高人民法院��、最高人民檢察院可以對(duì)審判��、檢察工作中具體應(yīng)用法律作出解釋�,即司法解釋。其中�����,學(xué)界多對(duì)司法解釋的時(shí)間效力展開(kāi)研究���,特別是司法解釋的溯及力問(wèn)題�,但缺乏對(duì)立法解釋時(shí)間效力的關(guān)注。究其原因可能有二:第一�,司法解釋數(shù)量多且直接應(yīng)用于司法實(shí)踐,其時(shí)間效力規(guī)則直接影響司法解釋的適用和法院判決�����,更易引起理論界和實(shí)務(wù)界的關(guān)注��;第二���,全國(guó)人大常委會(huì)較少行使法律解釋權(quán)���,且大多不直接應(yīng)用于司法實(shí)踐,立法解釋的時(shí)間效力問(wèn)題被學(xué)界對(duì)司法解釋時(shí)間效力問(wèn)題的關(guān)注所遮蔽���。

但立法解釋的時(shí)間效力并非沒(méi)有爭(zhēng)議��。早在2016年��,香港就有人針對(duì)“全國(guó)人大釋法”發(fā)起游行�����,要求明確釋法的溯及力�。時(shí)任香港基本法委員會(huì)主任李飛曾對(duì)釋法的溯及力問(wèn)題予以回應(yīng),宋小莊教授也曾專門撰文分析�。但此外,學(xué)界并未有更多關(guān)注�����。2023年2月�����,黎智英入稟香港高院原訟庭����,要求法庭宣布全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)香港國(guó)安法的解釋不會(huì)影響法庭先前批準(zhǔn)的黎智英聘用海外律師的決定����。可以說(shuō)�����,黎智英案再次將“全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋的時(shí)間效力”問(wèn)題拉回公眾視野��,因?yàn)槔柚怯⑸鲜鲂袨榈膶?shí)質(zhì)就是對(duì)全國(guó)人大常委會(huì)國(guó)安法解釋時(shí)間效力的追問(wèn),即全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)香港國(guó)安法的解釋何時(shí)生效�����?其是否對(duì)法院先前裁決有溯及力�?其對(duì)香港原有法律有無(wú)溯及力?

對(duì)上述問(wèn)題的回答有助于填補(bǔ)學(xué)界對(duì)于立法解釋時(shí)間效力研究的缺失�,有助于解決實(shí)踐中存在的立法解釋時(shí)間效力的爭(zhēng)議,并規(guī)范全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋權(quán)的運(yùn)行�����?�;诖?���,本文擬在梳理和分析全國(guó)人大常委會(huì)曾作出的26件法律解釋的基礎(chǔ)上,對(duì)立法解釋進(jìn)行類型化處理�����,并探究其生效時(shí)間的決定因素����,厘清不同類型立法解釋應(yīng)適用的溯及力規(guī)則�����。

二��、全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋的類型

(一)立法解釋是否具有獨(dú)立的時(shí)間效力

立法解釋的時(shí)間效力包括立法解釋的生效時(shí)間�、失效時(shí)間和溯及力等三個(gè)方面的內(nèi)容���。立法解釋是否具有獨(dú)立的時(shí)間效力決定了對(duì)上述問(wèn)題的判斷����。對(duì)此�����,目前學(xué)界主要有兩種觀點(diǎn):

第一���,否定說(shuō)。認(rèn)為立法解釋不具有獨(dú)立的時(shí)間效力�����,立法解釋的時(shí)間效力應(yīng)依附于其所解釋的對(duì)象�����。換言之,立法解釋的時(shí)間效力與其所解釋對(duì)象的時(shí)間效力一致�。持此觀點(diǎn)者認(rèn)為,立法解釋不是立法活動(dòng)����,不是創(chuàng)制新的法規(guī)范,它是對(duì)法律規(guī)范含義的明確��。因此����,立法解釋受其所解釋的法律規(guī)范約束,其時(shí)間效力具有依附性��。全國(guó)人大法工委和部分學(xué)者將《立法法》第53條解釋為立法解釋與法律有相同的時(shí)間效力�����,原因就在于此�。

第二,肯定說(shuō)����。認(rèn)為立法解釋應(yīng)具有獨(dú)立的時(shí)間效力��,其時(shí)間效力并不與所解釋法律的時(shí)間效力一致����,而是具有獨(dú)立性���。因?yàn)椤敖忉尳Y(jié)論從來(lái)都是與法律文本相對(duì)獨(dú)立的, 因而解釋主體與作為解釋對(duì)象的文本必然是分離和相對(duì)的”����。并且�,對(duì)于全國(guó)人大常委會(huì)可以做出法律解釋的情形中的“法律制定后出現(xiàn)新的情況,需要明確適用法律依據(jù)的”����,這一情形大多來(lái)源于具體生活中的法律應(yīng)用問(wèn)題, 而非所謂的法律條文的界限問(wèn)題�����。換言之��,立法解釋已不是嚴(yán)格意義上的法律解釋���,而是立法者創(chuàng)制新的法律規(guī)范的一種特殊方式����。所以其時(shí)間效力應(yīng)具有獨(dú)立性。

筆者認(rèn)為�����,上述觀點(diǎn)均值得商榷�����。我國(guó)《立法法》第48條第2款對(duì)全國(guó)人大常委會(huì)可以作出立法解釋的情形作出了規(guī)定����,其中,“法律的規(guī)定需要進(jìn)一步明確具體含義的”應(yīng)屬于“解釋型法律解釋”����,因?yàn)榇祟惤忉屧趦?nèi)容上是對(duì)既有法律含義的明確和解釋。通過(guò)立法解釋���,使解釋對(duì)象能以其他詞語(yǔ)更清楚����、更精確地表達(dá)��,并且能夠被用于交流,并非創(chuàng)制新的法規(guī)范�����,故此類立法解釋的生效時(shí)間應(yīng)依附于其所解釋的對(duì)象����,即采用“否定說(shuō)”。而“法律制定后出現(xiàn)新的情況�,需要明確適用法律依據(jù)的”是對(duì)新情況、新問(wèn)題的解釋����,具有明顯的“擴(kuò)張性”和“續(xù)造性”特征,是立法者對(duì)新規(guī)范的創(chuàng)制���,屬于“創(chuàng)設(shè)型法律解釋”����,此類解釋在內(nèi)容上超出具體含義的范疇�����,是根據(jù)立法原意對(duì)法律的續(xù)造����,應(yīng)采用“肯定說(shuō)”,即其時(shí)間效力具有獨(dú)立性���?����;诖?���,對(duì)法律解釋時(shí)間效力的判斷需要根據(jù)解釋情形的不同作類型化處理�����。

(二)全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋的類型:解釋型�����、創(chuàng)設(shè)型與綜合型

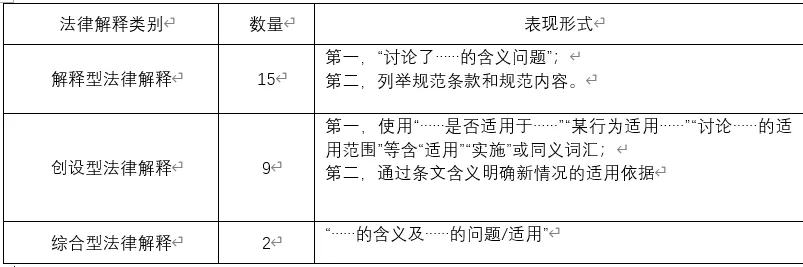

截至2024年4月1日���,全國(guó)人大常委會(huì)共作出法律解釋26件�����,現(xiàn)行有效法律解釋25件���。通過(guò)對(duì)全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋文本的類型化處理��,我們可將全國(guó)人大常委會(huì)所作的法律解釋分為三大類:第一類��,進(jìn)一步明確法規(guī)范具體含義的法律解釋����,即解釋型法律解釋����;第二類,明確法律制定后出現(xiàn)的新情況適用什么法律的法律解釋�,即創(chuàng)設(shè)型法律解釋;第三類��,既包含對(duì)具體含義的進(jìn)一步明確�����,又包含明確法律制定后出現(xiàn)的新情況適用什么法律的法律解釋���,即綜合型法律解釋�����。

第一��,進(jìn)一步明確法規(guī)范具體含義的法律解釋����,即解釋型法律解釋有15件��。解釋型法律解釋中解釋的內(nèi)容與解釋規(guī)范具有對(duì)應(yīng)關(guān)系�,解釋并沒(méi)有超出原規(guī)范的文義射程,解釋內(nèi)容當(dāng)然包含在解釋規(guī)范的文義中�����。比如��,全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)刑法“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”的含義作出的解釋是描述性解釋����,是對(duì)其含義的明確而非創(chuàng)造。當(dāng)然��,有的解釋屬于對(duì)刑法規(guī)范的擴(kuò)大解釋,但也并未超出社會(huì)公眾的可理解范圍��。比如�,對(duì)于村基層組織人員在從事哪些工作時(shí)以“其他依照法律從事公務(wù)的人員”論,全國(guó)人大常委會(huì)作出了解釋���。有學(xué)者認(rèn)為�,這一解釋是對(duì)新問(wèn)題的補(bǔ)充性規(guī)定�,而難以從字面含義解釋出來(lái)。但其實(shí)并非如此���。因?yàn)樾谭ㄏ嚓P(guān)條款對(duì)“國(guó)家工作人員”進(jìn)行了分類�����,其中包括經(jīng)委派從事國(guó)家公務(wù)的人員和其他依照法律從事公務(wù)的人員�����。實(shí)踐中����,某些應(yīng)該由政府管理的事務(wù)需要村基層組織協(xié)助或委托村基層組織辦理��,這些事務(wù)超出了村集體事務(wù)范圍,因此屬于經(jīng)委派從事國(guó)家公務(wù)的人員和其他依照法律從事公務(wù)的人員�����。解釋型法律解釋在解釋文中主要以“討論了……的含義問(wèn)題”或列舉規(guī)范條款和規(guī)范內(nèi)容的形式表明該解釋是對(duì)具體含義的進(jìn)一步明確�。

第二���,明確法律制定后出現(xiàn)的新情況適用什么法律的法律解釋�,即創(chuàng)設(shè)型法律解釋有9件����。在創(chuàng)設(shè)型法律解釋中,該解釋的內(nèi)容并不當(dāng)然的包含在解釋規(guī)范的文義中�����,而是超越了規(guī)范本身��,具有補(bǔ)充立法的意味����。全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于《國(guó)籍法》在特別行政區(qū)實(shí)施的解釋屬于此類,《國(guó)籍法》在特區(qū)的實(shí)施并不當(dāng)然的包含在國(guó)籍法規(guī)范的文義中���,這一解釋是全國(guó)人大常委會(huì)根據(jù)港澳的歷史背景和現(xiàn)實(shí)情況�����,作出的超越規(guī)范本身�,具有補(bǔ)充立法意味的解釋。全國(guó)人大常委會(huì)在對(duì)刑法有關(guān)條文的解釋中將“具有科學(xué)價(jià)值的古脊椎動(dòng)物化石�、古人類化石”定義為“文物”很明顯也是擴(kuò)大解釋,因?yàn)檫@一解釋盡管符合相關(guān)法律規(guī)定的價(jià)值取向�,但很難被理解為包含在原法律保護(hù)的“文物”含義中。

另外����,從立法解釋的內(nèi)容來(lái)看,全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑事訴訟法》的三次解釋均屬于補(bǔ)充立法性質(zhì)的創(chuàng)設(shè)型法律解釋���。換言之����,三件法律解釋的內(nèi)容都能夠作為獨(dú)立的法規(guī)范而存在����。這與刑事訴訟法本身的程序法性質(zhì)有關(guān),全國(guó)人大常委會(huì)在對(duì)程序法解釋時(shí)并不涉及對(duì)具體含義的解釋����,實(shí)際上是判斷某情況下是否適用某程序����,這種判斷只關(guān)乎相關(guān)訴訟活動(dòng)的正常��、高效進(jìn)行���,而與所謂的“立法原意”無(wú)關(guān)。所以�����,此類解釋實(shí)質(zhì)上是對(duì)法律的補(bǔ)充��,完全可以作為獨(dú)立的法規(guī)范而存在����。

創(chuàng)設(shè)型法律解釋在解釋文中以兩種方式表明該解釋是對(duì)新情況適用什么法律的明確。第一����,在解釋文中通過(guò)使用“……是否適用于……”“某行為適用……”“討論……的適用范圍”等含“適用”或同義詞匯的方式,表明該解釋是對(duì)法律制定后出現(xiàn)的新情況適用什么法律的明確�。第二���,盡管使用了“……的含義及……的問(wèn)題”的表述方式,但結(jié)合解釋文全文可知��,其實(shí)質(zhì)是通過(guò)條文含義明確新情況的適用依據(jù)����,即法律解釋文并不涉及對(duì)條文含義的解釋。例如���,在對(duì)《刑法》第266條的解釋中����,盡管解釋文采用“……的含義及……的問(wèn)題”的表述方式���,但解釋文正文僅對(duì)特定行為如何適用刑法有關(guān)規(guī)定作出了回應(yīng)�����,換言之����,對(duì)條文含義的討論是明確新情況適用什么法律的手段����。

第三��,既包含對(duì)具體含義的進(jìn)一步明確����,又包含明確法律制定后出現(xiàn)的新情況適用什么法律的法律解釋�����,即綜合型法律解釋有2件�。例如���,全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑法》第341條��、第312條的解釋中�����,對(duì)“非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴����、瀕危野生動(dòng)物及其制品”的含義作出的解釋沒(méi)有超出規(guī)范的文義射程����,是對(duì)上述含義的進(jìn)一步明確���,因?yàn)椤胺欠ㄊ召?gòu)”的重點(diǎn)在于收購(gòu)行為以及收購(gòu)行為的非法性,而不在于非法收購(gòu)的目的�����。因此�,無(wú)論非法收購(gòu)的目的是食用還是其他,只要存在非法的收購(gòu)行為���,就符合相關(guān)犯罪構(gòu)成要件�����。而收購(gòu)非法狩獵的野生動(dòng)物如何適用刑法有關(guān)規(guī)定的問(wèn)題�����,是對(duì)實(shí)踐中出現(xiàn)的新情況法律適用依據(jù)的明確���,《刑法》第312條是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪�����,將非法狩獵的野生動(dòng)物理解為“犯罪所得”是對(duì)刑法條文的擴(kuò)大解釋����,因此對(duì)適用問(wèn)題的解釋和明確帶有補(bǔ)充立法意味。換言之����,以立法的形式對(duì)這一新情況法律適用依據(jù)進(jìn)行明確也是合適的。在這一解釋作出6年后��,全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了《刑法修正案(十一)》�,新增非法獵捕、收購(gòu)����、運(yùn)輸��、出售陸生野生動(dòng)物罪��,并明確處罰標(biāo)準(zhǔn)��,這也體現(xiàn)了2014年相關(guān)法律解釋具有補(bǔ)充立法性質(zhì)。

綜合型法律解釋在解釋文中��,以“……的含義及……的問(wèn)題/適用”的形式表明����,該解釋既包含對(duì)具體含義的進(jìn)一步明確,又包含對(duì)法律制定后出現(xiàn)的新情況適用什么法律的明確���。

表1 立法解釋類型表

總之��,全國(guó)人大常委會(huì)可以作出法律解釋的不同情形對(duì)應(yīng)了立法解釋是否具有獨(dú)立時(shí)間效力的不同的回答���,也就適用不同的時(shí)間效力規(guī)則。所以����,對(duì)立法解釋進(jìn)行類型化處理,將有助于探究全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋時(shí)間效力����,特別是其生效時(shí)間。

三����、全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋的生效與失效時(shí)間

法律解釋的生效時(shí)間與失效時(shí)間是其時(shí)間效力的構(gòu)成要素。其中,法律解釋的生效時(shí)間是指對(duì)其所調(diào)整的社會(huì)關(guān)系開(kāi)始發(fā)生法律效力的時(shí)間�����,失效時(shí)間則指的是對(duì)其所調(diào)整的社會(huì)關(guān)系失去法律效力的時(shí)間����。

(一)立法解釋的生效時(shí)間取決于其解釋情形

持立法解釋不具有獨(dú)立的時(shí)間效力論者認(rèn)為立法解釋離不開(kāi)所解釋的對(duì)象——法律規(guī)定,立法解釋也沒(méi)有改變?cè)幸?guī)范的內(nèi)容�����,所以其時(shí)間效力必須依附于所解釋的法律規(guī)定��。持立法解釋具有獨(dú)立的時(shí)間效力論者認(rèn)為立法解釋有獨(dú)立的生效時(shí)間��,并且立法解釋的生效時(shí)間應(yīng)分情況討論��,如果是當(dāng)然解釋����,那么該解釋的生效時(shí)間與解釋對(duì)象同步����;如果立法解釋有補(bǔ)充立法的含義,那么應(yīng)另行規(guī)定立法解釋的生效時(shí)間。

這說(shuō)明立法解釋的生效時(shí)間面臨著詰問(wèn)?���,F(xiàn)行法律并未對(duì)立法解釋的生效時(shí)間作出直接規(guī)定,盡管全國(guó)人大法工委和部分學(xué)者將《立法法》第53條規(guī)定的“法律解釋同法律具有同等效力”解釋為立法解釋與法律有相同的時(shí)間效力��,理由在于立法解釋是對(duì)法律含義的明確而非創(chuàng)造����。但筆者并不認(rèn)同這一觀點(diǎn),最直觀的論據(jù)在于��,《立法法》規(guī)定了需要做出立法解釋的兩種情形���,上述解釋僅針對(duì)“法律的規(guī)定需要進(jìn)一步明確具體含義的”展開(kāi)���,而法律制定后出現(xiàn)的新情況難以被解讀為包含在原法律的立法原意中。

如前所述����,筆者認(rèn)為,立法解釋的生效時(shí)間取決于其解釋情形�。解釋型法律解釋因其依附性不具有獨(dú)立的生效時(shí)間,創(chuàng)設(shè)型法律解釋因其創(chuàng)制性應(yīng)具有獨(dú)立的生效時(shí)間��,綜合型法律解釋生效時(shí)間應(yīng)作分類討論。

對(duì)于“法律的規(guī)定需要進(jìn)一步明確具體含義的”所作出的解釋��,解釋內(nèi)容已包含于文本之中�、依附于解釋對(duì)象,其生效時(shí)間與法律生效時(shí)間一致�。因?yàn)檫@一解釋的含義無(wú)需創(chuàng)造,而是原本包含在解釋對(duì)象之中�,只是通過(guò)解釋,用更清楚�����、準(zhǔn)確�、便于交流的詞語(yǔ)表達(dá)出來(lái)?��!胺梢?guī)定的含義應(yīng)當(dāng)是法律生效時(shí)就是這樣的���,不論什么時(shí)候?qū)@一含義作出闡述”,解釋的內(nèi)容在法律頒布之初就包含在法律條文的立法原意之中�。

對(duì)“法律制定后出現(xiàn)新的情況,需要明確適用法律依據(jù)的”所作出的解釋�,解釋的內(nèi)容并不當(dāng)然的包含在解釋規(guī)范的文義中,而是將法律規(guī)范適用于原本并不適用的情形���,具有補(bǔ)充立法的意味�。當(dāng)然�����,這一解釋仍需在整體法秩序框架內(nèi)作出����。盡管“制定法續(xù)造”是普通法下的概念,指法官所進(jìn)行的逾越文義邊界的制定法解釋��,但這一概念的本質(zhì)是以法解釋形式對(duì)法律內(nèi)容的續(xù)造�。其與立法解釋的第二種情形類似,都是根據(jù)立法精神����,對(duì)法律沒(méi)有規(guī)定的情形如何適用規(guī)范作出的解釋。全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑法》部分條文和《刑事訴訟法》部分條文含義的解釋屬于這一類型����。

對(duì)于創(chuàng)設(shè)型法律解釋這類根據(jù)立法精神續(xù)造法律內(nèi)容的立法解釋,其時(shí)間效力具有獨(dú)立性����,其生效時(shí)間與所解釋對(duì)象無(wú)關(guān)��,而應(yīng)該自發(fā)布或規(guī)定之日起����。首先�,新的需要明確法律適用依據(jù)的情況是自法律制定一段時(shí)期后產(chǎn)生的,對(duì)其所作出的立法解釋��,自然應(yīng)從解釋發(fā)布之日或規(guī)定之日起生效�����。其次�����,全國(guó)人大常委會(huì)作出法律解釋的原因之一在于司法實(shí)踐中對(duì)這一新情況該適用何法律產(chǎn)生了爭(zhēng)議�,若將其解讀為自法律生效之日起生效,那么法律解釋就前法院對(duì)這一情況作出的判決可能部分存在適用法律錯(cuò)誤的情形��,盡管出于維護(hù)司法權(quán)威的考慮����,法院原判決效力不受影響,但仍然會(huì)損害民眾對(duì)法治的信賴�����。因此,其生效時(shí)間應(yīng)該自發(fā)布或規(guī)定之日起�����。

盡管有學(xué)者認(rèn)為法律解釋“即使是補(bǔ)充和變通�,也包含在法律條文的立法原意之中”�����。筆者認(rèn)為這一觀點(diǎn)持法律解釋主觀主義立場(chǎng)����,認(rèn)為任何情形的制定法之解釋都應(yīng)以研究立法者意志為解釋目標(biāo),但事實(shí)是����,立法者并不能全部預(yù)見(jiàn)社會(huì)生活,特殊情形下的法律解釋必須對(duì)立法者沒(méi)有考慮到的問(wèn)題做出回答�。比如傳統(tǒng)觀念中“文物”是人們?cè)谏鐣?huì)活動(dòng)中創(chuàng)造并遺留下來(lái)的具有歷史、藝術(shù)等價(jià)值的遺物和遺跡��,我們很難說(shuō)立法者已經(jīng)認(rèn)識(shí)到古脊椎動(dòng)物化石����、古人類化石這種并非人類創(chuàng)造�、遺留的遺跡屬于文物�。

若法律解釋既包含解釋型法律解釋,又包含創(chuàng)設(shè)型法律解釋�,那么其生效時(shí)間應(yīng)作類型化處理。在解釋型法律解釋和創(chuàng)設(shè)型法律解釋可以區(qū)分適用的情況下��,其應(yīng)按照各自時(shí)間效力規(guī)則發(fā)生效力��。例如全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)“非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴�����、瀕危野生動(dòng)物及其制品”的含義進(jìn)行解釋����,并在此基礎(chǔ)上對(duì)收購(gòu)非法狩獵的野生動(dòng)物如何適用刑法有關(guān)規(guī)定的問(wèn)題作出回應(yīng),如果在規(guī)范適用中涉及對(duì)上述含義的理解�,那么這一解釋型法律解釋的生效時(shí)間與原法律生效時(shí)間一致。但如果在規(guī)范適用中涉及對(duì)創(chuàng)設(shè)型法律解釋的理解��,那么其生效時(shí)間應(yīng)自發(fā)布或規(guī)定之日起��。因?yàn)樵谠u(píng)價(jià)其生效時(shí)間時(shí)不能將此類立法解釋中的解釋內(nèi)容割裂看待,而應(yīng)對(duì)其做整全性理解��。換言之�,盡管按一般規(guī)則,明確具體含義的法律解釋生效時(shí)間與法律生效時(shí)間一致�����,明確新情況規(guī)范適用的法律解釋生效時(shí)間應(yīng)該自發(fā)布或規(guī)定之日起��,但在同一法律解釋中����,兩方面內(nèi)容并非完全割裂的�����,為了維護(hù)法秩序的穩(wěn)定��,應(yīng)將其作為一個(gè)整體加以理解�,對(duì)法規(guī)范適用問(wèn)題的理解以解釋型法律解釋為前提。

因此�,“法律解釋同法律具有同等效力”中的“同等效力”應(yīng)該被理解為有同等的空間效力和同等的效力等級(jí),但不包括時(shí)間效力�。立法解釋的時(shí)間效力由其解釋對(duì)象決定,如果解釋對(duì)象為具體含義的明確,那么立法解釋應(yīng)從法律生效之日起生效�����,如果解釋對(duì)象為新情況下法律的適用���,那么立法解釋應(yīng)從解釋發(fā)布之日或規(guī)定之日起生效�����。如果立法解釋既包含對(duì)具體含義的進(jìn)一步明確�����,又包含對(duì)法律制定后出現(xiàn)的新情況適用什么法律的明確�,那么其應(yīng)作分類討論�。

(二)立法解釋的失效時(shí)間取決于解釋對(duì)象的效力變動(dòng)情況

法律解釋的失效時(shí)間應(yīng)取決于其所解釋或解釋中涉及的法律規(guī)范的效力變動(dòng)情況。對(duì)于不具有獨(dú)立時(shí)間效力的解釋型法律解釋而言�����,其只能依附于解釋對(duì)象而存在�����。因此,其失效時(shí)間應(yīng)取決于其所解釋的法律規(guī)范的效力變動(dòng)情況�����。對(duì)于具有獨(dú)立時(shí)間效力的創(chuàng)設(shè)型法律解釋�,其所解釋的問(wèn)題是某一新情況應(yīng)適用什么規(guī)范,因此�����,其失效時(shí)間應(yīng)取決于其中涉及的法律規(guī)范的效力變動(dòng)情況���。

第一����,法律規(guī)范的內(nèi)容被全部或部分廢止�,相對(duì)應(yīng)的立法解釋的內(nèi)容也全部或部分失效��。例如��,《民法典》出臺(tái)后�����,原《民法通則》和《婚姻法》被廢止。2014年全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《民法通則》和《婚姻法》所作出的解釋因相關(guān)法律的廢止而失效���。

第二��,如果全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)法律規(guī)范作出更新的立法解釋�,那么原立法解釋自然失效�。我國(guó)目前的立法解釋實(shí)踐中并未出現(xiàn)此類情形。

第三���,在原立法解釋的解釋對(duì)象被修改的情況下�����,原立法解釋自然失效���,不再繼續(xù)適用。例如���,2001年���,全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑法》中“違反土地管理法規(guī)”和“非法批準(zhǔn)征用、占用土地”的含義作出了解釋���,2009年全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)部分法律進(jìn)行了修改���,涉及本解釋的部分為“非法批準(zhǔn)征用���、占用土地”被修改為“非法批準(zhǔn)征收、征用���、占用土地”�����,那么自法律被修改時(shí)起����,原立法解釋自然失效����,被修訂后的解釋所取代�����。

綜上所述��,當(dāng)立法解釋所解釋或解釋中涉及的法律規(guī)范失去效力或效力發(fā)生變動(dòng)時(shí),或新舊立法解釋發(fā)生更替時(shí)����,立法解釋的時(shí)間效力也隨之發(fā)生變動(dòng)。

四�����、全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋的溯及力規(guī)則

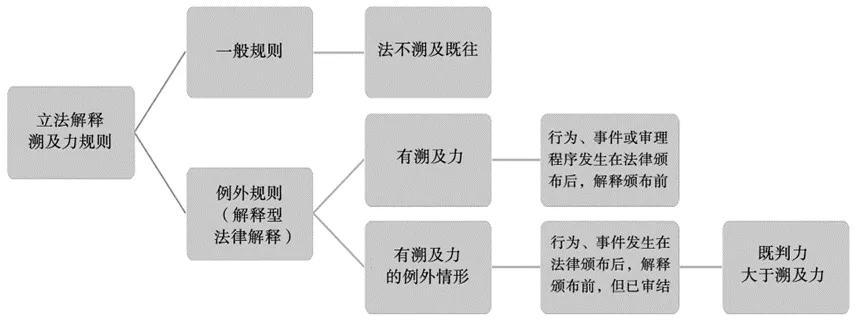

傳統(tǒng)法的溯及力理論所要解決的問(wèn)題就是新法是否可以評(píng)價(jià)它生效前發(fā)生的行為�����。法的溯及力有溯及既往和不溯及既往兩種形態(tài)�����。通說(shuō)認(rèn)為����,溯及既往,指法律可以評(píng)價(jià)其生效以前的行為��;反之����,則為不溯及既往����。值得注意的是���,對(duì)于法律的溯及力�,其頒布時(shí)間或生效時(shí)間不會(huì)引發(fā)相關(guān)概念界定的困難�����,因?yàn)橐话惴傻纳r(shí)間在頒布之日或頒布之后��,因此�,以法律生效時(shí)間作為法的溯及力定義和判斷要件是合適的。但對(duì)于立法解釋而言����,其生效時(shí)間與頒布時(shí)間是有區(qū)別的,特別是在“法律的規(guī)定需要進(jìn)一步明確具體含義的”情形下�����,立法解釋的頒布時(shí)間在解釋對(duì)象生效時(shí)間之后���。因此�����,立法解釋的溯及力應(yīng)表述為:新頒布的立法解釋能否適用于其頒布或生效前所發(fā)生的事件或行為����。

(一)法不溯及既往作為立法解釋的溯及力原則

在古羅馬時(shí)期����,“法律僅僅適用于將來(lái)”的格言就被廣為流傳,古典自然法學(xué)派延續(xù)這一傳統(tǒng)��,霍布斯指出:“成文的法則在制定之前無(wú)法讓人知道����,因之也就沒(méi)有約束力”。法不溯及既往是對(duì)當(dāng)事人信賴?yán)婧秃侠眍A(yù)期的保護(hù)���,也是現(xiàn)代法治原則不可或缺的重要內(nèi)涵�����。我國(guó)《立法法》同樣規(guī)定了不溯及既往原則���,為了保護(hù)公民����、法人和其他組織的權(quán)利和利益��,并作出了例外規(guī)定�,但并沒(méi)有規(guī)定立法解釋的溯及力,這就容易引發(fā)理論爭(zhēng)議����。有學(xué)者曾直截了當(dāng)?shù)刂赋觯谖覈?guó)�,法解釋不屬于法的淵源,因此法律解釋在溯及力層面不受從舊兼從輕原則的限制����。也有學(xué)者以刑法立法解釋為研究對(duì)象,認(rèn)為法解釋屬于法的淵源���,因此刑法立法解釋的溯及力問(wèn)題也應(yīng)從屬于刑法溯及力的一般原則�����,適用“從舊兼從輕”原則�����。

立法解釋是否是法的效力淵源決定了其是否適用“法不溯及既往”的溯及力原則�。根據(jù)法學(xué)理論���,法的效力淵源包括兩個(gè)要素:第一��,其與法的效力的直接聯(lián)系��;第二�,現(xiàn)行法律文件需要有一定的表現(xiàn)形式����。產(chǎn)生法的效力的因素中最關(guān)鍵的是國(guó)家的強(qiáng)制力,而立法解釋的制定與實(shí)行體現(xiàn)了國(guó)家強(qiáng)制力�。首先,立法解釋是由我國(guó)最高國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的常設(shè)機(jī)關(guān)——全國(guó)人大常委會(huì)根據(jù)《憲法》和《立法法》賦予的職權(quán)作出的���,具有充分的民主正當(dāng)性��。在我國(guó)法律文本中�����,“國(guó)家”可以在兩種不同意義上理解:一是中華人民共和國(guó)這個(gè)統(tǒng)一的政治共同體����,二是特定的國(guó)家機(jī)關(guān),法律解釋的過(guò)程就是全國(guó)人大常委會(huì)作為特定國(guó)家機(jī)關(guān)行使國(guó)家權(quán)力的過(guò)程����。其次,如前所述�,《立法法》規(guī)定的“法律解釋同法律具有同等效力”中的“同等效力”應(yīng)被理解為有同等的空間效力和同等的效力等級(jí),這意味著立法解釋同法律一樣�,由國(guó)家強(qiáng)制力保證實(shí)施。

此外���,具有法律效力的規(guī)范性文件要有一定的法律表現(xiàn)形式��。自1996年全國(guó)人大常委會(huì)作出第一件立法解釋至今���,“全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于XX的解釋”已成為歷件解釋沿用的名稱,社會(huì)各界已形成了基本認(rèn)知����,即全國(guó)人大常委會(huì)作出的立法解釋被稱為“解釋”。因此����,立法解釋符合法的效力淵源的構(gòu)成要素��,是法的淵源���,應(yīng)適用法不溯及既往的溯及力原則。

正如有學(xué)者以《刑法》為例所指出的�����,刑法溯及力理論應(yīng)實(shí)現(xiàn)向道理論的轉(zhuǎn)向����,包括《刑法》《刑法修正案》��,法律解釋等在內(nèi)的廣義刑法規(guī)范均具有裁決的效力���,應(yīng)采取相同的溯及力規(guī)則�����。根據(jù)這一解釋���,刑法解釋被包含在廣義刑法內(nèi)��,與刑法適用相同的溯及力規(guī)則���。

(二)法不溯及既往之例外

有學(xué)者曾指出,“要以法律之溯及力如何�,本無(wú)一定原則。當(dāng)探究各條之性質(zhì)如何����,而為個(gè)別之規(guī)定,為最得策也���?���!边@也啟發(fā)我們?cè)诹⒎ń忉屩幸獏^(qū)分不同條款的性質(zhì)�,以構(gòu)建穩(wěn)定的、有規(guī)律可循的立法解釋溯及力規(guī)則���。

如前所述�����,在解釋型法律解釋中�,生效時(shí)間與頒布時(shí)間是有區(qū)別的,立法解釋的頒布時(shí)間在生效時(shí)間之后��,此類情形的立法解釋的溯及力應(yīng)探究新頒布的立法解釋能否適用于其頒布前所發(fā)生的事件或行為�����。

對(duì)解釋型法律解釋而言�,其生效時(shí)間與法律生效時(shí)間一致。因此�,如果某行為或事件發(fā)生在法律頒布前,或在司法案件中該行為或事件在法律頒布前已被審結(jié)�,按照法不溯及既往的一般原則��,其不具有溯及力����。但如果某行為、事件或?qū)徖沓绦虬l(fā)生在法律頒布后�,解釋頒布前,那么其具有溯及力�。因?yàn)榉山忉寣?shí)際生效時(shí)間在該行為、事件或?qū)徖沓绦虬l(fā)生前�。同時(shí)也要區(qū)分兩種情況:第一,如果該案件已經(jīng)被審結(jié)�,盡管法律解釋有溯及力���,但為了維護(hù)法秩序的穩(wěn)定和司法權(quán)威,既判力要優(yōu)先于溯及力���,即法院原判決和裁定的效力不受該解釋影響����。例如全國(guó)人大常委會(huì)在居港權(quán)解釋中明確指出:“本解釋不影響香港特別行政區(qū)終審法院1999年1月29日對(duì)有關(guān)案件判決的有關(guān)訴訟當(dāng)事人所獲的香港特別行政區(qū)居留權(quán)�。”第二����,如果該案件在解釋頒布后仍未被審結(jié),那么該案件需適用法律解釋內(nèi)容���,當(dāng)然�����,同樣出于維護(hù)司法權(quán)威的考慮����,法院在這一案件審理過(guò)程中先前作出的決定效力不受影響�����,但在解釋作出后,該解釋需被適用��。

總之��,在解釋型法律解釋和司法裁判既判力原則下���,法不溯及既往原則構(gòu)成例外����。

圖1 立法解釋溯及力規(guī)則圖

結(jié)語(yǔ)

法學(xué)實(shí)證研究是一種歸納推理的方法���,對(duì)立法解釋的實(shí)證分析將有助于探究其時(shí)間效力。就全國(guó)人大常委會(huì)法律解釋的時(shí)間效力而言�,可以區(qū)分三個(gè)方面進(jìn)行探討:首先,就其生效時(shí)間而言�����,立法解釋的時(shí)間效力由其解釋對(duì)象決定��,如果解釋對(duì)象為具體含義的明確����,那么立法解釋應(yīng)從法律生效之日起生效���,如果解釋對(duì)象為新情況下法律的適用,那么立法解釋應(yīng)從解釋發(fā)布之日或規(guī)定之日起生效�,若法律解釋既包含對(duì)具體含義的進(jìn)一步明確,又包含對(duì)法律制定后出現(xiàn)的新情況適用什么法律的明確����,那么其生效時(shí)間應(yīng)作分類討論。其次�,就其失效時(shí)間而言,當(dāng)立法解釋所解釋或解釋中涉及的法律規(guī)范失去效力或效力發(fā)生變動(dòng)時(shí)���,或新舊立法解釋發(fā)生更替時(shí)�����,立法解釋的時(shí)間效力也隨之發(fā)生變動(dòng)����。最后�,立法解釋的溯及力應(yīng)遵循“法不溯及既往”的原則,但解釋型法律解釋中存在溯及既往的例外情形,通過(guò)區(qū)分不同條款的性質(zhì)�����,才能構(gòu)建穩(wěn)定的����、有規(guī)律可循的立法解釋溯及力規(guī)則。

因篇幅限制�����,已省略注釋及參考文獻(xiàn)����。原文詳見(jiàn)《河北法學(xué)》2024年第9期。