作者簡介:徐小芳����,女����,江蘇如皋人����,華中科技大學法學院法學理論博士研究生�����,研究方向:中國法律史���、法律文化����;柯嵐�,女,湖北孝感人����,華中科技大學法學院教授,博士生導(dǎo)師,研究方向:法理學����、中國法律史、法律文化���。

摘要:在新科技發(fā)展時代���,中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建已成為當下及未來的必然趨勢,系統(tǒng)的方法�、可能的拓展路徑及未來面臨的挑戰(zhàn)等問題是數(shù)據(jù)庫構(gòu)建完善的重點。就方法構(gòu)建而言����,應(yīng)采取數(shù)字人文形式����,完成數(shù)字分析功能與可視化程序,同時立足整個人文社科領(lǐng)域���,進行多樣數(shù)據(jù)類型聯(lián)動�����。至于拓展路徑�����,則可從傳統(tǒng)“司法哲學”“司法機構(gòu)”與“司法官員”著手�����。即使如此���,未來數(shù)據(jù)庫的發(fā)展也必然面臨人文性保持��、經(jīng)驗傳授���、化約、完美運用可視化程序技術(shù)�、數(shù)據(jù)化過程中難免錯漏的五重困境。

關(guān)鍵詞:中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫��;數(shù)字人文���;方法���;拓展路徑;五重戰(zhàn)

引言

法學界早在20年前就展開了對所處時代科技應(yīng)有法律約束力之研究,預(yù)測到人工智能���、區(qū)塊鏈�����、司法大數(shù)據(jù)等必然會成為未來“法律與科技”主題的研究熱點��。當“互聯(lián)網(wǎng)”似乎漸漸失去魅力���,人們的視野就轉(zhuǎn)向了人工智能、區(qū)塊鏈���、大數(shù)據(jù)等未來科技上���。如於興中多討論人與科技�、數(shù)字編碼、人工智能�;鄭戈多關(guān)注區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)�����、數(shù)字社會、算法��、基因編輯技術(shù)����、司法科技;彭中禮將人工智能與司法裁判相融合��;楊安卓集中于數(shù)字�����、科幻��、網(wǎng)絡(luò)法等等���。其中司法大數(shù)據(jù)是上述眾多學者關(guān)注的重要一環(huán)���,主要集中于對未來司法大數(shù)據(jù)實務(wù)中所起到作用的提前預(yù)測以及司法大數(shù)據(jù)提高司法效率和公正性等方面。與此同時���,“司法大數(shù)據(jù)”的發(fā)展也對我國傳統(tǒng)司法資源的挖掘與研究產(chǎn)生著“負向”與“正向”的沖擊��,如何在沖擊下尋求學科健康持續(xù)的發(fā)展成為法史研究新命題����。我們需知挑戰(zhàn)往往與機遇并存,這不禁讓人開始設(shè)想法史生命延展的一種新方式�����,即與司法大數(shù)據(jù)相融合����,積極應(yīng)對、充分發(fā)揮司法大數(shù)據(jù)大容量�、大流量、應(yīng)用價值高的特點�����,幫助法史研究擺脫應(yīng)用價值低���、長期處于困境的情況�。這一設(shè)想也帶來了一系列疑惑:傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的設(shè)立是可能還是一種必然�?中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫對法史研究有何種幫助�����,又是否存在不足?此類數(shù)據(jù)庫構(gòu)建過程中應(yīng)遵行何種方式方法�����、有哪些注意之處��?這與傳統(tǒng)的法史研究����、人工智能的結(jié)合等方式又有何種不同?

答案顯而易見���,中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的建設(shè)不再是一種未來可能��,而是新時代下正在興起與發(fā)展的必然����。國內(nèi)學界已建立了諸多地方司法數(shù)據(jù)庫����,法律史學者在實際研究中也進行著構(gòu)建各種數(shù)據(jù)庫類型的摸索。只不過這一構(gòu)建的區(qū)別與傳統(tǒng)融合人類學��、社會學方式不同���,它并不是一種范式���,而是一種對科技的利用�。換言之�,將新時代科技作為推進法史研究的工具,使法史研究更為具象化��、科學化�����,更多地趨向于工具論����,而非方法論。因此����,傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建與當代裁判文書網(wǎng)、司法數(shù)據(jù)庫有所不同����,它不應(yīng)僅是對傳統(tǒng)司法案例的搜集與限于地方或某一歷史時期,還應(yīng)包括案例之外的傳統(tǒng)司法智慧��、哲學�、官員等諸多可拓展路徑,研究年限不斷擴充以及結(jié)合當代諸多學者在這些領(lǐng)域認識的爭鳴���,實現(xiàn)地方與全國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫建設(shè)的聯(lián)動����。它是數(shù)字與人文的結(jié)合�,依舊離不開法史研究應(yīng)有的人文關(guān)懷。它與人工智能也不同�����,人工智能只是一種機器學習���,而傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫走向的是數(shù)字人文時代��,不追求泛數(shù)字化���,它的存在是為了通過諸多數(shù)據(jù)整理,摸清傳統(tǒng)司法中的因果關(guān)系或人�、事、物的關(guān)聯(lián)性以及通過可視化程序演示法史研究中傳統(tǒng)法哲學演進脈絡(luò)�����、中國傳統(tǒng)法學符號背后的哲學智慧、法律儒家化程度等頗具爭議的議題及以往未被發(fā)現(xiàn)的新問題���。

職是之故���,本文將著重就當下司法大數(shù)據(jù)與法史結(jié)合的現(xiàn)實案例、構(gòu)建方法�����、未來可能拓展的路徑以及必然面臨的挑戰(zhàn)四點進行嘗試性論證�����,以期為法史研究提供新的工具����,推進法史研究的實用性,加快法史與其他學科的對話進程�����,確保其與時代接軌。

一�����、數(shù)據(jù)與法史相結(jié)合的實際案例

隨著數(shù)字時代的發(fā)展�����,許多學科很早就對傳統(tǒng)歷史文獻資源數(shù)據(jù)化����、數(shù)字化展開探索�,形成跨平臺與多格式的原生數(shù)字文化資料,此類研究成果也成為了法史傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫建立時可供參考�、使用與合作的資源之一。學界目前對傳統(tǒng)法律資源數(shù)據(jù)化或數(shù)據(jù)庫進行實踐的方式共兩類:一類是高校與圖書館�、檔案館等單位合作建立的地方傳統(tǒng)司法資源數(shù)據(jù)庫;另一類則是高校學者根據(jù)各自研究方向開展的不同類型數(shù)據(jù)庫研究���。兩種形式在實際展開過程中各有優(yōu)勢����,也存在相應(yīng)不足�。

(一)法史學界對“法史+司法檔案”未來形式的理論探討

在上世紀80年代,中國法史學界便意識到司法檔案的重要性,近來學者們也對檔案進行了量化研究�����,并在量化研究基礎(chǔ)上探討“檔案數(shù)字化”“法史研究人工智能化”等議題�。就檔案重要性來說,1939年楊鴻烈就指出“檔案”對中國近代歷史研究�,尤其對社會史、法制史與犯罪史研究的重要性�����。80年代早期�,學界開始注重對一些清代地方檔案的運用,但此種研究方式在當時并未形成風氣��。一直到1998年黃宗智Civil Justice in China: Representation and Practice in the Qing中文版書籍的出版�,才將法史學界對檔案的利用與研究從門可羅雀走向萬人空巷。一時間與司法檔案整理與研究相關(guān)的作品不斷涌出��,如《從訴訟檔案出發(fā):中國法律��、社會與文化》《龍泉司法檔案選編》《清代南部縣衙檔案目錄》等����。馬小紅也曾呼吁學界多注意鄉(xiāng)村社會經(jīng)濟史與地方檔案資料的運用,即使在后來的法律文化研究中,她也認為“訴訟案件檔案�����,尤其是縣級民事案件��,使用的學者極少�����,乃是一個等待發(fā)掘的寶庫��。”后來���,隨著檔案研究熱潮的深入,法史學界逐步意識到檔案自身不足����。尤陳俊覺得應(yīng)注意某些司法檔案中“虛構(gòu)”成分,但只要議題選擇得當�,司法檔案在法律史研究中還是具有一定的學術(shù)價值。謝晶則指出司法檔案的挖掘豐富了法史研究�����,但要注意“理論先行+材料填充”的陷阱。確認司法檔案重要性與辨證運用后�����,陳志武���、林展��、彭凱翔等人針對清朝刑科題本中的債務(wù)�、婚姻��、命盜等案件進行量化研究����,該研究建立在館藏清代內(nèi)閣全宗刑科題本電子檔對外開放的基礎(chǔ)上。然而量化研究在法史學界的運用存在較大的局限性����,它不僅要求法史學者要嫻熟掌握統(tǒng)計學研究方法,對研究對象必須達到“可量化性”水平����,還多以因果關(guān)系的建立對某一理論或假說進行證偽、證成或歸納���,要求法史學者在自身綜合能力過硬的同時����,還要不斷轉(zhuǎn)變思路,一直保持突破陳規(guī)���。周東平曾言���,“當前中國法律史學存在的問題”是“多面性和復(fù)雜性”的,需要“多方面共同努力”����,有鑒于此��,在前者研究基礎(chǔ)上��,結(jié)合新時代發(fā)展特色����,學者對“法史+司法檔案”未來形式的探索開始不再滿足于紙質(zhì)與量化,而是向電子數(shù)據(jù)���、電子數(shù)據(jù)庫建設(shè)����、人工智能化及數(shù)字人文領(lǐng)域進軍。趙彥昌曾對中國司法檔案與中國法律史研究作專文論述��,并于2022年倡議在數(shù)字人文視野下采取多元主體參與��、檔案資源整合��、基于文本檔案信息挖掘等方式��,可視化展示法律史檔案����;劉順峰也從法律史視角表示了在人工智能時代法史研究未來何去何從的思考。理論先行��,實踐隨后��。經(jīng)過對司法檔案量化�、數(shù)據(jù)庫及人工智能與法史結(jié)合的幾個階段探討,中國傳統(tǒng)法律資源數(shù)據(jù)化的實際操作及類型劃分走向了當代數(shù)字舞臺���。

(二)局限于地方���、案例為主的傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫

沒有紙質(zhì)檔(或其他可實際接觸形式)的傳統(tǒng)法律文獻資源���,數(shù)據(jù)庫形成階段的第一步“電子化”就無法完成。那我國原始法律資源檔案有哪些呢����?其一,簡牘類�����。例如清華大學出土文獻研究中心對清華簡的整理與解讀����,其中不乏對中國戰(zhàn)國時期法律符號和法哲學觀念的研究;長沙走馬樓發(fā)現(xiàn)的十幾萬枚三國吳簡中就含有當時的司法文書�,主要記錄了孫吳嘉禾時期的戶籍審核、民事訴訟��、經(jīng)濟審判等案件���,學界對吳簡進行探討與研究的著作與文章不在少數(shù)。如已經(jīng)發(fā)掘的一千一百多枚睡虎地云夢秦簡�,出土的《法律問答》《秦律雜抄》《秦律十八種》《封診式》等被歷史學者和法史學者相繼解讀,成為法史學界了解秦律最基本的歷史文獻���;又如甘肅簡牘博物館保存的四萬多枚中古時期的簡牘中記載了中古時期絲綢之路上中國的司法案例��。其二��,各級檔案館保存的紙質(zhì)司法檔案�。上述中古時期的原始檔案就如此之多,明����、清、民國時期的檔案就更是浩如煙海����。這些司法檔案包括:四川省檔案館的巴縣司法檔案匯編、浙江龍泉檔案館的《龍泉司法檔案選編》����、江蘇省檔案館館藏的司法檔案、《清代四川南部縣衙檔案》��、中國第一歷史檔案館館藏的清代檔案�、中國第二歷史檔案館館藏的民國檔案等。其三���,業(yè)已成書的檔案資料��。如《中國明代檔案總匯》《中華民國史檔案資料匯編》《歷代判例判讀》《中國珍稀法律典籍續(xù)編》《明清法制史料輯刊》等����。

基于原始傳統(tǒng)司法檔案的整理基礎(chǔ),一些電子化的傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫悄然上線���。如臺灣大學圖書館已建立專門的“淡新檔案資料庫”(http://thdl.ntu.edu.tw和http://dtrap.lib.ntu.edu.tw)��,該資料庫對每一件案件都進行了分析��,并建立了“關(guān)鍵詞”“人名注解”“印記種類”“主要關(guān)系人及職稱/身分”等元數(shù)據(jù)�。針對淡新檔案中的客家事件���,臺灣還建立了“淡新檔案客家研究數(shù)位分析系統(tǒng)”�。該數(shù)字化檔案依據(jù)特定使用對象與目的進行專業(yè)編排�����,以“多重脈絡(luò)”作為系統(tǒng)性的方法論����,將標題�����、摘要、日期���、相關(guān)人員與關(guān)鍵詞等做元數(shù)據(jù)處理���,同時,也對元數(shù)據(jù)進行深層次的“件”�����、門/類/款�����、客家事件�����、客家事件主題表設(shè)計�。基于淡新檔案資料庫元數(shù)據(jù)的原始設(shè)計��,淡新檔案客家研究數(shù)位分析系統(tǒng)又進一步提取重要標簽詞匯,標記于檔案全文�����,并在標記處提供權(quán)威參照�����,有效避免了使用者在閱讀時容易忽視一些線索的弊端�。如古聯(lián)數(shù)字傳媒與中國人民大學聯(lián)合建立的“龍泉司法檔案選編數(shù)據(jù)庫”(http://longquan.ancientbooks.cn),該數(shù)據(jù)庫界面左側(cè)設(shè)有“案件主題”“案件信息”導(dǎo)引欄�����,可通過輸入相關(guān)主題詞進行檢索����。界面首頁設(shè)有“案件總覽”選項,而“案件總覽”頁面又進行了“案件類型”“案件主題”與“內(nèi)含文書類型”三類���。又如高校與地方檔案館合作的“中國司法檔案數(shù)據(jù)庫·江津卷”���,按照檔案原始保存狀態(tài)進行整理。目下數(shù)據(jù)庫已完成第二期建設(shè)�,分12類導(dǎo)引:債務(wù)糾紛�����、租佃糾紛、買賣糾紛���、財產(chǎn)糾紛����、婚姻糾紛����、違反稅法、盜竊��、詐騙案�����、吸食煙毒案���、妨害家庭�����、其他刑事��、其他民事�,亦可進行“關(guān)鍵詞”檢索。與淡新檔案資料庫相比����,龍泉司法檔案選編數(shù)據(jù)庫、中國司法檔案數(shù)據(jù)庫·江津卷在元數(shù)據(jù)處理技術(shù)上仍不成熟����,檢索條目相對簡單。當然��,我國已數(shù)字化的傳統(tǒng)司法檔案不只上述三種�,還包括巴縣檔案、南部檔案�����、冕寧檔案����、會理檔案、敘永檔案等���。

(三)2019—2023年間與法史相關(guān)的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫類型研究情況

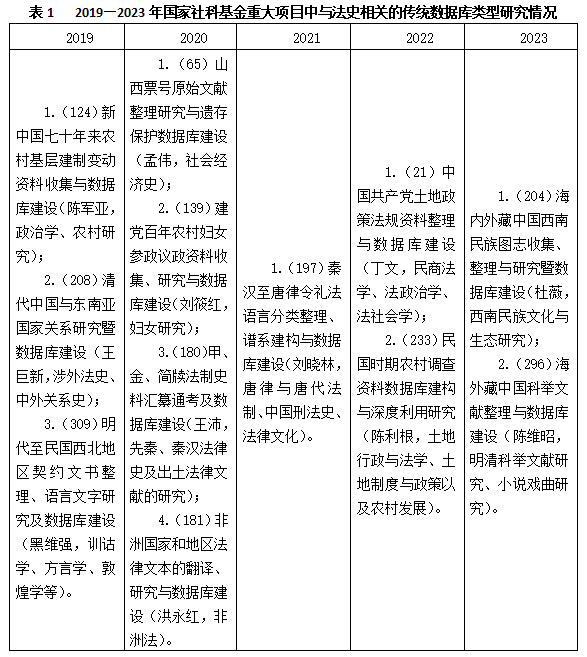

那我國學者對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫類型研究如何����?以2019年至2023年國家社科基金重大項目立項名單為例,依據(jù)五年間傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫類型研究數(shù)據(jù)�,將法史學界與其他人文學科進行對比�����,分析當前法史學界對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫類型研究處于何種境況�。

自2019—2023年度,我國國家社科基金重大項目立項1724項�����,其中與大數(shù)據(jù)相關(guān)項目2019年45個�,2020年42個,2021年48個���,2022年48個���,2023年39個。至于2019至2023年度法史學與大數(shù)據(jù)相融合的情況����,可見表1�����。

從表1我們可以看到2019年可能與法律史內(nèi)容相關(guān)并與大數(shù)據(jù)相結(jié)合的立項3個���,分別涉及新中國成立以來農(nóng)村建制、清代時期國家對外建交情況和明代至民國時期的契約文書整理�。同時期與大數(shù)據(jù)相關(guān)的歷史學8個,文學���、倫理學與哲學8個����,法學4個��。其中歷史學立項內(nèi)容涵蓋傳統(tǒng)色彩����、滿族民間檔案、清明黃河治理�����、近代科學社團、方言�����、回鶻蒙文��;文學��、倫理學與哲學涵蓋了易學古籍����、《康德辭典》翻譯�����、生物樣本哲學����、韻學、民族文學�、明代少數(shù)民族詩文、四大名著譯本����、《格薩爾》文獻��;法學則涵蓋了地方治理現(xiàn)代化��、國家安全�����、知識產(chǎn)權(quán)�����、公安法治�。2020年可能與法律史內(nèi)容相關(guān)并與大數(shù)據(jù)結(jié)合的立項4項�,涉及山西票號、建黨百年農(nóng)村婦女參政議政����、非洲國家和地區(qū)法律文本翻譯以及甲、金���、簡牘法制史料�。同時段的歷史學4項�����,涉及當代重大傳染病防治史、中國佛教方志���、商代甲骨文非文字資料�����、世界漢學家口述中文與中華文化國際傳播史�;文學�、倫理學與哲學4項,涉及當代新興增強技術(shù)前沿的人文主義哲學�����、明代文學�、徽人別集���、中國文藝副刊文獻���;法學5項,涉及法律治理體系與立法變革�、網(wǎng)絡(luò)空間政策法規(guī)、互聯(lián)網(wǎng)交易制度和民事權(quán)利保護���、社會治理與刑法體系的理論創(chuàng)新�、網(wǎng)絡(luò)空間國際規(guī)則博弈的中國主張和話語權(quán)���。

2021年度法史與大數(shù)據(jù)相關(guān)的國家社科基金重大項目僅為1項�,即劉曉林主持的“秦漢至唐律令禮法語言分類整理、譜系建構(gòu)與數(shù)據(jù)庫建設(shè)”�����。歷史學與之相關(guān)的立項5項�����,文學���、倫理學與哲學相關(guān)立項8項�����,法學立項7項����。2022年度,與數(shù)據(jù)庫建設(shè)相關(guān)立項�,可能涉及的法史研究領(lǐng)域2個,即中國共產(chǎn)黨土地政策法規(guī)資料整理與數(shù)據(jù)庫建設(shè)���、民國時期農(nóng)村調(diào)查資料數(shù)據(jù)庫建構(gòu)與深度利用研究�。歷史學領(lǐng)域4個���,文學�、倫理學與哲學領(lǐng)域5個��,法學領(lǐng)域4個��。時至2023年�����,這一年度可能與之相關(guān)的法史立項2個:海內(nèi)外藏中國西南民族圖志收集���、整理與研究暨數(shù)據(jù)庫建設(shè);海外藏中國科舉文獻整理與數(shù)據(jù)庫建設(shè)��。歷史學立項4個����,文學�����、倫理學與哲學2個���,法學3個。

二���、傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫構(gòu)建的方法

從學界對法史未來出路的分歧點分析傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫以何種形式構(gòu)建最為恰當�����,結(jié)合上述業(yè)已建成的傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫與學者對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫類型研究的現(xiàn)實案例�,依據(jù)其優(yōu)與劣�,推導(dǎo)構(gòu)建傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的通用方法。

(一)形式抉擇:人工智能or數(shù)字人文

1.“人工智能”進路

余成峰從“法律不學習在人類演化史”視角推演����,明確表示法律“學習”有可能會導(dǎo)致法律的最終死亡。這一推測早有先例可循����,譬如文明社會巫術(shù)的消失�����、現(xiàn)代公共領(lǐng)域宗教的全面退出���、當代社會道德的無力。機器學習的后果��,也可能會導(dǎo)致前面所言當代“法律”的消亡��。余氏對于人工智能時代的法律發(fā)展持消極態(tài)度���,但不得不說�����,這一預(yù)測�����,也為法學����、法律史發(fā)展敲響警鐘�����,即在運用新時代科學技術(shù)�、運用機器學習之時,不能讓法學或法史完全被代碼/算法所取代�����。與余成峰較為消極的態(tài)度不同����,劉順峰認為人工智能時代避無可避,揆諸歷史��,無論當下還是未來���,“以大數(shù)據(jù)�、區(qū)塊鏈�、算法等為表現(xiàn)形式的人工智能”必然會繼續(xù)深切地影響人們的生活。是以�,作為社會生活史的法律史也定會受到影響,唯一不同在于從何種視角融合法律史與人工智能�����。這些視角包括“人工智能時代的法律史研究”“在人工智能時代借用人工智能技術(shù)研究法律史”以及“以人為主體”“以人與機器同時為主題”“以機器人為主體”的三種研究進路。

2.“數(shù)字人文”進路

數(shù)字人文派��,是指以社會信息為基����,以大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)賦能��,現(xiàn)實物理社會與虛擬數(shù)字社會高度融合的社會形態(tài)��,其核心因子是反映實體社會具體情況的海量數(shù)據(jù)�����。“數(shù)字”派指的是基于數(shù)字人文�����、數(shù)字視野��、數(shù)字社會或數(shù)字時代視野觀探尋法律史發(fā)展的學者����。那這些學者是如何在數(shù)字視野下尋求法律史發(fā)展的呢?以清代檔案建設(shè)為例����,張蓓基于“數(shù)字人文”視角��,認為數(shù)字人文發(fā)展過程正好分別對應(yīng)“典藏檢索”“量化分析”“數(shù)字人文研究平臺”三種類型數(shù)據(jù)庫建設(shè),并將“文本挖掘”“數(shù)據(jù)管理”“GIS”“VR”等技術(shù)運用于徽州檔案資源的開發(fā)與運用�����;趙彥昌���、姜珊贊成數(shù)字人文為清代檔案管理與建設(shè)“提供基于數(shù)據(jù)研究或數(shù)據(jù)驅(qū)動型研究的所有設(shè)施:資源���、平臺、工具���、方法”這一說法�,并詳細解釋借助GIS技術(shù)����,人們能實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫資源可視化,如對清代具體時期地形地貌����、行政區(qū)劃�、交通網(wǎng)絡(luò)的立體呈現(xiàn)�,從而更深入了解案件背景和當時的歷史背景;靳文君也認為“系統(tǒng)的���、有深度的���、精準的、可互動的歷史檔案資源開發(fā)展示方式更能引起社會公眾的關(guān)注�����。”陳必佳�����、康文林則結(jié)合參與清代縉紳錄量化數(shù)據(jù)庫建設(shè)的親身經(jīng)歷���,提出數(shù)據(jù)庫建設(shè)是要走向“以系統(tǒng)性的歷史數(shù)據(jù)庫為核心”的數(shù)字人文時代����,在史料整理中要注重系統(tǒng)性與結(jié)構(gòu)化�,也要注重對量化數(shù)據(jù)之分析,從而追求問題發(fā)掘、推論驗證����,最終實現(xiàn)對歷史問題更深層次地發(fā)現(xiàn)、描述與解釋�����。括而言之�,“人工智能”派從法理角度觀察法律���、法律史與科技結(jié)合方式也好��,“數(shù)字人文”派從歷史學角度思考法史與清代檔案融合方式也罷���,都客觀提出了一條新的法史研究路徑,也都在探索法律史與科技融合的可能性與方式��。只是在范圍上����,后者“數(shù)字人文”“數(shù)字時代”或“數(shù)字社會”囊括了大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)。“數(shù)字人文”派具體總結(jié)出三種數(shù)據(jù)庫模型���,引入“文本挖掘”“數(shù)據(jù)管理”“GIS”“VR”等技術(shù)���,這與目下已經(jīng)建立的傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫現(xiàn)實案例�、學者傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫類型研究不謀而合�,更準確地說,未來傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建必然走向“數(shù)字人文”時代�����。

(二)可視化���、聯(lián)合互動與跨學科合作的方法

1.數(shù)據(jù)分析與可視化呈現(xiàn)

從淡新檔案資料庫�����、龍泉司法檔案選編數(shù)據(jù)庫����、江津卷的建設(shè)歷程來看����,我國當前關(guān)于傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫建設(shè)可分為三個階段:第一階段是對原始檔案資料電子化的過程。要求數(shù)據(jù)庫建設(shè)過程中嚴格以原始檔案資料為基礎(chǔ)��,進行資料匯總;第二階段是對匯總后的資料進行針對性資料提取處理與數(shù)據(jù)分析���。如淡新檔案資料庫對“人名注解”“印記類型”“標題”“日期”“摘要”所做的元數(shù)據(jù)處理�,龍泉司法檔案選編數(shù)據(jù)庫對“案件信息”“案件主題”“案件類型”“關(guān)鍵詞”等專設(shè)的導(dǎo)引欄��,江津卷初步完成的12類導(dǎo)引�。通過對這些資料針對性提取,再進一步進行數(shù)據(jù)具體分析���,實現(xiàn)檢索時相關(guān)聯(lián)的檔案一鍵彈出�����,對檔案中重要標簽詞匯進行標記,并提供權(quán)威參照�����,便于使用者查詢����;第三階段運用GIS、VR等技術(shù)對數(shù)據(jù)進行空間分析�,并轉(zhuǎn)化為一種可視化形式,從而直觀展示事件、理論�、人物間的因果關(guān)系。然而�����,就當前我國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫已有建設(shè)及學者對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫類型研究情況來看����,傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建還未完成與完善。在技術(shù)上���,龍泉司法檔案與江津卷可通過數(shù)據(jù)設(shè)計的架構(gòu)進行很多信息的檢索��,如稟狀�、原告與被告的信息��、居住地的信息�����、涉案關(guān)鍵詞等��,也可通過關(guān)鍵詞將不同案卷相關(guān)聯(lián)��,卻不具備全文檢索功能,還僅是高清圖片形式�;四川檔案館的巴縣檔案業(yè)只有文件級目錄。與淡新檔案資料庫相比�����,這些檔案檢索過程中僅能提供非常簡單的數(shù)據(jù)��,不具備數(shù)據(jù)分析能力����。

2.多樣數(shù)據(jù)庫類型的聯(lián)合互動

就我國當前已建成的傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫:淡新檔案、龍泉司法檔案��、江津卷�、巴縣檔案、南部檔案��、冕寧檔案�、會理檔案����、敘永檔案,不難看出這些檔案屬于地方案例類型����,僅限于基層地方和傳統(tǒng)司法案例�����。為突破這一局限����,從2019年至2023年與法史相關(guān)的傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫類型研究情況表來看�,法史學者進行了相應(yīng)探索。王沛從“甲�、金、簡牘法制史”角度嘗試建設(shè)數(shù)據(jù)庫��,該數(shù)據(jù)庫將時間定在秦����、漢,具體內(nèi)容是將甲骨文���、金文�����、簡牘和法律相關(guān)的內(nèi)容都數(shù)字化�����,預(yù)期做到具體對某一個字進行檢索的目標����。劉曉林從“律令禮法語言”的“分類”“譜系”建構(gòu)角度出發(fā),以秦至唐為時間界限�����,嘗試建設(shè)數(shù)據(jù)庫�。洪永紅則突破國別界限,從非洲國家與地區(qū)的法律文本的翻譯角度建立數(shù)據(jù)庫�����。還有立足于土地政策法規(guī)資料�����、科舉�����、婦女權(quán)益�����、對外關(guān)系���、基層農(nóng)村法治���、契約文書中語言文字等角度建立數(shù)據(jù)庫者。這些學者的嘗試打破了地方與時間限制���,使得傳統(tǒng)法律數(shù)據(jù)庫建設(shè)的類型區(qū)域多樣化���。因此,無論當下還是未來���,中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建不應(yīng)僅限于地方或某一歷史時期�,而應(yīng)突破時空局限����,實現(xiàn)地方與地方的聯(lián)合、地方到全國數(shù)據(jù)庫的互動�����、歷史時限的擴展和不同歷史時期數(shù)據(jù)庫之間的聯(lián)動等。

3.跨學科合作����、吸取不同學科人士的建議

數(shù)據(jù)庫設(shè)計往往是在已有研究基礎(chǔ)上進行,研究者帶有何種問題���,就會依照問題設(shè)計數(shù)據(jù)庫架構(gòu)���。在檔案建設(shè)過程中,構(gòu)建者會做許多分類統(tǒng)計���,設(shè)置專門指標來判斷問題解決程度�����。如法史學者會根據(jù)傳統(tǒng)司法檔案數(shù)據(jù)庫卷宗是否完整設(shè)計一個判斷標準���,而這一問題的背后是為了解決法史當中的一些問題。至于為什么要去判斷哪些案件完整����、哪些案件不完整,其背后的原因并未真正厘清。現(xiàn)在法史學者用問題意識去設(shè)計數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計口徑���、統(tǒng)計問題與統(tǒng)計指標,只能解決原來設(shè)想的問題��,實際上并沒有發(fā)現(xiàn)法史研究中的新問題����。因此,在數(shù)據(jù)庫設(shè)計時就要特別留意����,問題意識設(shè)計的前提是設(shè)計者必須立足宏大的學術(shù)視野,擁有開放的思想���,而不是局限于原來法史已有的學術(shù)史生成的舊問題�。這就要求法史數(shù)據(jù)庫設(shè)計者多與其他學科人士交流��,如歷史學�、社會學、人類學��、經(jīng)濟學等��,了解這些人在看到法史檔案資料時想要研究的問題、生成的問題是什么���,然后力爭將數(shù)據(jù)庫的設(shè)計內(nèi)容覆蓋到整個人文社科領(lǐng)域研究的興趣與方向��。在此種基礎(chǔ)上��,中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫也好����;與法史相關(guān)的其他數(shù)據(jù)庫類型也罷�,才能在現(xiàn)實中擁有更好的運用前景,而不是將使用者局限于法律史研究人員��。

三��、三種未來構(gòu)建可能路徑的設(shè)想

中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫是否還有其他可行的拓展路徑�����?“傳統(tǒng)司法”一詞內(nèi)涵較廣���,除案例外����,它至少還包括傳統(tǒng)司法哲學、傳統(tǒng)司法機構(gòu)��、傳統(tǒng)司法官員��,此處就這三種路徑展開未來數(shù)據(jù)庫構(gòu)建的設(shè)想����。

(一)中國傳統(tǒng)司法哲學數(shù)據(jù)庫

傳統(tǒng)司法哲學屬于中國傳統(tǒng)法哲學范疇��,對中國傳統(tǒng)法哲學的認知�����,有學者覺得是當前法律史范式改革才開始進行“法理法哲學范式的探索”�����;有學者則基于“中國有沒有法哲學”的爭辯�,提出“中國法哲學”是“中國人獨特的法治觀和方法論”,是對西方“法治和平演變論”與中國“法治捍衛(wèi)江山論”的理論超越����;還有在此基礎(chǔ)上,將傳統(tǒng)中國法哲學理念與西方法哲學理念進行比較者����。其實���,縱觀法史發(fā)展歷史,直接以“法哲學”為題的作品早在20世紀90年代便出現(xiàn)了���,后來隨著研究深入���,即使在命名上還存在“法律思想”“法哲學”“法理學”的爭論,法史學者對中國傳統(tǒng)“法哲學”的實際探索也從未停歇�,只是系統(tǒng)化或范式化研究直至近年才開始興起。

中國法哲學對“中國傳統(tǒng)法”的特征����、本體、法律關(guān)系���、正義觀�����、核心元素�、爭議性法哲學問題等已完成初步探索���,如核心元素“刑”“正”“平”“法”“冤”“仁”等�����。其中“刑”“正”“法”���,經(jīng)王人博考證這幾個字在古文字解讀中可以互訓�����,且“刑”從井從水,可生成“清澈寧靜�����,可作鏡鑒”的意象��,“刑”“平”“水”語義間的關(guān)聯(lián)�����,是中國早期有關(guān)法思想的一個重要模型�,也是中國古代文字家創(chuàng)設(shè)的一種法的“平正”意象。至于“冤”字��,尤其在組成“伸冤”一詞時,在中國傳統(tǒng)上��,就是一個“很有意義的符號�����,有正當性�����,有號召力��,可以產(chǎn)生社會影響”��,即使在今天�,無論從工具論角度出發(fā),還是追求意義的表達�����,它仍然很重要�。而“仁”的創(chuàng)立在中國傳統(tǒng)法文化中擁有著重要地位,它是“中華民族認識史上由神本位過渡到人本位��,由神道發(fā)展到了人道”的標志����。學界一致認可“仁”為中國傳統(tǒng)法哲學內(nèi)在邏輯演變的初始點����。據(jù)張中秋推演���,中國傳統(tǒng)法之理����,按時間順序來說���,其初步發(fā)展內(nèi)在邏輯為仁義→德禮→情理→法理→法����。關(guān)于“仁與禮”����,俞榮根的看法則是“仁先于禮����,仁為質(zhì),為內(nèi)在的精神����,禮為用���,為外在的節(jié)文”;關(guān)于“仁與法”�,俞榮根認為“仁與法”的關(guān)系,首先依據(jù)“仁—禮”結(jié)構(gòu)展現(xiàn)����,在“損益”禮的過程中包含了法的“損益”,包含了對人格和人權(quán)的肯定以及對非人道法律和制度的批判�����。又如傳統(tǒng)中國法哲學中極具爭議的“法律儒家化”議題����。汪雄濤從親屬爭訟角度出發(fā),發(fā)現(xiàn)我國當前所說的法律儒家化程度被夸大了��。學者們對此議題的種種反思�����,使得該學說幾乎處于拋棄的邊緣�。在前者反思基礎(chǔ)上�����,朱騰則展開了對“法律儒家化”反思之反思���,認為即使在今日,該議題仍具有合理性�����,適當補充和調(diào)整后依舊應(yīng)被視為傳統(tǒng)中國法研究的重要理論范疇之一�。學界從一開始的接受、到反思����、再到現(xiàn)在反思的反思,若將各學者的論證以關(guān)系分析�、數(shù)據(jù)可視化等手段呈現(xiàn)���,定能明顯展現(xiàn)“法律儒家化”議題的演變歷史��,分析出該議題背后的因果關(guān)系及隱藏的根本影響因素�����。

綜上可見�,“中國傳統(tǒng)司法哲學”數(shù)據(jù)庫的建設(shè)必然離不開法史學者對傳統(tǒng)法理體系、哲學理論的探索與提煉�,在探索與提煉過程中,所結(jié)出的果實必然與研究者自身遭遇����、情感、邏輯等緊密相連��,這也是“傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫”建設(shè)中人文性的體現(xiàn)�����。當然�����,這一點將會是未來傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫系列中最難���,也是最晚完成的項目�����,原因有二:一是傳統(tǒng)法理�、法哲學的概念、本質(zhì)���、特征���、法律關(guān)系極難提煉。漫長的歷史資源�����,既是財富���,也是考量的難點��。中華文明延續(xù)至今��,各朝各代觀點更迭����,再加上當下治通史者寡�����,研專史者多��,要提煉出一以貫之的傳統(tǒng)法哲學理念十分困難����,我國當前成熟的中國傳統(tǒng)法哲學理論體系尚未形成。二是“司法哲學”理念的提煉還需建立在“司法官員”“司法機構(gòu)”“司法案例”研究充分的基礎(chǔ)上����,但這些若要研究透徹,將是一個極為漫長的過程����,至少要耗費十五至二十年的時間方可完成。

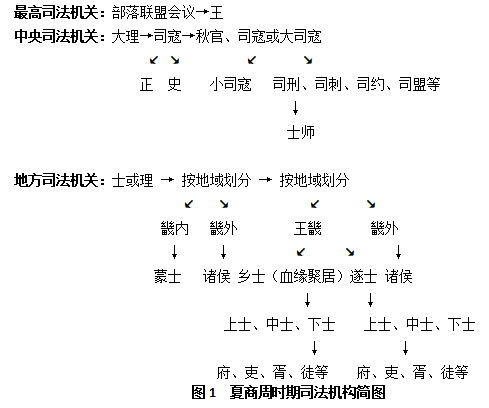

(二)中國傳統(tǒng)司法機構(gòu)數(shù)據(jù)庫

歷史觀察紛繁復(fù)雜����,我們在某個抽象層次上或具體機構(gòu)中做出些許概括,比如中國傳統(tǒng)法律傳統(tǒng)的某些特征��,有人舉出3個�����,有人舉出5個���,以此類推����,在此基礎(chǔ)上進行數(shù)據(jù)可視化整理,各人言之有據(jù)�,對于歷史、法史的認識也許是有所幫助����,中國傳統(tǒng)司法機構(gòu)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)就是如此。以夏商周為例���,從上古開始��,中國就有部落聯(lián)盟�����,這些氏族部落聯(lián)盟首領(lǐng)就包括了為世人知曉的堯舜禹�����,當遇到重大事件時���,部落聯(lián)盟會與四岳一同商議�,這一商議形式就具有聯(lián)盟議事會的性質(zhì)����,有學者稱其為原始社會的民主制����。由此推測,該時期最高司法機構(gòu)���,有可能就是這一部落聯(lián)盟會議��。隨著氏族首領(lǐng)權(quán)力愈來愈大����,“大同”世界逐漸走向“家”天下���,聯(lián)盟部落首領(lǐng)開始具有擅殺權(quán)威�,最高司法權(quán)漸漸握于一人之手�����。至夏朝�,夏王成為全國最高司法官�,握有生殺予奪大權(quán)����。夏王之下的中央司法官稱為大理,掌管全國性重大案件審判��;士或理為地方司法官��,其中士既理軍政又理獄訟�����。到商朝�����,中央司法機關(guān)長官被稱為“司寇”�,下設(shè)“正”“史”等司法官吏輔佐,處理中央及地方部分復(fù)審案件�,其受審程序依次是“史”告于“正”,“正”告于“大司寇”�����,“大司寇”告于“王”���,“王”聽“三公”參之���,“三公”再告于王���;地方畿內(nèi)司法機關(guān)由士掌管��,稱蒙士�,畿外由諸侯掌管,諸侯再另行劃分���。西周時期���,司法機關(guān)的劃分與商大致相似,分為三部分:中央�����、鄉(xiāng)遂和諸侯國��。中央一級秋官司寇(或大司寇)為長官����,管全國司法工作�。大司寇下設(shè)小司寇����,可直接審判案件;小司寇下設(shè)士師��,為刑官�����,掌國都內(nèi)禁令��、獄訟��、刑罰�����。秋官司寇下又設(shè)司刑���、司刺�����、司約���、司盟���、司圜、司隸��、掌囚�����、掌戮等職官�。周王轄內(nèi)范圍稱王畿�,王畿分為“國”“鄉(xiāng)”“遂”三類,鄉(xiāng)遂屬王畿管轄���,王畿內(nèi)設(shè)士����,上管政務(wù)�,下理獄訟。國中與鄉(xiāng)設(shè)鄉(xiāng)士����,遂設(shè)遂士����,鄉(xiāng)����、遂所設(shè)之士,又分作上士��、中士���、下士三級�,可以說是法官的等級劃分�,其下之屬還有府、吏���、胥�����、徒等�,輔佐士官吏獄訟�,這些下屬主要負責記錄供詞和管理文檔等。具體脈絡(luò)走向,可參見圖1���。

秦至清時期的司法機構(gòu)大致走向則是秦漢時期設(shè)廷尉為中央審判機關(guān)�,漢時尚書開始參與司法活動���;三國兩晉南北朝時期�����,中央審判機構(gòu)北齊設(shè)大理寺���,設(shè)秋官大司寇或大理寺或廷尉進行管理;隋唐則演變?yōu)榇罄硭?�、刑部與御史臺三個中央司法機構(gòu)��;宋在上述三司基礎(chǔ)上增加審刑院����,以大理寺主管審判��,刑部主管復(fù)核���;元設(shè)大宗正府�,刑部與大理寺職能互換;明清時期���,明增設(shè)“廠衛(wèi)”等特務(wù)司法機構(gòu)�����,清代增設(shè)理藩院以處理少數(shù)民族事務(wù)和處理旗人官司的特殊司法機關(guān)�,刑部主審判�,大理寺主復(fù)核。

上述闡釋由于篇幅原因較為簡略�,若針對每一朝代司法機構(gòu)進行詳細論證與填充,尤其是擁有大量審判案例的明清時期���,從皇帝�����、中央到地方�,其司法機構(gòu)設(shè)置趨于繁雜與嚴謹�����,完善之后必然會成為極為龐大的數(shù)據(jù)庫。各朝各代司法機關(guān)以一整個數(shù)據(jù)表羅列其中�,打開數(shù)據(jù)庫,點擊每個朝代的方框時���,便會彈出該朝代司法機構(gòu)屬性�����,便于人們查詢與了解中國傳統(tǒng)司法機構(gòu)的發(fā)展脈絡(luò)與劃分特點����。

(三)中國傳統(tǒng)司法官員數(shù)據(jù)庫

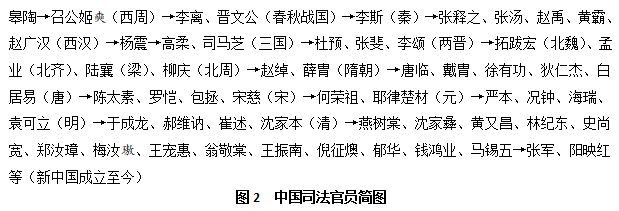

在中國五千多年歷史中���,“官吏”一直發(fā)揮著重要的社會維穩(wěn)作用����,“司法官員”正是維持社會秩序與堅守我國傳統(tǒng)法之正義觀的重要因素���。法史學界對中國傳統(tǒng)司法官員論述者不在少數(shù),如俞榮根對拓跋宏“以禮率法”���、耶律楚材“以儒治國”��、包拯“秉公執(zhí)法���,恤民為本”���、海瑞“恪守禮義、以情斷獄�����、抑強扶弱”的論述���;如黃云對宋慈“追求個案公正�、防范刑罰濫用”的法理觀的論述�����;如孫笑俠對史尚寬生平的考略等�。可見若要建立“傳統(tǒng)司法官員數(shù)據(jù)庫”����,代表性司法人物的抉擇至關(guān)重要。當前能夠初步進行的便是摘取出從皋陶時代至新中國成立后的今日具有代表性的中國司法官員�����,之所以延續(xù)至今,而不像上述僅羅列傳統(tǒng)中國的司法情況��,主要是歷代司法官員間定然存在司法哲學智慧�、司法實踐經(jīng)驗方面的傳承關(guān)系,從古至今結(jié)構(gòu)的羅列與展現(xiàn)����,勾勒出中國古代司法官員群像簡圖,必然會在蛛絲馬跡中尋找出傳承之線索���。

整體言之����,圖2所列代表性司法官員只是歷史長河中這一群體的冰山一角��,具有一定代表性���,并不能完全呈現(xiàn)全貌���。明清之前的司法官員雖說有一定數(shù)量,但若言達到龐大數(shù)量數(shù)據(jù)記載��,明清時期司法官吏司法人物關(guān)系是不可避開的一節(jié)�����。因此�,“傳統(tǒng)司法官員數(shù)據(jù)庫”的建設(shè)在當前僅是對大致框架的描繪,整體藍圖��,需要法史學者���、法學學者共同努力���,才能盡量完整地繪制“中國司法官員”之全貌。

四��、未來融合過程的“五重戰(zhàn)”

當“傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫”兼顧紙質(zhì)檔案數(shù)字化和數(shù)字化文獻可視化���、歸類化時���,它的發(fā)展就面臨著至少五方面阻力:其一,傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫始終依賴法史研究的主要方式展開����,在數(shù)據(jù)建設(shè)過程中如何保持法史作為人文社會科學學科的人文性不變是我們必須面對的首要問題�;其二����,數(shù)據(jù)庫的實際利用與建設(shè)經(jīng)驗的傳授;其三����,數(shù)據(jù)庫分類與模型建構(gòu)時要避免類型化中“化約”現(xiàn)象的產(chǎn)生;其四,數(shù)字化文獻可視化的技術(shù)資源壓力;其五��,文獻化、數(shù)字化過程中難免出現(xiàn)錯漏。

(一)一重戰(zhàn):如何在數(shù)據(jù)建設(shè)過程中保持法史的人文性

正確的選擇不能依靠科學來保證,它只能出自人類智慧或曰明智的洞見����。無論未來法史研究走向何處����,走到多遠,法史學對歷史�����、對法學、對人類本身的人文關(guān)懷本性應(yīng)始終保持�����。即使未來法史研究與新興數(shù)字結(jié)合�,人文性的基本特征也不能舍棄��。無論當下還是未來����,“中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫”并不是簡單的人工智能機器學習,它最終走向的是數(shù)字人文時代����,如上述學者對秦至唐律令禮法語言的分析,對婦女權(quán)益�����、基層農(nóng)村建制的關(guān)注�。如三種可能拓展的司法數(shù)據(jù)庫類型中“司法哲學”與“司法官員”,也是人文性的集中體現(xiàn)��。“司法哲學”的人文性體現(xiàn)在因為學者各自研究背景���、喜好�����、成長方式不同�����,從各自角度提煉出的中國傳統(tǒng)法學理念必然有所不同���。以清末法史研究中較為經(jīng)典的“禮法之爭”為例�����,有學者認為這是道德與法律����、“托古改制”與“倫理致用”觀念的沖突��,然而剝開現(xiàn)象分析其背后的法哲學運行邏輯可知�,禮教派內(nèi)生法學觀念是“法律生于政體,政體生于禮教�,禮教生于風俗,而風俗生于生計”����,究其根本��,是對“民本”思想的堅持���;法理派內(nèi)生法學觀念則是“法律改變政體,政體改變禮教���,禮教改變風俗,風俗改變生計”����,在此種觀念下,改革自然便只能為自上而下的形式�,其根源處觀念在“用法律”達到目標。“司法官員”人文性的體現(xiàn)亦是如此��。不同的觀者便有不同的哈姆萊特����,那不同的研究者就會有不同形象的傳統(tǒng)司法官員。如對海瑞形象的看法��,梁治平得出的觀點就與俞榮根的有些出入���,在梁治平的筆下海瑞“孤忠與剛直簡直到了不近人情的地步”�����。除研究者看法不同外�,若繪制一幅中國傳統(tǒng)司法情境圖,民間與政府繪制的具體情形亦存在不同�����,民間繪制圖像大多與官吏現(xiàn)實活動不符��,卻寄托著群眾最簡樸的正義聯(lián)想�。

(二)二重戰(zhàn):數(shù)據(jù)庫的實際利用與建設(shè)經(jīng)驗的傳授

傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫資源的使用對象是整個人文社科領(lǐng)域的學者及興趣愛好者,而不是專門的法史學者�����。這需要我們在數(shù)據(jù)庫的設(shè)計內(nèi)容上立足于宏觀的人文社科問題���,才能有較好的運用前景���。電子數(shù)據(jù)庫設(shè)計再完美、再有用�,使用者不了解它的存在就無法發(fā)揮其價值與作用����。僅以關(guān)鍵詞檢索為例��,若檢索者對所查資料庫不了解詳情�����,不知其局限與內(nèi)容����,此時數(shù)據(jù)庫提供的就不是便利,而是困難了���。如就“攔詞”對不同地方檔案進行檢索,會理檔案搜索結(jié)果會顯示無�,而敘永檔案就能查出,原因在于敘永檔案整理時�,需要將“攔詞”作為一種證據(jù),才將此類民間文書保留在官方文件中���。如果檢索者未曾翻閱原始檔案資料�,僅以關(guān)鍵詞為檢索���,很容易過濾掉一些重要信息����,從而干擾我們的閱讀與判斷。如何傳授使用傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)的經(jīng)驗與方法成為關(guān)鍵所在���。然而�����,我國法學院很多法律史學者暫時并不掌握大數(shù)據(jù)處理技術(shù)�����、對傳統(tǒng)法律數(shù)據(jù)庫的類型了解也不全面���。他們大多數(shù)無法運用統(tǒng)計學方法對歷史資料進行量化處理,對現(xiàn)有傳統(tǒng)法律數(shù)據(jù)庫的使用也沒有更多經(jīng)驗傳授�。因此,無論傳統(tǒng)司法資源數(shù)據(jù)庫設(shè)計者���,還是新時代法史學者��,了解這些數(shù)據(jù)庫并能進行經(jīng)驗傳授成為了新時代的使命�。

(三)三重戰(zhàn):避免數(shù)據(jù)建設(shè)類型化過程中“化約”現(xiàn)象

傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫作為一種用科技呈現(xiàn)法史研究內(nèi)容的工具方法,有助于凸顯中國傳統(tǒng)法研究中隱藏的因果關(guān)系或人�、事、物的關(guān)聯(lián)性�,也能通過可視化程序生動展示傳統(tǒng)法哲學演進脈絡(luò)、基本特征�����、本體論等����。但該數(shù)據(jù)庫本身會容納吸收相對龐雜的傳統(tǒng)司法內(nèi)容,包括各個朝代各個地方的司法哲學智慧�����、司法機構(gòu)����、司法官員��、司法案例文書等��,幾個涵蓋內(nèi)容間一定會存在相似的研究問題�����,這很容易導(dǎo)致學者與整理者將同一類型的內(nèi)容或模型進行尋找公約數(shù)的操作,從而將相似問題符號化��、化約�。如現(xiàn)下南部檔案、會理檔案��、敘永檔案�����、冕寧檔案與巴縣檔案電子數(shù)據(jù)庫中就存在詞匯化約后�����,查詢不到相關(guān)內(nèi)容的情況�。以“攔詞”為例,會理檔案查詢中未保存“攔詞”一項����,南部與敘永檔案保存了“契式攔詞”選項,冕寧電子查詢?yōu)?/span>“狀式攔詞”����,而巴縣檔案電子目錄查詢“契式”與“狀式”攔詞皆有���。此種現(xiàn)象很容易導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫收錄內(nèi)容、關(guān)系分析過程以及模型建立等不準確��,且這種化約極具隱蔽性��,若操作不善��,后來的研究者就需要耗費大量的人力物力來論證化約的問題��,這顯然違背了建設(shè)傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的初衷���。學界對化約也多持否定態(tài)度��,汪雄濤以傳統(tǒng)法律“儒家化”“家族化”為例���,認為在這兩種類型化研究中進行化約提出“儒家化”“家族化”的理論是不精致的,對研究來說具有一定危險性�����。梁治平也指出��,“化約肯定是不可取的”��??梢娫跀?shù)據(jù)庫建設(shè)過程中對化約問題要始終保持警惕與反思,避免此種現(xiàn)象的發(fā)生���,同時也要避免簡單化�����,對所研究的問題��、錄入的內(nèi)容��、可視化的圖像等始終抱著存疑心態(tài)����,不妄下論斷����,不輕易對展現(xiàn)內(nèi)容簡單符號化。

(四)四重戰(zhàn):“如何完美運用新興可視化技術(shù)”的憂慮

法史學科研究人員的構(gòu)成大多來自兩部分:一部分為史學正統(tǒng)出身���,后轉(zhuǎn)向法史�,掛靠于法學部門研究;一部分為法科出身�,后結(jié)合史學資料,研究法史��。“在法學出身的研究者看來��,他們雖然展現(xiàn)了良好的史學基礎(chǔ)�����,但存在法學專業(yè)性不足的短板”��;而“史學出身的學者覺得自己的法律史研究不‘正宗’”��,在于他們的研究主題雖然與法律相關(guān)�,但并非法學中的核心議題,不需要多少法學專業(yè)知識的支撐��。其本身就存在諸多范式爭議�����,若是要進行法史數(shù)據(jù)庫的建立�,尤其是傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫,作為未接觸過專業(yè)高科技訓練的法學或史學出身的法史學者來說�,如何建構(gòu)法史數(shù)字化平臺在起始第一步便被難住���。

那如何解決這一困境呢��?方法之一便是與專業(yè)科技人才協(xié)作�����。“傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫”有著不同研究主體�,每個主體都應(yīng)創(chuàng)設(shè)一個協(xié)同合作的團隊。此團隊由三類群體組成:(1)研究傳統(tǒng)領(lǐng)域的人文社科專家�。法學、史學�、檔案學、法律史學者為主�,英語、哲學�����、文學��、人類學等多個領(lǐng)域?qū)W者為輔�����,共同致力于文獻的收集、整理與校正任務(wù)����,同時承擔各自項目內(nèi)容策劃。(2)數(shù)字技術(shù)處理人員��。專業(yè)可視化技術(shù)人員�、多媒體設(shè)置人員、網(wǎng)站平臺建設(shè)者����、界面設(shè)計者、數(shù)據(jù)處理專家等��,這類人員根據(jù)前者整理的紙質(zhì)檔文獻與搜集到的國內(nèi)外相關(guān)數(shù)據(jù)庫文獻進行數(shù)字化平臺建設(shè)�����,承擔開發(fā)任務(wù)的同時���,為前者提供技術(shù)支援����。這一任務(wù)的主要掌控者多為計算機信息學家�、計算科學家�、數(shù)字科技人才�。

(五)五重戰(zhàn):文獻化、數(shù)字化過程中難免出現(xiàn)錯漏的愁苦

在數(shù)據(jù)庫文獻化與數(shù)字化期間���,定然會出現(xiàn)諸多錯漏,而導(dǎo)致錯漏的原因有:

1.材料獲取不易�����、時間成本過長以及人類自身缺陷��。傳統(tǒng)人文社科學者對國內(nèi)外紙質(zhì)檔與其他數(shù)據(jù)庫中已有材料收集與整理過程是較為漫長的���。盡管歷史學者們早就對海量的歷史檔案進行整理���,但要從這海量數(shù)據(jù)中挖掘與傳統(tǒng)司法相關(guān)的材料實屬不易。學者們必須奔赴國內(nèi)圖書館���、檔案館���、博物館、紀念館�����、文化館等地方,還必須隨時留意散落在民間的資源�、流失在國外的資源等,這一過程耗費了大量時間成本����、住宿成本和文獻查閱時的人工成本。即使上述研究傳統(tǒng)領(lǐng)域的人文社科專家盡最大所能�,由于人類自身缺陷,點校時難免掛一漏萬���,存在錯字�、缺頁的情況�����,甚至可能出現(xiàn)誤讀���、錯讀�����。

2.何以獲得其他數(shù)據(jù)庫資源使用授權(quán)以及即使數(shù)據(jù)化也無法達到零誤差的困擾����。若脫離紙質(zhì)檔案收集,單論國內(nèi)眾多數(shù)據(jù)資源庫的利用���,總體來說與傳統(tǒng)司法相關(guān)的數(shù)據(jù)材料分布相對分散�����,查詢與閱讀本身就需要耗費一定時間。再加上這些資料獲取后��,如何取得相關(guān)數(shù)據(jù)庫的授權(quán)或使用許可�,在法學上也是一個難題。即便獲得這些數(shù)據(jù)資源使用權(quán)����,這些材料在數(shù)字化平臺上獲取后,本身還是需要與原始資料進行比對����,因為數(shù)字化并不代表著零誤差、零錯誤��。許多時候����,一個解讀標點的不正確��,也會導(dǎo)致對歷史原文獻的誤讀���,舉例來說,就中國早期時期的文字��,如甲骨文�、隸書等,這些文字在數(shù)據(jù)錄入時���,偶會出現(xiàn)模糊不清�����、錯錄一頁等情況�����,最終導(dǎo)致呈現(xiàn)的內(nèi)容不完整或者使得資料閱讀者產(chǎn)生閱讀迷惑���,甚至是錯讀歷史原意。

結(jié)語

法史可研究領(lǐng)域本就寬泛,法學視角可從法理的原則��、邏輯����、要素到各個部門法下所有知識點;史學視角可從中國起源開始��,一直到今天高速發(fā)展中的中國社會���;社會學可從國際��、國家���、政府����、基層、人物群體或個人著手��;還可涉及人類學����、科學等。若結(jié)合當下國內(nèi)數(shù)據(jù)庫建設(shè)相關(guān)知識與經(jīng)驗��,繼續(xù)中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建之路,原本對諸多領(lǐng)域進行系統(tǒng)研究的法史學科��,也許會在其輔助下走向縱深��,使法史研究愈來愈精細化�����、細節(jié)化����、重構(gòu)化、種類多樣化和復(fù)雜化�����。就性質(zhì)而言��,中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫建立屬于工具論劃分���,是一種“技術(shù)混合”型方案���,應(yīng)側(cè)重于形而下的實踐技術(shù)運用、數(shù)據(jù)錄入、可視化程序展現(xiàn)等問題����。在此基礎(chǔ)上,人文性的保持是該技術(shù)運行的要件�。至于“傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫”建設(shè)的方法與拓展路徑,參考部分已建成的中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫及2019—2023年間與法史學相關(guān)的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫研究類型后���,得出其構(gòu)建的方法是采用數(shù)字人文的形式�,嚴格遵循原始檔案資料����,對已匯總資料進行數(shù)據(jù)分析,并運用GIS���、VR等技術(shù)進行空間處理����,將數(shù)字化檔案通過可視化方式呈現(xiàn)���。同時,在數(shù)據(jù)設(shè)計時不能僅關(guān)注地方與案件����,更應(yīng)注重與不同地方數(shù)據(jù)庫檔案合作�,嘗試建設(shè)全國性傳統(tǒng)司法檔案����,實現(xiàn)地方與地方聯(lián)合、地方與全國的互動����。為最大程度增加數(shù)據(jù)庫使用率,數(shù)據(jù)設(shè)計之初的問題應(yīng)與其他人文社科學者交流與討論�,將問題立足于整個人文社科領(lǐng)域。至于可能拓展路徑��,主要從“傳統(tǒng)司法哲學”“傳統(tǒng)司法機構(gòu)”與“傳統(tǒng)司法官員”三者著手����。不過,中國傳統(tǒng)司法數(shù)據(jù)庫構(gòu)建的道路并不會一帆風順����,依據(jù)當前建設(shè)情況及未來發(fā)展趨勢,該數(shù)據(jù)在未來必然面臨“人文性保持”“經(jīng)驗傳授”“化約”“完美運用新興可視化技術(shù)”“文獻化���、數(shù)字化過程中難免出現(xiàn)錯漏”的五重困境��。此種路徑與方法的設(shè)想也許不是最優(yōu)解�����,但筆者堅信這一定是法史生命延展的一種新方式��,能在一定程度上幫助法律史研究擺脫研究應(yīng)用價值低�����、長期處于困境的情況��,加強法史與其他學科的交流���,并讓其他學科人員實實在在地使用到法史學研究帶來的智識成果�����。

致謝

本文的進一步完善主要得益于四川大學書人文工作坊與法律人類學云端讀書會舉辦的“量化中法史:地方檔案與法律史料的大數(shù)據(jù)”研討會���,使文章得到中國人民大學法學院尤陳俊教授、浙江大學人文學院歷史系杜正貞教授的指導(dǎo)�,以及同期工作坊劉沫寒�����、朱群杰、陳遷美三位博士生的建議�,同時感謝甘肅政法大學韓寶教授提供的甘肅簡牘博物館資料,謹致謝忱�����!文中如有錯誤疏漏之處���,責任由作者自己承擔���。

因篇幅限制,已省略注釋及參考文獻���。原文詳見《河北法學》2024年第10期�����。