作者簡介:楊文革�,男,山西霍州人�,南開大學法學院教授���,博士生導(dǎo)師�����,法學博士��,研究方向:刑事訴訟法學�����、刑事證據(jù)法學�;

宋星衡�,男���,天津人,南開大學法學院博士研究生����,研究方向:刑事訴訟法學。

摘要:涉正當防衛(wèi)案件中的主要事實大體可分為兩部分:一是被告人致傷或者致死被害人的事實��,二是被害人對被告人實施不法侵害的事實���。被告人對于前者基本上供認不諱����,控辯雙方也往往沒有爭議��。但對于后者����,控辯雙方每每爭議巨大,不少情況下也很難查清���。涉正當防衛(wèi)案件中不法侵害事實存疑的樣態(tài)常常表現(xiàn)為:要么控辯雙方各執(zhí)一詞���,要么僅有被告人的一面之詞����。這一事實真?zhèn)尾幻鞯拇嬉商厥庑?����,決定了法益受損風險分配是涉正當防衛(wèi)案件說服責任的實質(zhì)�����,也決定了此類案件中說服責任的本質(zhì)問題是證明標準的設(shè)定問題�����。為解決司法實踐中涉正當防衛(wèi)案件說服責任分配上的混亂局面��,須兼顧被告人和被害人雙方法益受損風險的平衡。為此,公訴方所承擔的排除不法侵害事實存在的證明標準不應(yīng)當適用排除合理懷疑的標準��,而應(yīng)當適用高度蓋然性標準�。

關(guān)鍵詞:正當防衛(wèi);證明責任�����;說服責任;證明標準���;法益平衡

如何在訴訟主體之間分配證明責任����,一直是我國刑事訴訟法學研究的熱點問題�。時至今日,由控方承擔被告人有罪的證明責任的觀點業(yè)已成為學界通說���,并且為刑事訴訟法所采納����。但被告方在某些特殊情況下要不要承擔局部的證明責任�?對此問題的看法始終觀點對立,莫衷一是���。一種觀點認為����,被告方不承擔任何證明責任�����。另一種觀點認為,證明被告人有罪的責任原則上由控方承擔�����,但被告方在某些特定情況下也要承擔一定的證明責任��。早些時候�����,關(guān)于被告方是否承擔證明責任的論爭主要集中在巨額財產(chǎn)來源不明罪中被告人的說明義務(wù)上����。近年來,對于被告方是否承擔證明責任的論戰(zhàn)則聚焦于被告方提出積極抗辯的事由上�。其中,尤以涉正當防衛(wèi)案件中被告人應(yīng)不應(yīng)當對正當防衛(wèi)主張承擔證明責任的爭論最為激烈�。爭議的焦點不僅包括應(yīng)當由控辯哪方承擔提供證據(jù)的責任����,還包括事實最終真?zhèn)尾幻鲿r應(yīng)當由哪方承擔敗訴后果的說服責任。

2020年8月28日�����,最高人民法院、最高人民檢察院����、公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于依法適用正當防衛(wèi)制度的指導(dǎo)意見》,該指導(dǎo)意見第19條規(guī)定“做好偵查取證工作”�,對涉正當防衛(wèi)案件的偵查取證提出具體要求,即“公安機關(guān)在辦理涉正當防衛(wèi)案件時���,要依法及時�、全面收集與案件相關(guān)的各類證據(jù)��,……特別是涉及判斷是否屬于防衛(wèi)行為�、是正當防衛(wèi)還是防衛(wèi)過當以及有關(guān)案件前因后果等的證據(jù)”。根據(jù)我國刑事訴訟中的偵檢關(guān)系以及偵查與審查起訴的關(guān)系定位�,對偵查機關(guān)收集犯罪嫌疑人的行為是否屬于正當防衛(wèi)行為證據(jù)的要求,也正是對人民檢察院承擔提供證據(jù)責任��,以證明該行為不屬于正當防衛(wèi)行為的要求�����。因此可以說��,提供證據(jù)的責任究竟應(yīng)由哪方承擔的問題,至少在法律依據(jù)層面已經(jīng)基本得到解決����,盡管學界對此問題仍不乏爭議。相形之下��,該指導(dǎo)意見則沒有同時對案件事實真?zhèn)尾幻鳡顟B(tài)下說服責任的分配作出任何規(guī)定�。以致實踐中當涉正當防衛(wèi)案件呈現(xiàn)事實真?zhèn)尾幻鳡顟B(tài)時,司法判決呈現(xiàn)十分混亂的局面��。本文僅就涉正當防衛(wèi)案件中的說服責任問題進行研究�����,就教于學界同仁�。

一、說服責任如何分配:混亂的實踐現(xiàn)狀

說服責任����,又稱結(jié)果責任或客觀的證明責任,也有學者稱之為舉證責任�,是指“在案件事實存在與否真?zhèn)尾幻鲿r,由一方當事人承擔的受到不利裁判的后果”����。而且,“只當審理后待證事實仍然未臻明確時��,才有所謂舉證責任的問題��,若審理后待證事實已經(jīng)相當明確時���,法官當即以該明確事實為裁判基礎(chǔ)���,與舉證責任的問題無關(guān)?���!币虼耍卜Q為“舉證責任(分配)規(guī)則”��。讓我們先從司法實踐著眼�,對涉正當防衛(wèi)案件事實真?zhèn)尾幻鲿r的司法判決進行審視。

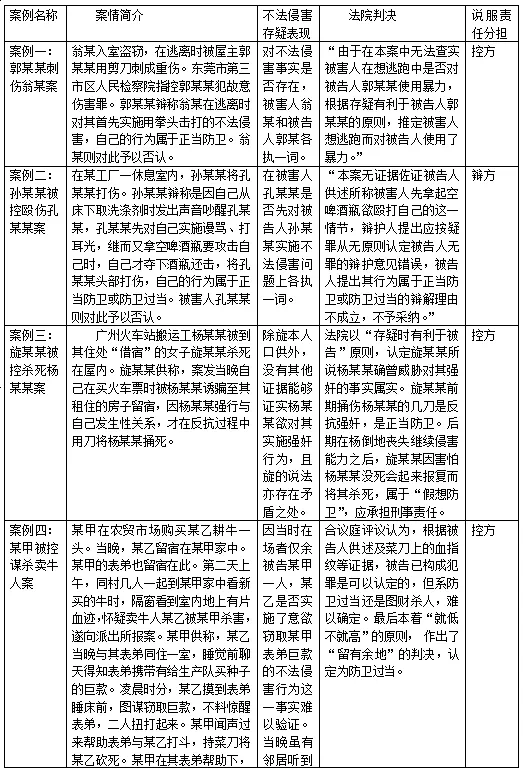

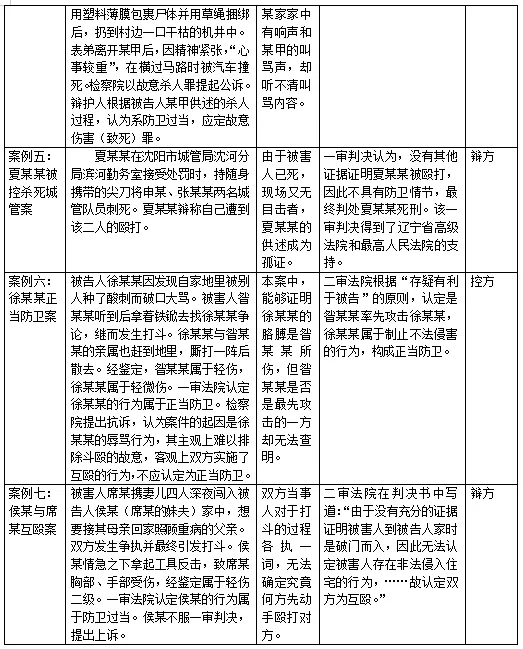

(一)不法侵害事實真?zhèn)尾幻鲿r之涉正當防衛(wèi)案件判決例舉

涉正當防衛(wèi)案件均是以嫌疑人涉嫌傷害或者殺人而立案偵查的�����。但與一般傷害和殺人案件不同的是�,涉正當防衛(wèi)案件中的嫌疑人一般均對自己造成被害人或傷或死的事實供認不諱,同時又辯解自己是出于防衛(wèi)而致傷或致死被害人的(嫌疑人在否認自己對被害人造成傷死的同時�,卻又主張正當防衛(wèi),這是不可能的)。也就是說�����,嫌疑人的口供中�����,既有對自己不利的供述��,又有對自己有利的辯解�。若案件發(fā)生于大庭廣眾之下,或者處于完整清晰的視頻監(jiān)控之下���,被害人是否存在不法侵害事實一般不難查清��。但在那些被告人和被害人各執(zhí)一詞�����,或者被害人已經(jīng)死亡僅有被告人一面之詞�,沒有第三人在場�����,也沒有監(jiān)控的情況下,被害人是否存在不法侵害這一事實���,就會陷入撲朔迷離的困境。在這種不法侵害事實既無法證實又無法證偽的情況下���,法院應(yīng)當如何下判����,實踐中存在著截然矛盾的混亂做法�����。下面茲舉幾例說明:

(二)不法侵害事實真?zhèn)尾幻鲿r說服責任承擔分析

上述七個案例均屬不法侵害事實既難以證實又難以證偽的涉正當防衛(wèi)案例���。雖然數(shù)量極其有限��,遠不能窮盡司法實踐中類似的涉正當防衛(wèi)情形��,但足以暴露我國司法實踐中在處理涉正當防衛(wèi)案件不法侵害事實真?zhèn)尾幻鲿r的混亂現(xiàn)狀���。

第一,在不法侵害事實真?zhèn)尾幻鲿r�����,既有肯定其存在的判決,也有否定其存在的判決���。在案例一�����、案例三��、案例四����、案例六四個案例中��,法院判決肯定了不法侵害事實的存在�����,事實上將不法侵害事實的說服責任分配給了控方�����。在案例二���、案例五���、案例七中�����,法院判決否定了不法侵害事實的存在,將不法侵害事實的說服責任分配給了辯方�。

第二,在被害人業(yè)已死亡�,僅有被告人一面之詞的案例中,既有肯定不法侵害存在的判決���,如案例三����、案例四����;也有否定不法侵害事實存在的判決,如案例五���。

第三���,在被害人沒有死亡����,被害人和被告人對不法侵害事實“各執(zhí)一詞”又無其他證據(jù)予以佐證的案例中���,既有肯定不法侵害事實存在的判決��,如案例一��、案例六��;也有否定不法侵害事實存在的判決���,如案例七。

第四��,在肯定不法侵害事實存在的案例中����,引用的理由不盡相同。在案例一中���,法院根據(jù)“存疑有利于被告人的原則”����,“推定”不法侵害事實存在。在案例三中�����,法院以“存疑時有利于被告人”原則�,直接認定旋某某所說楊某某確曾威脅對其強奸的事實屬實。在案例四中���,被告人的行為是防衛(wèi)過當還是圖財殺人,難以確定��。法院最后以“留有余地”的精神�����,本著“就低不就高”的原則��,認定為防衛(wèi)過當��。在案例六中�,二審法院依據(jù)存疑有利于被告人的原則,認定是昝某某率先攻擊徐某某���,徐某某屬于制止不法侵害的行為��,構(gòu)成正當防衛(wèi)�。

第五,在否定不法侵害事實存在的案例中���,既有對被告人完全不利的判決����,又有“各打五十大板”的判決��。案例二和案例五中�,完全作出了對被告人不利的判決,案例五甚至頂格判處被告人死刑�。案例七則在判決不法侵害事實不存在的情況下,同時認定雙方屬于互毆���,各負其責����。

第六��,只有在被告人對被害人造成輕傷或者輕微傷的情況下,被告人才更有可能被判定為完全的正當防衛(wèi)���,如案例六����。但在被告人對被害人造成重傷或者死亡的情況下�����,要認定為完全的正當防衛(wèi)幾乎沒有可能�����。有的直接否定了防衛(wèi)性質(zhì)��,認定為殺人����,如案例五��。多數(shù)則認定為防衛(wèi)過當��,如案例一�����、案例三和案例四。其中��,即使完全符合無過當防衛(wèi)的特殊防衛(wèi)情形��,也會找出某種牽強的理由認定為防衛(wèi)過當���,如案例三�����。這說明��,在造成被害人重傷或者死亡的涉正當防衛(wèi)案件中����,更可能發(fā)生“唯結(jié)果論”的傾向���。

第七�,在對不法侵害的考量中����,有的沒有將非暴力的不法侵害納入考量因素��,如在案例一中���,法院為了支持被告人郭某某的正當防衛(wèi)主張,在雙方各執(zhí)一詞的情況下�,非常牽強地“推定”被害人翁某在逃離時對郭某某實施了暴力侵害。其實��,僅依翁某非法侵入住宅這一非暴力的不法侵害�����,即可構(gòu)成對其實施正當防衛(wèi)的理由(姑且不論是否過當)���。對此陳興良教授早已指出�����,“對非暴力侵害就不能進行防衛(wèi)”的理解是“偏頗的”?!缎谭ā返?0條第2款規(guī)定的正當防衛(wèi),就包括非暴力犯罪�����,如“非法拘禁、非法侵入住宅��、入室盜竊以及其他侵害人身權(quán)利或者財產(chǎn)權(quán)利的不法侵害”�。

第八,在被告人和被害人雙方均沒有給對方造成嚴重傷害的情況下��,在誰先動手無法查明時�,也可能否定防衛(wèi)性質(zhì),判定雙方為互毆����,如案例七。

第九���,在案例二�����、案例五和案例七中�����,法院最終否定了被告人防衛(wèi)的性質(zhì)����,是一種“疑罪從有”的做法。在案例一��、案例三和案例四中����,法院判決雖然認定被告人的行為具有防衛(wèi)的性質(zhì),但卻同時認定為防衛(wèi)過當(甚至包括特殊防衛(wèi)的情形)�����,體現(xiàn)了“疑罪從輕”的思維�����。這說明����,在涉正當防衛(wèi)案件真?zhèn)尾幻髑闆r下,被告人要想被判定為無罪是非常困難的�����。

以上案例真實反映了我國目前司法實踐中在處理涉正當防衛(wèi)案件不法侵害事實真?zhèn)尾幻鲿r的混亂狀況��,也充分說明涉正當防衛(wèi)案件存疑時的說服責任分配是一個亟需解決的重大問題���。正如何家弘教授所指出的那樣���,“面對錯綜復(fù)雜的案情和真假混雜的證據(jù),正當防衛(wèi)事實的證明往往成為這類案件中司法裁判的難點�����,而證明責任的不甚明晰更讓裁判者面臨兩難的選擇�����。因此��,在一些事實類似的案件中����,不同的法院就曾作出截然不同的判決,即所謂的‘同案不同判’����。”

二�����、法益受損風險分配:涉正當防衛(wèi)案件說服責任的實質(zhì)

那么,涉正當防衛(wèi)案件中不法侵害事實真?zhèn)尾幻鲿r的說服責任應(yīng)當由哪方承擔呢���?具體來講�,究竟是應(yīng)當由負有總體證明責任的控方承擔敗訴責任���?還是應(yīng)當由提出正當防衛(wèi)主張的辯方承擔敗訴責任����?對此問題目前學界同樣存在著巨大的分歧��。

(一)涉正當防衛(wèi)案件中被告人是否承擔說服責任的觀點舉要

一部分學者認為��,不法侵害事實真?zhèn)尾幻鲿r的客觀舉證責任或者說服責任應(yīng)當由被告人承擔���。如��,李靜教授認為��,“被告人主張行為具有合法性或正當性的事實(即阻卻違法事實)的���,如行為是正當防衛(wèi)……應(yīng)承擔說服責任。”國外也有學者持類似觀點�。如,日本的刑法學家小野清一郎教授認為�����,“只要對構(gòu)成妨礙成立犯罪理由的事實的存在發(fā)生懷疑�����,就不能宣告被告一方無罪���。因此,被告一方必須證明該事實的存在��。只要不能證明其存在���,雖有疑問也要作出有罪判決�����?�!?/span>

另一部分學者認為�,違法阻卻事由的說服責任應(yīng)當由控方承擔�。如���,王兆鵬教授認為,“構(gòu)成要件該當性�����、違法性����、有責性皆為犯罪成立的要件,故有關(guān)其事項的說服責任自應(yīng)等量齊觀����,不分軒輊。檢察官不得說服裁判者其一��,而棄其他要件不顧�����?����;朔ɡ恚聡?9世紀末���,即廢止被告負說服責任的規(guī)定���,要求被告主張心神喪失及正當防衛(wèi)時,檢察官必須證明被告主張不存在?��,F(xiàn)今德國檢察官除對構(gòu)成要件該當負舉證責任外,對阻卻違法��、阻卻責任的不存在亦負說服責任��。本書亦主張檢察官對阻卻違法或阻卻責任事由之不存在�����,應(yīng)負說服責任��?��!?/span>

可見���,在涉正當防衛(wèi)等違法阻卻事由的說服責任究竟由何方承擔問題上,不僅司法實踐中存在著完全矛盾的做法,在學界也存在著截然對立的觀點�。筆者認為,說服責任是在案件事實真?zhèn)尾幻髑闆r下����,分配敗訴責任的一種制度設(shè)置。要為涉正當防衛(wèi)案件在事實真?zhèn)尾幻髑闆r下設(shè)置合理�、公平的說服責任,需要首先對涉正當防衛(wèi)案件真?zhèn)尾幻鳡顟B(tài)所表現(xiàn)的特殊性及其對說服責任設(shè)置的影響作出分析�。

(二)涉正當防衛(wèi)案件真?zhèn)尾幻鳡顟B(tài)所表現(xiàn)的特殊性及其對說服責任設(shè)置的影響

與一般殺人或者傷害案件中事實真?zhèn)尾幻鞯谋憩F(xiàn)情形不同,涉正當防衛(wèi)案件中事實真?zhèn)尾幻鞯谋憩F(xiàn)情形具有其特殊性�����。即�,在涉正當防衛(wèi)案件中,被告人致傷或者致死被害人這一事實一般是確鑿無疑的�,被告人也始終承認,其真?zhèn)尾幻髦巸H限于被害人對被告人是否實施了法侵害這一局部事實�����。也正是這一特殊性決定了涉正當防衛(wèi)案件說服責任的設(shè)置應(yīng)當與一般殺人或者傷害案件有所不同��。

一般認為�����,證明責任分配的是法律風險,其“在性質(zhì)上屬于真?zhèn)尾幻髑闆r下法定的法律風險分配”�����。細究之��,這種法律風險在訴訟中包括兩個層面:一是程序?qū)用嫔系臄≡V風險���;二是實體層面上的法益受損風險�����。所謂程序?qū)用嫔系臄≡V風險,是指當承擔證明責任的一方當事人不能說服法官其所主張的事實為真時�,將要承擔敗訴的風險責任。實體層面上的法益受損風險�����,是指承擔證明責任的一方當事人承擔的實體法益受損的風險����,也就是刑法學者所說的“風險分擔”或者“法益衡量”在證明責任上的體現(xiàn)和落實�。一般情況下�,除原被告雙方惡意串通,以“虛假訴訟形式”損害第三方利益外�,民事訴訟中的法益受損風險與敗訴風險幾乎總是一致的。也就是說���,在具體的民事訴訟中��,若原告敗訴���,則原告的法益同時受損;若被告敗訴����,則被告的法益同時受損。但在刑事訴訟中�����,敗訴風險與法益受損風險并不總是一致的��。

在刑事訴訟中����,敗訴風險無疑也在控辯雙方之間進行分配��,這與民事訴訟中在原被告雙方之間進行分配是完全相同的��。而在那些有被害人的刑事案件中����,敗訴風險的承擔者不僅包括公訴人和辯護人��,還包括被害人和被告人�����。公訴人和被害人屬于控方�����,辯護人和被告人屬于辯方����。一般來講��,若公訴人敗訴���,也是被害人敗訴�����;若辯護人敗訴�����,同時也意味著被告人敗訴��。反之���,若公訴人勝訴�,也是被害人勝訴���;若辯護人勝訴����,同時也意味著被告人勝訴���。換言之����,一方的敗訴即是另一方的勝訴�����,一方的勝訴也意味著另一方的敗訴。敗訴和勝訴的風險始終在控辯雙方之間進行分配�。但是,法益受損風險卻與敗訴風險大不一樣�。其一,法益受損風險只在當事人之間分配�,并不包括公訴人和辯護人。即����,無論控方和辯方哪方敗訴,公訴人和辯護人都不存在法益受損的問題�,法益受損的只可能是被害人或被告人。其二�����,法益受損風險并不總是在被害人和被告人之間進行分配��。即���,在被告人和被害人之間,一方的法益受損并不意味著對方法益得到保護���。反之����,一方的法益得到保護也不意味著對方法益受損。例如�����,若法院判決被告人有罪���,則被告人的法益受損����,但被告人并不一定是真正的犯罪分子�����,他可能只是在法律上被認定為犯罪的人���,此時由于真正的犯罪分子依然逍遙法外�,被害人的法益同樣受損�����。因此,判決一個無罪的被告人有罪���,被告人和被害人的法益都受到了損害��。反之����,若法院判決被告人無罪���,被告人的法益沒有受損���,但被害人法益也未必一定受損。因為被告人可能正是真正無罪的人�����,法院判決被告人無罪��,反而為將來懲治真正有罪的人留下了機會和余地���?���?梢?�,在一般刑事案件中�����,法益受損風險并不總在被告人和被害人之間非此即彼地進行分配�����。

但是��,在涉正當防衛(wèi)案件中���,法益受損風險的分配情形和機理卻與此不同�����。在司法實踐中��,幾乎所有提出正當防衛(wèi)辯護的被告人�,都不否認自己實施了給被害人造成死傷結(jié)果的行為��。很難想象主張自己正當防衛(wèi),卻同時又主張被害人的死傷結(jié)果非自己所造成���,或者自己并不在現(xiàn)場的無罪辯護情形的存在����。換言之�,在幾乎所有被告人提出正當防衛(wèi)辯護的涉正當防衛(wèi)案件中,被告人對自己實施造成被害人死傷結(jié)果的行為均不否認�,絕大多數(shù)情況下甚至是被告人自己報警或投案的??剞q雙方爭議的焦點并不是被告人是否對被害人實施了傷害或者殺人行為,而是被害人是否對被告人實施了先在的不法侵害行為����。而恰恰這一情節(jié),關(guān)鍵性地決定了被告人行為的性質(zhì)�����。若被害人的不法侵害事實存在����,則被告人的行為屬于正當防衛(wèi)(姑且不論過當與否);若被害人的不法侵害事實不存在�����,則被告人的行為不屬于正當防衛(wèi),而是構(gòu)成殺人罪或者傷害罪���。涉正當防衛(wèi)案件這種不同于一般殺人和傷害案件的特征,決定了此類案件中法益受損風險分配機理的不同特征�����。

在涉正當防衛(wèi)案件中�����,程序?qū)用娴臄≡V風險分配依然在控辯雙方之間進行��,這與一般刑事案件完全相同����。但實體層面的法益受損風險分配,卻始終在被告人和被害人之間進行���。他們二者之間法益受損風險的分配存在著涇渭分明����、非此即彼的關(guān)系。即��,要么被告人的法益受損�����,要么被害人的法益受損����,不存在如一般案件那樣要么雙方同時受損,要么雙方均未受損的情形����。在不法侵害事實真?zhèn)尾幻鞯那闆r下,設(shè)若不法侵害事實不存在���,如判決被告人有罪�,則被告人法益受損�,被害人法益得到保護;如判決被告人無罪�,則被告人法益沒有受損,被害人法益受損����。反之���,設(shè)若不法侵害事實存在,如判決被告人無罪�����,則被害人法益受損�����,被告人法益受到保護�����;如判決被告人有罪��,則被告人的法益受損�,被害人不僅法益未受損��,反而撈到了不應(yīng)得的利益��。這一點與民事訴訟是一致的�����。也正因如此,陳璇教授才指出�����,“法益保護是正當防衛(wèi)的本質(zhì)所固有的內(nèi)容���?����!?/span>

再則��,在不法侵害事實存在與否真?zhèn)尾幻鞯纳嬲敺佬l(wèi)案件中����,無論最終判決控辯雙方誰贏誰輸���,案件均在訴訟程序上即告終結(jié)(按照審判監(jiān)督程序再次啟動者除外)����。但在指控被告人事實不清�、證據(jù)不足的非涉正當防衛(wèi)案件中,情況并非如此��。此時,按照刑事訴訟法所規(guī)定的疑罪從無原則���,應(yīng)當判決被告人無罪���。但案件在訴訟程序上仍不能終結(jié)。因為對何人造成被害人死傷的事實仍需要偵查機關(guān)重啟偵查�����,查獲新的犯罪嫌疑人�����。

以上涉正當防衛(wèi)案件中法益受損風險分配的特殊性�,決定了此類案件中說服責任的設(shè)置應(yīng)當采取與普通案件不同的邏輯思路�。

其一,在普通殺人或者傷害案件中��,若遇案件事實真?zhèn)尾幻鞯那樾?���,須?cè)重考慮保護被告人的利益,以致有“與其認定一個清白的人有罪���,不如讓10個有罪的人逍遙法外”之說�。但在涉正當防衛(wèi)案件中,當出現(xiàn)不法侵害事實真?zhèn)尾幻鳡顩r時�,則應(yīng)當兼顧和平衡被告人和被害人雙方的利益。正如姜濤教授指出的那樣:“正當防衛(wèi)制度面臨的難點是如何平衡防衛(wèi)者與侵害者的利益保護��,若法律的天平過于傾向于某一方�����,自然會帶來另一方的利益保護缺失���?��!币虼耍嬲敺佬l(wèi)案件在不法侵害事實真?zhèn)尾幻鲿r��,既不能如“唯結(jié)果論”那樣�,只考慮保護被害人的利益而置被告人的利益于不顧,也不能只考慮保護被告人的利益而置被害人利益于不顧��。

其二�����,兼顧被告人和被害人雙方的法益,就要求證明標準的設(shè)定既不能過高�����,也不能過低����。周洪波教授認為,“訴訟證明不僅是一種事實證明活動�,而且是一種有法律價值取向的事實證明活動,需要對訴訟涉及的多種利益進行平衡���,因此���,訴訟證明標準不僅是一個認識論(有關(guān)事實的)意義上的經(jīng)驗實證知識和證據(jù)的問題,也是一個價值論意義上的利益平衡問題���。”這種利益平衡的需要在涉正當防衛(wèi)案件中尤為明顯���。在一般殺人或者傷害案件中��,事實真?zhèn)未嬉傻那闆r常常表現(xiàn)為不能確定被告人是不是實施犯罪行為的人���。此時���,案件事實就存在N種可能性,被告人實施犯罪行為的可能性僅僅是N分之一��。也就是說�����,被告人作案的可能性非常低�����。但在涉正當防衛(wèi)案件中�����,由于被告人殺死或者殺傷被害人的事實清楚無誤��,不能確定的僅僅是被害人是否對被告人實施了先在的不法侵害�����,而被害人對被告人是否實施不法侵害事實的可能性僅存在兩種可能性,那么被告人構(gòu)成犯罪的可能性就是二分之一����。在如此之高可能性的情況下,對控方排除不法侵害的證明標準就不能設(shè)置太高�����,否則就是對被害人的不公����。

其三,鑒于涉正當防衛(wèi)案件法益受損風險在被告人和被害人之間存在此消彼長的關(guān)系���,對涉正當防衛(wèi)中不法侵害事實真?zhèn)尾幻鲿r說服責任的設(shè)置�,應(yīng)當從證明標準角度入手加以解決�����?�?梢詮膬蓚€方向考慮:一是從控方方向考慮�;二是從辯方方向考慮�。周洪波教授將控辯雙方這種相對的責任稱為說服責任和動搖責任,他指出,“說服責任與動搖責任的結(jié)果責任的相對性在于����,一方的不利后果正是另一方的有利后果?����!薄皠訐u責任所應(yīng)達到的證明度���,按抽象的百分比數(shù)字來表達�,就是對方所要證實的事實的非真實可能性或相反事實的真實可能性要大于1減去法定事實認定標準的百分比數(shù)的余數(shù)��?!庇纱耍粢?guī)定控方排除不法侵害事實的說服責任為90%����,那么辯方承擔的說服責任就是大于10%;若控方承擔的說服責任是70%��,那么辯方承擔的說服責任就是大于30%�����;若控方承擔的說服責任是50%,那么辯方承擔的說服責任也是高于50%�。換成專業(yè)術(shù)語表示,若控方承擔排除合理懷疑的標準��,辯方就須承擔構(gòu)成合理懷疑的標準��;若控方承擔優(yōu)勢證據(jù)標準��,辯方也須承擔優(yōu)勢證據(jù)標準���。

綜上所述����,涉正當防衛(wèi)案件說服責任的核心問題����,本質(zhì)上并不是由誰來承擔的設(shè)置問題,而是證明標準高低的設(shè)計問題����。正如何海波教授指出的那樣:“舉證責任的分配在法律技術(shù)上可能轉(zhuǎn)變?yōu)樽C明標準的確定問題,后者常常構(gòu)成案件的關(guān)鍵問題����?����!?/span>

三、排除不法侵害事實的應(yīng)然標準:高度蓋然性標準

那么��,在涉正當防衛(wèi)案件中對于排除不法侵害事實的證明標準應(yīng)當如何設(shè)定呢���?本部分對這一問題進行論述�����。

(一)司法實務(wù)部門對于不法侵害證明標準把握之審視

前文選取七個案例����,對司法實踐中人民法院如何分配不法侵害事實的說服責任進行了分析�。我們再次把目光聚焦到這七個案例,審視人民法院對于認定不法侵害事實的證明標準是如何把握的�����。

我國《刑事訴訟法》第200條規(guī)定���,“案件事實清楚����,證據(jù)確實、充分�����,依據(jù)法律認定被告人有罪的����,應(yīng)當作出有罪判決”“證據(jù)不足,不能認定被告人有罪的�����,應(yīng)當作出證據(jù)不足����、指控的犯罪不能成立的無罪判決?�!睆那拔钠邆€案例來看����,被告人造成被害人或死或傷的事實都非常清楚明確,但被害人是否對被告人實施了不法侵害行為這一局部事實卻都是不清楚的,證據(jù)也是不足的���。如果嚴格按照《刑事訴訟法》所規(guī)定的證明標準��,這些案件均須判處被告人無罪�。在案例二和案例五中���,法院均沒有認定被告人的行為具有防衛(wèi)性質(zhì)。其中����,案例二在不法侵害事實上的證據(jù)不足,表現(xiàn)為被害人與被告人各執(zhí)一詞���,案例五則表現(xiàn)為僅僅有被告人一方的辯解�����。但這兩個案例均直接否定了被告人的辯解���,完全忽視被害人實施不法侵害的可能性,案例五甚至判處了被告人死刑�,體現(xiàn)了“唯結(jié)果論”的傾向。在案例一���、案例三�、案例四、案例六中�����,不法侵害事實證據(jù)不足的情形表現(xiàn)為�,要么被告人與被害人各執(zhí)一詞,如案例一和案例六���,要么表現(xiàn)為僅有被告人一方的辯解��,如案例三和案例四����。但法院卻均認定被告人的行為具有防衛(wèi)性質(zhì)��。其中���,案例一因造成被害人重傷���,案例三和案例四因造成被害人死亡的嚴重后果,又同時認定被告人的行為屬于防衛(wèi)過當。法院在這四個案例中����,為了認定不法侵害的存在,均援引了“存疑有利于被告人原則”�����。其中�����,案例一是依照存疑有利于被告人的原則“推定”不法侵害存在���。案例三和案例六中,則是依照“存疑有利于被告人原則”“認定”不法侵害存在��。在案例七中�����,二審法院更是推翻了一審法院防衛(wèi)過當?shù)呐袥Q���,認定雙方為互毆�,干脆放棄了證據(jù)要求和證明標準,對難以證明的事實不予置評�。正如該案判決書所述,“無法認定被害人存在非法侵入住宅的行為”“無法確定究竟是何方先動手毆打?qū)Ψ健?,故認定雙方為互毆。

從以上七個案例對于證明標準的把握可以看出��,除兩個案例外���,法院在對證據(jù)不足的不法侵害事實認定上����,盡量在被告人和被害人利益之間進行權(quán)衡�����。一方面以認定被告人的行為具有防衛(wèi)性質(zhì)來照顧被告人的利益�����;另一方面又以“過當”來兼顧被害人的利益�,防止出現(xiàn)在被告人和被害人之間明顯偏向一方的極端做法。應(yīng)該說��,法院的初衷有可取之處�。其所存在的問題是�,法院在兼顧雙方利益時的依據(jù)卻明顯不符合《刑事訴訟法》對于證明標準的規(guī)定����。但人民法院這種不得已之舉,雖然不符合《刑事訴訟法》的規(guī)定���,卻并非沒有合理性����。這正反映了吳洪淇研究員所指出的�����,“司法機關(guān)在司法實踐中固有的內(nèi)在需求在支撐著刑事證據(jù)法的緩慢成長���。”這也說明����,在排除不法侵害事實上的證明標準如果仍然遵循排除合理懷疑的高標準,是難以適應(yīng)實踐要求的��,因此亟待研究并重新設(shè)計���。

(二)排除不法侵害事實證明標準的觀點及其評價

目前學界對不法侵害事實的證明標準如何設(shè)定���,主要有以下兩種不同觀點�。

其一�����,雖然就不法侵害事實的證明標準提出了明確觀點�����,卻與其他非正當防衛(wèi)案件沒有任何差別���。在對涉正當防衛(wèi)案件說服責任的研究中���,有個別學者也敏銳地意識到其實質(zhì)就是證明標準的設(shè)定,并提出自己的看法��。如���,蘭榮杰教授從經(jīng)濟學的角度對證明標準的設(shè)定進行深入研究����,主張“在辯方擔責(附帶冤枉無辜者的錯判風險)和控方擔責(附帶放縱真兇的錯放風險)之間進行選擇,具體方法是比較雙方的預(yù)期錯案(事故)損失�,在冤枉無辜者和放縱真兇之間選擇成本較低者,從而在不得已出現(xiàn)錯案時也可保證損失最小化”����。為此建議:“將爭點形成的標準確定為合理懷疑,將證偽正當防衛(wèi)的標準確定為排除合理懷疑���?���!艨胤讲荒艹晒ψC偽���,則意味著合理懷疑尚未排除�����,應(yīng)依法作出疑罪從無的判決?!蓖跆烀窠淌谡J為,“辯護方只需要提出存在積極辯護事由的‘合理懷疑’���,即便沒有提供更深入的證據(jù)��,檢察機關(guān)都應(yīng)當進一步提供證據(jù)并應(yīng)用證據(jù)證明此種合理懷疑不存在����,否則法庭須作出存在積極辯護事由的認定?��!泵绹膩啔v克斯·斯坦教授也認為�����,“應(yīng)當要求控方以排除合理懷疑的程度反駁被告可能提出的任何正當性保護�����?����!比粚W者對于涉正當防衛(wèi)案件中不法侵害事實的證明標準都從控辯雙方的角度進行了設(shè)定�,從辯方看為“合理懷疑”�,從控方看為“排除合理懷疑”。這一標準與普通殺人或者傷害案件并無二致�����,表面看似乎符合某種“政治正確性”,也符合我國現(xiàn)行《刑事訴訟法》的規(guī)定�����,但卻難以滿足不法侵害事實證明上的特殊性需求�。用如此高的標準來確定不法侵害事實的存在,將會對控方指控犯罪帶來難以逾越的障礙��,給被害人法益保障造成不公����。用研究證明機理的學者的話說,就是“依照‘疑罪從無’原則對被告人宣告無罪的做法符合證據(jù)立法�����,卻可能反映了證明機理上存在的缺陷”��。

其二��,雖然就不法侵害事實證明責任的承擔及證明標準提出了不同于普通案件的明確觀點�����,但卻缺乏必要論證�����。如房保國教授認為�����,“控訴方對被告人積極抗辯的反駁證明要達到充分的程度��。當被告人證明其抗辯主張成立的可能性大于不成立的可能性時���,證明責任就轉(zhuǎn)移到控訴方��,控訴方對積極抗辯的反駁���,也必須按照同樣的標準進行積極抗辯。也就是說���,控訴方對抗辯主張的反駁同樣不需要達到確信無疑���,只要達到充分或者說優(yōu)勢證據(jù)的程度即可?���?卦V方一方面要提供證據(jù)�����,另一方面要說服審判人員相信其舉證達到充分的程度�?���!狈勘淌谥鲝埖臉藴薀o疑較之前面幾位教授的標準要低一些,也更合理些����,只是沒有對降低標準的理由進行充分論證,因此難以回應(yīng)司法實踐的要求�����。

(三)高度蓋然性標準的適用理由

我國長期存在的“唯結(jié)果論”傾向�,其實是放棄對真?zhèn)尾幻鲿r不法侵害事實的考量,相當于對排除不法侵害事實設(shè)置了一個極低的證明標準���,以致在任何不法侵害事實不清的情況下�,都可以排除其存在���。其對被告人所造成的不公顯而易見����,但是��,要求以“排除合理懷疑”高度的證明標準�����,來排除不法侵害事實存在的觀點和做法�����,同樣需要商榷��。

首先�,對排除不法侵害事實的存在不宜設(shè)置過低的證明標準。這是因為�,涉正當防衛(wèi)案件中的被害人有相當比例并非真正的被害人,有的甚至就是犯罪人���。從訴訟法的角度看�����,一般案件中被害人的身份相對來說比較清楚����,在訴訟中也固定不變。即使被告人的行為最終因證據(jù)不足被宣告無罪����,被害人的身份也不會改變。但涉正當防衛(wèi)案件中被害人的身份卻是相對的�,可變的。換句話說��,只有在被告人的犯罪事實查實之后�����,被害人才是真正意義上的被害人�;而如果被告人的行為最終被確定為正當防衛(wèi),則被害人的身份就不再是被害人���,而是不法行為侵害人����,甚至是犯罪嫌疑人��,并須對其犯罪行為追究刑事責任(實踐中多另案處理)。從犯罪學的角度看����,有相當比例的暴力犯罪的被害人具有犯罪人的人格特征。被害人學理論中的等價團體理論認為�,加害者與被害人具有相同的特征,犯罪被害人有相當多的犯罪或偏差行為�����。實證研究發(fā)現(xiàn)�����,暴力犯罪被害人也易成為犯罪者���。因此,犯罪者與被害人應(yīng)當是同一個團體���,兩者或有相似的生活形態(tài)或人格特征��。按照犯罪學的研究����,在被害人與犯罪人的互動模式中,有一種“被害人推動模式”�����。在這種模式中���,“被害人對犯罪人的攻擊行為或挑釁行為在先�,并因此引發(fā)了犯罪人的犯罪動機并促成了針對其犯罪行為的實施�����。這種被害人屬于有嚴重過錯的被害人�。統(tǒng)計表明,在侵害人身權(quán)利的命案中��,50%左右的案件中被告人及其辯護人提出被害人存在過錯����。全國法院一審、二審案件中因為被害人有過錯��,導(dǎo)致被告人義憤或者激情暴力犯罪而對被告人適用死刑緩期的比例則高達40.07%�。”這種被害人屬于“完全有責的被害人���,即被害人實際上是最初的加害人����。被害人實施了違法犯罪,而促使了該違法犯罪行為的被害人實施反擊行為”����。在這類被害人完全有責的案件中,就包括被害人首先對被告人實施不法侵害���,被告人反擊過當構(gòu)成犯罪的案件。如果對于排除不法侵害事實堅持極低的標準�,相當于對認定不法侵害事實的存在設(shè)置極高的標準。這就導(dǎo)致實踐中凡不能證實不法侵害事實明確存在的�,都一律以不存在來處理,這就是泛濫于實踐的“唯結(jié)果論”傾向����,對被告人是極大的不公。

其次�����,對排除不法侵害事實的存在也不宜設(shè)置過高的證明標準���。因為��,除非在大庭廣眾之下��,或者有視頻監(jiān)控的情況下���,否則要確定不法侵害事實的存在非常困難��。這就會造成在犯罪行為與正當防衛(wèi)行為之間“假作真時真亦假”的尷尬局面���。在否定長期泛濫的“唯結(jié)果論”的錯誤傾向后,若對排除不法侵害事實也堅持排除合理懷疑的最高證明標準�����,無疑會陷入另一同樣錯誤的窘境���,給一些心存不善的犯罪分子利用正當防衛(wèi)制度(如實施防衛(wèi)挑撥)����,以正當防衛(wèi)之名行殺人傷人之實提供可能的機會和方便�����,造成惡人“冒認正當,良善徒死溝壑”的極不公正后果�����。正如里拉·勞丹指出的那樣��,錯判無罪“傳達給潛在罪犯的信息是���,他們也能夠犯罪而不受追訴���。如果錯判無罪經(jīng)常發(fā)生,犯罪率想必會上升��。這些代價絕不是微不足道的���。”因此����,給排除不法侵害事實設(shè)置如此之高的證明標準,必然會放縱相當數(shù)量的看似防衛(wèi)人實則犯罪分子的人�。陳璇教授指出,“作為鋒芒最為強勁的一種賦權(quán)事由��,正當防衛(wèi)猶如一把雙刃劍,它在授予防衛(wèi)人以有效保護法益之利器的同時����,也構(gòu)成了對被防衛(wèi)者一方利益的重大損害。因此�,我們在確定正當防衛(wèi)的前提要件時,不能一味只想如何使防衛(wèi)人的行動更為有效和便利��,從而置被防衛(wèi)者的利益于不顧��?����!标愯淌诖颂幩f的平衡防衛(wèi)人與被防衛(wèi)人二者之間的利益是從實體法的角度來講的����,這一利益平衡的方針同樣應(yīng)貫徹于證明的過程中。在認定不法侵害事實存在與否的證明標準上����,同樣需要兼顧被告人與被害人雙方的利益,防止造成對一方的明顯不公��。一些國家,如“在英國及美國����,立法者和法官按照慣例都會要求刑事被告人以優(yōu)勢證據(jù)證明‘積極抗辯’,包括精神錯亂���、減輕責任�����、挑釁�����、自衛(wèi)�����,以及任何對某個法定罪行的‘例外�、豁免�、限制��,寬恕理由或者限定條件�。’這些規(guī)則和裁定從其潛在動機來看,主要是實用性的���,而非原則性的”����。這種做法正體現(xiàn)了對被告人和被害人利益的兼顧�����,無疑是更可取的�����。

另外���,對控方排除不法侵害堅持不合理的最高證明標準�����,也是司法實踐中人民法院判決自相矛盾的根源所在����。正因為“存疑有利于被告人原則”在涉正當防衛(wèi)案件中對被害人所必然造成的不公��,使法院也意識到了在被告人和被害人之間所造成的平衡感的失衡,致使法院幾乎在肯定不法侵害事實存在�,認定被告人的行為屬于正當防衛(wèi)的同時,又認定被告人的防衛(wèi)行為超出了必要限度�,認定為防衛(wèi)過當,以彌補給被害人造成的不公�����。而有些防衛(wèi)過當?shù)恼J定本屬于無過當防衛(wèi)的情形�,這種做法未免失之牽強。

綜上所述����,對排除不法侵害事實的證明標準不宜設(shè)置過低,也不宜設(shè)置過高����。那么,如何設(shè)置一個較為合理的標準呢���?筆者以為���,最低不能低于優(yōu)勢證據(jù)標準,因為優(yōu)勢證據(jù)標準是民事案件的證明標準��,若實行優(yōu)勢證據(jù)標準�����,就會混淆涉正當防衛(wèi)案件在刑事責任和民事責任上的區(qū)別��。但最高也不能高到排除合理懷疑的高度�����。為此可以在排除合理懷疑和優(yōu)勢證據(jù)標準區(qū)間之內(nèi)�,設(shè)置一個標準:高度蓋然性標準。高度蓋然性標準相當于美國證據(jù)法上“清晰且令人信服的證據(jù)”標準����,是一種介于“排除合理懷疑”的標準與“優(yōu)勢證據(jù)”標準之間的證明標準,其標準弱于前者����,強于后者。用學者話就是�,“‘清晰且令人信服’的另一種表述是‘高度可能性’?���!薄啊逦伊钊诵欧摹C據(jù)是準確��、明確�����、不存在混淆的證據(jù)�,其證明力能夠?qū)幾h事項形成穩(wěn)固的��、毫不猶豫的信念或者確信�����?�!薄啊宄伊钊诵欧淖C據(jù)’比‘優(yōu)勢證據(jù)’設(shè)定的標準更高����,要求陪審團‘能夠被證據(jù)說服,認為其主張為真具有高度的可能性’���?���!比绻f排除合理懷疑標準相當于95%的概率��,優(yōu)勢證據(jù)標準相當于51%的話,高度蓋然性標準就大概相當于70%—80%的概率����。如此設(shè)定���,既避免了標準過高對被害人的不公����,也避免標準過低對被告人的不公��。在防衛(wèi)人造成被害人或死或傷的事實已臻明的情況下�,若出現(xiàn)不法侵害事實真?zhèn)尾幻鞯臓顟B(tài),法官需要在不法侵害事實存在與否的證據(jù)之間進行綜合權(quán)衡��。如果證明不法侵害事實存在的證據(jù)分量明顯重于證明其不存在的證據(jù)分量�,則判處被告人的防衛(wèi)性質(zhì)成立;反之�,證明不法侵害事實不存在的證據(jù)明顯重于證明其存在的證據(jù)時,則判處被告人的行為不屬于正當防衛(wèi)�。

應(yīng)當承認,降低控方排除不法侵害事實的證明標準����,雖然有利于平衡被告人和被害人雙方的利益���,但也在一定程度上增加了被告人被錯誤定罪的風險。如何將這一風險降到最低��?一方面����,任何司法體系都不可能將一種利益置于至高無上地位,而置別的利益于不顧��。正如美國證據(jù)認識論學家拉里·勞丹所說���,如果“把避免錯誤定罪置于至高無上的地位�,那么對一起刑事審判的進行而言��,唯一可以接受的規(guī)則將會是‘宣告每一個被告人無罪’����。沒有任何其他規(guī)則能夠如此有效地避免錯誤定罪”。這顯然是不可能的�����,也是對被害人的不公�����。因此適當降低排除不法侵害事實證明標準,是兼顧被害人利益所必須的設(shè)置��,也是這一選擇必然承受的代價�����。另一方面�����,為再次平衡這種可能冤判的風險�����,將冤判的損失降至最小�,以達到裁判的可接受性���,在降低控方排除不法侵害事實證明標準的同時���,可以適當減輕此種標準下被告人的刑罰。這一立法策略�,在我國《刑法》的現(xiàn)有規(guī)定中已有先例可循����。

在我國《刑法》罪名的設(shè)置中����,巨額財產(chǎn)來源不明罪最初是作為懲治貪污賄賂罪的補充規(guī)定出現(xiàn)的。實際上�,正如其罪名所反映的那樣,巨額財產(chǎn)來源不明罪是貪污罪和受賄罪在難以查明其財產(chǎn)來源的存疑狀態(tài)下的一種策略選擇���。此前���,在司法實踐中要證明一個人的行為構(gòu)成貪污罪或者受賄罪,需要達到很高的標準和要求���。因而多數(shù)情況下要證明查獲的財產(chǎn)和錢款都屬于貪污或者受賄����,是很不容易的����。但根據(jù)生活經(jīng)驗,僅憑被告人的合法收入根本不可能擁有如此巨額數(shù)量的財產(chǎn),所以《刑法》在該罪名的設(shè)置中����,“推定”該財產(chǎn)的非法屬性。同時�����,又對該罪名設(shè)置了較低的刑罰����。我國《刑法》第383條對貪污罪設(shè)置了四個量刑檔次:“數(shù)額較大”的,最高刑為三年有期徒刑��;“數(shù)額巨大”的�����,最高刑為十年有期徒刑�����;“數(shù)額特別巨大”的��,最高刑為無期徒刑��;“數(shù)額特別巨大��,并使國家和人民利益遭受特別重大損失”的����,最高刑為死刑。另根據(jù)《刑法》第386條的規(guī)定����,“對犯受賄罪的,根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)��,依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰”���?���?梢?,刑法對于貪污罪和受賄罪的處罰是很嚴厲的。但是�,根據(jù)《刑法》第395條的規(guī)定,對巨額財產(chǎn)來源不明罪的處罰僅僅規(guī)定了兩個檔次:(財產(chǎn)�����、支出明顯超過合法收入)“差額巨大”的,最高刑為五年有期徒刑���;“差額特別巨大”的�����,最高刑為十年有期徒刑��。明顯比貪污罪和受賄罪的處罰要輕得多��。巨額財產(chǎn)來源不明罪的設(shè)置����,體現(xiàn)了在巨額財產(chǎn)明確但來源渠道不明情況下���,在被告人與國家利益之間分配法益受損風險的一種策略選擇�。這一立法技術(shù)為我們在涉正當防衛(wèi)中當防衛(wèi)事實及其損害后果清楚���,不法侵害這一局部事實不明情況下如何處理案件,提供了可資借鑒的思路���。在降低排除不法侵害事實證明標準的同時���,可以適當判處此類正當防衛(wèi)案件被告人較輕的刑罰���,以平衡被告人和被害人的利益。這是處理涉正當防衛(wèi)不法侵害事實真?zhèn)尾幻鳡顟B(tài)下的一條比較現(xiàn)實合理的選擇���,也是無奈的選擇����。