作者簡介:李翔��,男����,江蘇泗洪人,華東政法大學(xué)刑事法學(xué)院����、國家安全研究院教授,博士生導(dǎo)師�,法學(xué)博士,研究方向:刑法學(xué)����;

周家琳,女����,廣東茂名人,華東政法大學(xué)刑事法學(xué)院博士研究生���,研究方向:刑法學(xué)���。

摘要:化解輕罪擴(kuò)張的伴生風(fēng)險應(yīng)當(dāng)激活定罪免刑制度的適用。定罪免刑的基本含義為“犯罪的成立范圍與處罰范圍相分離”���,而這一分離效果的理論根基是“行為規(guī)范與裁判規(guī)范的分離”�����。規(guī)范分離屬于“聲音隔離”的一種�����,部分阻隔裁判規(guī)范向國民的公開�����,使行為規(guī)范的規(guī)制效果最大化���。這一處理的正當(dāng)性基礎(chǔ)在于,裁判規(guī)范的阻隔實際上給予規(guī)范適用對象更寬厚的優(yōu)待��,并不違反罪刑法定原則���。同時�����,定罪免刑相較于實罪實刑��、免罪免刑�����、緩刑或者其他針對輕罪的寬緩化措施�,能夠在盡量節(jié)省司法資源的前提下,起到對行為人最大的規(guī)訓(xùn)作用以及針對真實和潛在被害人的補(bǔ)償效果��。定罪免刑的開啟依賴于裁判規(guī)范的補(bǔ)足�����,補(bǔ)足的內(nèi)容是關(guān)于抽象危險犯之危險現(xiàn)實化的內(nèi)容以及影響對行為人進(jìn)行特殊預(yù)防的因素�。對輕罪行為人定罪免刑后可能涉及到行政責(zé)任的承擔(dān),應(yīng)構(gòu)建起專屬輕罪的行刑反向銜接制度�����。

關(guān)鍵詞:輕罪案件����;定罪免刑;規(guī)范分離�;行刑反向銜接;抽象危險犯

一����、如何化解輕罪擴(kuò)張的伴生風(fēng)險

習(xí)近平總書記在黨的二十大報告中全面系統(tǒng)深入地闡述了中國式現(xiàn)代化的科學(xué)內(nèi)涵���。以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興,是新時代黨的中心任務(wù)�����,也是全面建成社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的必由之路�����。推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的一個重要方面就是推進(jìn)中國式社會治理和犯罪治理的現(xiàn)代化�。要實現(xiàn)犯罪治理體系與犯罪治理模式的現(xiàn)代化變革�����,首先要從輕微罪的治理入手��。最重要的原因在于�����,近年來的犯罪數(shù)量處于上升趨勢�����,其中的“輕微罪”數(shù)量增長迅速。社會犯罪數(shù)量的總體增長���,輕罪化的犯罪結(jié)構(gòu)變化是對犯罪治理體系治理資源��、治理能力的重大考驗�。

反對增設(shè)輕罪的學(xué)者往往認(rèn)為����,輕罪的增設(shè)可能存在諸多伴生風(fēng)險:第一,從刑法基本原理的角度看���,輕罪增設(shè)與刑法的謙抑本性和法秩序定位不符���。消極刑法觀的支持者往往同時強(qiáng)調(diào)刑法的謙抑性和保障法本質(zhì),認(rèn)為刑法作為治理社會的最后一道防線�,不應(yīng)該過多或過早介入違法行為的治理進(jìn)程。在民法或行政法等前置部門法能夠有效遏制社會的失范行為時����,刑法應(yīng)當(dāng)抑制自身的擴(kuò)張趨勢。第二����,從刑事司法實踐的角度看���,輕罪增設(shè)加劇司法資源的緊張程度。如危險駕駛罪作為典型的抽象危險犯型的輕罪�����,已經(jīng)因案件量居高不下連續(xù)多年躍升成為“第一大犯罪”��。而相當(dāng)一部分學(xué)者認(rèn)為�,從一般違法行為升格而來的輕罪不應(yīng)當(dāng)成為我國刑法的打擊重點(diǎn),國家沒有必要把大量寶貴司法資源耗費(fèi)在法定最高刑只有三年有期徒刑的輕罪甚至是微罪上���。第三,從刑罰論的角度看���,犯罪附隨后果的廣泛存在導(dǎo)致出現(xiàn)“輕罪不輕”的現(xiàn)象�����。

總的來看�,上述所提輕罪增設(shè)所帶來的負(fù)面影響�,都隱含著一個共同的前提要件——輕罪與重罪的處理方式等同���,犯罪一旦成立就必須存在相應(yīng)的刑事判決帶來的刑罰后果。換言之���,犯罪的成立范圍和處罰范圍是完全重合的���。

而增設(shè)輕罪的支持者為了回應(yīng)上述質(zhì)疑,往往主張輕罪應(yīng)當(dāng)與重罪有不同的治理方式�,其中最首要的即是犯罪成立范圍和處罰范圍的分離。“刑法規(guī)定的行為規(guī)范特征越來越明顯的當(dāng)今����,與其進(jìn)行沒有實質(zhì)意義的批判,倒不如退而求其次��,利用行為規(guī)范與裁判規(guī)范之間存在一定程度分離的客觀事實�����,充分發(fā)揮刑法條文的裁判規(guī)范之效��,在法律適用階段將作為行為規(guī)范的刑法條文中所可能存在的過度干涉公民自由的危險予以排除或者修正”�����。犯罪的成立范圍和處罰范圍相分離,體現(xiàn)在刑事實體法上�,即為《刑法》第37條所指向的定罪免刑制度。換言之���,依此種觀點(diǎn)�,定罪免刑制度能夠成為化解輕罪擴(kuò)張風(fēng)險的最佳選項�����。

本文即將探討的是����,在“有罪必罰”的傳統(tǒng)觀念之下,定罪免刑制度如何具備正當(dāng)性�����?在確定法理基礎(chǔ)之后�,定罪免刑制度相對于其他針對輕罪的輕緩化措施有何優(yōu)勢��?輕罪的定罪免刑程序應(yīng)當(dāng)如何開啟����?在開啟之后�����,輕罪的行刑反向銜接機(jī)制應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建���?此為本文的主要研究問題。

二��、定罪免刑制度的理論基礎(chǔ)

“違法必究”與“有罪必罰”作為一種傳統(tǒng)理念深入人心�����。然而���,定罪免刑制度的存在和適用似乎直白地向國民宣告——并不是所有的犯罪都需要承擔(dān)刑罰��。如此一來��,就有必要就兩種性質(zhì)的問題進(jìn)行更為詳細(xì)的說明:一是定罪免刑制度的正當(dāng)性何在��?為什么實施犯罪行為的行為人可以不用遭受來自刑罰的惡害����?如果認(rèn)為他不需要遭受來自刑罰的惡害�,那為什么可以將這種行為規(guī)定為犯罪�?二是定罪免刑制度的優(yōu)越性何在�?在解決正當(dāng)性問題之后,我們可以看到同樣具備正當(dāng)性且適用效果與定罪免刑十分相似的其他制度�����。那么與這些制度相比�,定罪免刑制度是否有其獨(dú)特的優(yōu)越性?本部分即將回答上述兩種不同性質(zhì)的問題���。

(一)定罪免刑制度的正當(dāng)性

1.行為規(guī)范與裁判規(guī)范的分離

定罪免刑的基本含義為“犯罪的成立范圍與處罰范圍相分離”���,而這一分離效果的理論根基是“行為規(guī)范與裁判規(guī)范的分離”。在這一語境之下��,“定罪”與“量刑”本為兩個不同的環(huán)節(jié)���。

以面向?qū)ο蟮牟煌鳛閰^(qū)分標(biāo)準(zhǔn)�,刑法規(guī)范可以被區(qū)分為行為規(guī)范與裁判規(guī)范�。行為規(guī)范的面向群體為普通國民,主要目標(biāo)是為國民提供簡潔明晰的行為指南����;裁判規(guī)范的約束對象為司法者,功能是提供詳盡的裁判規(guī)則以限制司法者的自由裁量權(quán)��。鑒于面向?qū)ο蟮牟煌?�,行為?guī)范和裁判規(guī)范的性質(zhì)也大相徑庭:第一���,行為規(guī)范具備普適性�,適用于一般人����;裁判規(guī)范具備特定性,需要考慮適用個體的特殊狀況�。第二,行為規(guī)范要求使用者進(jìn)行事前判斷��;裁判規(guī)范要求使用者進(jìn)行事后判斷���,以盡可能考慮行為人的應(yīng)受責(zé)備性�。第三����,行為規(guī)范應(yīng)當(dāng)盡可能簡明易懂,使用一般化的語言;裁判規(guī)范的使用者為受過專業(yè)教育的法律行業(yè)工作者�,可使用相對更專業(yè)化和規(guī)范化的語言。

理論上講���,由于行為規(guī)范和裁判規(guī)范目標(biāo)功能����、適用對象以及規(guī)范內(nèi)容的不同���,最為理想化的情形應(yīng)當(dāng)是設(shè)立兩部刑法典——一部專門用于容納行為規(guī)范����,另一部專門用于容納裁判規(guī)范�。但縱觀各立法例并無此先例,根本原因是立法成本過高��。所以���,當(dāng)下理論界所討論的行為規(guī)范和裁判規(guī)范的分離�����,往往指的是在同一部刑法典中進(jìn)行考察����。

當(dāng)下我國的輕罪罪名絕大多數(shù)為抽象危險犯,抽象危險犯的行為規(guī)范的主要內(nèi)容是行為不法�,而結(jié)果不法的部分(即我們通常所理解的“影響危險現(xiàn)實化”的要素)則規(guī)定在裁判規(guī)范的部分中�����。從抽象危險犯的行為規(guī)范上看�,其具備定罪的必要性。與實害犯相比�����,其是從一種概率論的角度����,將具有高度危險性的行為凝練總結(jié)為書面表述,能夠直截了當(dāng)?shù)馗嬷袨槿讼嚓P(guān)領(lǐng)域的禁忌行為����。實施這種禁忌的行為人,之所以沒有造成相關(guān)的實害結(jié)果���,風(fēng)險之所以沒有現(xiàn)實化����,完全是因為偶然因素的作用。換言之����,如果類似的行為再次被實施,實害結(jié)果出現(xiàn)的概率依舊非常高�����。這種“不確定性”給國民對于自己的權(quán)益能否得到合理的保護(hù)��、能否穩(wěn)定地規(guī)劃自己的日常生活帶來了困擾�,因此,國家必須將此類行為規(guī)定為犯罪���,以彰顯其嚴(yán)重的社會危害性����,保護(hù)國民的安全感進(jìn)而保護(hù)其規(guī)劃行動的自由�����。這是抽象危險犯的法條具有濃厚的行為規(guī)范色彩的原因����。但是�,從裁判規(guī)范的角度看�,抽象危險行為畢竟沒有造成實害,且實施輕罪行為的行為人主觀惡性和人身危險性都相對較小�,所以在彰顯行為本身的禁忌屬性的同時,為了能夠和實害犯相區(qū)分����,可以采取免除刑罰處罰的手段�����。同時���,沒有造成實害的“偶然因素”是多種多樣�����、難以預(yù)測且難以復(fù)制的�����,但是上述因素都有必要成為裁判規(guī)范的內(nèi)容以約束法官的自由裁量權(quán)�,因此在相關(guān)的司法解釋中可以作出更為細(xì)致的規(guī)定。輕罪案件之所以能夠引起爭議�,恰恰是因為對“偶然因素”的忽視,如部分學(xué)者所言�����,抽象危險犯中裁判規(guī)范存在缺失�。輕罪采取了抽象危險犯的立法方式,因此輕罪中存在行為規(guī)范與裁判規(guī)范相分離的現(xiàn)象�����,正是因為裁判規(guī)范的內(nèi)容缺失�。這種缺失既有它本身的益處——使行為規(guī)范的規(guī)訓(xùn)功能最大化,但當(dāng)案件進(jìn)入司法程序時��,必須對裁判規(guī)范的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)足以便對規(guī)范進(jìn)行適用�。

2.規(guī)范分離屬于“聲音隔離”的一種

在確定了需要行為規(guī)范與裁判規(guī)范的分離來解釋輕罪的成立和處罰范圍分離之后,還需要進(jìn)一步解釋的一個問題是��,如何實現(xiàn)行為規(guī)范與裁判規(guī)范的分離��?換言之��,既然裁判規(guī)范認(rèn)定某種行為不構(gòu)成犯罪�����,且行為人也可以得知裁判規(guī)范的內(nèi)容,那么如何能夠繞開裁判規(guī)范�����、單獨(dú)討論行為規(guī)范給行為人帶來的指引功能�����?行為人完全有可能直接依照裁判規(guī)范的指示行動��,進(jìn)而行為規(guī)范與裁判規(guī)范合二為一���。

然而���,本文認(rèn)為�,行為規(guī)范與裁判規(guī)范的分離并非不可能,只是需要重新對“分離”進(jìn)行解讀�。行為規(guī)范和裁判規(guī)范的區(qū)分起源于邊沁,而基于二者的區(qū)分提出“聲音隔離”模型的是Meir Dan-Cohen�。他在1984年所作的論文中指出,聲音隔離模型是指這樣一種思想實驗:想象一個由兩類人組成的宇宙——普通民眾和官員�����。普通民眾從事各種行為,而官員則對普通民眾作出決策�����。再想象一下����,這兩類人分別居住在一個不同的、聲音密封的房間里?,F(xiàn)在把法律看作針對這兩個群體的一系列規(guī)范性信息。在這樣的宇宙中��,法律必然包含兩組信息���。一套是針對普通民眾的行為準(zhǔn)則���,即行為規(guī)范。另一套信息是針對官員的��,為他們的決策提供指導(dǎo)�����,即裁判規(guī)范。如果能在現(xiàn)實世界中成功“復(fù)現(xiàn)”這一聲音隔離模型�����,那么對于法律運(yùn)行來說至少能夠帶來兩方面好處:一方面���,有利于防止法官因過多考慮政策利益或社會價值而忽視了個案正義�。因為裁判規(guī)范并不會泄露至普通民眾的耳朵之中而使個案的判決起到指引普通民眾的作用����,法官可以專注于考慮個案的特殊性并實現(xiàn)個案正義。另一方面���,可以降低普通民眾利用提前了解的裁判規(guī)范來規(guī)避法律本該賦予的處罰或否定評價的風(fēng)險����。在隔離模型當(dāng)中���,行為規(guī)范較裁判規(guī)范對普通民眾提出更高的要求,裁判規(guī)范較行為規(guī)范考慮更多可以給予行為人寬恕的要素���,因此����,行為規(guī)范更為嚴(yán)格。當(dāng)行為人無從得知有何寬恕理由可以適用在自己身上時�,實際上等同于要求其按照最基本的道德準(zhǔn)則來行事。

聲音隔離模型一經(jīng)提出即引起巨大爭議���。批評主要集中在兩方面:第一��,技術(shù)上的不可能����。在現(xiàn)實生活中不可能將普通民眾與法官區(qū)分開來�����,也不可能阻止普通民眾得知裁判規(guī)范的內(nèi)容�����。第二���,理念上的不正義�。法治(似乎)要求法律必須具備公開性和明確性,提倡聲音隔離實際上是在鼓吹法律可以具備欺騙性和模糊性����。但本文認(rèn)為,上述批評和質(zhì)疑并不妥切���,不能成為反對利用聲音隔離模型改造輕罪治理方案的理由��。

技術(shù)上講�����,聲音隔離模型僅為一種思想實驗�����,思想實驗的典型特征即無法在現(xiàn)實世界中完全復(fù)現(xiàn)�����,但是思想實驗帶來的理念和精神可以為現(xiàn)實世界難題的解決提供新的視角��。我們雖然無法在現(xiàn)實生活中讓普通民眾和法律適用者處在兩個完全區(qū)隔且真空的區(qū)域當(dāng)中,但是這個模型讓我們觀測到的是�����,由于法律語言的模糊性以及考慮角度的不同,普通民眾和法律適用者似乎永遠(yuǎn)無法完全身處同一空間�����。“由于我們無法做到聲音的‘全部泄露’���,一般公民和法官之間要消除‘聲音隔離’�����,達(dá)到規(guī)范內(nèi)容的一致�����,這并不具有現(xiàn)實依據(jù)”�����。比如����,“情節(jié)較輕”“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)惡劣”等需要法律專業(yè)者進(jìn)行規(guī)范詮釋的“罪量”要素�����,顯然無法要求普通民眾對其進(jìn)行精確的解讀。又比如說���,普通民眾僅需要從規(guī)范中獲取采取下一步行動的信息��,但是法官在適用法律規(guī)范時不得不同時考慮普遍正義和個案正義——法官需要一邊使用“事前分析法”�����,確定本案判決對后續(xù)類似案件能夠起到正確的引領(lǐng)作用���;另一邊需要使用“事后分析法”,著眼于如何更妥善地處理既成問題����,依賴于案件的基礎(chǔ)事實,追求個案的正義�����。在事前分析法中�,行為規(guī)范發(fā)揮了較大的作用;而在事后分析法中�����,裁判規(guī)范才能讓法官全面考慮案件的各種因素�����。尤其是在極端的���、難以被后續(xù)模仿的案件中(如偶然防衛(wèi)�、涉及生命法益的緊急避險等情形)��,法官同時考慮普遍正義和個案正義�����、行為規(guī)范與裁判規(guī)范相分離的可能性更大�����。“聲音無法全部泄露=聲音的部分隔離”��,此為其一�����。

而從理念上講,法治的基本精神并不要求裁判規(guī)范面向國民“全部泄露”�。反對行為規(guī)范和裁判規(guī)范分離的學(xué)者認(rèn)為,不是犯罪的行為“對一般公民宣稱�����,這種行為構(gòu)成行賄罪�����。這既具有欺騙性��,也具有恐嚇性�����,侵犯了公民的尊嚴(yán)”“司法的公正性要求司法的公開性”“一般公民都有權(quán)獲知裁判結(jié)論與裁判規(guī)范的內(nèi)容”��。換句話說�����,之所以反對行為規(guī)范和裁判規(guī)范的分離�,主張裁判規(guī)范應(yīng)為普通民眾所悉知,是因為需要保障國民的尊嚴(yán)與行動自由�,此為法治的基本精神�����。然而�,依據(jù)本文的觀點(diǎn)��,利用甚至是創(chuàng)設(shè)“聲音隔離”都并不必然違反法治的基本精神����。法治(Rule of Law)意為依法而治�����,盡量在法律適用的過程中摒棄人為操作的肆意因素����,提供明確的法律規(guī)范以告知行為人可為之事項,使之不會因未知因素而遭受不利后果���。提倡行為規(guī)范與裁判規(guī)范的分離并未違背上述法治的內(nèi)涵�。第一�����,對行為規(guī)范的要求是明確且通俗易懂,能夠讓沒有受過法學(xué)教育的普通民眾也能直截了當(dāng)?shù)氐弥畏N行為被禁止��。第二�����,對裁判規(guī)范的要求是明確且專業(yè)化�����,能夠約束法律適用者自由裁量權(quán)的同時讓其能夠考慮個案的特殊因素����。第三,國民無法得知裁判規(guī)范的內(nèi)容并不會置其于不合理的危險境地�。如果一國法律中的行為規(guī)范沒有告知國民A行為是犯罪行為,國民實施了A行為之后卻因未知裁判規(guī)范而被施加懲罰���,那么這種情況確實違背法治內(nèi)涵����。但是�����,在本文所討論的輕罪治理的語境之中,行為規(guī)范較裁判規(guī)范更為嚴(yán)苛�,結(jié)局就是只存在“行為規(guī)范告知國民不得實施B行為,但國民實施了B行為之后卻未受到刑事制裁”�。這樣一來,國民的行動自由實際上并未受到不合理的限縮����。此為其二。

(二)定罪免刑制度的優(yōu)越性

從與輕罪相匹配的寬緩化的刑事處遇的角度看���,在所有非“實罪實刑”的制度中,處于兩個端點(diǎn)的是緩刑(雖然科處了刑罰但暫不執(zhí)行)與免予追訴(不對行為人的所為進(jìn)行偵查以完全查明事實)�����,而定罪免刑制度則處于二者中間�����。如此一來���,欲說明定罪免刑制度在治理輕罪中的優(yōu)越性�,就必須論證其相較類似制度的獨(dú)有價值。

1.定罪的獨(dú)立優(yōu)勢:恢復(fù)效果的追求

刑罰本身是一種國家針對公民的“惡”����,因此自刑罰誕生以來法學(xué)家一直在為其尋找正當(dāng)性依據(jù),并據(jù)此產(chǎn)生了“報應(yīng)刑論”和“預(yù)防刑論”�。前者將目光置于已然,注重對犯罪人的報應(yīng)和威懾��;后者將目光置于未然�,注重對(潛在)犯罪人的預(yù)防。犯罪屬已然結(jié)果���,即便對犯罪人施加刑罰也無法消除已經(jīng)存在的惡害結(jié)果��,正是因為如此��,“預(yù)防刑論”逐漸在這場論戰(zhàn)中取得優(yōu)勝地位�,“刑罰的目的是預(yù)防犯罪”的說法也逐漸深入人心���。但是��,如果主張單純的“預(yù)防刑論”��,可能導(dǎo)致兩個問題:一方面��,從被害人及其家屬甚至是國民的角度講��,如果對犯罪人施加的刑罰痛苦程度遠(yuǎn)低于犯罪行為對其造成的惡害(即報應(yīng)不足)���,即便這樣程度的刑罰可以阻止此犯罪人再次實施類似的行為����,依然無法起到平復(fù)悲憤���、安撫情緒的作用����。另一方面����,從犯罪人的角度講����,如果對犯罪人施加的刑罰痛苦程度遠(yuǎn)低于再次實施類似犯罪所需要的成本,即便這樣程度的刑罰可以告知其他國民類似行為具備禁忌性����,也無法阻止具備犯罪經(jīng)驗的犯罪人卷土重來。由此可見,單純的“預(yù)防刑論”(尤其是純粹的一般預(yù)防)可能并不如所宣稱的那般美好且有長期效果����。最佳方案應(yīng)當(dāng)是兼顧過去與將來,既注重恢復(fù)����,也注重預(yù)防;不談恢復(fù)���,談預(yù)防便是徒然�����。

接下來的問題是����,當(dāng)我們談?wù)摶謴?fù)時�,我們是在談?wù)撌裁矗课覀兿胍謴?fù)的究竟是什么�����?這實際上與本文的研究對象——行為規(guī)范與裁判規(guī)范之間的關(guān)系息息相關(guān)�。在哈特眼中���,行為規(guī)范屬于第一次規(guī)范,為人們的行為設(shè)立準(zhǔn)則��;裁判規(guī)范屬于第二次規(guī)范�����,在第一次規(guī)范被違反時發(fā)動��,對規(guī)范違反者施加制裁����,以“否定之否定”的方式恢復(fù)和彰顯第一次規(guī)范的效力。刑罰的必要性在于��,它對于保障法的某一特定狀態(tài)不受損害來說是必不可少的��,這種狀態(tài)就是法的效力和不可動搖性���。由此可見,恢復(fù)的對象����,從形式上看�,是行為規(guī)范�。但是,行為規(guī)范亦有其實際承載之物��。于是����,其實質(zhì)上恢復(fù)的,是行為規(guī)范所支撐和構(gòu)建的對象——社會關(guān)系��。也就是說�����,裁判規(guī)范的指向?qū)ο笫切袨橐?guī)范��,而行為規(guī)范的指向?qū)ο笫巧鐣P(guān)系���。國家發(fā)動刑事制裁是借由行為規(guī)范效力的恢復(fù)來恢復(fù)社會關(guān)系的原貌��。

在此即可得出關(guān)鍵性的結(jié)論:如果被犯罪行為所破壞的社會關(guān)系能夠借由其他手段得已恢復(fù)��,那么裁判規(guī)范的(全部)啟動則不是必須的����。相對于宣告犯罪成立,刑罰是一種法狀態(tài)的恢復(fù)以及法效力的確認(rèn)手段����,免予刑事處罰所表明的是,裁判上需要通過認(rèn)定犯罪對犯罪行為作出否定宣告���,同時單純的宣告已經(jīng)足夠?qū)崿F(xiàn)刑罰目的�����。也就是說�,犯罪的“應(yīng)受刑罰處罰性”與“免于刑事處罰的行為依舊是犯罪行為”二者間并不存在沖突���。“免于”二字正是表明本來應(yīng)然給予刑事處罰的行為�����,通過非刑罰處罰方法也可以達(dá)到原本的目的�,所以可以免去刑罰�����。而這恰巧是抽象危險犯型輕罪案件所具備的特質(zhì)——由于沒有對行為客體造成實害����,所以法規(guī)范的恢復(fù)只與“脫離法軌道的行為人是否回到了軌道上,其他人是否認(rèn)識到這樣的行為脫離了法軌道��,其他人是否認(rèn)識到不可以這種方式脫離法軌道”有關(guān)�����,而與實害犯中的通過報應(yīng)來實現(xiàn)“實害(給被害人造成的痛苦)與刑罰(給犯罪人造成的痛苦)一一對應(yīng)”的考量無關(guān)�����。

通過定罪����,告知行為人和國民何為禁忌行為,此即相對于不定罪的優(yōu)勢���。處于懲罰核心的“痛苦”不是痛苦的實際感覺���,而是痛苦、不愉快�、不便利的觀念。懲罰利用的不是肉體�,而是表象(representation)���。對被告人宣告有罪,宣告其出于自己意志自由的行為遭受否定評價���,也屬于給被告人造成痛苦的一種方式�。通過定罪后的非刑罰處罰措施��,補(bǔ)償受害人及其家屬�,修復(fù)受損的社會關(guān)系,此即刑罰無須投入的理由��。尤其是在抽象危險犯型的輕罪案件中�����,由于沒有造成實害結(jié)果���,刑罰投入的必要性進(jìn)一步減少�����。同時����,在輕罪案件中避免短期自由刑的適用,可以回避其本身具備的污染效應(yīng)����,此即免刑相對于實刑的優(yōu)勢�。

2.相較于緩刑的帕累托改進(jìn)

同樣是進(jìn)行有罪宣告但并不實際執(zhí)行刑事處罰,定罪免刑相較于緩刑可以實現(xiàn)刑事司法領(lǐng)域的帕累托改進(jìn)���。帕累托改進(jìn)(Pareto Improvement)原是來自經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論�����,意指在沒有人變得更壞的前提之下�����,至少有一人變得更好�����。隨著經(jīng)濟(jì)分析法學(xué)的發(fā)展���,帕累托改進(jìn)也可以運(yùn)用到刑事司法當(dāng)中。當(dāng)一個經(jīng)濟(jì)學(xué)家問某一法律規(guī)則是否有效率,他指的是法律規(guī)則是否實現(xiàn)了帕累托改進(jìn)����,而不是指財富的增加。刑罰的執(zhí)行不可避免地要使一部分人(被告人)受損����,而不是在沒有人受損的前提下使某些人受益。所以顯而易見的是�����,刑罰的執(zhí)行本身并不具有帕累托改進(jìn)的性質(zhì)����。

但存有疑問的是,如果是不執(zhí)行刑罰的處遇措施�,是否一律屬于帕累托改進(jìn)?如果是����,多種措施之間應(yīng)當(dāng)如何抉擇?首先需要明確的是���,在考慮刑事處遇時����,存在著三方利益主體——被告人、受害人���、社會��。在選擇相關(guān)制度時,除了應(yīng)當(dāng)考慮到多方主體利益最大化�����,還應(yīng)當(dāng)注意不應(yīng)遺漏任何一方利益主體��,即博弈論中所指的“局中人”����。如果遺漏了相關(guān)主體,就有可能在該項程序適用中讓被遺漏者“境況變壞”���,就達(dá)不到帕累托改進(jìn)����。對于被告人和國家而言��,兩種制度的適用效果差異不大。無論是社區(qū)矯正���,還是非刑罰處罰措施���,都有報應(yīng)色彩減少而教育矯正色彩增加的意味存在,也同時修復(fù)了被告人與社會之間的關(guān)系����。這種措施體現(xiàn)出來的寬容精神,對社會公眾認(rèn)同刑法規(guī)范���,確保刑法規(guī)范的有效性�,更為有益���。兩種制度真正存在差異的地方在于�,緩刑制度本身并未考慮被害人利益的修復(fù)���,而非刑罰處罰措施的重點(diǎn)與優(yōu)勢即在于此���。

3.相較于免罪免刑的優(yōu)勢

立法者增設(shè)輕罪,想要達(dá)到的表層效果至少有二:第一���,利用此類輕罪的行為規(guī)范面貌顯著突出的特色�,對社會公眾進(jìn)行更深層的行為規(guī)訓(xùn);第二�����,在達(dá)到規(guī)訓(xùn)效果的同時�,不過多耗費(fèi)司法資源,也不使刑罰負(fù)面后果影響多數(shù)人�。正是因為這兩點(diǎn)追求,本文認(rèn)為輕罪治理的最優(yōu)解是定罪免刑����。

然而��,有反對觀點(diǎn)提出�����,“單一的定罪宣告是符號性的�,它雖然直言不諱地宣告了行為人的身份,但無助于警告行為人再犯會招致何種法律后果���,因此對實現(xiàn)報應(yīng)的意義不大�����,反而會留下‘犯罪也沒什么大不了’的自我暗示”�。本文認(rèn)為,這種觀點(diǎn)可能無視了定罪免刑制度最直接的效果——全景敞視����。在這一效果之下,行為人絕不可能產(chǎn)生“犯罪也沒什么大不了”的想法����。

“全景敞視”(panopticism)一詞本由福柯提出�����,用以描繪監(jiān)獄的構(gòu)造�。可以通過兩種監(jiān)獄的對比來對這一術(shù)語進(jìn)行闡釋����。在現(xiàn)代監(jiān)控技術(shù)尚未誕生之前,存在著兩種不同的監(jiān)獄構(gòu)造:一種為走廊型��,當(dāng)獄警經(jīng)過某一房間的門口��,獄警和關(guān)押犯人都可以知道對方的存在;另一種則為邊沁的全景敞視建筑——四周是一個環(huán)形建筑�����,中心是一座瞭望塔��。環(huán)形建筑被分成許多小囚室�,每個囚室都貫穿建筑物的橫切面。各囚室都有兩個窗戶�����,一個對著里面���,與塔的窗戶相對,另一個對著外面����,能使光亮從囚室的一端照到另一端。通過逆光效果�����,獄警可以觀測到關(guān)押犯人�,但犯人不能觀測到獄警�����。正是這種不可觀測性成了秩序的保證��。在第一種監(jiān)獄之中���,由于犯人可以知道獄警何時出現(xiàn)在自己的門口,那么當(dāng)獄警沒有出現(xiàn)時可能就會作出“為所欲為”的行為�����;而在第二種全景敞視監(jiān)獄中��,由于犯人不能確知獄警是否在瞭望塔中對自己進(jìn)行觀察�,所以每時每刻都必須注意自己的言行舉止。從監(jiān)獄的規(guī)訓(xùn)和教化功能角度出發(fā)�,顯然是第二種監(jiān)獄更為高效。

有鑒于此�,邊沁提出了一個原則:權(quán)力應(yīng)該是可見的但又是無法確知的。這樣的權(quán)力樣態(tài)能夠使規(guī)訓(xùn)效果最大化���。“規(guī)訓(xùn)”既不會等同于一種體制也不會等同于一種機(jī)構(gòu)�。它是一種權(quán)力類型���,一種技術(shù)學(xué)��,可以被各種體制接過來使用——本文所提倡的利用聲音隔離技術(shù)來達(dá)到規(guī)范分離的目的�����,正是這種權(quán)力技術(shù)學(xué)的產(chǎn)物����。通過隔離裁判規(guī)范(即便是部分隔離),行為人知道何為可為�����,何為不可為����,但無法確知實施了“宣稱不可為”的行為之后是否會實際遭受刑罰處罰。這里便存在一種確定性與一種不確定性���,確定性依附于行為規(guī)范之上,而不確定性依附于裁判規(guī)范之上���。也就是說�����,即便行為人這次違反行為規(guī)范之后被定罪免刑��,他也絕不可能產(chǎn)生僥幸心理��,因為下次再實施同樣的行為就有可能被判處刑罰��。

由此看來�,裁判規(guī)范的內(nèi)容應(yīng)被著重考究,即便其文本公諸于世能被所有人查看�����,潛在的犯罪人也無法得知其在實際案件中如何運(yùn)作����。如此一來,才能使行為規(guī)范的功能最大化�。而裁判規(guī)范內(nèi)容的補(bǔ)足展開,同時伴隨著定罪免刑制度的正式開啟��。

三����、定罪免刑的開啟:裁判規(guī)范的補(bǔ)足

(一)醉駕的刑法規(guī)制變遷

輕罪多為抽象危險犯��。以抽象危險犯的角度來審視輕罪的行為規(guī)范和裁判規(guī)范分離的跡象����,會發(fā)現(xiàn)越是“抽象”的法條���,分離的跡象越為明顯��,其裁判規(guī)范就越有補(bǔ)足的需要���。這里所指的“抽象”,意指與實害犯相比��,罪狀表述中并未規(guī)定實害結(jié)果����,且即便實施了罪狀中的具備高度危險的行為,也仍然存有一定“危險絕對不會現(xiàn)實化”的情形����。所以,“抽象”的對象是影響“危險現(xiàn)實化”的要素�����,這些要素恰巧是裁判規(guī)范進(jìn)行補(bǔ)足的方向���。

自《刑法修正案(九)》增設(shè)醉駕型危險駕駛罪以來���,作為典型的抽象危險型輕罪,其案件量和犯罪人數(shù)的激增迫使各地司法機(jī)關(guān)對其寬緩處理的路徑進(jìn)行了各式各樣的探索���,直至2023年12月18日�,最高人民法院�����、最高人民檢察院���、公安部����、司法部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理醉酒危險駕駛刑事案件的意見》(以下簡稱《醉駕意見》)����?��!蹲眈{意見》與各地司法機(jī)關(guān)出臺的規(guī)范性法律文件,主要內(nèi)容即表現(xiàn)為對本罪裁判規(guī)范的補(bǔ)足��。本部分?jǐn)M對上述法律文件進(jìn)行梳理����,以管窺裁判規(guī)范補(bǔ)足的應(yīng)有內(nèi)容。

與德日刑法相應(yīng)的規(guī)定不同����,我國先前司法實踐對“醉駕”的規(guī)定是定量的。在日本刑法中���,關(guān)于道路交通安全的犯罪除了規(guī)定在《刑法典》��,還規(guī)定在《有關(guān)處罰因駕駛汽車致人死傷行為等的法律》以及《道路交通法》中����。與我國的醉駕型危險駕駛罪相類似的兩個罪名——帶有酒氣駕駛罪和醉酒駕駛罪都規(guī)定在《道路交通法》中����。這兩個罪名的區(qū)別在于,前者與我國的規(guī)定相類似����,以駕駛者體內(nèi)的酒精含量來認(rèn)定行為的危險性���;后者則表現(xiàn)為具體判斷����,駕駛者需要處于醉酒狀態(tài)(即受酒精影響可能難以正常駕駛的狀態(tài))。兩罪相對比可知�,帶有酒氣駕駛罪中的實行行為,并不要求達(dá)到難以正常駕駛的程度����。但是在我國刑法中,由于危險駕駛行為不存在兩個能夠?qū)Ρ鹊淖锩?����,因此刑法中?/span>“醉駕”究竟為何種含義是不清晰的�����。理論上說�,它既有可能指的是日本刑法中的帶有酒氣駕駛行為,也可能是醉酒駕駛行為�。這也就體現(xiàn)為我國實務(wù)中兩種不同的觀點(diǎn):一種觀點(diǎn)認(rèn)為只要達(dá)到司法解釋中關(guān)于酒精含量的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)��,就可以入罪���;另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為,要結(jié)合行為人自身的酒量等具體情況�,來判斷是否構(gòu)成醉駕型危險駕駛。第一種觀點(diǎn)由于在認(rèn)定上的便捷性�����,而一度成為實務(wù)中的主流做法���。

曾經(jīng)的主流做法雖然極大地減輕了執(zhí)法人員和司法機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān)����,使絕大部分案件都可以得到合理的處理�,但是仍然不排除,在一小部分案件當(dāng)中�����,駕駛?cè)说捏w內(nèi)酒精含量并不適宜作為唯一的違法認(rèn)定因素���?���?赡軙ψ砭岂{駛的案件認(rèn)定產(chǎn)生影響的其他因素包括:行車的地點(diǎn)、行車的時間長短�����、是否有專業(yè)人員/公職人員在旁指揮��、行為人醉酒駕駛的原因�����、行為人的酒量等�����。這些因素單獨(dú)出現(xiàn)變化時�����,行為的可罰性即出現(xiàn)波動�����;如果數(shù)個因素在同一個案件中出現(xiàn)變化�,便令人產(chǎn)生“本案的行為是否真的有危害公共交通安全的可能”的疑問。試見以下案例:

【案例一】(公共地下停車庫危險駕駛案):被告人A在酒店的公共地下停車庫中����,在代駕的指揮之下,駕駛汽車時發(fā)生交通事故���。

【案例二】(送親就醫(yī)醉駕案):被告人B在生日會上喝了一杯紅酒�,其妻子突發(fā)疾病��,但120急救中心告知附近并沒有救護(hù)車�。情急之下,B駕車送妻子就醫(yī)��,途中與他人發(fā)生沖突而被抓獲。

【案例三】(藿香正氣液醉駕案):被告人C喝了含有乙醇的藿香正氣水之后駕駛摩托車,被查獲后經(jīng)檢驗���,血樣中檢出乙醇,含量為每百毫升含酒精121毫克。

【案例四】(電動自行車醉駕案):被告人D飲酒后駕駛電動自行車與他人發(fā)生碰撞�。經(jīng)鑒定�����,D駕駛的電動自行車實測車速為30千米/小時。

【案例五】(派出所院內(nèi)醉駕案):被告人E飲酒后����,到當(dāng)?shù)嘏沙鏊簝?nèi)挪動其事先由他人停放在此處的小型轎車,在院內(nèi)發(fā)生碰撞�����。

如果僅以駕駛?cè)梭w內(nèi)酒精含量為判斷標(biāo)準(zhǔn)�,上述案件的行為無疑都構(gòu)成醉駕行為。但是����,如此一來�����,被刑法所禁止的“醉駕行為”便包含了一些對公共交通安全造成侵害可能性較低����,甚至是沒有侵害可能性的行為,也包含了一些確實有可能對他人的身體健康造成危害�����,但是談不上對“公共交通安全”造成危害的行為。抽象危險行為必須與法益侵害有足夠的關(guān)聯(lián)性��。如果需要對醉駕型危險駕駛罪的行為人判處實刑�����,這種關(guān)聯(lián)性必須是確實存在的�����,而不能是經(jīng)驗擬定的��。經(jīng)驗擬定的危險��,實際上只是為司法判斷提供操作的“范本”���,而不是直接提供案件的結(jié)論����。當(dāng)案件中的重要因素出現(xiàn)了與“范本”的巨大差異時��,司法機(jī)關(guān)應(yīng)該作實質(zhì)判斷�����。上述關(guān)于醉駕型危險駕駛罪的主流做法,由于將“范本”當(dāng)作“結(jié)論”����,將本應(yīng)定罪免刑的行為當(dāng)作可以判處實刑的行為,擴(kuò)大了危險駕駛罪的處罰范圍�����。

學(xué)界早已認(rèn)識到上述問題所在���,于是采取了各種辦法來限制解釋本罪的構(gòu)成�����。比如:(1)最高人民法院出臺的相關(guān)指導(dǎo)意見指出�����,應(yīng)當(dāng)綜合考慮被告人的醉酒程度、機(jī)動車類型�、車輛行駛道路、行車速度��、是否造成實際損害以及認(rèn)罪悔罪等情況��,準(zhǔn)確定罪量刑。(2)全國有10余個省級法院�����、檢察院和公安機(jī)關(guān)聯(lián)合或者單獨(dú)發(fā)文��,應(yīng)當(dāng)綜合把握影響定罪量刑的情節(jié)����,切實貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,作出區(qū)別化的正確處理��。(3)上調(diào)“醉駕”的數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)�����。同樣����,在《醉駕意見》中,針對“醉駕一律入刑”或“各地醉駕以不同標(biāo)準(zhǔn)入刑”的現(xiàn)象作了調(diào)整����。其中最值得關(guān)注的調(diào)整有三:一是明確了可以適用《刑法》第13條的“但書”條款、不構(gòu)成犯罪的情形�����;二是明確了雖然構(gòu)成犯罪但可以免予刑事處罰(定罪免刑)的情形;三是建立健全醉駕案件快速辦理機(jī)制�����。因“醉駕入刑”而案件量激增至第一位的危險駕駛罪帶來的負(fù)面后果��,至此在實證法上似乎有了解決的方案�。

(二)裁判規(guī)范的補(bǔ)足內(nèi)容

通過多番對危險駕駛罪裁判規(guī)范的補(bǔ)足,可以總結(jié)提煉出如下規(guī)律:

第一��,“定罪免刑”和“免罪免刑”的情形要作出明確區(qū)分��。“定罪免刑”應(yīng)適用于行為人確實實施了沒有任何正當(dāng)化事由����,且具備經(jīng)驗上的高度危險性的行為,主要法律依據(jù)為《刑法》第37條����;而“免罪免刑”應(yīng)適用于雖然表面上符合了構(gòu)成要件����,但是經(jīng)實質(zhì)解釋后連高度危險性要求都不能滿足的行為����,主要法律依據(jù)為《刑法》第13條���。而理論上講�����,定罪免刑的情形應(yīng)當(dāng)是抽象危險犯型輕罪案件中的絕對主體����,而免罪免刑的情形應(yīng)屬少數(shù)��。這一結(jié)論從《醉駕意見》中對兩類情形的規(guī)定方式中也有直接反映�。免罪免刑的情形較少,因此《醉駕意見》盡管也存在兜底條款��,但對此類情形的規(guī)定主要是列舉式的�;但定罪免刑可能會涉及各種各樣的突發(fā)因素,因此在補(bǔ)足此類裁判規(guī)范的時候最有效的方法并不是將具體情形列舉出來�����,而是總結(jié)提煉出突發(fā)因素的類型���,比如《醉駕意見》第13條中的“動機(jī)和目的�、醉酒程度、機(jī)動車類型����、道路情況、行駛時間�����、速度����、距離以及認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)”。

第二����,定罪免刑的情形中需要考察輕罪行為人的主觀要件(動機(jī)和目的、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等)���,原因除了預(yù)防刑的衡量之外�����,還涉及到犯罪附隨后果的制度設(shè)計���。從量刑理論上說,責(zé)任刑決定了刑罰的上限���,而預(yù)防刑決定了刑罰的下限���。如果個案的行為人沒有任何特殊預(yù)防的必要性,對其不適用刑事處罰也并不會讓普通國民對刑法的威力有所質(zhì)疑����,此時就完全具備了免除刑罰的理論基礎(chǔ)。在犯罪附隨后果的設(shè)計上����,涉及到前科消滅制度和復(fù)權(quán)制度,即對他方隱瞞行為人的犯罪前科����。不同于單位,自然人主體的復(fù)權(quán)需要考慮時間因素����。之所以對自然人的復(fù)權(quán)設(shè)置時間條件,是因為考察自然人人身危險性的標(biāo)準(zhǔn)只能通過其主觀意志和客觀行為����,即表現(xiàn)為行為人在此期間內(nèi)主觀上有悔罪意識��,客觀上未實施犯罪����。換句話說���,雖然行為人的主觀要件可能不會影響同一個行為的法益損害程度���,但是會直接影響其人身危險性和再犯可能性。而對于社會上的其他普通民眾和用人單位來說��,關(guān)心一個人是否為犯罪人���,本質(zhì)上并不是擔(dān)心其是否曾經(jīng)犯罪��,而是關(guān)心其未來是否會繼續(xù)犯罪���。因此,在設(shè)計和適用犯罪附隨后果時����,需要考察行為人的主觀要件��。

第三����,補(bǔ)足的裁判規(guī)范的內(nèi)容無須輕罪行為人有所認(rèn)識����,換言之��,其不能對補(bǔ)足裁判規(guī)范以“違法性認(rèn)識錯誤”作為辯護(hù)理由��。由于現(xiàn)實世界中不能完全復(fù)現(xiàn)“聲音隔離”模型���,因此國民能夠知曉部分裁判規(guī)范的內(nèi)容�,這并不會成為問題�;成為問題的是,不為大部分國民所知曉和理解的那部分裁判規(guī)范內(nèi)容�����,是否能成為被告人主張自己無罪或減輕從輕處罰的理由�?站在本文所主張的行為規(guī)范與裁判規(guī)范相分離的立場上,面向國民的規(guī)范僅為行為規(guī)范,因此只有行為規(guī)范需要對國民承擔(dān)簡明���、準(zhǔn)確��、易懂的責(zé)任�,行為人因“不知法”而可以免責(zé)或減責(zé)的內(nèi)容僅僅限定在行為規(guī)范上���。例如���,醉駕行為人不能聲稱自己不知道《醉駕意見》的內(nèi)容(例如對酒精含量的區(qū)分處理)而主張自己免責(zé)。

第四����,裁判規(guī)范的主要使用者應(yīng)當(dāng)為司法機(jī)關(guān),不應(yīng)將認(rèn)定定罪免刑的權(quán)力隨意下放至檢察院甚至是公安機(jī)關(guān)�����。在《醉駕意見》中���,作出定罪免刑決定的主體可以是人民檢察院����。但從權(quán)力運(yùn)行機(jī)制上講,能夠行使定罪量刑權(quán)的應(yīng)當(dāng)是人民法院�����,而定罪免刑也是定罪量刑的一種�����。“如果在實踐中���,行為最終是否構(gòu)成犯罪的決定權(quán)在于警察和檢察官,這將導(dǎo)致對罪刑法定和現(xiàn)代社會民主主義立法原理的悖離”���。因此���,定罪免刑機(jī)制應(yīng)當(dāng)與審前分流機(jī)制并行,各自發(fā)揮不同的作用�����,而不能將所有輕罪的定罪與出罪權(quán)力都置于人民檢察院與公安機(jī)關(guān)手中�����。

四、定罪免刑的后續(xù):行刑反向銜接

正如前文所述����,“定罪免刑”并不等同于行為人不需要為自己違反規(guī)范的行為承擔(dān)任何后果。事實上�����,如果需要使增設(shè)輕罪這一立法舉措的效果最大化�����,即將行為規(guī)范的規(guī)訓(xùn)效果發(fā)揮到極致����,就需要使得責(zé)任承擔(dān)與否、可能遭受的最大刑罰量具備確定性��,而責(zé)任承擔(dān)的內(nèi)容和程度具備一定的不確定性�����。如此一來�,行為人一方面知道規(guī)則不可違反,另一方面無法在事前衡量違反規(guī)范所獲利益和可能承擔(dān)的責(zé)任孰輕孰重�����,行為規(guī)范的禁忌性此時達(dá)到了極點(diǎn)。

在制度層面上��,在適用定罪免刑條款之后�,雖說“定罪”本身也具備一定的符號化意義,但后續(xù)的責(zé)任承擔(dān)與法益恢復(fù)才是定罪免刑條款相關(guān)機(jī)制的構(gòu)建重點(diǎn)所在�。刑法第37條所規(guī)定的非刑罰處罰措施包括“予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉���、賠償損失�����,或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分”,其中就涉及到適用這一條款的司法機(jī)關(guān)(法院和檢察院�,是否包括偵查機(jī)關(guān)還須后文討論)如何與行政機(jī)關(guān)(即主管部門)進(jìn)行處罰上的銜接的問題。亦即��,在輕罪適用定罪免刑條款之后的行刑反向銜接問題����。

(一)行刑銜接中刑事優(yōu)先與行政優(yōu)先的理論交鋒

從20世紀(jì)90年代起,我國行政執(zhí)法與刑事司法出現(xiàn)了銜接不暢的難題���,具體表現(xiàn)為有案不移�����、有案難移與以罰代刑��。為此國家出臺了多個解決此難題的規(guī)范性文件�。2021年8月,中共中央�、國務(wù)院印發(fā)的《法治政府建設(shè)實施綱要(2021—2025年)》強(qiáng)調(diào),“完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制���,加強(qiáng)‘兩法銜接’信息平臺建設(shè)����,推進(jìn)信息共享機(jī)制化�、案件移送標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)范化”。由此����,確立了行刑銜接案件的“刑事優(yōu)先原則”。所謂“刑事優(yōu)先原則”���,是指針對同一不法行為����,需要同時予以行政處罰與刑事處罰時,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先追究其刑事責(zé)任��。因此��,行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在處理行政違法案件時����,發(fā)現(xiàn)相關(guān)行為已涉嫌構(gòu)成違法犯罪時,應(yīng)當(dāng)及時將案件移送司法機(jī)關(guān)立案追究����。

然而,在實踐當(dāng)中����,更加通行的做法卻是依照“行政優(yōu)先原則”來處理行刑銜接案件。行政優(yōu)先論將行政機(jī)關(guān)調(diào)查前置���,在查清犯罪事實后移送司法機(jī)關(guān),其主張以行政調(diào)查手段查清犯罪事實���,也是建立在行政執(zhí)法與刑事偵查相分離的基礎(chǔ)上��。這當(dāng)中既有行政執(zhí)法部門已執(zhí)法調(diào)查程序主導(dǎo)調(diào)查的緣故����,也有規(guī)范性文件對移送案件標(biāo)準(zhǔn)要求過高的因素在發(fā)揮作用。從理論和實踐的角度出發(fā)��,刑事優(yōu)先和行政優(yōu)先的區(qū)別主要在于以下幾點(diǎn):(1)理論基礎(chǔ)不同�����。涉及行刑銜接的案件多為行政犯案件�����,不可避免地需要討論刑法和行政法之間的關(guān)系����。持刑事優(yōu)先原則的學(xué)者往往認(rèn)為刑法的(相對)獨(dú)立性較強(qiáng),有不同于行政法的保護(hù)任務(wù)和對象��。因此行政違法案件在涉嫌犯罪時��,應(yīng)當(dāng)由偵查機(jī)關(guān)主動開啟調(diào)查��,以保護(hù)刑法法益為首要任務(wù)����。相反���,持行政優(yōu)先原則的學(xué)者往往認(rèn)為刑法相較于前置法有較強(qiáng)的從屬性。“沒有前置法中的調(diào)整性規(guī)則��,不會有前置法中的第一保護(hù)性規(guī)則的存在���,更不會有第二保護(hù)性規(guī)則的刑法的產(chǎn)生��。在這個意義上��,較之于前置法中的調(diào)整性規(guī)則���,刑法是從屬法;相對于前置法中的第一保護(hù)性規(guī)則����,刑法是次生法”。“且刑事責(zé)任的追究和刑事制裁的確定��,以對行政制裁力量不足之補(bǔ)充和行政管理秩序的有效恢復(fù)為根本前提”����。(2)案件材料應(yīng)當(dāng)達(dá)到何種標(biāo)準(zhǔn)才能移送司法機(jī)關(guān)。刑事優(yōu)先論認(rèn)為�����,違法行為只要涉嫌犯罪即可移送���?��!缎姓?zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》(以下簡稱《移送犯罪案件的規(guī)定》)第3條規(guī)定:“行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過程中,發(fā)現(xiàn)違法事實涉及的金額�����、違法事實的情節(jié)����、違法事實造成的后果等……涉嫌構(gòu)成犯罪,依法需要追究刑事責(zé)任的����,必須依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送。”也就是說�����,行政執(zhí)法機(jī)關(guān)只要發(fā)現(xiàn)違法事實(犯罪構(gòu)成的其中一個方面),就需要移送案件�����。相反���,行政優(yōu)先論則認(rèn)為����,案件在移送偵查機(jī)關(guān)立案之前�,需要以行政調(diào)查手段查清犯罪事實。亦即����,是否需要刑法介入的判斷,是由行政執(zhí)法機(jī)關(guān)來作出的��。(3)案件在移送司法機(jī)關(guān)之后��,行政處罰是否需要中止�。刑事優(yōu)先論認(rèn)為,行政機(jī)關(guān)將涉嫌犯罪案件移送司法機(jī)關(guān)后����,原則上應(yīng)中止行政處罰程序���,這是“刑事優(yōu)先”原則的應(yīng)有之義�����。但行政優(yōu)先論也可以在實踐中找到依據(jù)���。例如,《移送犯罪案件的規(guī)定》第11條第2款規(guī)定:“行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告,責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)��,暫扣或者吊銷許可證��、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定��,不停止執(zhí)行���。”

可見,在行政犯涉及行刑銜接的案件中����,往往會涉及到在程序上應(yīng)當(dāng)是以行政程序還是刑事程序優(yōu)先的問題,且理論交鋒主要聚焦于刑法相較于前置法的獨(dú)立性如何����、移送司法程序的案件應(yīng)當(dāng)達(dá)到何種證明標(biāo)準(zhǔn)�����、移送司法程序后行政處罰是否需要停止上�。應(yīng)該說��,行政優(yōu)先與刑事優(yōu)先的交鋒體現(xiàn)了理論的應(yīng)然與實踐的實然之間的差異����。從理論上說,不可能承認(rèn)刑法對于行政法的絕對從屬性���,從我國二元制裁體系的角度出發(fā)���,刑法必然相較于前置行政法有其獨(dú)立的保護(hù)任務(wù)和保護(hù)對象。且在普遍觀念之中��,刑事犯罪的社會危害性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通的行政違法行為����。因此,一旦案件有涉嫌犯罪的可能�����,就應(yīng)該將案件移送至偵查機(jī)關(guān),開啟刑事司法程序��。然而����,從實踐的角度說����,案件直接被司法機(jī)關(guān)(主要是公安機(jī)關(guān))直接掌握線索的情形較少,絕大多數(shù)案件由行政主管機(jī)關(guān)主導(dǎo)調(diào)查���。同時����,在專業(yè)性較高的領(lǐng)域(如環(huán)境侵權(quán)案件)����,為了后續(xù)司法機(jī)關(guān)能夠基于較為充分翔實的證據(jù)材料作出刑事判決,公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)往往可能與行政機(jī)關(guān)聯(lián)合出臺文件��,確認(rèn)此類案件的移送標(biāo)準(zhǔn)較普通案件更高���。如此一來����,行政優(yōu)先的實踐做法在“無意”之中形成。

(二)輕罪反向銜接應(yīng)采刑事優(yōu)先論

“行刑銜接”一詞本身意味著兩種可能:第一�����,行政機(jī)關(guān)處理的案件涉嫌刑事犯罪而有必要移送至司法機(jī)關(guān)����;第二,司法機(jī)關(guān)處理的案件不構(gòu)成犯罪�����,或者構(gòu)成犯罪但沒必要施加刑事處罰�,同時有必要進(jìn)行行政處罰而移送至行政機(jī)關(guān)。前者被稱為“行刑正向銜接”��,而后者被稱為“行刑反向銜接”�����。長期以來����,我國的理論研討聚焦于前者而忽視了后者�。近年來����,隨著輕微罪的增設(shè),越來越多原來的行政違法行為被升格為刑事犯罪���。而根據(jù)本文的上述主張���,對于輕微罪案件應(yīng)當(dāng)激活定罪免刑制度的適用�。換言之,對于已經(jīng)被定罪或者是應(yīng)該被定罪的行為人���,很有可能因為需要承擔(dān)行政責(zé)任而需要從刑事司法程序轉(zhuǎn)入行政程序���,由此,不可避免地就必須展開對行刑反向銜接的討論�����。

2023年7月14日�����,最高人民檢察院印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)行刑雙向銜接和行政違法行為監(jiān)督 構(gòu)建檢察監(jiān)督與行政執(zhí)法銜接制度的意見》(以下簡稱《意見》)。以本文的角度觀之���,《意見》并未從理論基礎(chǔ)與具體細(xì)節(jié)出發(fā)對行刑反向銜接的難題進(jìn)行解決:在理論基礎(chǔ)上�,正向銜接的機(jī)制是否會對反向銜接的機(jī)制產(chǎn)生影響�����?理論上有一種觀點(diǎn)認(rèn)為�����,“確立刑事優(yōu)先移送規(guī)則之后��,我國行政不法行為與刑事犯罪行為之間的關(guān)聯(lián)性更加緊密����,但關(guān)于輕微刑事案件出罪入罪標(biāo)準(zhǔn)卻不明確。在刑事優(yōu)先移送規(guī)則支配下��,反向銜接本來就缺乏外在動能�����,加上區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)不清,勢必會造成行刑反向銜接環(huán)節(jié)大量案件的‘堵塞’�。”換言之,在正向銜接中采取刑事優(yōu)先論還是行政優(yōu)先論是否會導(dǎo)致反向銜接的不同樣貌�����?銜接具體細(xì)節(jié)的描繪依賴于行刑銜接的基礎(chǔ)理論����,因此,應(yīng)當(dāng)先行對基礎(chǔ)理論及依其構(gòu)建起的基本模型進(jìn)行闡釋�����。

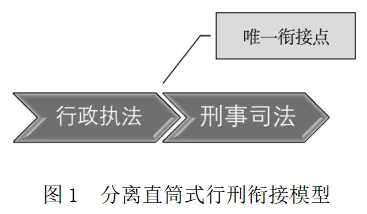

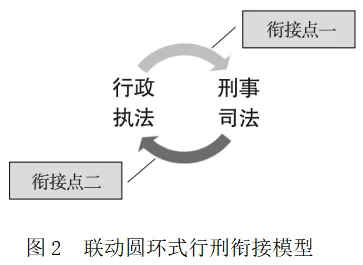

從理論上講���,行刑雙向銜接的基本模型有兩種可能:一種是分離直筒式(見圖1),而另一種是聯(lián)動圓環(huán)式(見圖2)�。

從文義上理解,“銜接”一詞可以表現(xiàn)為兩重含義:一是用來銜接原本并行的兩套直筒式機(jī)制的特殊機(jī)制�;二是行刑兩套機(jī)制首尾相連渾然一體的理想狀態(tài)。前者對應(yīng)的是“分離直筒式行刑銜接模型”���,而后者為本文所提倡的“聯(lián)動圓環(huán)式行刑銜接模型”���。直觀上看����,兩種模型的差異點(diǎn)主要是:在分離直筒式模型中銜接點(diǎn)有且只有一個����,而在聯(lián)動圓環(huán)式銜接模型中銜接點(diǎn)卻有兩個。模型中的銜接點(diǎn)指的是銜接程序�����。這種模型上的差異體現(xiàn)在理論上時即表現(xiàn)為:如果采取的是分離直筒式模型���,意味著行政犯案件的正向銜接和反向銜接共享了同一套程序�����,在正向銜接中采取何種理論必然會影響到反向銜接的理論抉擇���。與此同時,案件只可能存在于前一階段或后一階段����,二者只能擇一�。與之相對應(yīng)��,如果采取的是聯(lián)動圓環(huán)式模型���,意味著正向銜接和反向銜接實際上采取的是不一樣的程序��,且執(zhí)法程序和司法程序的啟動并不互相沖突����。

本文之所以提倡“聯(lián)動圓環(huán)式行刑銜接模型”��,是因為行政犯案件的正向銜接和反向銜接只是共享了“行刑銜接”這一名詞�,二者實際上所要解決的難題截然不同。正向銜接相關(guān)理論的提出是為了解決“以罰代刑”的現(xiàn)象�,反向銜接的相關(guān)理論解決的問題主要是“不刑不罰”,即忽視了不受刑事處罰的行為人依然可能需要承擔(dān)行政責(zé)任的可能性�����。至此��,當(dāng)行刑銜接理論因為行政違法與刑事犯罪之界限的不斷模糊而不得不去關(guān)注反向銜接時�,刑事優(yōu)先論無論是在理論上還是實踐中都應(yīng)當(dāng)取得優(yōu)勝地位。理由如下:

一方面�,所謂“行政違法與刑事犯罪之界限的不斷模糊”而構(gòu)建起的有全新時代意義的反向銜接制度,實際上瞄準(zhǔn)的是輕罪案件而不是舊有制度所指向的重罪案件�����。輕罪案件與重罪案件不同����,本身行政違法構(gòu)成要件與刑事犯罪構(gòu)成要件的差異較小,且行政處罰與刑事處罰之間的差異無法體現(xiàn)出“質(zhì)”的差異���。如此一來����,當(dāng)案件線索首先為司法機(jī)關(guān)所掌握時�����,由司法機(jī)關(guān)進(jìn)行后續(xù)的偵查和起訴工作���,行政處罰暫停�,當(dāng)需要進(jìn)行反向銜接時�����,也可以就行政處罰(非刑罰處罰措施的一部分)作出較為準(zhǔn)確的意見。而當(dāng)案件線索首先為執(zhí)法機(jī)關(guān)所掌握而司法機(jī)關(guān)并沒有提前介入時��,執(zhí)法機(jī)關(guān)也可以因為違法和犯罪的界限不明顯而主動選擇將案件移送司法機(jī)關(guān)����。而在重罪案件中卻無法作出此處理。在重罪案件之中���,案情較為復(fù)雜����,犯罪構(gòu)成要件的判斷需要依賴專業(yè)的執(zhí)法人員的相關(guān)意見���;同時���,行政處罰與刑事制裁之間性質(zhì)差異較大,不宜由司法機(jī)關(guān)代替行政機(jī)關(guān)作出處罰決定����;另外,重罪的刑事責(zé)任較重�����,通常難以在此類案件中適用《刑法》第13條的規(guī)定對其免罪免刑或適用第37條的規(guī)定對其定罪免刑���。因此��,在重罪行政犯案件中����,體現(xiàn)刑法謙抑性的最佳方式即為著重考察該類犯罪的前置違法要件——“違反法律��、行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定”(及相類似的表述)��。當(dāng)該前置違法要件的考察與其他構(gòu)成要件要素的考察任務(wù)分屬行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)時�����,最有可能實現(xiàn)對重罪行政犯的準(zhǔn)確認(rèn)定和精細(xì)治理��。

另一方面�,在輕罪行政犯案件之中采刑事優(yōu)先論,更有助于推動行刑反向銜接�����。具體而言,反向銜接的概念并不是近年來新造的術(shù)語����,早在二十年前已經(jīng)出現(xiàn)類似的概念。而反向銜接之所以相較正向銜接成為近年來著力想要解決的難題����,是因為在過往的行刑銜接實踐中采取的都是行政優(yōu)先論。也就意味著��,需要反向移送的案件在先前已經(jīng)經(jīng)過了執(zhí)法部門的實質(zhì)審查甚至是已經(jīng)作出了處罰決定�����。當(dāng)司法機(jī)關(guān)決定將案件進(jìn)行反向移送時���,難免會遇到堵點(diǎn):行政機(jī)關(guān)先前已經(jīng)作出了該案涉嫌刑事犯罪的較為實質(zhì)且詳細(xì)的判斷并據(jù)此進(jìn)行了正向移送���,但司法機(jī)關(guān)的反向移送行為無異于直接否定了行政機(jī)關(guān)的決定。從行政機(jī)關(guān)的角度出發(fā)���,接收該類案件容易出現(xiàn)懈怠的現(xiàn)象�����。當(dāng)在此類案件中采取的是刑事優(yōu)先論時�,意味著行政機(jī)關(guān)決定是否移送案件時,對該案是否涉嫌刑事犯罪所作的是較為淺層的形式判斷��。案件反向移送回到行政機(jī)關(guān)手中時����,再對是否需要進(jìn)行行政處罰作實質(zhì)判斷���。

基于上述原因��,在行政犯案件中�,一概而論的做法無法適應(yīng)當(dāng)前行政犯當(dāng)中同時涵蓋重罪和輕罪的現(xiàn)狀�。質(zhì)言之,在重罪行政犯案件之中�����,應(yīng)當(dāng)采行政優(yōu)先論��;而在輕罪行政犯案件中���,應(yīng)當(dāng)采刑事優(yōu)先論��。

(三)關(guān)于制度構(gòu)建的設(shè)想

上文對輕罪反向銜接的基本內(nèi)涵���、理論模型��、目標(biāo)指向作了闡釋�,基于此����,本部分即將對上文所提出的數(shù)個具體問題進(jìn)行構(gòu)想,試圖補(bǔ)全反向銜接制度的供給欠缺�����。

第一���,輕罪案件的行刑反向銜接的案件范圍可能包括如下幾種情形:(1)公安機(jī)關(guān)在偵查過程中發(fā)現(xiàn)該行為可能不構(gòu)成犯罪�����;(2)檢察機(jī)關(guān)在審查起訴過程中發(fā)現(xiàn)該行為可能不構(gòu)成犯罪����,或者可能構(gòu)成犯罪但不需要判處刑罰;(3)人民法院在審理案件過程中發(fā)現(xiàn)該行為不構(gòu)成犯罪�����,或者構(gòu)成犯罪但不需要判處刑罰���。因此��,行刑反向銜接的案件移送實際上可能會涉及多個刑事司法機(jī)關(guān)與執(zhí)法機(jī)關(guān)之間的權(quán)力分配與權(quán)力制約問題。

然而�,有關(guān)行刑銜接的相關(guān)法律文件都存在位階過低的問題?���!兑庖姟穼儆谧罡呷嗣駲z察院頒布的司法解釋性質(zhì)文件,而先前存在類似內(nèi)容的大多是國務(wù)院以“決定”“規(guī)定”等形式發(fā)布的規(guī)范性文件�,或者是最高人民法院、最高人民檢察院以“意見”“規(guī)定”等形式發(fā)布的文件���,再或是機(jī)關(guān)之間聯(lián)合會簽的文件���。與《食品安全法》《藥品管理法》等行政法規(guī)范、《刑法》《刑事訴訟法》等刑事法規(guī)范相比��,這種規(guī)范文件在法律位階上明顯較低,進(jìn)而在行政執(zhí)法與刑事司法的法律體系上形成了一個事實上的“效力”洼地�����。且這種內(nèi)部文件存在效力上的局限性���,缺乏對外約束力��,實踐中存在不少行政機(jī)關(guān)不清楚檢察院在兩法銜接工作中有哪些監(jiān)督職能的情形����。從立法理論上講�����,我國《立法法》第11條規(guī)定���,“各級人民政府�、人民法院和人民檢察院的職權(quán)”“犯罪和刑罰”“對公民政治權(quán)利的剝奪�����、限制人身自由的強(qiáng)制措施和處罰”“訴訟制度和仲裁基本制度”����,這些事項都應(yīng)當(dāng)由法律作出規(guī)定�����。而行刑銜接的內(nèi)容����,既會涉及到司法機(jī)關(guān)與執(zhí)法機(jī)關(guān)雙方的權(quán)力分配與制約問題�����,又會涉及到公民基本權(quán)利的限制��。正如學(xué)者所言����,“銜接規(guī)范是對憲法設(shè)定的權(quán)力制約原則的延伸�,即如果說《行政處罰法》《刑事訴訟法》等分割了行政權(quán)與刑罰權(quán)的領(lǐng)域,而銜接規(guī)范則明確了兩種權(quán)力的對接方式����。故而這樣的權(quán)力制約理應(yīng)納入法律的調(diào)整”。是故���,應(yīng)當(dāng)由更高位階的規(guī)范性文件對此作出規(guī)定����,且多主體之間應(yīng)根據(jù)該高位階文件聯(lián)合出臺更加細(xì)致的工作細(xì)則。既要包括各主體的內(nèi)部監(jiān)督�����,也要包括檢察機(jī)關(guān)作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的外部監(jiān)督����。

第二,確認(rèn)反向移送的案件標(biāo)準(zhǔn)時����,需要區(qū)分案件的首先受理機(jī)關(guān)。根據(jù)本文所提的聯(lián)動圓環(huán)式行刑銜接模型��,如果案件的首先受理機(jī)關(guān)為刑事司法機(jī)關(guān)(通常是公安機(jī)關(guān))����,那么該案件只經(jīng)過了銜接點(diǎn)二(見圖二);換言之����,該案件并未經(jīng)過行政機(jī)關(guān)的任何程度的審查��,是否具備行政違法事實��、是否需要施以行政處罰��、施以何種程度的行政處罰等重大事項均為未知之?dāng)?shù)����。因此�,在此類案件中,司法機(jī)關(guān)僅需要確認(rèn)基本行政違法事實的存在����,即滿足反向移送案件的標(biāo)準(zhǔn)。但是���,反向移送的輕罪案件還存在另外一種情形���,即案件線索首先為行政執(zhí)法機(jī)關(guān)所掌握���。又因輕罪案件在正向移送時應(yīng)當(dāng)遵循刑事優(yōu)先原則��,行政機(jī)關(guān)對案件的整體情況進(jìn)行的雖然僅是形式判斷����,但曾經(jīng)作出可能構(gòu)成犯罪的判斷。這一判斷隱含的另一層含義是該案件已經(jīng)滿足了行政違法的要件��。因此��,司法機(jī)關(guān)在決定進(jìn)行反向移送時�����,無需再對基本行政違法事實進(jìn)行確認(rèn)��。

第三�����,在對定罪免刑的案件反向移送過程中進(jìn)行實質(zhì)審查時�,審查的內(nèi)容會根據(jù)行政罰和刑事罰之間關(guān)系的不同而有所變化。有學(xué)者根據(jù)行政罰和刑事罰之間關(guān)系的不同���,提出應(yīng)當(dāng)將行政違法行為監(jiān)督類型化���。而這種類型化所采取的分類標(biāo)準(zhǔn),也可以為行政檢察部門進(jìn)行行政處罰必要性的實質(zhì)審查時所參考��。具體而言,其一����,如果刑事司法機(jī)關(guān)認(rèn)定無須對被告人施以人身罰,那么在后續(xù)的行政處罰中也不得包括人身罰����。“對于人身自由罰,基于人權(quán)保護(hù)的要求�����,最好的解決方案應(yīng)是通過修改法律的途徑一律由法院裁決……對于限制人身自由的處罰決定����,司法機(jī)關(guān)的判斷絕對優(yōu)于行政執(zhí)法機(jī)關(guān)”。其二���,在財產(chǎn)罰領(lǐng)域�����,需要判斷行為人的不法行為是否存在獲利動機(jī)。如能確認(rèn)存在較強(qiáng)的獲利動機(jī)�,則抑制此類行為的再度實施應(yīng)從其目的的“不能實現(xiàn)”著手��,即有必要施以罰款���。其三,在人身罰����、財產(chǎn)罰之外的領(lǐng)域,行政罰和刑事罰屬于“雙罰類”�����,此種情況下需要重點(diǎn)探討的問題行政責(zé)任(通常指的是資格罰)是否已經(jīng)被追究�。另外,還存在一種與不起訴案件相關(guān)責(zé)任承擔(dān)的“關(guān)聯(lián)類”����,違法行為與不起訴的犯罪行為是兩個行為,二者可能存在密切聯(lián)系�;也有可能并無直接關(guān)聯(lián),但反映出行政監(jiān)管漏洞�,對犯罪形成間接影響。此時����,關(guān)聯(lián)類違法行為并沒有經(jīng)過司法機(jī)關(guān)的定性處理���,因此并不屬于反向銜接的內(nèi)容。如有必要��,行政檢察部門應(yīng)開展行政違法行為監(jiān)督�。

結(jié)語

在輕罪案件中,定罪免刑制度的激活不僅是法律適用層面的一個重要轉(zhuǎn)變����,更是法治社會建設(shè)的必然趨勢。通過對定罪免刑制度正當(dāng)性和優(yōu)越性的深入探討����,不難發(fā)現(xiàn),這一制度并非對傳統(tǒng)“違法必究”“有罪必罰”理念的顛覆�����,而是在新時代背景下對刑法功能��、目的以及價值理念的重新審視與調(diào)整�����。

首先,定罪免刑制度強(qiáng)調(diào)了行為規(guī)范與裁判規(guī)范的分離��,這種分離不僅有助于我們更加清晰地認(rèn)識到刑法在維護(hù)社會秩序����、保障人權(quán)方面的雙重功能��,也為我們提供了在輕罪處理上更為靈活�����、人性化的選擇��。行為規(guī)范作為面向普通國民的行為指南���,其普適性和事前判斷的特點(diǎn)使得刑法能夠更有效地發(fā)揮預(yù)防犯罪�、指引行為的作用����;而裁判規(guī)范作為面向司法者的裁判規(guī)則,其特定性和事后判斷的特點(diǎn)則保證了刑法在個案處理上的公正性和合理性���。其次��,定罪免刑制度的優(yōu)越性在于其能夠在保障法律權(quán)威和司法公正的同時�,實現(xiàn)對輕罪行為人的教育、改造和挽救�。通過對輕罪行為人進(jìn)行定罪但不處罰的方式,我們可以避免對行為人造成過度的刑罰負(fù)擔(dān)��,同時也能夠促使行為人認(rèn)識到自己的錯誤行為并主動接受教育和改造�。這種以教育為主、懲罰為輔的處理方式不僅有助于行為人的社會復(fù)歸�,也能夠降低社會再次犯罪的風(fēng)險。最后��,定罪免刑制度的激活也對我們提出了更高的要求�����。一方面��,我們需要進(jìn)一步完善相關(guān)的法律法規(guī)和司法解釋��,明確輕罪的范圍��、定罪免刑的條件和程序等��,以確保制度的規(guī)范性和可操作性��;另一方面,我們也需要加強(qiáng)對司法人員的培訓(xùn)和教育����,提高他們的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德水平,確保制度能夠得到有效執(zhí)行和公正適用����。

因篇幅限制�����,已省略注釋及參考文獻(xiàn)����。原文詳見《河北法學(xué)》2025年第1期。