作者簡介:劉任����,男��,山東曹縣人�,四川農(nóng)業(yè)大學法學院講師,法學博士��,研究方向:贖刑�����、死刑�����;熊謀林,男�����,四川廣安人��,西南財經(jīng)大學法學院教授�����、博士生導師�,法學博士,研究方向:錯案��、死刑�、罰金、贖刑��、量刑公正等���。

摘要:清代贖刑長期以來遭受“不公”“異刑”等質(zhì)疑�,主要是由主觀臆斷和文獻錯位引發(fā)的誤解。近年來雖有學者從司法角度論證清代贖刑公正性�����,但以納贖為核心的立法研究仍是空白���。盡管《大清律例》的納贖規(guī)定極其簡單,且準贖與否相當不明�����,但作為準法律適用的律著《讀律佩觿》中的禁贖(“不準納贖”)條款��,為全面展示納贖的平等適用機制提供了翔實依據(jù)��。研究發(fā)現(xiàn)��,納贖并不存在貧富����、特權(quán)、滿漢異刑設(shè)計����,反而用十惡不赦、常赦所不原等禁贖條款彰顯崇尊、揚善���、抑強的特質(zhì)���,這充分體現(xiàn)了儒家禮法和恤刑思想下的形式與實質(zhì)平等性。具體表現(xiàn)為���,卑幼對尊長�、下級對上級�����、婦女對夫君等有違綱常倫理的犯罪�����,不論后果是否嚴重�,基本禁用納贖;凡惡不贖�����,只要犯罪行為評價為十惡�����,即便犯罪較輕,依舊不得用贖��;納贖的適用對象多為弱勢群體���,地方豪強即便財力足夠���,依舊禁止適用。正確認識納贖的平等性��,不僅有助于重塑中華贖刑的禮法精髓��,還能為當前罰金刑立法改革提供參考��,甚至能為解決全球罰金刑困境貢獻中國智慧�。

關(guān)鍵詞:《讀律佩觿》�;贖刑;納贖����;罰金;十惡��;中華禮法

引言:重論清代納贖平等性的必要

自清末修律廢除贖刑以來,源于西方的罰金刑長期成為財產(chǎn)刑的重要組成部分��。然而���,諸多材料反映出當前中國的罰金刑司法或出現(xiàn)“交錢緩刑”“先繳后判”“以罰代刑”“賠錢減刑”的局面����,或出現(xiàn)罰金刑全面擴大適用后的低執(zhí)行率困境�。針對這些問題,刑法學家們提倡繼續(xù)學習西方的日額罰金��、易科罰金制度�����,但這些建議并沒有認識到全球罰金刑自身所面臨的貧富不公局面�,更沒有認識到當前罰金刑困局本身實乃西方罰金制度在中國南橘北枳的問題。以熊謀林為代表的學者近十年竭力從外國罰金困境����、大清贖刑的司法公正性角度出發(fā),反思廢除贖刑而走西方罰金的立法道路�����。然而,截至目前�����,以大清贖刑為代表的中華贖刑研究仍然不足����,以致諸多文獻仍停留在宋元以前“富者得生”的不公印象。有鑒于此��,本文基于《大清律例》納贖條款少而不明�����,對可作為準法律適用的律著《讀律佩觿》(后文必要時簡稱《讀律》)中的“不準納贖”條款展開了詳細的統(tǒng)計分析����,從而為全面認識大清贖刑的公正性提供證據(jù)����。

眾所周知,無論是清初《大清律》�,還是乾隆五年以后的《大清律例》,都是承襲漢唐以來的中華刑律�,并在《大明律》基礎(chǔ)上進行了若干改良���。然而,以明律為模板的清律繼續(xù)采用高度概括的立法模式�����,對正確理解贖刑適用機制的幫助不大��。特別是“繁伙異義�,未易縷分”的律文中“惟以無力、有力為(納)贖與決配之差”的規(guī)定,除非細致研究�����,否則很難正確評價納贖的適用機制���。正如王明德本人所言, “凡曰五刑����,無不皆在所贖之中”,雖已成為談及納贖的普遍印象�����,但“不知實有不概準折贖之異”。事實上����,納贖的適用范圍和對象有嚴格限制,只是這些限制從未系統(tǒng)地呈現(xiàn)在清代律文或例文中��。要理解這些限制���,就必須以《大清律例》為基礎(chǔ)��,詳細解析《讀律》中的禁贖條款�?�!蹲x律》不僅是律著��,而且是可直接作為司法裁判適用的法律依據(jù)���。乾隆五年頒行的《大清律例》中��,卷首《凡例》明確規(guī)定:“納贖各條,并冠名例之首���,其應否準其納贖���,開載未能詳悉����,易至高下其手����。今依律例中已經(jīng)開明各條,因類比附�����,并查照《讀律佩觿》所載‘不準納贖’罪名�����,詳加酌定�。”這一規(guī)定作為《大清律例》的標準范本被傳承下來�,包括乾隆五十五年武英殿刻本《大清律例》和同治十二年版《大清律例刑案新纂集成》的《凡例》中都保留了原文。

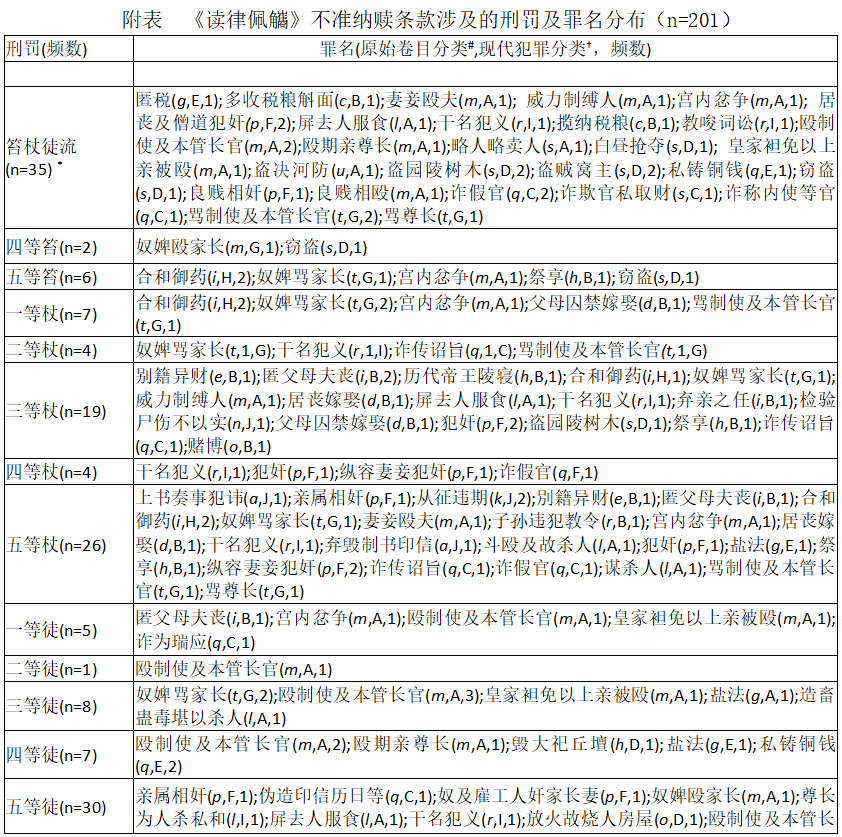

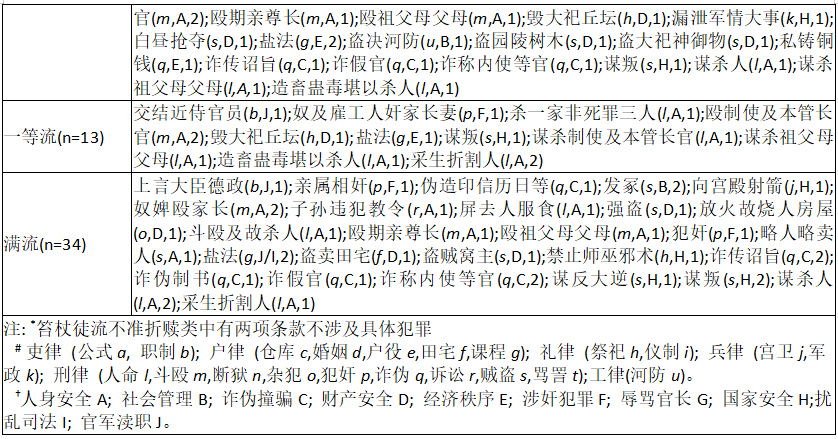

《讀律》的禁贖條款本系王明德個人揣讀律意而得出�����,但因《大清律例》直接肯定為司法適用依據(jù)�,而具有立法效力�。與《大清律例》中寥寥幾條且語意不明的可以或不可以納贖條款相比�,《讀律》列舉的“不準納贖”條款共計201條,無論是數(shù)量還是內(nèi)容�,皆更為詳盡完備(參見附表)。雖然《大清律例》“納贖諸例圖”“過失殺傷收贖”“徒限內(nèi)老疾收贖”“誣輕為重收贖”中刊載納贖����、收贖、贖罪��,但《名例》并未在五刑之后系統(tǒng)刊載各種準贖和禁贖條款���。同時��,由于《大清律例》諸圖在納贖��、收贖��、贖罪三者之間歸類混雜�,諸多贖刑條款又晦澀地散見于各律�、卷目的條文中,所以世人長期以來對大清納贖或贖刑機制認識不清��。例如����,以清律大家著稱的薛允升就認為,凡“律例未經(jīng)開載�,即系不應納贖”,這顯然與《大清律例》凡例所示“因類比附……查照《讀律佩觿》……詳加酌定”有所出入����,更與王明德“明乎其為不準贖,則凡余者皆在有力聽贖之列”的表述完全相反�����。清人陳夢雷���、蔣廷錫等纂校的《祥刑典》�����,雖載明順治三年版《大清律》��,以及康熙五十四年以前歷年修律���、審案等重大事項,但贖刑條文整體上并不成體系。題為沈家本所著的《歷代刑法考》中雖有贖制?�??,但也只考證明律以前。

遺憾的是�,即使未對大清贖刑立法作詳細考證,晚清以來有關(guān)清代贖刑不公的臆斷劣評仍然盛行于世�����。事實上�����,有關(guān)大清納贖的公平性討論����,重點并不是諸圖所載的可贖條款,而是不準納贖的禁贖條款�。原因在于,《納贖諸例圖》里沒有關(guān)于有力����、無力、稍有力納贖的具體內(nèi)容�,且“無力依律決配�,有力照律納贖”的律文表述極易成為納贖不公正的標簽����。雖然收贖諸圖中的贖銀����、米數(shù)額有明顯區(qū)別,諸多無力者較低金額的收贖情形可以作為贖刑公正的佐證�,但諸多可以收贖的過失殺傷、老幼廢疾����、婦人畢竟是特殊情節(jié),廣大一般平民犯罪可贖與否并不明確�����。因此��,理清《大清律例》及其《讀律》的禁贖條款��,不僅有助于系統(tǒng)認識納贖的平等性�,而且對重新認識中華五千年的贖刑機制具有重要意義。

一��、贖刑語境下的納贖平等性爭議梳理

(一)利弊之爭

傳統(tǒng)贖刑制度一直同中華法系桴鼓相應,雖歷代均有調(diào)整���,但以財換刑的制度設(shè)計卻始終未變��。從古至今�,學者對于傳統(tǒng)贖刑的認知��,呈現(xiàn)出涇渭分明的看法�。

贊頌贖刑者,多以禮法中的寬宥恤刑�����、慎刑矜獄而褒揚之��。古人認為����,贖刑不但能使犯罪人“重困于贖金”而“斂手畏法”,還能使“無辜者不至陷于笞戮”�,真正做到一舉兩利。正因贖刑有著“罰懲非死”的特點�,真正體現(xiàn)了“寧失不經(jīng)之仁”的傳統(tǒng)恤刑思想,故被歷代統(tǒng)治者視為矜刑恤刑之良法?���,F(xiàn)代學者認為��,贖刑作為傳統(tǒng)寬宥政策的典型代表���,投射出儒家樸素的人文關(guān)懷。替換主刑的功能體現(xiàn)了傳統(tǒng)文化中尊重生命��、恤刑矜獄的思想����。贖刑的適用不僅充分發(fā)揮了法律的教化作用�����,還可以緩解社會矛盾����。特別是對弱勢群體適用贖刑,體現(xiàn)了傳統(tǒng)中國法律文化中慎刑��、恤刑的精神�����。

反對贖刑者,多以貧富差異為基調(diào)論述贖刑的不平等性���。自漢代蕭望之以“富者獨生窮者坐死”評價贖刑以來���,贖刑制度一直背負著貧富異刑的標簽。異議者認為�,贖刑適用在個體層面會使貧者“死于縲紲”,在社會層面則會使“國維不張”�。因此,抵制贖刑者多將其視為“招亂之本原”����。當代學者多用階級分析法進行審視,認為傳統(tǒng)贖刑的不公在本質(zhì)上是階級差異所致����。諸多論述均在反復強調(diào),從奴隸社會到封建社會���,贖刑都是一種為少數(shù)人服務的特權(quán)法��。盡管宋代中后期���,贖刑適用有惠及下民之勢�����,但依舊不能平等地適用于整個社會��。也正因為諸種論述����,贖刑作為一項延及整個古代社會的法律制度�����,被視為法律不平等的典型標志而遭到無情唾棄�����。

通過對贖刑既有印象進行解讀可以看出����,否定贖刑者的核心觀點在于贖刑立法存在“異刑”特質(zhì)��。然而�,諸多否定贖刑的文獻,主要基于對宋元以前的贖刑評價����,以此為基礎(chǔ)總結(jié)中華贖刑明顯具有主觀臆斷���、斷章取義色彩。王明德對此的評價甚為中肯�,“富者得生,貧者得死�,……亦未見實以見諸施行?����!笨隙ㄚH刑者雖從恤刑���、寬矜等角度論證贖刑功效��,但因缺乏對贖刑異刑評價的有力回應���,使得關(guān)于贖刑利弊的討論始終未得定論。誠然���,秦漢時期����,立法中贖刑的高昂金額確實阻擋了貧者用贖免刑的可能。但至明清時期�,無論是贖刑內(nèi)容還是種類已經(jīng)有很大變化,這從適用主體���、適用范圍���、適用額度三個方面充分保證了贖刑的公正性。

(二)異法論述

如前所述�����,有關(guān)贖刑立法的平等性是評價贖刑的關(guān)鍵環(huán)節(jié)���。作為歷代贖刑的集大成者�����,清代贖刑亦是如此。如果其立法平等����,自然是一款值得當下借鑒的恤刑制度,反之則屬為人所棄的少數(shù)人之法��。文獻梳理后可知,有關(guān)清代贖刑立法不平等的論斷���,主要從貧富不等���、官民不等、旗民不等三個方面展開:

第一�,貧富用贖不平等。受儒家“重義輕利”觀念影響的士大夫?qū)H刑普遍排斥��。認為贖刑的適用會導致“窮死富生”����,進而影響法律的平等適用。漢朝時蕭望之與張敞關(guān)于是否準許百姓“以粟贖罪”的爭論便由此而來�����。據(jù)沈家本考證��,歷代反對贖刑者皆持此觀點��。特別是清代律文中“無力依律決配����,有力照律納贖”的規(guī)定���,更加堅定了清贖“窮死富生”的論斷及至清末修律時,“為有力者設(shè)寬免之法”成為廢除贖刑的一大理由��。

第二�,官民用贖不平等。主流觀點將贖刑視為一種屬于封建貴族的特權(quán)����,只適用于皇親、官僚等少部分人���。官紳權(quán)貴階層可采取不同的贖刑形式免受刑罰之責�����,或者逃避刑事制裁��。無論明清時期如何調(diào)整贖法�����,其本質(zhì)都是在維護封建等級特權(quán)。特別是薛允升關(guān)于清代納贖“祗言進士、舉人等項”的觀點�,更是佐證了這一論斷。就納贖而言��,當代學人多將清代納贖視為官吏減免懲戒的重要手段�����,認為該項制度基本與百姓絕緣�,故對其多持批判、摒棄�����、肅清流毒的觀點����。

第三,旗民用贖不平等���,這一點是清代贖刑特有的負面標簽�。清朝定鼎之后���,旗人與民人構(gòu)成了清代社會最基本的兩大法律主體���。在“首崇滿洲”的政策推動下����,清朝致力于確立和維護旗人的法律優(yōu)越地位�。這使得清代法制相較于唐朝、明朝存在著鮮明的民族差異�。也正是因為清代旗人在法律上較民人更為優(yōu)待,故有學者以此為據(jù)�,認為清時“滿漢異制,一般不見漢人贖罪之例”���。

正因以清代贖刑為代表的傳統(tǒng)贖刑����,身上所背負的不公����、不平等標簽一直以來未曾摘除,故即便有學者認識到贖刑在特定歷史條件下的社會功用�����,也是頗為謹慎地持著部分肯定�、批判繼承等態(tài)度�。

(三)誤解癥結(jié)

回顧既有研究�����,盡管贖刑研究在有限法史成果中尚未絕跡��,但除翻炒史料外幾無新意��,但諸多關(guān)于傳統(tǒng)贖刑的研究呈現(xiàn)出觀念導向錯誤�。清代贖刑的系統(tǒng)性研究極為罕見�����,尤其是納贖幾乎是研究空白�,從而使得各種主觀臆斷盛行。納贖本為清代贖刑的基本制度��,但諸多概論基本未系統(tǒng)考察律例文的總體和詳細情況����,且目前沒有一篇學術(shù)文章或著作對納贖展開專論。研究匱乏和不當思潮恰恰是誤解清代贖刑和納贖制度的重要原因�,主要表現(xiàn)在如下四個方面。

第一����,學術(shù)思潮和思想上���,晚清以來的西學東漸和抄襲西方的法治近代化思潮制約了近世百年來的史學觀點。反封建殘余和批判中華法制基本成為主流學術(shù)方法��,這使得傳統(tǒng)法律文化的溢美之詞成為稀世珍寶���。列強的武力和變法“淫威”之下��,再輝煌和精美的中華贖刑也經(jīng)不住變法和修律派的妄自菲薄��。晚清以來的歷史格局����,也基本上沒有給中華法治的正名留下些許學術(shù)空間�,從而使得各種盛行的學術(shù)誤判發(fā)展為習慣性常識。

第二���,研究史料和格局上���,既有文獻基本以宋元以前的史料成書或明清論著作為依據(jù),缺乏對明清贖刑的立法損益展開創(chuàng)新研究����,忽略納贖等具體內(nèi)容的新變化��。除了熊謀林等對大清贖刑司法有較為系統(tǒng)的論證外����,諸多論文對清代贖刑基本一筆帶過����,從而使宋元贖刑的不公印象甚為頑固�。事實上,明律以后的贖刑變化很大�,清代納贖中的適用條件更加嚴苛和公平。

第三��,研究方法上�����,既有研究局限于法條摘錄和史料文獻選讀�����,缺乏對清代立法和司法的系統(tǒng)論證����。先前關(guān)于贖刑的立法研究��,方法上主要是借助于文獻評述��,輔以各種散見法條�,象征性地用幾條或幾段法條予以解讀�����。眾所周知�,中華刑律研判集中于二十四史中的《刑法志》,隨著近年來明清研究廣泛刻印或出版才為史家所掌握����。廣泛引用的《歷代刑法考》為沈家本所著,但對清代只字未提��。趙爾巽主持編修的《清史稿·刑法志》為研究整個清朝法治提供了文獻基礎(chǔ)��,但由于趙爾巽本人的晚清名仕身份����,以及《刑法志》主撰人員許受衡本身就是修律大臣,其立場得當與否自也難斷。

第四��,研究視角上�����,由于欠缺對明清以來的贖刑立法變遷的研究��,贖刑研究自然呈現(xiàn)出重收贖而輕納贖的研究局面���。雖然學者沉浸于漢唐宋的收贖,但對源于明代律文的納贖和例文的贖罪卻鮮有問津����。事實上,這兩種贖法與宋代以前的贖刑有本質(zhì)區(qū)別��,就連一以貫之的收贖內(nèi)容也有重大變化����。也正是這樣,諸多贖刑研究要么將納贖置于贖刑框架之下一筆帶過���,或者將納贖置于收贖中討論�����,要么停留在納贖的有力和無力上將其作為贖刑的不平等標簽����。

綜述表明,清代乃至傳統(tǒng)贖刑的爭論關(guān)鍵在于贖刑適用是否平等�����。古人多以儒家利義觀用“貧富異刑而法不一”評價贖刑���,近現(xiàn)代則多在變法或反對傳統(tǒng)法治視域下肯定清代贖刑服務于官僚特權(quán)和旗人貴族�����。雖有學者論及贖刑在特定歷史條件下的社會功用���,但對贖刑的立法機理討論仍極為匱乏。圍繞平等性這一關(guān)鍵點�,通過對禁贖條款進行審視,諸多論證和研究成果可作為重新認識中華贖刑的重要參考����。

二、《讀律佩觿》的背景及禁贖條款

(一)成書背景

早在清廷初建之時,統(tǒng)治者對于朝廷法度就極為看重���。清太祖努爾哈赤曾言��,“為國之道�,以何為貴�?在于謀事公信,法度嚴明也�����?����!?清朝定鼎之后更是“首申律令”���,朝廷每年都要對官員進行考核,若有人不曉律意����,則依律處罰。作為天下刑名匯總之地����,刑部官吏中更是盛行讀律之風��。正是在這一大環(huán)境下����,康熙七年����,出身于律學世家,被譽為“名世元臣冢嗣”的王明德以蔭生身份進入刑部工作���。

王明德就職刑部期間���,遇到疑難案件就用筆記反復推敲。因其積極鉆研刑名實務�����,故其憑借出眾的律學知識��,受到同僚和上級的贊賞�����。時任刑部尚書的姚文然就曾在文章中記載,正是得益于“與陜西司正郎王明德論律”���,才使得自己改正了對律文的錯誤認識����。王明德任職刑部陜西清吏司郎中時�,有感于時人輕視律學,以至于一些身負牧民之責的司法者“終其職����,終其身,終莫別其科條之為魚魯亥豕者”���。故將自身家學與實踐經(jīng)歷相結(jié)合�,在詹惟圣�����、陳丹赤等三十八位同僚和其子王心湛的協(xié)助下�����,將用來窺度法條文義與詳推法律疑義的筆記���,于康熙甲寅年整理成編�����。因此����,在某種程度上�,《讀律》也可被視為刑部官員(或律學家)集體智慧的結(jié)晶。

《讀律佩觿》中的“觿”字原意乃是“古代用象骨制成的椎形解結(jié)工具”����。而后逐漸演化為士人隨身所戴之佩飾。王明德將此書以“觿”命名����,是希望此書問世后能成為世人講讀律令、答疑解惑的隨身工具�����?���!蹲x律》共計八卷�����,內(nèi)容涉及例分八字釋意�����,清律常用詞語解釋�����,“以”“準”用語論述�。其中����,卷七所載“不準折贖總目”,主要是通過明列“不準折贖之法而后準令折贖之恩” �。

王明德基于前代律學研究,選取清律中較重要的條文和意思表示不明確的文字���,于書中先加闡釋�,進而推究律義�,補解條文中不明確所在���,所著所釋皆為獨創(chuàng)憑借精湛的釋律技巧與深厚的學術(shù)底蘊���,《讀律》問世之后���,很快對清代法制建設(shè)和律學發(fā)展展開指導。雍正五年(1727年)制定《大清律集解》時��,不僅參考了該書對律條���、律文的解釋���,還在律后總注中輯入了王明德《讀律》的注律成果。清代以后的法律注釋書籍�����,關(guān)于律母和律眼的解釋���,也都基本沿襲本書的觀點�����。清朝立法者和釋法者對該書的重視����,足以證明《讀律》對清律注釋的權(quán)威性和有效性。

(二)本書地位

清朝立法承襲式的發(fā)展決定了律學上的輾轉(zhuǎn)相承����。清朝初期,律學一直整理����、吸收、借鑒前代成果�����,《讀律》的問世標志著清代律學邁入獨立發(fā)展的階段�。回顧近年來的研究成果��,對于《讀律》的研究主要集中在以下四個方面:

首先���,作品內(nèi)涵方面����,海外漢律學家和國內(nèi)法史學家對其歷史地位和內(nèi)容有極高評價。谷井陽子將研究重點放到《讀律》的成書背景上�����,結(jié)合書中所載內(nèi)容�����,探討了滿清王朝初立時中國傳統(tǒng)法學的發(fā)展特點��。何勤華從《讀律》的版本�,王明德生平及學術(shù)思想����,《讀律》的體系、內(nèi)容和特點以及其在我國古代學術(shù)史地位五個方面對《讀律》作出系統(tǒng)評述��。包振宇則從法學研究的價值和實證兩個層面對王明德在《讀律》中的思想予以分述�。

其次,律學文化方面����,學者們在輯錄傳統(tǒng)律學名著時,無一不將《讀律》收入其中�����。張晉藩指出,以王明德為代表的�����,活躍于中央機構(gòu)且能直接參與到立法活動中的官員律學家���,因其出身經(jīng)歷故而對律意理解�、刑罰尺度的掌握更為得當����,其所著律書能夠從宏觀視角出發(fā)對實踐產(chǎn)生指導作用。吳建璠等學者在論述清代律學發(fā)展時指出����,《讀律》“以凡于王君所已著概不抄襲”的創(chuàng)新態(tài)度,為清代律學擺脫前朝影響��,走出一條新路起到極其關(guān)鍵的作用����。

再次,法律解釋方面����,《讀律》所載的律母和律眼��,乃傳統(tǒng)法律語言學和法解釋學的重要研究素材�����。陳銳對“例分八字”進行考釋時指出,《讀律》中對此八字的詳細研究��,使得王明德成為“清代律學家中對這八個字研究得最為深入的集大成者”����。又因八字中的“準”“以”等字有比照、比附之意�, 故除了法史學者運用《讀律》對傳統(tǒng)比附制度進行研究外, 一些學者還從《讀律》入手���,討論類比解釋的適用問題���。

最后,司法檢驗方面����,《讀律》是有關(guān)傳統(tǒng)司法檢驗的研究不容忽視的重要素材。紀清漪、巨瀾等學者在整理傳統(tǒng)法醫(yī)著作時���,都將《讀律》收錄��。管成學更是將其作為考證《洗冤集錄》版本源流的重要工具�����。關(guān)于清代司法檢驗的研究中�����,茆巍等學者借助《讀律》�,論述清人在司法檢驗領(lǐng)域的探索和發(fā)展���。如周靖梳理史料后指出����,誕生于明末的“黃光檢骨”之法��,正是在《讀律》的推介下����,才在清代司法檢驗中得以推廣���。

遺憾的是,學界對于《讀律》雖然研究豐富�����,但對禁贖條款卻基本不予涉及�。除了張晉藩等少數(shù)學者在文章中有所涉獵外,目前尚未有人對《讀律》所載之贖刑內(nèi)容展開專論���。

(三)禁贖條款

《讀律佩觿》中有關(guān)納贖禁用條款的記載,是王明德注意到清律對納贖范圍所載未明后��,基于“補不準折贖之全”的考慮�����,以一語一罪�����、一事一條的標準���,從順治三年版《大清律集解附例》的74項罪名中篩選出來�。將201條不得適用(納)贖刑的條款,根據(jù)刑罰輕重分為十九等�,包括流類三等、徒類五等��、杖類五等���、笞類五等��、笞杖徒流類一等���。至于清律中“勢難為之條析縷分”的條文,則單獨歸入“笞杖徒流不準折贖”項王明德認為����,贖刑(尤其納贖)的適用存在著法律明確規(guī)定的邊界。其原因在于����,名例律的十惡、常赦不原等條款的存在規(guī)定了犯罪行為不赦不原的底線�,即便法條沒有明文規(guī)定,但贖刑仍然存在著禁止使用的范圍����。所謂“夫必有不準折贖之嚴�,而后民始不敢犯�����,亦必有不準折贖之法而后準令折贖之恩”便是這個道理���。而之所以納贖適用范圍未能同收贖��、贖罪等制度一道于法典中得到明確規(guī)定����,其原因在于受高度概括的立法手法和未易縷分的條文格式所影響����。如果將納贖適用范圍“于名例統(tǒng)而括之���,而于贖例又復統(tǒng)而括之” ��,這樣的立法模式會使法條相互抵牾和冗余����,影響名例中各項條文的系統(tǒng)性�����、協(xié)調(diào)性、概括性����。

《讀律》中有關(guān)納贖的規(guī)定,成為評價清代納贖立法是否平等的主要標準��。正如日本學者谷井陽子所言���,對于尚未充分理解的清律理論�,有必要熟讀《讀律》�。因此,是時候用清人讀律所戴之“佩觿”����,來破解當代有關(guān)清贖刑立法是否平等的疑難。本文在先前研究的基礎(chǔ)上�,以《讀律》禁贖條款為素材,對清代贖刑制度進行研究�����,以期“挖掘和傳承中華法律文化精華”���,為解決當下罰金疑難提供改革思路��。

三�����、研究設(shè)計與發(fā)現(xiàn)

(一)研究設(shè)計

本研究團隊選擇由何勤華�����、程維榮等人點校���,法律出版社2001年出版的《讀律佩觿》為研究素材��,共載禁贖條款201條���。需要說明的是,這些禁贖條款雖然經(jīng)過王明德的初步拆分���,但受當時技術(shù)限制,仍有些許疏漏之處���。一是��,部分適用于死刑減等人犯的條款�����,不涉及具體犯罪���;二是�,一些條款后的禁贖緣由并不具體��,而是只用“律不準贖”予以標示���;三是�,部分條款的信息并不全面���,細節(jié)缺損較多��;四是��,條款拆分不夠完善�,王明德遵循“一事一語”方式�,只以卷目中的犯罪行為為中心,將禁贖條款按刑罰分等拆分(詳見附表)。

研究團隊在王明德的基礎(chǔ)上�,對禁贖條款作進一步優(yōu)化。一方面在轉(zhuǎn)錄過程中��,將冗余信息剔除���,并結(jié)合清律將缺損信息加以補全�����。另一方面以犯罪主體為依據(jù)��,對這些條款進一步拆分�����,最后得出239項禁贖條款(實際分析237項��,因兩款不涉及主體身份�、犯罪��、事由�,即,“重兇遇熱審�,請旨減等發(fā)落。系免死重囚,流����、杖俱應不準贖”和“監(jiān)候重囚,朝審矜疑,請旨發(fā)落者。系免死重囚���,流����、杖俱應不準贖” �����,故后文分析過程中予以排除)��。借助先前研究經(jīng)驗�����,研究團隊將拆分后的禁贖條款根據(jù)一定的編碼轉(zhuǎn)錄�����。

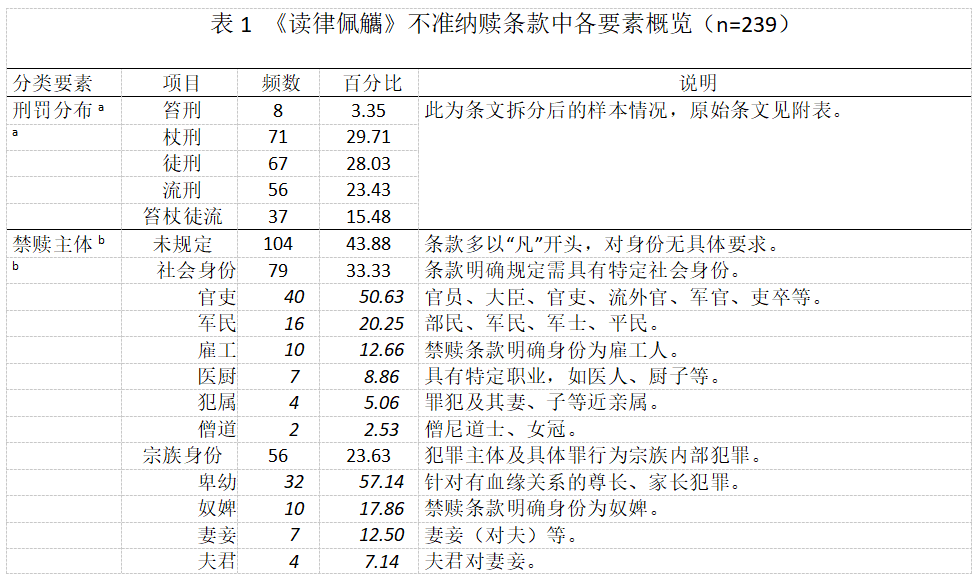

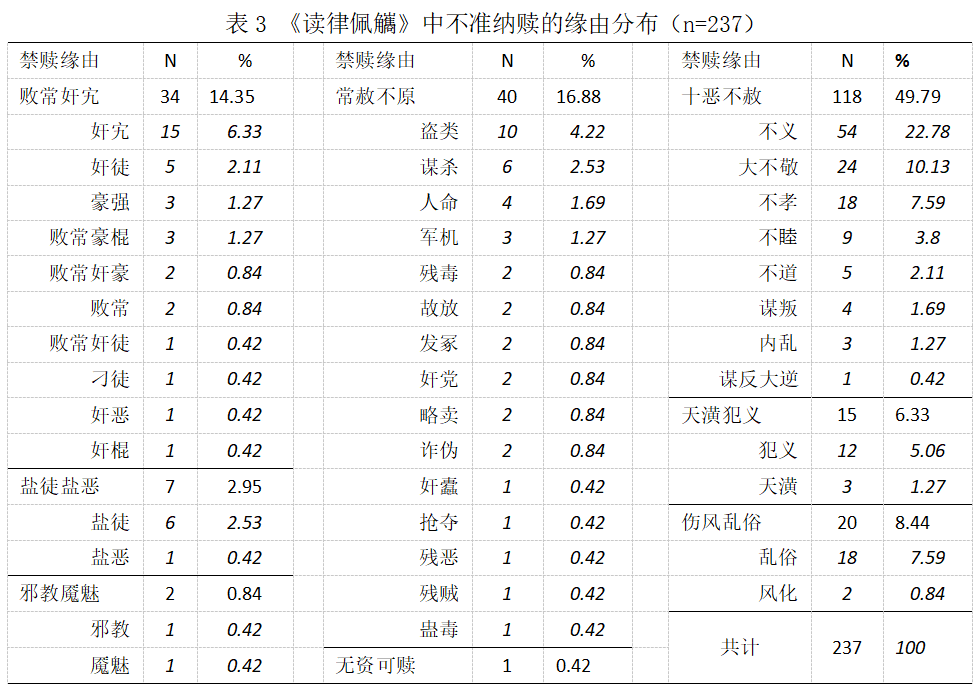

考慮到禁贖條款分布較廣��,且內(nèi)容規(guī)定涉及罪、人��、罰等復雜情事�。研究團隊在轉(zhuǎn)錄過程中,根據(jù)主題和研究需要��,對拆分后的條款從以下三個方面進行了信息整合(詳見表1)�。一是禁贖主體,根據(jù)法條規(guī)定和先前的爭議焦點���,將禁贖主體分為無身份要求�、社會身份和宗族身份三類��。二是犯罪行為���,禁贖條款相關(guān)罪行涉及74項罪名�,難以逐一羅列����。因此,研究團隊參考先前的研究�,按照現(xiàn)代刑法的分類標準對各類犯罪行為重新歸納。三是禁贖緣由���,雖然多數(shù)禁贖條款后標示了相應緣由�����,但諸多緣由較為細碎雜亂���,且部分緣由標注不清。研究團隊將原始緣由結(jié)合律意進行整合后����,共得出十惡不赦、常赦不原����、敗常奸宄、天潢犯義等八種禁贖緣由�。

(二)禁贖總覽

表1為禁贖條款數(shù)據(jù)化處理后,各組成要素的分布情況概覽���。數(shù)據(jù)顯示���,禁贖條款主要由刑罰、主體����、罪行和禁贖緣由四項要素組成��。

刑罰方面����,《讀律》中所載的禁贖條款在刑罰層面呈橄欖型分布�����,這表明禁贖條款的分布與贖刑適用的范圍整體保持一致�����。禁贖主體方面��,無具體身份要求的禁贖條款(n=104, 43.88%)數(shù)量最多�,社會身份中,針對官員的禁贖條款要顯著高于軍民��、雇工等其他社會身份��。至于宗族身份(n=56, 23.63%)中����,卑幼���、奴婢、妻妾等地位相對較低的主體�����,其贖刑適用的門檻要遠高于夫君��、尊長等高地位主體�����。犯罪行為方面��,禁贖條款主要分布于危害人身安全�����,占比較高的為致人死傷(含自殺)的人身安全類犯罪(n=82�,34.60%)�。具體到法典中,禁贖條款集中分布在人命�����、斗毆和賊盜三項律目之中,表明禁贖條款的分布符合“急于賊盜”的傳統(tǒng)刑事立法理念�。禁贖緣由方面,《讀律》的歸納并不完善�,絕大多數(shù)的緣由出現(xiàn)頻率為5次以下。相同�、相似的犯罪行為存在不同緣由的現(xiàn)象較多,這也是清人沈之奇評價《讀律》所載禁贖條款有“未盡當”的原因�����。就類別而言�,禁贖緣由可根據(jù)清律有無明文規(guī)定,分為意定緣由和法定緣由兩類����。其中,以“十惡不赦”(n=118��,49.79%)和“常赦不原”(n=40�,16.88%)為代表,載于名例律的法定不贖緣由在諸多緣由中占到絕對多數(shù)�����。而“敗常奸宄”“天潢犯義”“傷風亂俗”等未載于清律,由王明德給出的意定不贖緣由���,雖然名目繁多���,但數(shù)量卻相對較少。

禁贖條款的整體分布表明了以下幾個信息���,這對于正確理解大清納贖至為關(guān)鍵����。第一��,在清代適用范圍最廣的納贖�,無論財力多寡皆并不能贖死刑�����。雖然清律有著“五刑皆可用贖”“凡軍民諸色人役�,審有力者……不分笞、杖����、徒、流����、雜犯死罪����,應準納贖者�,俱照有力、稍有力圖內(nèi)數(shù)目�����,折銀納贖”的表述�, 但與斬、絞等真犯死刑不同的是�,雜犯死罪在實際執(zhí)行中僅為徒刑五年,故清代納贖事實上僅贖至流刑����。這也是《讀律》中記載“所云不準折贖,其于流��、徒�、笞、杖�,或亦厘然其若備”的原因。第二,禁贖條款主要是規(guī)制對象為無特定身份的社會一般人��。立法層面并未側(cè)重對特權(quán)主體保護��,代表特權(quán)的官吏主體����,其禁贖條款的數(shù)量甚至顯著高于軍民、雇工等社會低位階群體�����。身份高低貴賤并不能完全解釋納贖的適用�����。第三����,用贖者是否有力�,絕非決定納贖適用與否的關(guān)鍵因素。在本文237項數(shù)據(jù)中�,僅有1項數(shù)據(jù)的禁贖緣由為“無可贖之資”。這說明�,盡管清律中規(guī)定了“有力照律納贖”,但犯罪人財物的多寡并非贖刑適用的主要門檻。第四�,相較于用贖人的身份,清代納贖在適用時更重視犯罪人的所犯罪行�。從禁贖緣由看,犯罪屬于“十惡”“常赦所不原”所規(guī)制的行為��,是被禁用贖刑的主要原因��。對于這一現(xiàn)象�����,王明德在“不準折贖總目”中曾言��,“細詳名例各條��,其中所包���,最為蘊籍���,如十惡不赦、常赦不原二條�,……關(guān)乎其類者,則無不皆在不赦不原之中也���?���!?/span>

(三)禁贖分覽

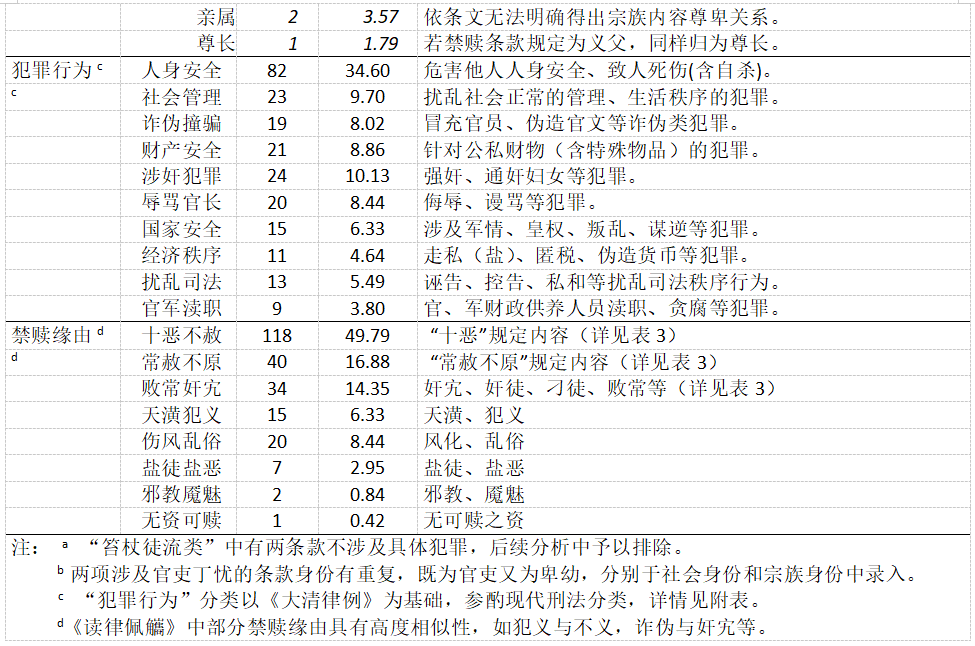

禁贖總覽雖得出禁贖條款各要素的整體分布情況,但在具體犯罪中的各要素分布又有所不同����。為更好探究犯罪主體對贖刑適用的影響,表2以犯罪主體為重心��,對其在各類犯罪行為中的分布情況展開討論�。

如表2顯示,對于無特定身份的常人而言����,禁止用贖的罪行主要為人身安全(n=25)和財產(chǎn)安全(n=21)這兩類犯罪。其中�,人身安全類犯罪的分布更為集中,除誘拐典賣良人為奴婢的主犯和幫助犯不得用贖外�,其他犯罪皆與殺人、傷害犯罪有關(guān)�。另外,與現(xiàn)代刑法不同�����,危害結(jié)果對納贖的影響并不十分顯著����。以“屏去人服食”罪為例,清律中本刑輕重與危害結(jié)果呈階梯狀�,致人損傷杖八十,傷至殘廢疾者處杖一百���、徒三年�,至人篤疾者處杖一百�����、流三千�����,至死者處絞監(jiān)候�����。由于以行為之惡為核心���,非以行為之果為要義���,故《讀律》明確說明以上三種都不用贖�����。

禁贖條款中明確載明社會身份的條款中�,官吏類(n=40)禁用贖刑的條款不僅相較于其他主體占比最多�,分布范圍也比較廣。官軍瀆職類犯罪由吏律中的“上言大臣德政”“交結(jié)近侍官員”�,以及兵律中的“從征違期”、刑律中的“檢驗尸傷不以實”等罪構(gòu)成��。人身安全類犯罪中�,除一項條款涉及“宮內(nèi)忿爭”罪外, 其余條款皆出自刑律的“毆制使及本管長官”“謀殺制使及本管長官”二罪��。辱罵官長類犯罪則是集中分布在“罵制使及本管長官”罪中��,具體罪行為下級官吏辱罵上級官員��。兩項社會管理類犯罪皆出自“匿父母夫喪”罪�,罪行為官員違背喪制,該丁憂未丁憂�����,或冒哀赴任����。

社會身份中,數(shù)量僅次于官吏類主體的身份為軍民(軍民�����、軍士����、部民)。該類主體所涉犯罪屬于真正身份犯���。軍民類身份的禁贖條款主要分布在針對本管長官的犯罪中����,罪行主要為辱罵��、毆打和謀殺�����。這些犯罪與前述“屏去人服食”罪相同����,不論結(jié)果輕重���,一律不得用贖。其他社會主體中�����,雇工類身份的禁贖條款分布廣����,罪行基本都是針官長的犯罪。以分布最多的辱罵官長(n=5)為例��,按照《讀律》要求�,雇工人凡罵家長及其近親屬(期親、大功親��、小功親��、緦麻親)的���,皆不得用贖�。犯屬類主體的禁贖條款則出自刑律中的“殺一家非死罪三人”“采生折割人”和“造畜蠱毒堪以殺人”三項罪名。清律規(guī)定��,犯此三類罪名的���,除本犯處死不得用贖外�,不知情的犯人家屬連坐處以流刑�。僧道類身份的禁贖條款較少�,集中分布于“居喪及僧道犯奸”罪中。醫(yī)廚類身份集中分布于國家安全類犯罪中�,是因為其罪行為“儀制”中的“合和御藥”罪。

與社會身份相比���,宗族身份類的禁贖條款雖然數(shù)量相對較少(n=56)���,但其具體身份的內(nèi)部分布則呈現(xiàn)出鮮明的地位差異。卑幼����、妻妾、奴婢等地位較低的主體不僅禁贖條款數(shù)量較多�����,且涉及的罪行范圍也較為廣泛。卑幼(n=32)類身份適用納贖限制最多�����、涉及犯罪范圍最廣��。其中�,包含“匿父母夫喪”“父母囚禁嫁娶”等罪在內(nèi)的社會管理類犯罪最多,該類犯罪的罪行主要表現(xiàn)為卑幼類主體沒有遵守法律規(guī)定�,擾亂社會的日常生活秩序。在人身安全類犯罪(n=9)中����,除一項因貧困不能贍養(yǎng)其父,致其自殺(縊)的“子孫違反教令”罪外�, 其他禁贖條款皆分布在“毆期親尊長”“毆祖父母父母”和“謀殺期親尊長”罪中。與前述的社會身份一樣�,傷害、謀殺尊長的罪行并不將犯罪結(jié)果作為納贖適用的裁量因素���。共犯首從與危害結(jié)果一樣����,也并非影響納贖適用的依據(jù)��。“謀殺祖父母父母”罪的禁贖條款顯示����,謀殺緦麻以上尊長已行(未果)者,首犯處流����,從犯處徒。二者雖然在主刑有所差別����,但皆不可適用納贖�。

其他宗族身份中,奴婢類主體的禁贖條款數(shù)量相對較高����。該類主體的禁贖罪行主要表現(xiàn)為毆打家長、辱罵家長及與家長妻通奸���。較為特殊的是�,該類主體除對家長犯罪不得用贖外��,針對不具有宗族身份的良人犯罪也不得用贖��。妻妾類主體的犯罪對象為夫及夫之近親屬,若身份為妾���,則還包括對正妻犯罪�。禁贖罪行則涉及控告(干名犯義)��、傷害(妻妾毆夫)等罪�。相關(guān)罪行的禁贖情況與卑幼較為一致。值得注意的是涉奸犯罪中的宗族身份分布情況����。家庭內(nèi)部地位較高的夫君、尊長主體的贖刑限制條款雖然總數(shù)相對較低�����,但在涉奸犯罪中卻出現(xiàn)了夫君����、尊長等地位較高主體用贖限制超過妻妾、卑幼地位較低主體的倒置現(xiàn)象�。尊長禁贖條款皆分布于“縱容妻妾犯奸”罪。書中記載�����,為義父、夫君的尊長若抑勒乞養(yǎng)女��、妻妾與他人通奸的�,依律處罰不得用贖。若夫君縱容其妻妾與他人通奸�、用財買休、賣休和娶人妻的�,亦不得用(納)贖。

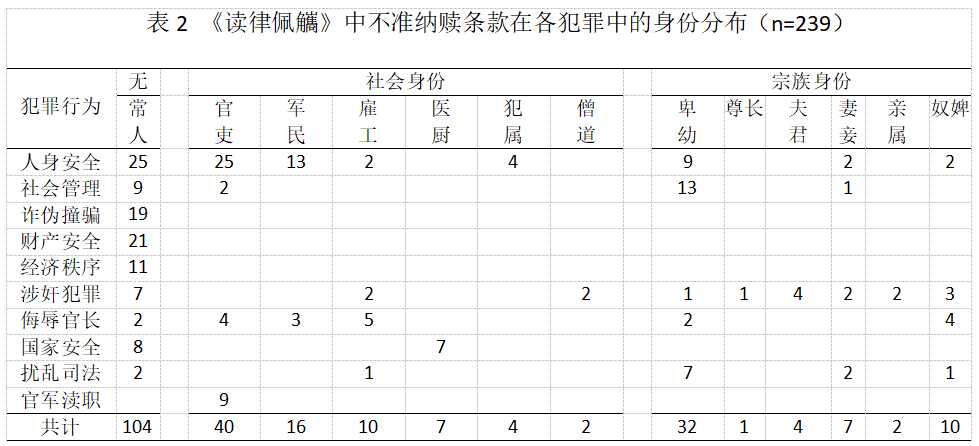

(四)禁贖緣由

表3為禁贖條款中禁贖緣由的分布情況��。所有緣由中排名前三的分別是十惡不赦���、常赦不原和敗常奸宄�,其次是以具體行為作為理由的天潢犯義�����、傷風亂俗�、鹽徒鹽惡和邪教魘魅��,最后才是與資產(chǎn)相關(guān)的無資可贖����。十惡不赦和常赦不原皆為清律名例律中法定罪名���,而其他禁贖緣由則是王明德在詳查律意的基礎(chǔ)上“揣擬”給出。關(guān)于禁贖緣由��,主要發(fā)現(xiàn)如下:

首先�,在眾多緣由中����,分屬十惡(n=118)的禁贖緣由占比最高����?�!蹲x律》給出的十惡類禁贖緣由中��,排名前三的分別為不義�����、大不敬和不孝三項���?���!安涣x”禁贖條款涉及的犯罪包括普通軍民、下級官吏謀殺��、毆��、罵制使及本管長官��,奴婢�、妻妾、奴及雇工人毆家長等行為����。“大不敬”皆屬對皇權(quán)不敬不恭的危害行為�����,如常人“毀大祀丘壇”“盜園陵樹木”���,醫(yī)廚“合和御藥”,官員“棄毀制書印信”“上書奏事犯諱”“宮內(nèi)忿爭”等����。“不孝”條款多分布于犯罪主體為卑幼的“子孫違反教令”“毆祖父母父母”“居喪嫁娶”“家長為人所殺而奴婢私和”等�。十惡類其他禁贖緣由中����,“不睦”和“內(nèi)亂”兩類主要與宗族內(nèi)部犯罪相關(guān)����。前者集中分布在宗族卑幼“毆期親尊長”“干名犯義”“罵尊長”等犯罪當中,而后者主要分布于“紊亂禮經(jīng)”的“親屬相奸”犯罪�。“不道”類禁贖緣由分布在刑律“人命”目��,除一項為禁止采生折割已行未傷人的加功從犯禁用納贖外���,其余禁贖身份皆為犯“造畜蠱堪以殺人”“采生折割人”等罪的不知情近親屬���。“謀叛”類禁贖緣由分布在刑律“謀叛”罪中�����,針對的是“謀背本朝����,將投蕃國”的犯罪,“謀反大逆”類緣由雖由“謀反”和“謀大逆”兩類十惡構(gòu)成�����,但僅涉及“謀反大逆”一項犯罪。對于“謀反大逆”“謀叛”等危害國家安全的犯罪�,即便屬于未行從犯,罰不論死��,亦不能納贖��。

其次�����,常赦不原(n=40)類禁贖條款是第二大主要緣由����。所謂常赦不原,乃除犯十惡外�����,“殺人�����、盜系官財物�,及強盜、竊盜��、放火��、發(fā)冢�����、受枉法不枉法贓�����、詐偽�����、匪奸����、略人、略賣����、和誘人口,若奸黨及讒言佐使殺人、故出入人罪�,若知情故縱、聽行藏匿引送���、說事過錢之類一應實犯”等罪行���。結(jié)合條文來看,該類中占比最高的為“竊盜”“強盜”“白晝搶奪”“賊盜窩主”和“盜園陵樹木”等“盜類”犯罪��。謀殺和人命類緣由主要從謀殺人�����、斗毆及故殺人�����、謀殺祖父母等罪中得出��。殘毒�、殘惡、殘賊三類緣由皆為犯罪人“屏去人服食”的行為���。而奸蠹類緣由則是尋常官吏巡獲私鹽時誣指平民的行為���。常赦不原類禁贖條款中���,絕大多數(shù)條款對犯罪人的身份并不作要求�����。

再次�,敗常奸宄是第三大類(n=34)禁贖緣由。具體來看���,與招搖撞騙類犯罪相關(guān)的“奸宄”“奸徒”“敗常奸豪”等緣由占到絕對多數(shù)�����,基本分布于刑律“詐偽”中的“詐傳詔旨”“詐假官”“私鑄銅錢”“詐偽制書”“詐稱內(nèi)使等官”等罪��。此外�����,敗常奸宄類緣由中還有“豪強”“敗常豪棍”“敗?��!薄暗笸健薄凹橥健薄凹閻骸钡确瞧墼p類禁贖緣由�����。其中��,“豪強”和“敗常豪棍”多指犯罪人憑借自身優(yōu)勢地位私下拷問��、強占田土����、把持行市���、欺凌官吏等行為�?����!皵〕����!睘樯岬朗糠讣椋暗笸健睘橥性┩?、辱罵司法官員,“奸惡”為幫助竊盜犯窩藏贓物��,“奸棍”為偽造假銀、知情買使����。

最后,其他禁贖緣由的數(shù)量相對較少�����。主要涉及天潢犯義�����、鹽徒鹽惡�����、邪教魘魅和無資可贖��。就天潢犯義來說����,“犯義”類禁贖緣由集中在“干名犯義”“奴婢毆家長”“奴婢罵家長”和“罵尊長”罪中��?�!疤熹辍鳖惤H緣由集中在“皇家袒免以上親被毆”罪,專指毆打皇室親屬�,與“十惡不赦”中的“大不敬”相似。傷風亂俗類緣由中��,除一項適用于常人賭博�,事系亂俗,故不得用贖的條款外����,其他條款皆為不同身份主體的涉奸犯罪。鹽徒鹽惡�、邪教魘魅和無資可贖三類禁贖緣由數(shù)量相對較少。鹽徒鹽惡類緣由出自戶律中的“鹽法”罪�,《讀律》除將“誣指平民”這一項條款的不贖緣由定為“鹽惡”外,其他緣由皆歸為“鹽徒”���。邪教魘魅類緣由中��,“邪教”類禁贖緣由針對的是從事邪教犯罪的從犯(主犯處死)��,而“魘魅”類針對的是造魘魅�����、符書咒詛�����,令人疾病的行為����。最后,整個禁贖條款中數(shù)量最少的緣由為“無資可贖”�����,這也是《讀律》所列禁贖條款中唯一一項直接與財力多寡相關(guān)的禁贖緣由��,該緣由載于“良賤相毆”罪“奴婢毆良人加凡人一等”之后��,書中標示“系無可贖之資�,應俱不準贖”��。

四���、清代納贖平等性的討論與回應

(一)身份差異的再駁斥

既有研究認為�����,包含清代贖刑在內(nèi)的傳統(tǒng)贖刑立法不公的結(jié)論���,主要圍繞以身份為基礎(chǔ)的貧富��、貴賤和滿漢異刑展開��。然而�,無論類似論述如何修飾��,僅就清代納贖而言����,這些結(jié)論并不成立,主要理由如下:

首先�����,納贖不存在貧富異刑的現(xiàn)象�����。第一��,從贖刑種類來看��,應當正確認識納贖、收贖�����、贖罪三者的區(qū)別和適用范圍的相互補充��。納贖雖被貼上“有力納贖”“無力決配”的標簽����,但應當注意,納贖之外還有諸圖中的收贖���、贖罪���。第二,從折贖的刑罰來看��,清代贖刑中僅收贖和贖罪可贖死刑�����,但這不是贖刑本身所致����,而是立法基于恤刑思想對老幼廢疾�、婦女等弱勢群體的特殊優(yōu)待�����。至于納贖���,則無論如何不可能贖死,這從立法源頭上分流贖刑���,有效地杜絕了無力坐死的可能����。第三��,從適用額度來看�,適用于“有力之人”的納贖額度雖較收贖、贖罪較高���,但與漢唐時期的額度縱向?qū)Ρ葋砜?��,門檻無疑顯著降低。第四���,從適用范圍來看��,《大清律例》和《讀律》中有關(guān)納贖適用與禁用的先決條件中����,對犯罪人的財力多寡并不看重,除了“奴婢毆打良人”這一項犯罪是因奴婢無資產(chǎn)而被禁止納贖外�����,其他犯罪能否用贖主要考慮行為惡劣程度����。

其次,納贖在立法上不存在偏向特權(quán)的現(xiàn)象�。盡管唐宋贖刑有可能偏向特權(quán)的“聽贖”規(guī)定,但代表特權(quán)階級的官吏在清代贖刑適用時并未得到優(yōu)待�,各種禁止官吏納贖的條款反而最多。一方面��,清代贖刑無論是收贖����、納贖�,還是贖罪,都沒有像唐宋一樣強調(diào)對官員及其親屬可聽贖?��!蹲x律》的禁贖條款中多為不真正身份犯罪的現(xiàn)象���,足以表明清代平民百姓的用贖環(huán)境較之前朝已有大幅改善。學界關(guān)于贖刑制度在宋明之后����,已基本不再服務于特權(quán)者的論斷,是基本成立的����。另一方面,清代贖刑立法不僅沒有特權(quán)用贖的優(yōu)待條款���,反而對其加以限制���。以官吏身份類主體為例,《讀律》給出的用贖負面清單遠超地位低下的軍民和雇工����。當然,這些限制主要出自律法中的“常赦不原”和“十惡”兩類犯罪����,《讀律》的用贖標準明確得到了清律凡例的支持�,這同樣能說明清代嚴控對特權(quán)之人用贖免刑���。如清律規(guī)定�����,若官員“因公科斂�����,坐贓致罪”����,則一律決配����,“概不準納贖”。這兩方面充分說明清代納贖已注意到前朝立法中官民用贖不等的弊端�����,故加大對官吏等主體的嚴苛折贖態(tài)度�。

最后,清代納贖在立法上不存在滿漢有別的現(xiàn)象��。清初雖在“首崇滿洲”政策的影響下�,部分制度中存在滿漢異刑的現(xiàn)象,但這種基于民族身份的差異卻并未體現(xiàn)在贖刑立法中���。無論是載于《大清律例》中的收贖���、贖罪的適用條件,還是載于《讀律》中的納贖禁用條款���,其適用依據(jù)皆不包含民族身份因素���。事實上在康雍以后,隨著清廷對滿漢關(guān)系的調(diào)整�����,旗人法律特權(quán)逐步削弱�����。如乾隆皇帝即位之初就曾詔令���,“舊定旗民條例��。未免輕重懸殊���。所當隨時更定��?��!鼻《吣辏瑸檫M一步推行旗民平等政策����,皇帝諭令,若旗人罪犯“寡廉鮮恥”����,則應削去旗籍,照民人一體發(fā)遣辦理����。及至道光時期,清律運用增補例文的方式����,使旗人犯罪基本能夠做到“各照民人一例辦理”�。事實上����,將身份因素排除在贖刑范圍之外的做法��,不是清代立法獨創(chuàng)��,民族身份自唐以降的歷朝立法始終未作為贖刑適用的裁量因素����。最明顯的證據(jù)是,《唐律疏議》《宋刑統(tǒng)》《大明律》中都不見民族異贖的規(guī)定���,甚至在遼�、金����、元等由少數(shù)民族政權(quán)的相關(guān)立法也未將民族身份作為贖刑適用與否的因素。如元朝贖刑立法規(guī)定���,“諸牧民官���,公罪之輕者����,許罰贖��;諸職官犯夜者����,贖;諸年老七十以上����,年幼十五以下,不任杖責者�����,贖���;諸罪人癃篤殘疾��,有妨科決者��,贖��?��!睆氖妨戏治黾氨疚牡难芯?���,可以確定���,前人對于清代贖刑“滿漢異刑”的論斷基本上可以視為謬論。

(二)立法差異的新解釋

作為一款傳統(tǒng)刑罰體系下的換刑制度�����,清代贖刑在立法設(shè)計上承繼了中華刑法的固有特色�����。因此�����,清代贖刑在立法上確實存在不同主體的異刑現(xiàn)象�,但這并非因貧富、官民����、民族的差異所導致����,而是中華禮法思想的一貫體現(xiàn)�����?����!蹲x律》在《大清律》及《大明律》基礎(chǔ)之上����,根據(jù)“常赦所不原”“十惡”等禁贖理由,羅列出的諸多禁贖條款充分反映了崇尊����、抑強和懲惡三方面的禮法思想。

首先�����,尊卑有別的禮法綱常決定了不同主體或?qū)ο蟮目哨H性差異�。雖然,納贖在律典中并未明確強調(diào)尊卑身份,禁止納贖條款中絕大部分也是無身份主體��。但就涉及身份類型的禁贖條款而言���,仍能體現(xiàn)出基于儒家綱常倫理所產(chǎn)生的上下級��、長幼��、良賤的尊卑有別現(xiàn)象��。就上下有別而言���,官員與平民之間雖然用贖相對公平�����,但若官員行為有違綱常����,以下犯上、弄權(quán)瀆職�,則概不用贖。如《讀律》就將官員臨朝忿爭����、奏事犯諱等瀆職行為以事涉“大不敬”為由��,排除在納贖的適用范圍外���。就良賤有別而言,雖有學者提出�,清代的奴仆雇工在法律上已經(jīng)成為“凡人”一員,但從禁贖條款來看并非如此�。奴仆不僅在宗族生活中要服從尊長,在社會生活中對平民良人也不得無禮�����。占比最高的“不義”“不孝”和“不敬”類禁贖緣由���,與儒家思想中的親親尊尊����、君臣父子綱常倫理關(guān)系正好對應����。清代刑事立法多承繼前朝,故在儒家禮法思想影響下形成尊卑有序的傳統(tǒng)法秩序�,使得刑罰與身份之間聯(lián)系密切�。納贖所呈現(xiàn)出的尊卑差異�����,充分體現(xiàn)出其立法之理同儒家禮法�����、綱常倫理緊密匹配����。

其次,抑強憫弱的恤刑思想決定了贖刑主要關(guān)注于弱勢群體����。矜弱方面,清代贖刑制度承繼傳統(tǒng)恤刑思想����,《納贖諸例圖》對老幼廢疾�����、婦人等弱勢群體的收贖則可說明一切����。而《讀律》的納贖禁用條款�,則主要彰顯了贖刑適用的抑強特征��。盡管清律原文規(guī)定“有力”之人可適用納贖���。但《讀律》則進一步規(guī)定����,若犯罪人利用自身實力����,仗勢欺人、豪橫鄉(xiāng)村�����,侵占田土����,擾亂司法等涉“敗常豪棍”“敗常奸豪”“豪強”類的犯罪時,即便行為人有能力支付贖金�����,依舊不得用贖。傳統(tǒng)社會中�����,豪強的存在對社會公平正義的實現(xiàn)產(chǎn)生極大干擾����。因此,抑制豪強�����,一直是傳統(tǒng)社會治理的重點對象��。清代立法承繼前朝舊制�,對豪強的打壓態(tài)度一并貫徹于贖刑適用。

最后��,懲惡揚善的寬宥思想決定了善可恕��、惡不贖��。清代贖刑立法中的善惡有別特征����,主要體現(xiàn)在刑罰、罪行和累犯不贖這三個方面���。刑罰方面���,與現(xiàn)代刑法中罪刑相適應原則相似的“中罰”思想,一直指導著包含清代贖刑在內(nèi)的傳統(tǒng)刑罰設(shè)置���。死刑及諸多禁贖緣由(表1����、3)充分說明���,可納贖之罪只能是客觀危害和主觀惡性較輕的犯罪���。死刑不準納贖,從刑罰角度表明了清贖適用區(qū)分善惡的現(xiàn)象���。罪行方面����,將禁贖緣由與具體罪行結(jié)合來看��,納贖制度雖然適用條件以有力、無力為依據(jù)��,但其禁用條件則是根據(jù)犯罪行為的惡性程度依次展開���。首當其沖便是十惡犯罪概不準贖���,這主要是因為十惡類條款規(guī)定的是嚴重侵犯傳統(tǒng)社會統(tǒng)治基礎(chǔ)與基本價值的極惡犯罪。關(guān)于常赦不原�,《讀律》還將殺人、竊盜��、奸黨��、枉法���、放火等犯罪列為禁贖行列����。王明德認為����,這些犯罪“既皆在不赦不原矣……又焉得因其刑之輕而更贖之哉。”對敗常����、奸宄等小惡犯罪禁止用贖����,雖然這些罪行之惡次之,但王明德基于“方長不折�,將尋斧柯,娟娟不塞�,源源奈何”的考慮,一并禁止其適用贖刑�。王明德在書中,還專門用“賊噬母乳”的案例����,來論證防微杜漸的必要性。

(三)納贖平等性的新發(fā)展

“明乎其為不準贖�����,則凡余者皆在有力聽贖之列”�。本文從《讀律》所載禁贖條款入手,結(jié)合禁贖主體���、禁贖緣由等要素�����,反向推導出清代贖刑立法標準�����,為觀察清代贖刑立法提供了全新的素材和視角���。主要體現(xiàn)在三個方面:

第一�����,納贖體系化繁為簡�����,降低用贖門檻���,保障贖刑在全國平等適用?!洞笄迓衫啡∠髀伞都{贖諸例圖》中的京外區(qū)別,同時將做工和運糧����、灰����、磚��、水����、碳等統(tǒng)一為錢��、米����。這樣一來,無論是在京或外���,均可以保障納贖按統(tǒng)一的方式通行于全國���。《大清律例》的《納贖諸例圖》在明律基礎(chǔ)之上進一步降低納贖金額��,時刻關(guān)注財力多寡的可贖性��,確保貧民可贖。例如��,笞二十中的有力者贖銀僅為銀五錢��,稍有力者也僅為四錢五分��;總徒四年中有力者的贖銀為二十兩�,稍有力者十四兩四錢。由此可見��,清代贖刑對弱勢群體的保護和對贖刑額度的下調(diào)���,從實質(zhì)平等和形式平等兩個方面保障了贖刑的適用�����。

第二���,納贖的可贖和不可贖標準更為明確,可以保證用贖與否的標準統(tǒng)一���。中華贖刑雖自上古時期便已有之��,明律襲漢唐律���,清代又在明律基礎(chǔ)上有所改良��。但從整體上來看����,清代以前的用贖與否整體上并不明確��。正因為如此��,王明德才指出“我清定律之處��,因仍其舊�,未為損益��,所載折贖各圖皆除真犯死刑外�����,自雜犯斬絞以至于笞�����,……凡曰無刑�����,無不皆在所贖之中,而不知實有不概準折贖之異”����。《大清律例》直接將《讀律》中的不準納贖條款作為法律依據(jù)�����,事實上已經(jīng)明確了納贖與否的罪行及理由�。也正如王明德所言“庶以全乎其為不準折贖之類,明乎其為不準贖�。則凡余者皆在有力聽贖之列”。與前朝律文�����、律疏固守于條文內(nèi)相比�����,《讀律》的最大貢獻就在于把律文中未加詳明的不可贖事由拆分出201項���,從而為余下條款大量使用納贖奠定了堅實的基礎(chǔ)��。

第三�����,納贖條文之間配合更加充分��,司法平等適用的保障措施更加明確��。為了增加納贖的適用幾率��,清律明確賦予司法裁判用贖時臨時詳審的裁量權(quán)�����,遇有重大案件的“聽贖”“上請”�����,這就使得更多人有機會能夠免于刑事懲戒和肉體摧殘�。納贖雖有“無力依律決配���,有力照律納贖”的規(guī)定����,但除了十惡、常赦不原等禁贖理由外�����,絕大多數(shù)犯罪實際上均可適用納贖����。最后,為了防止司法者濫用納贖��,因公肥私��,清代從多方面對用贖與否作了限制�����。從《讀律》的禁贖條款來看����,納贖不僅不得贖死,甚至大量流刑犯罪也不得適用���?�!洞笄迓衫芬?guī)定����,若司法者“濫準納贖,并多取肥己者���,交該部議處”�。

結(jié)語:清代納贖平等性的當代啟示

清代贖刑在經(jīng)過千年的發(fā)展后����,通過擴大適用范圍、降低適用門檻等方式�,貫徹傳統(tǒng)禮法文化中矜刑慎罰的思想,傳承了中華禮法文化精髓���。納贖不僅能夠以柔和的方式阻斷封建刑罰的剛性�,還確保惡性犯罪不會因此而逃脫法律制裁��。如果說準用贖刑是為了恤刑矜獄���、寬緩刑罰,那禁贖緣由則充分反映出崇善制惡�、扶弱抑強、法制平等的可貴品格�����。也正因為如此,中華贖刑發(fā)展至清代時��,已經(jīng)是一款符合儒家綱常倫理�����,堅持懲惡揚善���、慎刑矜獄�,適用于廣大平民的恤刑制度�����。納贖遵循出禮入刑的基本前提�����,但又將入禮免刑運用在禮法機制中�����,從而達到“富者不以財而幸免,貧者不以匱而獨死”的效果���。

盡管以納贖為代表的大清贖刑具有諸多禮法特質(zhì)�����,但沈家本����、伍廷芳主持的晚清修律卻因盲信西方而徹底廢除贖刑�����。納贖首當其沖成為廢除的重要內(nèi)容�,雖然修律派迫于禮教派壓力而在《大清現(xiàn)行刑律》中保留收贖,但《大清新刑律》完全刪除了贖刑��。修律派所開啟的輕賤自鄙心態(tài)����,使盲從于外國的罰金刑至今仍在中華大地延續(xù)。然而���,應當注意,罰金刑自清末引入后窘境叢生,這與罰金在西方面臨的問題如出一轍���?�?磥?,這并不是吳經(jīng)熊“如何使中國國情與外國法制兼容并蓄”所能解決的問題�����,而是關(guān)乎中華刑罰制度的尋根問祖的問題��。

今天的罰金刑具有鮮明的中國特色���,既不同于西方的單處罰金結(jié)構(gòu)���,又不同于中華傳統(tǒng)贖刑的替換刑特征,而是必并科體系下的自由刑附加問題����。這也就難怪,為什么中國的罰金執(zhí)行率只有23.3%�����,這恰恰從反面說明當前的罰金刑已經(jīng)成為橡皮圖章似的刑罰。因此����,要解決當前罰金刑快速膨脹后的高適用率和低執(zhí)行率的困境問題,首先應當思考的是中華大地需要什么樣的刑罰體系���,其次是什么樣的罪和刑罰可以和不可以準用罰金����。對于這兩個問題的回答�,必須首先在附加刑、獨立刑�、替換刑三者之間選擇定位,這是一個走什么樣的刑罰道路和體系的問題���,顯然這已經(jīng)超越本文的研究范圍��。但即使如此��,《大清律例》中的贖刑制度����,以及《讀律》中的禁贖條款為反思罰金刑的適用范圍提供了很好的參考�。當然�����,納贖肯定不能給出所有答案,因為納贖僅是清代贖刑制度的一個部分����。但不可忽視的是,禁贖的罪行�����、刑罰及其諸多禮法緣由����,可以為反思當前罰金刑的立法結(jié)構(gòu)提供足夠多的信息參考。但要論證這個問題��,前提必須精通中華刑法��、外國刑法�、當代刑法及其罰金刑,否則諸多解決方案有且只能是“聽起來很不錯”���。

因篇幅限制���,已省略注釋及參考文獻����。原文詳見《河北法學》2025年第1期�����。