作者簡介:任重����,男�,河北黃驊人��,清華大學(xué)法學(xué)院長聘副教授,博士生導(dǎo)師����,法學(xué)博士,研究方向:民事訴訟基礎(chǔ)理論、民法典與民事訴訟法的協(xié)同實施�����。

摘要:自主知識體系是法理學(xué)和部門法學(xué)的共同關(guān)注����。民事訴訟自主知識體系研究呈現(xiàn)邊緣化和片面化,尤其限定于多元糾紛解決�、在線訴訟、元宇宙和區(qū)塊鏈等議題����。對民事訴訟技術(shù)性的過分強調(diào)、實體法與程序法的分離格局���、面對司法導(dǎo)向的自主性不足以及以訴權(quán)為起點的民事訴訟基礎(chǔ)理論邊緣化�����,共同導(dǎo)致民事訴訟自主知識體系構(gòu)建的內(nèi)驅(qū)力不足����。我國民事訴權(quán)意涵的模糊和矛盾具有原發(fā)性���?�!兑婪ㄖ螄鴽Q定》審議通過十余年來��,民事訴權(quán)的通用意涵仍未得到重塑����?!肮ㄔV權(quán)為表,私法訴權(quán)為里”的通用訴權(quán)表達系改革開放后受“訴訟爆炸”“案多人少”實質(zhì)影響而滑向私法訴權(quán)模式的結(jié)果�����,這正是立案審查制的理論根基����。過去十年分三步走的立案登記制改革及其訴權(quán)實踐乃對起訴條件法定原則的重申與貫徹,但訴權(quán)規(guī)范仍停留于附條件之訴權(quán)理解��,并呈現(xiàn)出起訴權(quán)中心主義��。立案登記制深化改革要求以公法訴權(quán)論為導(dǎo)向重塑我國民事訴權(quán)意涵����,據(jù)此全面貫徹《依法治國決定》蘊含的全過程民事訴權(quán)意涵。

關(guān)鍵詞:民事訴訟;自主知識體系����;訴權(quán);起訴條件�;立案登記;體系化

引言:民事訴訟自主知識體系的現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)

何謂自主的民事訴訟知識體系�?如何達成民事訴訟知識體系的自主性?上述追問在加快構(gòu)建中國特色社會科學(xué)的時代背景下尤具重要性和迫切性�。當(dāng)前,法理學(xué)的相關(guān)探討���,民法�、經(jīng)濟法����、知識產(chǎn)權(quán)法、刑事訴訟法等部門法學(xué)以及數(shù)據(jù)法��、環(huán)境法等領(lǐng)域法學(xué)的自主知識體系探討正在如火如荼地進行�����。以“負面清單”“四個關(guān)系”為關(guān)鍵詞的自主知識體系構(gòu)建省思也被及時提出�����。與方法論和一般分析框架同時推進的還有教科書、學(xué)術(shù)期刊對法學(xué)自主知識體系構(gòu)建的功能等重要議題����。民事訴訟自主知識體系的討論并未同步推進。中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中����,以“民事訴訟”和“自主知識體系”為題名�、主題詞和關(guān)鍵詞的學(xué)術(shù)論文篇數(shù)均為0篇。而全文出現(xiàn)“民事訴訟”和“自主知識體系”等相關(guān)表述的學(xué)術(shù)論文則主要是行政法��、民法�����、刑事訴訟法��、司法制度等自主知識體系研究的附帶性論述����。民事訴訟研究者主要以楓橋式調(diào)解、調(diào)解立法��、“訴非融合”、元宇宙和區(qū)塊鏈等回應(yīng)民事訴訟自主知識體系��。

產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因有多個維度:(1)從民事訴訟法學(xué)自身特點觀察��,其相較法理學(xué)�����、實體部門法而言更呈現(xiàn)出技術(shù)性和實踐性�,上述潛意識更易使調(diào)解、多元化糾紛解決�����、元宇宙和區(qū)塊鏈等解紛技術(shù)和數(shù)字技術(shù)與民事訴訟自主知識體系相勾連�����;(2)從民事訴訟法學(xué)與民法學(xué)的分離觀之�����,民法自主知識體系構(gòu)建所強調(diào)的民事權(quán)利中心主義(權(quán)利本位)難以及時傳導(dǎo)到本應(yīng)以權(quán)利保障為導(dǎo)向的民事訴訟知識體系中���;(3)就理論研究與司法政策的關(guān)系而言����,民事訴訟法學(xué)研究存在主體性缺失的痼疾,司法實踐誠然是民事訴訟自主知識體系構(gòu)建的重要素材和調(diào)試準據(jù)����,但將民事訴訟自主知識體系與多元化糾紛解決、“訴非融合”等掛鉤�,一定程度上是理論研究自主性缺位的具體例證;(4)就民事訴訟基礎(chǔ)理論體系構(gòu)建而論�����,我國民事訴訟自主知識體系的邏輯起點仍不清晰且面臨邊緣化風(fēng)險�����,這在結(jié)果上導(dǎo)致自主知識體系構(gòu)建的內(nèi)驅(qū)力不足����,基礎(chǔ)理論共識匱乏���,民事訴權(quán)意涵可謂突出例證��。

在上述多個維度的成因中�,民事訴訟基礎(chǔ)理論具有原發(fā)性和根本性。以訴權(quán)為例�,《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》(以下簡稱《依法治國決定》)系首次在黨和國家重要文件中就民事訴權(quán)作系統(tǒng)規(guī)定。然而���,訴權(quán)仍未擺脫邊緣化����,亦即民事訴訟立法修訂���、裁判說理和理論構(gòu)建可以脫離訴權(quán)而為之����,訴權(quán)保障一定程度上成為宣示性表述�,而逐漸缺失其規(guī)定性?�!兑婪ㄖ螄鴽Q定》通過以來的十余年間�,民事訴權(quán)意涵仍存在模糊性和口號化,這也使以訴權(quán)保障為導(dǎo)向的立案登記制改革面臨理論與實務(wù)之間的嚴重分歧���,亦即《依法治國決定》對立案登記制改革的重要部署在過去十年是否最終完成���,其改革的再深化又該走向何方���?而在“切實實施民法典”的視閾下,作為民法自主知識體系關(guān)鍵核心技術(shù)的民事權(quán)利體系如何有機融貫于民事訴訟自主知識體系構(gòu)建中���,訴權(quán)意涵的厘清及其重塑如何充分保障《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)與《中華人民共和國民事訴訟法》(以下簡稱《民事訴訟法》)的協(xié)同實施�����?面對上述其他國家和地區(qū)同樣面對的難點問題和痛點問題�,本文擬以法學(xué)自主知識體系的構(gòu)建為時代背景��,以上述追問為重要契機���,探尋民事訴權(quán)的中國意涵�,以期實質(zhì)推進民事訴訟自主知識體系的構(gòu)建與完善���。

一、“公法訴權(quán)為表����,私法訴權(quán)為里”的民事訴權(quán)意涵

民事訴權(quán)被我國學(xué)界公認為民事訴訟法律和理論體系的基點,然其卻在立法��、司法和理論中存在邊緣化現(xiàn)象。民事訴權(quán)的中國意涵仍是民事訴權(quán)的“希爾伯特之問”���。民事訴權(quán)是舶來品�,是基于比較法研究的本土化概念及其制度�。這也使其內(nèi)涵存在多元化和模糊性。我國訴權(quán)意涵受蘇聯(lián)的實質(zhì)影響����,而蘇聯(lián)訴權(quán)又是在揚棄法國和德國訴權(quán)的基礎(chǔ)上提出的。這也使民事訴權(quán)之中國意涵的厘清更為復(fù)雜艱巨��。訴權(quán)具有多義性�,其在20世紀90年代初就已經(jīng)至少呈現(xiàn)五種不同解讀。學(xué)界比較認同的說法是����,“訴權(quán)是指當(dāng)事人為維護自己的合法權(quán)益,要求法院對民事爭議進行裁判的權(quán)利��。訴權(quán)是一項基本權(quán)利�,沒有這項權(quán)利,公民�、法人和其他組織便不能啟動民事訴訟程序獲得司法裁判,實現(xiàn)實體權(quán)利?��!鄙鲜鐾ㄓ帽硎鲇胸S富內(nèi)涵�����,亟待認真解讀���。

(一)我國民事訴權(quán)意涵中的公法訴權(quán)色彩

“當(dāng)事人為維護自己的合法權(quán)益,要求法院對民事爭議進行裁判”乃將訴權(quán)與民事實體權(quán)利有序界分���。要求法院對民事爭議進行裁判的訴權(quán)并非當(dāng)事人要維護的合法權(quán)益本身����。不僅如此��,“要求法院”乃將訴權(quán)的義務(wù)主體指向法院��,而非如民事權(quán)利一般將民事主體作為義務(wù)人(《民法典》第118條第2款)��。上述訴權(quán)意涵已明確排除實體程序不分的訴權(quán)階段以及私法訴權(quán)理論��,亦即訴權(quán)研究的羅馬訴權(quán)(actio)時代�����。當(dāng)然���,“當(dāng)事人為維護自己的合法權(quán)益”可能有兩種不同解釋路徑:一是當(dāng)事人僅在客觀存在的合法權(quán)益受到侵害時才有權(quán)“要求法院對民事爭議進行裁判”��,然而這將再次落入私法訴權(quán)說的窠臼����;二是將“當(dāng)事人為維護自己的合法權(quán)益”主觀化和形式化�����,即形式上的原告只要主張民事權(quán)益為自己所有��,即滿足起訴條件(原告適格)�,法律例外認可當(dāng)事人為維護他人合法權(quán)益而提起訴訟(訴訟擔(dān)當(dāng)),例如《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)第189條對股東訴權(quán)(訴訟擔(dān)當(dāng))的特別規(guī)定�����。

(二)我國民事訴權(quán)意涵中的私法訴權(quán)色彩

我國民事訴權(quán)通用表述的第一句話彰顯出公法訴權(quán)說的意涵�。雖然“當(dāng)事人為維護自己的合法權(quán)益”存在不同解釋路徑,但結(jié)合第一句話仍可鎖定公法訴權(quán)模式���。然而����,旨在回應(yīng)“訴訟爆炸”“案多人少”的第二句話卻將上述清晰界定拉回到模糊狀態(tài)。

1.民事訴權(quán)之憲法準據(jù)的解釋困境

“訴權(quán)是一項基本權(quán)利”表明訴權(quán)的本原性和基礎(chǔ)性���,且暗含將訴權(quán)納入憲法基本權(quán)利的趣旨��。然而�����,《中華人民共和國憲法》(以下簡稱《憲法》)文本并不存在直接兼容民事訴權(quán)的規(guī)范根據(jù)��。其中��,《憲法》第41條可作為行政訴權(quán)和國家賠償訴權(quán)的憲法準據(jù):“對于任何國家機關(guān)和國家工作人員的違法失職行為�,有向有關(guān)國家機關(guān)提出申訴����、控告或者檢舉的權(quán)利”指向“民告官”,卻難以直接包容公民之間�、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財產(chǎn)關(guān)系和人身關(guān)系提起的民事訴訟(《民事訴訟法》第3條)�。簡言之���,《憲法》第41條可作為訴權(quán)的規(guī)范根據(jù)���,但將其作為民事訴權(quán)的準據(jù)尚需憲法教義學(xué)與民事訴訟法教義學(xué)的協(xié)同實施�。此外���,民事訴訟法學(xué)界借助《憲法》第33條第3款�,將訴權(quán)作為人權(quán)的有機組成部分����。《憲法》第38條第一句之“中華人民共和國公民的人格尊嚴不受侵犯”同樣可能被作為民事訴權(quán)的憲法基本權(quán)利基準���。結(jié)合《依法治國決定》中的實質(zhì)訴權(quán)論述��,《憲法》第41條可能被擴大解釋為包含回避申請權(quán)���、上訴權(quán)、再審訴權(quán)(審判監(jiān)督程序)以及第三人撤銷訴權(quán)的廣義民事訴權(quán)準據(jù)�,對此于下文詳述。

總體而言��,民事訴權(quán)之憲法準據(jù)系亟待憲法學(xué)與民事訴訟法學(xué)協(xié)同研究的重要論題。值得注意的是����,將民事訴權(quán)納入基本程序權(quán)利范疇在我國無法導(dǎo)出特殊救濟渠道,我國《憲法》和《民事訴訟法》中并無類似《德國民事訴訟法》第321條之一的特殊救濟程序�。在2001年《德國民事訴訟法改革法》頒布前,主張訴權(quán)受到侵犯的當(dāng)事人只能向德國聯(lián)邦憲法法院提起憲法抗告��。德國立法者認為��,當(dāng)事人提出訴權(quán)異議時��,法院應(yīng)在同一審級內(nèi)部加以糾正���。隨后�����,德國聯(lián)邦憲法法院于2003年4月30日根據(jù)法治國家原則和法定庭審原則要求法院在侵犯當(dāng)事人訴權(quán)時啟動審級內(nèi)法律救濟程序��。立法機關(guān)再次通過2004年12月頒布的《關(guān)于侵犯法定聽審請求權(quán)之法律救濟的法律》修正《德國民事訴訟法》第321條之一��,將“判決”修改為“裁判”并取消一審的限制��,當(dāng)事人在任何審級都可提出訴權(quán)異議���,并要求法院在該審級繼續(xù)審理���。

比較而言,“訴權(quán)是一項基本權(quán)利”這一共識在我國僅表明訴權(quán)相較回避申請權(quán)���、辯論權(quán)等具體訴訟權(quán)利所具有本原性和奠基性。盡管如此��,在“訴訟爆炸”“案多人少”之現(xiàn)實背景下�,法院或更傾向于認可不起訴契約的訴訟法效力,進而對訴權(quán)保障產(chǎn)生不可忽視的消解作用���。就此而言��,盡快厘清民事訴權(quán)的憲法準據(jù)并強調(diào)其程序基本權(quán)利屬性和不可處分性仍具重要現(xiàn)實意義����。

2.“訴訟爆炸”“案多人少”對訴權(quán)意涵的實質(zhì)影響

“訴訟爆炸”“案多人少”雖然是司法現(xiàn)實�����,但不宜被強化為中國問題意識���。不應(yīng)忽視的是�,“訴訟爆炸”“案多人少”對我國訴權(quán)意涵發(fā)揮了不成比例的限定作用。在第一句話基礎(chǔ)上�,我國民事訴權(quán)意涵的第二句話可謂對私法訴權(quán)模式的回歸以及對起訴權(quán)和勝訴權(quán)關(guān)系的重調(diào)。

“沒有這項權(quán)利��,公民���、法人和其他組織便不能啟動民事訴訟程序獲得司法裁判���,實現(xiàn)實體權(quán)利”的表述必然引發(fā)追問,起訴權(quán)要件和勝訴權(quán)要件如何界分����?起訴權(quán)法律效果和勝訴權(quán)之法律效果何以區(qū)別?“當(dāng)事人為維護自己的合法權(quán)益���,要求法院對民事爭議進行裁判”中的“合法權(quán)益”應(yīng)歸入起訴權(quán)構(gòu)成要件還是作為勝訴權(quán)構(gòu)成要件��?若將“為維護自己的合法權(quán)益”作為起訴權(quán)構(gòu)成要件���,其如何與作為勝訴權(quán)之請求權(quán)成立要件相區(qū)別?

受“訴訟爆炸”“案多人少”的現(xiàn)實制約,無論是我國民事訴權(quán)意涵中的公法定位����,還是起訴權(quán)與勝訴權(quán)之二元構(gòu)造,都被修正解讀為“沒有這項權(quán)利�,公民、法人和其他組織便不能啟動民事訴訟程序獲得司法裁判��,實現(xiàn)實體權(quán)利”��。上述意涵的得出有三項重要前提:(1)訴權(quán)的去基本權(quán)利化:如果將訴權(quán)作為人權(quán)�����、人格尊嚴等與生俱來的基本權(quán)利��,顯然就無法滿足“沒有這項權(quán)利”的假定�����;(2)訴權(quán)的起訴權(quán)化:“沒有這項權(quán)利”中的權(quán)利顯然指向訴權(quán)���,然而“沒有這項權(quán)利”其實存在多重可能,即有起訴權(quán)而無勝訴權(quán)����,無起訴權(quán)而有勝訴權(quán)以及無起訴權(quán)也無勝訴權(quán)����,“沒有這項權(quán)利����,公民、法人和其他組織便不能啟動民事訴訟程序獲得司法裁判”的表述顯然忽略了有起訴權(quán)而無勝訴權(quán)的情形�����,并導(dǎo)致勝訴權(quán)構(gòu)成要件堆疊至起訴權(quán)范疇�,即勝訴權(quán)要件的起訴權(quán)化;(3)起訴權(quán)的非案化:“不能啟動民事訴訟程序”則說明����,對訴權(quán)的判定將以非訴的形式進行, 即首先通過非訴方式判定公民����、法人和其他組織“有這項權(quán)利”,而后才能啟動民事訴訟程序獲得司法裁判�,起訴權(quán)構(gòu)成要件的判定前移作為案例受理前的獨立程序,或稱“訴訟前程序”�����。

可見,我國民事訴權(quán)通用表述的第二句話蘊含退回私法訴權(quán)模式的重大風(fēng)險�,這種風(fēng)險隨著“訴訟爆炸”“案多人少”的社會背景而逐漸成為現(xiàn)實。

(三)退回私法理論的訴權(quán)意涵

改革開放后�����,民事訴權(quán)是我國民事訴訟現(xiàn)代化的重要抓手����,且在初始時刻就帶有公法基因。我國訴權(quán)理論彎道超車�����,跨越了實體程序不分的羅馬訴權(quán)��、法國訴權(quán)以及德國私法訴權(quán)階段��,直接邁向了請求權(quán)(Anspruch)與訴權(quán)(Klagerecht)二元界分的公法訴權(quán)時代���。無論是將訴權(quán)的義務(wù)主體界定為“法院”,將訴權(quán)的內(nèi)容直指“對民事爭議進行裁判”�����,抑或“訴權(quán)是一項基本權(quán)利”的基本定位,均將我國民事訴權(quán)意涵指向公法權(quán)利甚至憲法基本權(quán)利��。就此而言�,“為維護自己的合法權(quán)益”只是公法訴權(quán)的動機,而并非訴權(quán)的法律效果�����;其是判決的實體根據(jù)��,而非對實體權(quán)利的直接變動�。《民法典》第229條及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉物權(quán)編的解釋(一)》(以下簡稱《物權(quán)編解釋(一)》)第7條正是對我國民事訴權(quán)通用表述第一句話的落實與重申���。

在改革開放后���,上述通用表述的公法訴權(quán)共識愈發(fā)受到“訴訟爆炸”“案多人少”的實質(zhì)影響,即在實體法和訴訟理論上堅持訴權(quán)之公法定位����,但在訴訟制度安排上則滑向私法訴權(quán)的窠臼;在訴權(quán)保障頂層設(shè)計上堅持程序基本權(quán)利定位����,但在受理問題上卻傾向于起訴權(quán)中心主義���,甚至將勝訴權(quán)構(gòu)成要件納入起訴條件?��!睹袷略V訟法》第122條至第127條所呈現(xiàn)的3類近20種起訴條件帶有濃厚的私法訴權(quán)色彩��。根據(jù)《民事訴訟法》第122條第1項�,與本案有直接利害關(guān)系的公民���、法人和其他組織是適格原告���,這就為私法訴權(quán)說中的“客觀權(quán)利既存+權(quán)利受害”提供了準據(jù);而第3項之“有具體的訴訟請求和事實�、理由”也為訴權(quán)與既存實體權(quán)利之間的被決定關(guān)系提供了解釋空間。不僅如此�,《民事訴訟法》第124條第4項之“證據(jù)和證據(jù)來源����,證人姓名和住所”則可能被進一步理解為原告須向法院初步證明其享有實體權(quán)利且受到侵害。

綜上所述���,我國既有民事訴權(quán)意涵表現(xiàn)為“公法訴權(quán)為表����,私法訴權(quán)為里”。上述模糊且矛盾的訴權(quán)意涵實質(zhì)影響立法����、司法及理論對《依法治國決定》中民事訴權(quán)體系的有效回應(yīng)和科學(xué)落實。

二����、《依法治國決定》中的民事訴權(quán)體系

《依法治國決定》中的民事訴權(quán)體系為立案登記制改革提供了頂層設(shè)計和強勁動力。然而��,囿于我國民事訴權(quán)意涵的模糊與矛盾�����,特別是在“訴訟爆炸”“案多人少”實質(zhì)影響下出現(xiàn)的“公法訴權(quán)為表�,私法訴權(quán)為里”,立案登記制改革的目標(biāo)及其路徑也在理論界和實務(wù)界之間產(chǎn)生了難以忽視的分歧�����。在理論界看來���,立案登記制必然要求降低甚至取消起訴門檻���,亟待借助民事訴訟法修正案最終將起訴條件中的實體判決要件后移至開庭審理階段���。不無遺憾地是,《依法治國決定》后的三次民事訴訟法修正均未回應(yīng)上述核心論題��。實務(wù)界則傾向于認為�����,案件受理制度的改革路徑是依法受理起訴���,杜絕“三不”行為�����?����!叭弧毙袨榫唧w指對當(dāng)事人符合訴訟法規(guī)定條件的起訴“不收取材料”“不予答復(fù)”和“不作書面裁定”��?���!氨亓ⅰ焙汀氨乩怼眱H針對“人民法院依法應(yīng)該受理的案件”�。立案登記制改革的路徑和目標(biāo)是在三類起訴條件的基礎(chǔ)上落實法定原則,這也正是《最高人民法院關(guān)于人民法院登記立案若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《登記立案規(guī)定》)的基本思路���。據(jù)此����,立案登記制改革在我國已經(jīng)順利完成��,這也是實務(wù)界人士于司法調(diào)研中表達出的普遍認識��。

《依法治國決定》頒布至今已逾10年�����,其對憲法���、刑法���、民法等法學(xué)部門的研究方法轉(zhuǎn)型升級以及自主知識體系構(gòu)建均發(fā)揮著重要作用。同樣����,借助《依法治國決定》中的民事訴權(quán)體系科學(xué)界定民事訴權(quán)之中國意涵�����,是克服“公法訴權(quán)為表�����,私法訴權(quán)為里”之矛盾理解以及化解立案登記制改革分歧的必由之路����?���!兑婪ㄖ螄鴽Q定》是民事訴權(quán)保障的里程碑,其中的兩處“訴權(quán)”表述和兩處實質(zhì)訴權(quán)要求共同架設(shè)起我國民事訴權(quán)體系�����。對《依法治國決定》頒布十年來民事訴權(quán)意涵之發(fā)展變遷進行觀察���,也可管窺民事訴訟自主知識體系的進步與挑戰(zhàn)��。

(一)有案必立��、有訴必理����,保障當(dāng)事人訴權(quán)

第一處“訴權(quán)”表述直面“起訴難”���,要求“改革法院案件受理制度���,變立案審查制為立案登記制,對人民法院依法應(yīng)該受理的案件���,做到有案必立�����、有訴必理����,保障當(dāng)事人訴權(quán)�。加大對虛假訴訟、惡意訴訟���、無理纏訴行為的懲治力度”���。第一處“訴權(quán)”將立案審查制視為對當(dāng)事人訴權(quán)的貶損����,明確提出“變立案審查制為立案登記制”的改革要求�����,目的是“有案必立���、有訴必理�����,保障當(dāng)事人訴權(quán)”����。與此同時�����,第一處“訴權(quán)”協(xié)同提出虛假訴訟�����、惡意訴訟、無理纏訴的訴權(quán)濫用規(guī)制命題��。

綜上��,第一處“訴權(quán)”不僅將民事訴權(quán)保障提高到了前所未有的高度�,且平衡兼顧了民事訴權(quán)改革的兩個面向���,即加強訴權(quán)保障的同時有效規(guī)制訴權(quán)濫用�。

(二)保障庭審在保護訴權(quán)中發(fā)揮決定性作用

第二處“訴權(quán)”表述旨在推進“以審判為中心的訴訟制度改革”����。雖然該項要求的語境主要是刑事訴訟,但“案件事實證據(jù)經(jīng)得起法律的檢驗”“全面貫徹證據(jù)裁判規(guī)則”“保障庭審在查明事實��、認定證據(jù)���、保護訴權(quán)����、公正裁判中發(fā)揮決定性作用”同樣是我國民事司法的應(yīng)有之義�����。在民事訴訟語境下,第二處“訴權(quán)”強調(diào)庭審對于民事訴權(quán)保障的決定性作用�。相比第一處“訴權(quán)”,該處表述進一步拓寬了民事訴權(quán)的范疇�,將民事訴權(quán)保障的重心從起訴和受理轉(zhuǎn)移到開庭審理,強調(diào)全過程民事訴權(quán)保障��。

(三)強化訴訟過程中的訴權(quán)保障

與前兩處“訴權(quán)”表述不同����,后兩處訴權(quán)要求以“申訴權(quán)”為表現(xiàn)形式。申訴權(quán)的語義是��,公民對因行政機關(guān)或司法機關(guān)的錯誤或違法的決定�����、判決����,或者因國家工作人員的違法失職行為,致使其或其親屬的合法權(quán)益受到損害時���,有權(quán)向有關(guān)國家機關(guān)申述理由���,提出改正或撤銷決定��、判決或賠償損失的請求�����?�!吧暝V”一詞是《憲法》第41條的法律用語����。如上所述�����,《憲法》文本中并未出現(xiàn)“訴權(quán)”概念����。與訴權(quán)較直接相關(guān)的條文是第139條���。

人民法院是國家審判機關(guān)(《憲法》第128條)���,法官是依法行使國家審判權(quán)的審判人員(《中華人民共和國法官法》第2條)����。以作為國家機關(guān)及其工作人員的法院及法官為切入點�,民事訴權(quán)可被看作廣義“申訴權(quán)”的子集。在民事訴權(quán)中�����,起訴權(quán)是當(dāng)事人在向法院提起訴訟����,要求法院依法受理民事案件的公法權(quán)利。勝訴權(quán)是當(dāng)事人要求法院滿足其實體主張或者駁回對方實體主張的公法權(quán)利。是故��,作為民事訴權(quán)核心內(nèi)容的起訴權(quán)和勝訴權(quán)的確難以在“申訴權(quán)”的語義內(nèi)找到歸宿����,蓋因其對象是依法受理和依法判決�����,而并非“對于任何國家機關(guān)和國家工作人員的違法失職行為”的申訴�����。然而,同樣作為民事訴權(quán)重要內(nèi)容的回避申請權(quán)�、上訴權(quán)、再審訴權(quán)(審判監(jiān)督程序)以及第三人撤銷訴權(quán)���,卻可能容于針對法官行為的廣義申訴權(quán)����,其并未超出申訴權(quán)的最大文義范圍����。

是故,《依法治國決定》中“強化訴訟過程中當(dāng)事人和其他訴訟參與人的知情權(quán)�����、陳述權(quán)�、辯護辯論權(quán)�、申請權(quán)、申訴權(quán)的制度保障”同樣能導(dǎo)出實質(zhì)訴權(quán)要求�。申訴權(quán)的訴權(quán)展開已如上所述不再贅文?�!爸闄?quán)”可相應(yīng)轉(zhuǎn)化為“法官釋明”“突襲裁判”等論題���。而“陳述權(quán)”“辯論權(quán)”則可在民事訴訟語境下導(dǎo)出約束性辯論原則等核心議題�。而“強化訴訟過程中”的具體表述則與前兩處民事訴權(quán)的直接表述一道強調(diào)庭審對民事訴權(quán)保障的決定性作用,避免將訴權(quán)存否的判定作為訴訟外的前程序�。

(四)科學(xué)處理訴訟終結(jié)后的訴權(quán)保障

第四處實質(zhì)訴權(quán)要求同樣出現(xiàn)于“加強人權(quán)司法保障”部分,亦即“落實終審和訴訟終結(jié)制度����,實行訴訪分離,保障當(dāng)事人依法行使申訴權(quán)利��。對不服司法機關(guān)生效裁判���、決定的申訴�����,逐步實行由律師代理制度���。對聘不起律師的申訴人,納入法律援助范圍”���。此處的“申訴權(quán)”主要指向刑事訴訟法���,但同樣對民事訴權(quán)的理解有重要價值���。一方面,“申訴”同樣是《民事訴訟法》中的法定概念(《民事訴訟法》第188條)��;另一方面����,刑事訴訟審判監(jiān)督程序中的申訴(《刑事訴訟法》第252條、第253條)可大體對應(yīng)民事訴訟之審判監(jiān)督程序�����。據(jù)此��,第四處實質(zhì)訴權(quán)要求在第三處的基礎(chǔ)上�����,強調(diào)科學(xué)處理生效判決作出后的訴權(quán)保障問題��,并可進一步劃分為再審訴權(quán)�����、第三人撤銷訴權(quán)��,還可進一步輻射至執(zhí)行程序訴權(quán)�����。

三�、立案登記制改革中的民事訴權(quán)

《依法治國決定》中的兩處“訴權(quán)”表述和兩處實質(zhì)訴權(quán)要求為厘清和重塑“公法訴權(quán)為表,私法訴權(quán)為里”的通用訴權(quán)意涵提供了寶貴契機���。邏輯一貫和體系統(tǒng)一的民事訴權(quán)意涵也正是立案登記制改革的理論基礎(chǔ)�����。在明確《依法治國決定》對全過程訴權(quán)保障的頂層設(shè)計后�,有必要結(jié)合黨的十八屆四中全會以來的立案登記制改革進一步厘清民事訴權(quán)的中國意涵�。為貫徹落實《依法治國決定》中的民事訴權(quán)體系,特別是回應(yīng)上述第一處“訴權(quán)”對審查立案制的改革要求��,立案登記制被分為三個步驟有序推進�。

(一)第一步:《民訴法解釋》第208條與起訴條件法定原則

《依法治國決定》頒行后,最高人民法院于2015年1月30日出臺《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《民訴法解釋》)�����,并于第208條參照2014年修正的《中華人民共和國行政訴訟法》第51條予以規(guī)定:“人民法院接到當(dāng)事人提交的民事起訴狀時,對符合民事訴訟法第一百一十九條的規(guī)定�,且不屬于第一百二十四條規(guī)定情形的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浟?���;對?dāng)場不能判定是否符合起訴條件的,應(yīng)當(dāng)接收起訴材料�����,并出具注明收到日期的書面憑證���。(第1款)需要補充必要相關(guān)材料的����,人民法院應(yīng)當(dāng)及時告知當(dāng)事人�。在補齊相關(guān)材料后,應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)決定是否立案���。(第2款)立案后發(fā)現(xiàn)不符合起訴條件或者屬于民事訴訟法第一百二十四條規(guī)定情形的�����,裁定駁回起訴��。(第3款)”

《民訴法解釋》第208條雖然不存在“立案登記制”“立案審查制”的直接表述��,但被司法解釋的起草者認為旨在回應(yīng)《依法治國決定》中的第一處“訴權(quán)”論述:“《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》將立案審查制改為立案登記制����,意義重大����,體現(xiàn)了黨充分運用法治思維和法治方法解決社會矛盾糾紛、暢通矛盾糾紛化解渠道��、發(fā)揮人民法院在國家治理體系中的職能作用的理念和決心����。” 在以《依法治國決定》第一處“訴權(quán)”論述作為改革根據(jù)���,以最高人民法院司法解釋作為主要抓手的受理制度轉(zhuǎn)型中��,訴權(quán)是核心詞和關(guān)鍵詞����,如司法解釋的起草者認為��,“變立案登記制為立案審查制,依法保護當(dāng)事人訴權(quán)�����,充分發(fā)揮人民法院化解社會矛盾作用�,切實解決人民群眾反映的‘立案難’問題?����!?不僅如此�,依法保障當(dāng)事人訴訟權(quán)利被認為是實施立案登記制度必須堅持的首要原則。對于訴訟權(quán)利和訴權(quán)的關(guān)系����,我國司法性文件、訴權(quán)實踐呈現(xiàn)出一體化趨勢���。

(二)第二步:《立案登記制改革意見》與全過程訴權(quán)保障

在《民訴法解釋》第208條的基礎(chǔ)上����,最高人民法院于2015年4月15日印發(fā)《關(guān)于人民法院推行立案登記制改革的意見》(以下簡稱《立案登記改革意見》)�����。《立案登記改革意見》于2015年4月1日經(jīng)過中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會議審議通過��,自2015年1月1日起施行����。如果說《民訴法解釋》第208條是對《民事訴訟法》第122條和第127條之起訴條件法定原則的強調(diào)�����,那么��,《立案登記改革意見》則是受理制度轉(zhuǎn)型的改革藍圖�����,其全面規(guī)定立案登記制改革的指導(dǎo)思想�����、應(yīng)當(dāng)?shù)怯浟傅那樾?、登記立案程序、配套機制�����、制裁違法濫訴和加強立案監(jiān)督六個方面。

《立案登記改革意見》開宗明義:“為充分保障當(dāng)事人訴權(quán)��,切實解決人民群眾反映的‘立案難’問題����,改革法院案件受理制度,變立案審查制為立案登記制�。”隨后將“保障當(dāng)事人行使訴訟權(quán)利”納入指導(dǎo)思想�,申明“有案必立、有訴必理”的限定條件����,即“對符合法律規(guī)定條件的案件,法院必須依法受理���,任何單位和個人不得以任何借口阻撓法院受理案件�?���!边@也體現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)?shù)怯浟傅那樾危骸埃ㄒ唬┡c本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織提起的民事訴訟����,有明確的被告���、具體的訴訟請求和事實依據(jù),屬于人民法院主管和受訴人民法院管轄的”����。上述要求本就是《民事訴訟法》第122條之積極起訴條件。

就應(yīng)當(dāng)?shù)怯浟傅那樾?,《立案登記改革意見》在《依法治國決定》之第一處“訴權(quán)”基礎(chǔ)上進一步夯實第四處實質(zhì)訴權(quán)要求,擴展訴訟終結(jié)后的訴權(quán)保障體系�����,亦即“(四)生效法律文書有給付內(nèi)容且執(zhí)行標(biāo)的和被執(zhí)行人明確����,權(quán)利人或其繼承人�����、權(quán)利承受人在法定期限內(nèi)提出申請�,屬于受申請人民法院管轄的”。強制執(zhí)行程序訴權(quán)據(jù)此被提升到與審判程序訴權(quán)(狹義訴權(quán))平行的位置���,這有助于以訴權(quán)保障的高度審視和解決“執(zhí)行難”�����,同時進一步擴展了我國民事訴權(quán)的內(nèi)涵與外延��。

訴權(quán)附條件的認識仍繼續(xù)呈現(xiàn)于立案程序中�����。首先�,《立案登記改革意見》第3條強調(diào)對符合法律規(guī)定的起訴,一律接收訴狀且當(dāng)場登記立案��。其次��,該條明確:“對不符合法律規(guī)定的起訴�、自訴和申請,應(yīng)當(dāng)依法裁決不予受理或者不予立案����,并載明理由。當(dāng)事人不服的�����,可以提起上訴或者申請復(fù)議。禁止不收材料����、不予答復(fù)、不出具法律文書�。”最后����,將附條件的狹義訴權(quán)擴展至強制執(zhí)行程序訴權(quán),同時強調(diào)執(zhí)行條件法定原則�,亦即“(四)嚴格執(zhí)行立案標(biāo)準。禁止在法律規(guī)定之外設(shè)定受理條件�,全面清理和廢止不符合法律規(guī)定的立案‘土政策’”。

對于立案登記制改革可能進一步加劇“訴訟爆炸”“案多人少”的系統(tǒng)性風(fēng)險��,《立案登記改革意見》同步提出“健全配套機制”�,在“健全多元化糾紛解決機制”的同時“建立完善庭前準備程序”����,“完善繁簡分流、先行調(diào)解工作機制����。探索建立庭前準備程序,召集庭前會議�����,明確訴辯意見,歸納爭議焦點���,固定相關(guān)證據(jù)�����,促進糾紛通過調(diào)解����、和解���、速裁和判決等方式高效解決��?��!贝送猓涮讬C制還囊括立案便民舉措以及強化訴訟費用救助制度�,即“加強人民法院訴訟服務(wù)中心和信息化建設(shè),實現(xiàn)公開�、便捷立案。推行網(wǎng)上立案、預(yù)約立案����、巡回立案,為當(dāng)事人行使訴權(quán)提供便利�����。加大法律援助�、司法救助力度,讓經(jīng)濟確有困難的當(dāng)事人打得起官司”�����。

《立案登記改革意見》第5條強調(diào)“制裁違法濫訴”�,主要涉及虛假訴訟、違法行為�����、立案秩序��,并健全相關(guān)法律制度����,以有效應(yīng)對立案登記制改革可能誘發(fā)的訴權(quán)濫用問題。最后���,《立案登記改革意見》第6條強化同級法院和上級法院監(jiān)督以及提級管轄或指定立案等機制���,分別從內(nèi)部監(jiān)督、外部監(jiān)督以及責(zé)任追究三個方面進行全面規(guī)定�。

(三)第三步:《登記立案規(guī)定》和附條件訴權(quán)

《最高人民法院關(guān)于人民法院登記立案若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《登記立案規(guī)定》)與《立案登記改革意見》同步頒行,前者可謂后者的具體條文化���?����!兜怯浟敢?guī)定》同樣開宗明義:“為保護公民���、法人和其他組織依法行使訴權(quán),實現(xiàn)人民法院依法���、及時受理案件”�����。其承繼《立案登記改革意見》對訴權(quán)附條件的見解�����,將訴權(quán)保障的主要內(nèi)容限定在“依法�、及時受理案件”,即對起訴權(quán)的依法保障���,同時將訴權(quán)保障區(qū)分為民事訴權(quán)����、行政訴權(quán)�、刑事訴權(quán)三大類別(《登記立案規(guī)定》第1條)?��!兜怯浟敢?guī)定》第2條則旨在回應(yīng)理論界對立案登記制改革的若干意見�,亦即立案登記制改革的實效只是在登記之前出具書面憑證����。對此,《登記立案規(guī)定》第2條第1款在要求“對起訴�、自訴,人民法院應(yīng)當(dāng)一律接收訴狀�����,出具書面憑證并注明收到日期”之后����,于第2款進一步充實立案登記制改革的內(nèi)涵,“對符合法律規(guī)定的起訴���、自訴��,人民法院應(yīng)當(dāng)當(dāng)場予以登記立案”�����。

立案登記制改革的核心是訴權(quán)保障����,而非在接收訴狀時出具書面憑證�。換句話說,立案登記制改革的重心是“立案”���,而不是“登記”����。為此����,《登記立案規(guī)定》第2條第3項規(guī)定法官釋明義務(wù)���,即“對不符合法律規(guī)定的起訴、自訴�����,人民法院應(yīng)當(dāng)予以釋明” ����。相較而言,《登記立案規(guī)定》第7條以下對起訴狀不合要求時的補正處理基本沿用《民訴法解釋》第208條��,在此基礎(chǔ)上對補正情形的立案期限作細化規(guī)定�。

《登記立案規(guī)定》第8條則分別針對三類訴權(quán)配置不同的登記立案期間。其中�,民事訴權(quán)的立案期限為7日,第三人撤銷訴權(quán)為30日���,執(zhí)行異議訴權(quán)為15日�。除對立案期限的多元化處理�����,《登記立案規(guī)定》第8條對普通民事訴權(quán)和第三人撤銷訴權(quán)以及執(zhí)行訴權(quán)的區(qū)分尤其值得關(guān)注。訴權(quán)審查期間的多元化再次表明我國民事訴權(quán)之附條件�。普通民事訴權(quán)和特殊民事訴權(quán)的具體審查事項不同�,并呈現(xiàn)出特殊民事訴權(quán)審查事項多于一般情形的普遍規(guī)律。當(dāng)然��,即便將立案期限延長至30日����,也可能在第三人撤銷訴權(quán)出現(xiàn)難于判定的情形?���!兜怯浟敢?guī)定》第8條第2款對此采取民事起訴權(quán)推定的處理方案,即在法院不能判定起訴是否符合法律規(guī)定時��,應(yīng)先行立案���。

當(dāng)法院在法定期限內(nèi)判定起訴條件不具備時����,《登記立案規(guī)定》第9條要求出具不予受理民事起訴的書面裁定并載明理由�����。書面裁定雖然本就是《民事訴訟法》第126條的明確要求,但其對司法實踐中的“三不”行為有震懾作用�����。說明理由可自《民事訴訟法》第157條第1款第1項和第3款的體系解釋得出���,據(jù)此切實保障當(dāng)事人對不予受理裁定行使上訴權(quán)��。

在正面規(guī)定人民法院必須立案登記的總體要求之后��,《登記立案規(guī)定》第10條以全列舉方式夯實起訴條件法定原則�。盡管如此��,《登記立案規(guī)定》第10條第2�����、3�����、4�����、5項相較第1項和第6項存在界定困難,其抽象性和宏觀性可能對起訴條件法定原則產(chǎn)生消解作用�����。對此�����,宜借助《民事訴訟法》第2條為代表的民事訴訟制度目的以及第3條之民事糾紛概念對《登記立案規(guī)定》第10條作限縮解釋�����?����!兜怯浟敢?guī)定》第10條之“人民法院對下列起訴��、自訴不予登記立案”表明��,其負面清單系針對三類訴權(quán)的一般性規(guī)定���,這也能得到第1條以下之體系解釋的支持。鑒于此,民事訴權(quán)之負面清單亦根據(jù)民法典時代之權(quán)利保護目的予以確定���。

結(jié)合民事訴訟制度目的以及民事糾紛的內(nèi)涵�����、外延�,《登記立案規(guī)定》第10條第1項“違法起訴或者不符合法律規(guī)定”主要指向《民事訴訟法》第122條和第127條之積極��、消極起訴條件��,第6項之“所訴事項不屬于人民法院主管”同樣可被上述起訴條件吸收����,而無須另行檢驗。第2項至第5項之“涉及危害國家主權(quán)和領(lǐng)土完整”“危害國家安全”“破壞國家統(tǒng)一和民族團結(jié)”“破壞國家宗教政策”原則上不適用于民事訴權(quán)����,即便公益訴訟(《民事訴訟法》第58條)也鮮有上述負面清單的適用空間。

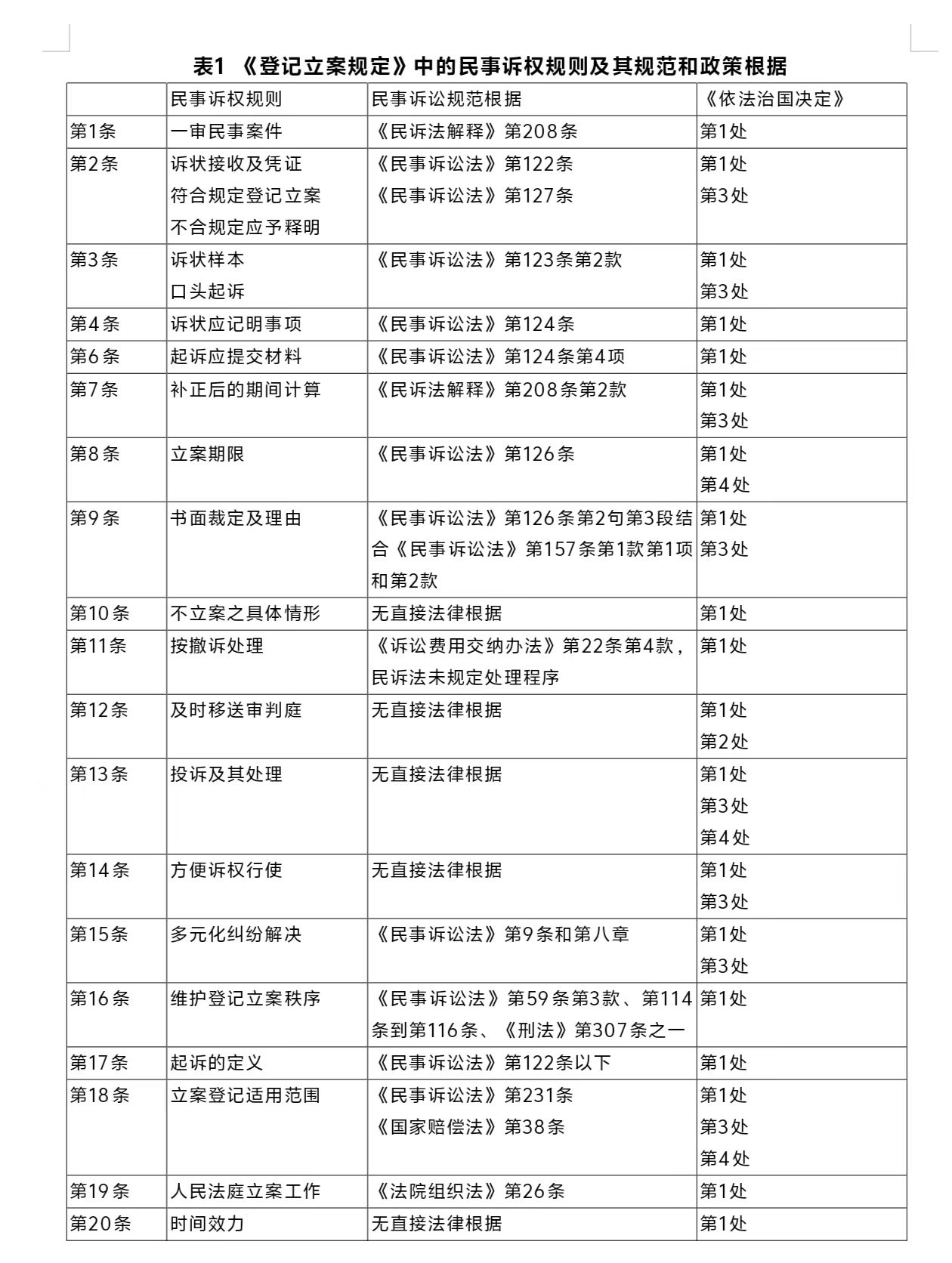

囿于篇幅���,避免贅文�,《登記立案規(guī)定》中民事訴權(quán)規(guī)則及其規(guī)范和政策根據(jù)列表如下(見表1):

四�、民事訴權(quán)意涵的基本共識及其模式轉(zhuǎn)型

《依法治國決定》有力推動民事訴權(quán)保障的實在化和體系化。立案登記制改革的“三步走”逐漸厘清我國民事訴權(quán)的范疇、條件���、體系����,立案登記制改革背景下的民事訴權(quán)意涵逐步凸顯�。

(一)民事訴權(quán)意涵的基本共識

1.起訴條件法定原則

以《民訴法解釋》第208條為起點的“三步走”旨在推進起訴條件法定原則,這可謂立案登記制改革的中心議題�。立案登記制改革應(yīng)在法治軌道上和法治體系內(nèi)逐步推進。值得強調(diào)的是����,導(dǎo)致起訴條件高階化的《民事訴訟法》第122條和第127條尚未被修訂:2014年以來的三次民事訴訟法修正工作(2017年���、2021年和2023年)均未變動起訴條件�。高階化的起訴條件亟需借助民事訴訟法典化予以根本解決���,這不僅是民事訴訟理論界的共同呼吁�, 而且正式作為了立法提案:民法典的內(nèi)容和精神同樣應(yīng)當(dāng)反映到民事訴訟法中��,法典化的立法模式則是這種精神和內(nèi)容得以傳遞的必要形式�。

鑒此,以“三步走”為特征的立案登記制改革初級階段旨在克服民事司法實踐中的“三不”行為。附條件的民事訴權(quán)是既有立案登記制改革的底層邏輯��,即只有滿足《民事訴訟法》第122條同時不存在第127條的法定條件下����,當(dāng)事人才享有起訴權(quán),其訴權(quán)才被依法保障���?��?陀^而言,上述立案登記制改革與我國民事訴訟法學(xué)界長期以來的倡導(dǎo)存在巨大落差�����。不過��,于“訴訟爆炸”“案多人少”的背景下落實起訴條件法定原則仍舊有重要意義�����,亦即通過判例和學(xué)說進一步明確《民事訴訟法》第122條和第127條為代表的各項起訴條件的內(nèi)涵與外延�,并以“負面清單”的方式確定哪些要求不是起訴條件。這也必將為理論界倡導(dǎo)的立案登記制改革的再深化打下堅實基礎(chǔ)�����。當(dāng)前,不僅《民事訴訟法》中的起訴條件并未得到充分厘定�,以《民法典》《公司法》為代表的民商事實體法中的特殊起訴條件同樣存在澄清空間。前者如《民事訴訟法》第122條第1項之原告適格與實體權(quán)利的關(guān)系�、應(yīng)訴管轄入法后《民事訴訟法》第122條第4項之管轄要求的調(diào)整以及《民事訴訟法》第122條第4項、第127條第2項和《中華人民共和國仲裁法》第26條的體系解釋����。后者如《民法典》第1073條之親子關(guān)系確認之訴、《公司法》第57條第2款為代表的先請求程序以及《公司法》第189條為代表的前置程序����。

2.附條件的民事訴權(quán)意涵

在我國民事訴權(quán)意涵的通用表述中,民事訴權(quán)的前提條件存在前后矛盾���。其中,“訴權(quán)是一項基本權(quán)利”指向民事訴權(quán)的無條件享有��,其更接近訴的可能性���,亦即原則上任何人都有進入程序獲得法院審理的基本權(quán)利��。然而����,“沒有這項權(quán)利,公民�、法人和其他組織便不能啟動民事訴訟程序獲得司法裁判,實現(xiàn)實體權(quán)利”則指向附條件的民事訴權(quán)����,即訴權(quán)有具體的構(gòu)成要件,并非任何人都能滿足訴權(quán)要件���,獲得法院審理和裁判的前提是訴權(quán)要件的滿足�����。無論是上述“三步走”的立案登記制改革��,抑或是現(xiàn)行《民事訴訟法》第122條至第127條之“起訴和受理”規(guī)則��,均指向附條件的民事訴權(quán)���。

沿著這一思路,既然普通民事審判程序以《民事訴訟法》第122條和第127條作為起訴條件��,那么��,包含在民事訴訟(廣義)這一概念之下的其他民事程序也自然存在程序前提,例如強制執(zhí)行程序(《登記立案規(guī)定》第18條第1款)���、上訴程序��、再審申請程序�����、執(zhí)行異議程序(《登記立案規(guī)定》第18條第2款)��、第三人撤銷之訴��、執(zhí)行異議之訴(《登記立案規(guī)定》第8條第1款第3項和第4項)����。任何人都可以提起民事訴訟(《登記立案規(guī)定》第17條前段)��,但并非任何民事起訴都能被受理(《登記立案規(guī)定》第2條第1款)����。受理的前提是當(dāng)事人的起訴符合法定條件(《登記立案規(guī)定》第2條第2款)��。

綜上��,我國民事訴權(quán)有不同語義,作為人權(quán)意義之訴權(quán)乃以“出具書面憑證并注明收到日期”加以回應(yīng)��;作為訴權(quán)核心的起訴權(quán)����,則以“對符合法律規(guī)定的起訴、自訴�����,人民法院應(yīng)當(dāng)當(dāng)場予以登記立案”加以回應(yīng)����,并進一步觸發(fā)“登記立案后,人民法院立案庭應(yīng)當(dāng)及時將案件移送審判庭審理”的程序效果(《登記立案規(guī)定》第12條)�。然而,由于立案登記制改革的主要內(nèi)容是起訴權(quán)���,同樣作為訴權(quán)重要內(nèi)容的勝訴權(quán)并未得到立案登記制改革的直接回應(yīng)�。

3.全過程民事訴權(quán)之轉(zhuǎn)型目標(biāo)

過去十年來的民事訴權(quán)改革未能充分揭示《依法治國決定》中民事訴權(quán)的豐富意涵�����,其僅是對第1處訴權(quán)表述的階段性回應(yīng)��,即“改革法院案件受理制度,變立案審查制為立案登記制�����,對人民法院依法應(yīng)該受理的案件�����,做到有案必立�、有訴必理,保障當(dāng)事人訴權(quán)”�。其中,“有案必立�����、有訴必理���,保障當(dāng)事人訴權(quán)”不僅有解釋論內(nèi)容�����,而且蘊含豐富的立法論要求�,即借助與《民法典》協(xié)同實施的民事訴訟法典化�����,逐步降低起訴條件并建立起階層化的訴權(quán)要件����,逐步擴大“依法應(yīng)該受理的案件”范疇,最終邁向立案登記制改革的更高階段���。這同樣能得到《依法治國決定》中的第2處訴權(quán)表述的印證�,特別是確保庭審在訴權(quán)保障中發(fā)揮決定性作用��,這顯然是對民事訴權(quán)的總體性要求����,而不能將其局限于勝訴權(quán)。不僅如此��,第3處和第4處訴權(quán)之實質(zhì)要求也體系化和系統(tǒng)性地將訴權(quán)保障貫穿從遞交訴狀到生效判決直到通過執(zhí)行程序?qū)崿F(xiàn)民事權(quán)利的全過程��。

(二)民事訴權(quán)意涵的模式轉(zhuǎn)型

起訴條件高企��、起訴權(quán)中心主義等民事訴權(quán)保障的立法和理論難題并未得到民事訴訟法修正案的直接回應(yīng)�。盡管如此,《依法治國決定》中第1處“訴權(quán)”表述以及以此為導(dǎo)向的立案登記制改革“三步走”業(yè)已在我國形成民事訴權(quán)的基本共識,即初級階段的立案登記制改革重在貫徹起訴條件法定原則��,切實克服司法實踐中的“三不”行為�。上述做法蘊含的訴權(quán)意涵乃附條件的民事訴權(quán),即并非所有人都有要求法院受理起訴的權(quán)利����,僅在滿足法定起訴條件后才賦予原告要求法院依法受理的訴權(quán)。也因此���,訴權(quán)在我國呈現(xiàn)出起訴權(quán)中心主義�,即以起訴權(quán)之有無作為訴權(quán)的核心議題�����。這種做法雖然能直接回應(yīng)“訴訟爆炸”“案多人少”的司法現(xiàn)實���,但卻無法體現(xiàn)《依法治國決定》中的民事訴權(quán)體系���,無法充分建立全過程的民事訴權(quán)意涵。為此����,民事訴權(quán)意涵在我國亟待轉(zhuǎn)型升級�����,即由當(dāng)前的起訴權(quán)中心模式轉(zhuǎn)型為全過程民事訴權(quán)模式。

1.起訴權(quán)中心模式并非我國民事訴權(quán)的固有意涵

起訴權(quán)中心模式源于1982年《民事訴訟法(試行)》����,其歷史背景是改革開放以來商品經(jīng)濟發(fā)展引發(fā)的案件數(shù)量快速增長以及“先程序,后實體”的民事立法進程�����。為有效遴選民事案件��,以積極/消極起訴條件為代表的三類近20種起訴要求被豎立起來��。不僅如此����,原告適格、被告適格�、訴訟請求具體化以及起訴證據(jù)要求的實體化傾向進一步筑高起訴門檻。值得指出的是��,要件堆疊和實體色彩濃厚的民事訴權(quán)并非固有意涵���。嚴格的立案審查制建基于以薩維尼為代表的私法訴權(quán)說�����,并與普魯士時期的司法實踐形成聯(lián)動����。這恰恰是馬克思在《福格特先生》一文中的批評對象,“不承認私人在他們的私人方面有起訴權(quán)的法律�,也就破壞了市民社會的最起碼的根本法。起訴權(quán)由獨立的私人的理所當(dāng)然的權(quán)利變成了國家通過它的司法官員所賦予的特權(quán)�����?!?《普魯士訴訟條例》正是以私法訴權(quán)說為基礎(chǔ)。

可見�����,在有效應(yīng)對“訴訟爆炸”“案多人少”以及訴權(quán)濫用行為的同時降低起訴門檻��,有效保障訴權(quán)是我國民事訴權(quán)意涵的應(yīng)有之義����?���!坝邪副亓?、有訴必理,保障當(dāng)事人訴權(quán)”雖有“對人民法院依法應(yīng)該受理的案件”的限定����,但當(dāng)前的受理制度乃針對改革開放以來“訴訟爆炸”以及因員額制改革而越發(fā)凸顯的“案多人少”的應(yīng)激之策�����,而不應(yīng)將其作為我國民事訴權(quán)的固有意涵����。無論是蘇聯(lián)訴權(quán)研究的基本認識,或是考察新中國成立后到改革開放初期的民事訴權(quán)解讀��,民事訴權(quán)的重心并非起訴權(quán)�����,而是起訴權(quán)與勝訴權(quán)的二元結(jié)構(gòu)甚至是勝訴權(quán)中心主義�����。是故,訴權(quán)的不具備本就具有多元的訴訟后果��,分別為釋明補正(起訴行為成立要件)�、裁定不予受理(起訴權(quán)構(gòu)成要件)、裁定駁回起訴(判決請求權(quán)構(gòu)成要件)以及判決支持/駁回訴訟請求(勝訴權(quán)構(gòu)成要件)����。上述訴權(quán)意涵方能落實庭審對訴權(quán)保障的決定性作用,并進一步回應(yīng)《依法治國決定》中的后兩處實質(zhì)訴權(quán)要求��。

2.起訴權(quán)與勝訴權(quán)的關(guān)系重塑

二元訴權(quán)論(雙重訴權(quán)說)是我國民事訴權(quán)長期以來的通說�����。其也對民事訴權(quán)意涵通用表述產(chǎn)生了實質(zhì)影響���。其中���,“訴權(quán)是指當(dāng)事人為維護自己的合法權(quán)益,要求法院對民事爭議進行裁判的權(quán)利”顯然不局限于起訴權(quán)��,而是將重心落在勝訴權(quán)����。同樣�,如若將“維護自身的合法權(quán)益”導(dǎo)向起訴權(quán)中的原告適格(原告主張權(quán)利為自己所有即已滿足)�,那么要求法院對民事爭議進行裁判的權(quán)利顯然指向?qū)嶓w判決,且能導(dǎo)出勝訴權(quán)要求�����,即要求法院認可其民事權(quán)利主張�����?��!霸V權(quán)是一項基本權(quán)利”則指向訴的可能性,而非以滿足構(gòu)成要件作為受理前提的起訴權(quán)��?�!皼]有這項權(quán)利���,公民��、法人和其他組織便不能啟動民事訴訟程序獲得司法裁判�,實現(xiàn)實體權(quán)利”雖然有實現(xiàn)實體權(quán)利之勝訴權(quán)內(nèi)容���,但旨在強調(diào)起訴權(quán)是開啟民事訴訟程序的前提����。

以《依法治國決定》中的民事訴權(quán)體系為導(dǎo)向,上述通用表述可被重塑為如下民事訴權(quán)意涵:(1)進入訴訟程序乃當(dāng)事人的基本權(quán)利���,只要當(dāng)事人作出起訴行為�����,法院原則上就應(yīng)當(dāng)開啟訴訟程序�,此乃立案登記制的深化改革要求��;(2)起訴行為以外的起訴要求則應(yīng)原則上以庭審方式予以檢查���,據(jù)此貫徹第2處“訴權(quán)”表述�����;(3)實體權(quán)利是否具備以及是否受害實乃勝訴權(quán)范疇�,起訴條件的實體內(nèi)容宜回歸“請求→抗辯→再抗辯→再再(復(fù)再)抗辯”的實體審理結(jié)構(gòu)����。

綜上����,我國民事訴權(quán)意涵的通用表述可改寫為“勝訴權(quán)是指當(dāng)事人為維護自己的合法權(quán)益����,要求法院對民事爭議進行裁判的權(quán)利。訴的可能性是一項基本權(quán)利����。沒有起訴權(quán),公民�����、法人和其他組織便不能獲得實體判決�,實現(xiàn)實體權(quán)利”���。

3.廣義訴權(quán)的四重意涵

《依法治國決定》中的前兩處訴權(quán)表述以審判程序為主要語境�,這也是我國民事訴權(quán)通用表述的基本范疇���?���!兜怯浟敢?guī)定》第18條將立案登記制進一步拓展至強制執(zhí)行、國家賠償申請等程序���。在此基礎(chǔ)上��,保全程序是否同樣存在訴權(quán)保障問題����?民事特別程序是否同樣應(yīng)貫徹當(dāng)事人訴權(quán)保障���?這無疑是對訴權(quán)完成階層化改造之后����,進一步開啟我國民事訴權(quán)的體系化之門��,特別是從起訴權(quán)中心主義擴展為四重訴權(quán)保障體系��。據(jù)此���,我國廣義的民事訴權(quán)將形成四重意涵:(1)狹義訴權(quán)針對民事審判程序(包括執(zhí)行關(guān)系訴訟)��,享有起訴權(quán)的當(dāng)事人有權(quán)要求法院作出實體判決�����,以支持其權(quán)利主張或駁回對方的權(quán)利主張���;(2)執(zhí)行程序訴權(quán)乃要求法院開啟執(zhí)行程序����,以實現(xiàn)其民事實體權(quán)利����;(3)保全程序訴權(quán)乃要求法院啟動臨時權(quán)利保護程序,以在生效判決作出前對申請人提供權(quán)利保護��;(4)特別程序訴權(quán)乃要求法院作出非訟裁決�,以保護其民事權(quán)利。

結(jié)語

《依法治國決定》中的訴權(quán)表述及其要求對構(gòu)建我國民事訴訟自主知識體系具有劃時代意義�����。民事訴權(quán)是民事訴訟立法�、實踐和理論的起點問題和原點問題����。新中國成立以來,民事訴權(quán)是民事訴訟社會主義轉(zhuǎn)型及其現(xiàn)代化的關(guān)鍵核心技術(shù),即以蘇聯(lián)理論為參照實現(xiàn)訴權(quán)的從無到有并直接跨越至公法訴權(quán)意涵���。以立案審查制為特征的私法訴權(quán)說不僅受到馬克思經(jīng)典論述的激烈批判��,而且為我國民事訴訟法學(xué)界普遍否定��。受改革開放以來“訴訟爆炸”“案多人少”的長期影響��,民事訴權(quán)意涵悄然發(fā)生改變�����,逐漸形成“公法訴權(quán)為表���,私法訴權(quán)為里”的矛盾理解。在起訴權(quán)和勝訴權(quán)為特征的二元訴權(quán)論(雙重訴權(quán)說)框架下����,我國民事訴權(quán)混雜公法訴權(quán)與私法訴權(quán)的基本主張,且產(chǎn)生起訴權(quán)中心主義以及勝訴權(quán)要件的起訴權(quán)化等異化現(xiàn)象����,其可謂“起訴難”“立案亂”的民事訴訟基礎(chǔ)理論成因。

“公法訴權(quán)為表���,私法訴權(quán)為里”不僅造成民事訴權(quán)理論的邊緣化�,而且使《依法治國決定》中民事訴權(quán)的頂層設(shè)計面臨空轉(zhuǎn)風(fēng)險。囿于“訴訟爆炸”“案多人少”并未得到根本緩解����,且在“三步走”的立案登記制改革后還出現(xiàn)案件數(shù)量進一步攀升的現(xiàn)象,民事訴權(quán)意涵仍在相當(dāng)程度上維持“公法訴權(quán)為表���,私法訴權(quán)為里”���。盡管如此,《依法治國決定》的頒布實施以及分“三步走”的立案登記制改革仍舊使民事訴權(quán)意涵獲得若干寶貴共識�,具體為堅持起訴條件法定原則、附條件的民事訴權(quán)意涵以及全過程民事訴權(quán)的發(fā)展目標(biāo)���。

《依法治國決定》同樣對重塑民事訴權(quán)意涵以及立案登記制改革的再深化提出更高要求�����?���!肮ㄔV權(quán)為表�,私法訴權(quán)為里”的矛盾訴權(quán)意涵是在“訴訟爆炸”“案多人少”的實質(zhì)影響下滑向私法訴權(quán)模式的結(jié)果���,而私法訴權(quán)正是立案審查制的理論根據(jù)���?�!兑婪ㄖ螄鴽Q定》對“改革法院案件受理制度��,變立案審查制為立案登記制”的改革要求顯然不能滿足于起訴條件法定原則和現(xiàn)階段的立案登記制“三步走”�����,而是要在根本上實現(xiàn)立案審查制背后的訴權(quán)模式轉(zhuǎn)型升級�����,以公法訴權(quán)論為導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)更高階段的立案登記制��,最終真正實現(xiàn)“有案必立��、有訴必理�����,保障當(dāng)事人訴權(quán)”��。此外���,要切實發(fā)揮庭審在訴權(quán)保障中的決定作用����,也必然要求重塑起訴權(quán)和勝訴權(quán)的關(guān)系�,特別是克服起訴權(quán)中心主義和勝訴權(quán)要件的起訴權(quán)化,通過建立階層化的民事訴權(quán)要件體系實現(xiàn)起訴權(quán)和勝訴權(quán)的關(guān)系重塑���。民事訴權(quán)意涵的通用表述據(jù)此可被改寫為“勝訴權(quán)是指當(dāng)事人為維護自己的合法權(quán)益��,要求法院對民事爭議進行裁判的權(quán)利��。訴的可能性是一項基本權(quán)利�����。沒有起訴權(quán)���,公民、法人和其他組織便不能獲得實體判決����,實現(xiàn)實體權(quán)利”���。最后,《登記立案規(guī)定》第18條已經(jīng)打開民事訴權(quán)意涵的拓展之路�,即將當(dāng)前狹義訴權(quán)意涵進一步拓展為四重意涵的廣義民事訴權(quán)����,以全面貫徹《依法治國決定》中的民事訴權(quán)體系,亦為構(gòu)建民事訴訟自主知識體系奠定堅實基礎(chǔ)��。

因篇幅限制�����,已省略注釋及參考文獻�����。原文詳見《河北法學(xué)》2025年第3期����。