作者簡介:王進(jìn)文�,男,山東濰坊人����,煙臺大學(xué)黃海學(xué)者特聘教授��,上海交通大學(xué)高全喜教授創(chuàng)新團(tuán)隊成員,法學(xué)博士����,博士生導(dǎo)師,研究方向:法理學(xué)、法史學(xué)與比較法學(xué)�����。

摘要:出土的秦漢法律類簡牘文獻(xiàn)呈現(xiàn)出中央和地方司法審判機關(guān)的運作實況�,反映出當(dāng)時的司法術(shù)語、司法文書撰寫流程����、案件審理程序和審理結(jié)果�,有助于彌補律令亡佚造成的缺失,為我們精確地描繪與復(fù)原訴訟制度提供了可能���。岳麓書院藏秦簡奏讞類文書和張家山漢簡《奏讞書》收錄了三則乞鞫覆治類案件����,文書的行文格式和層次結(jié)構(gòu)具有高度的一致性���,反映出秦到漢初文書行政制度的繼承與延續(xù)��。乞鞫覆治類案件涉及跨機構(gòu)�、跨層級的程序,反映出各級政府組織的權(quán)力結(jié)構(gòu)�����。通過梳理與分析覆審乞鞫下行文書�����,運用律令文本與案例互釋的研究方法�,可以消除因簡文不確定性所引起的分歧,最大限度地呈現(xiàn)乞鞫覆治類案件的審理型態(tài)����,從而完善和全面審視秦及漢初司法運作的相關(guān)研究。

關(guān)鍵詞:岳麓秦簡;《奏讞書》;乞鞫����;文書結(jié)構(gòu);訴訟程序

引論

秦漢時期國家的顯著特征是高度發(fā)達(dá)的官僚行政機構(gòu)的統(tǒng)治�,刑事訴訟是公權(quán)力對社會秩序紊亂所采取的積極介入形式�,其程序也是以權(quán)力即審判者的立場為中心構(gòu)成的。由于秦漢律令的亡佚��,后世難窺其原貌,出土簡牘文獻(xiàn)則為我們更精確地描繪與復(fù)原訴訟制度提供了可能�。其中,湖北江陵張家山247號墓?jié)h墓出土的《奏讞書》(后文簡稱《奏讞書》)與岳麓書院藏秦簡叁《為獄等狀四種》(后文簡稱《岳麓簡·三》)奏讞類文書����,由于材料性質(zhì)的相似性,成為秦與漢初法制比較研究的極佳素材�����,大幅推進(jìn)了秦漢訴訟程序����、司法術(shù)語、文書行政����、審理型態(tài)等研究�����。

文書層次���、案例性質(zhì)與文書分類相關(guān)聯(lián)�����,審理程序的厘清與司法行政術(shù)語的界定相表里���?�!蹲嘧棔钒t案例��,大多為郡縣官府審理后的呈報文書以及上級官府裁決的回復(fù)��,其中以“敢讞之”為文書慣用語者有五則案例�����,是縣道官呈報的疑獄案件�;《岳麓簡·三》包含十五則較完整的案例��,主要包含稱為“讞”的狹義奏讞文書��、自稱為“奏”的進(jìn)言陳事文書和“覆��、覆審”的乞鞫覆治案件下行文書等三種類型的法律文書�。其中,使用“敢讞之”的有八則案例���?���!对缆春?/span>·三》是《奏讞書》的原型,后者對前者的繼承性也為學(xué)界所認(rèn)可�����。在秦與漢初的訴訟程序中�,“鞠”的目的在于確認(rèn)犯罪行為以作為適用法律的前提,“乞鞫”是指案件已經(jīng)審理��,被判定有罪者認(rèn)為罪刑判處不當(dāng)�,上訴以求重審。由于乞鞫覆治類案件涉及跨機構(gòu)�����、跨層級的程序���,有助于我們了解司法體系內(nèi)部的運作,本文試圖以《岳麓簡·三》案例十一�、十二與《奏讞書》案例十七為素材,通過梳理與分析覆審乞鞫下行文書的行文格式和層次結(jié)構(gòu)�����,結(jié)合律令文本,最大限度地呈現(xiàn)乞鞫覆治類案件的審理型態(tài)����,從而完善和全面審視秦及漢初司法運作的相關(guān)研究。

一�、乞鞫覆治案例的行文格式和層次結(jié)構(gòu)

(一)乞鞫覆治案例簡介

《岳麓簡·三》案例十一“得之強與棄妻奸案”,乞鞫書如下:

【當(dāng)陽隸臣得之氣(乞)鞫曰】:“……”不(?)強(?)與(?)棄(?)妻(?)奸���,未蝕��。當(dāng)陽論耐【得之為】隸臣��。得之氣鞫���,廷覆之,以得之不審���,(系)得之城旦����。

本案中�,當(dāng)陽縣以強奸罪判處得之耐隸臣���。得之逃亡后被逮捕,又因逃亡罪被判處系城旦六歲����。秦王政元年(246 BC),得之不服原審判決而乞鞫��。廷史賜復(fù)審�����,判定其在乞鞫與復(fù)審時作虛假證詞�����,判處系城旦六歲��。得之再次乞鞫�����,再次復(fù)審?fù)瑯优卸ǖ弥魈摷僮C詞�����,系城旦六歲�����。

《岳麓簡·三》案例十二“田與市和奸案”�,乞鞫書為:

【……】□隸臣田負(fù)斧質(zhì)氣(乞)鞫曰:“故【……】【……?����!?/span>”【覆視故獄:……】(缺簡13)��。

該案中��,隸臣田在夏陽縣被判處有罪后乞鞫�����。根據(jù)乞鞫書提供的資料���,乞鞫覆治的審理機關(guān)駁回了田的主張�,同時判定田作虛偽申述�,應(yīng)處以系城旦十二歲,因赦令而免除�����,并以此情形告知魏縣。

《奏讞書》案例十七“黥城旦講乞鞫”���,乞鞫書為:

四月丙辰���,黥城旦講氣(乞)鞫,曰:故樂人���,不與士五(伍)毛謀盜牛���,雍以講為與毛謀,論黥講為城旦���。覆視其故獄……

該案發(fā)生于秦王政元年(246 BC)至二年(245 BC)間���,士伍講因與士伍毛合謀盜牛而被雍縣縣廷處以“黥為城旦”。講于元年四月十一日乞鞫����,汧縣縣廷受理后,將案情呈報郡守,郡守派遣都吏覆審�����。覆審查明�,該案因?qū)徖淼墓倮魧⒚珖?yán)刑拷打����,造成毛不得不誣告與士伍講一同合謀盜牛。士伍講也因刑訊而不得不自誣確曾與毛合謀偷盜����。經(jīng)過覆審,講得到平反��,并對所有因講而遭到連坐者給予安置和償還�����。該案不僅記錄遭誤判與人合謀盜牛的士伍講通過乞鞫而獲得平反的過程�����,也記錄了官府對受冤屈并已施加黥刑的講和因講而受到的所有連坐者進(jìn)行安置和賠償?shù)葍?nèi)容����,它所包含的豐富的程序法與實體法內(nèi)容不僅為秦及漢初的乞鞫制度提供了最切實的描述���,也為我們正面認(rèn)識當(dāng)時的法制及其執(zhí)行情況提供了難得的契機,值得深入發(fā)掘與整理���。

(二)文書層次與架構(gòu)剖析

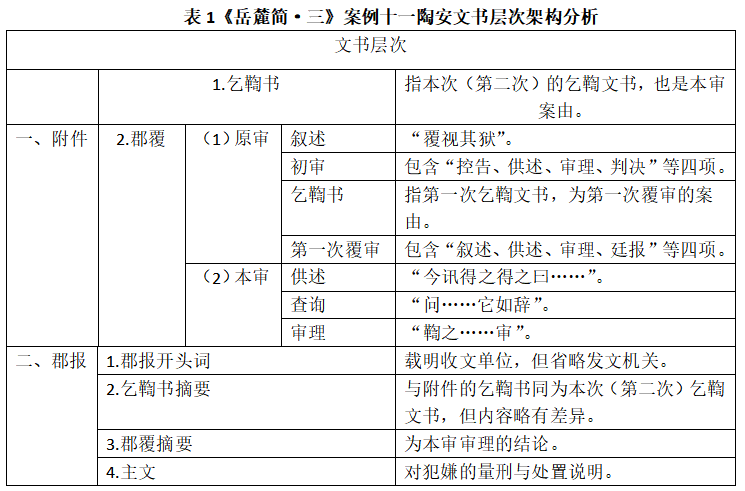

上述三個案例中��,《岳麓簡·三》案例十一是第二次乞鞫的重審文書�,內(nèi)容包含初審與第一次覆審的故獄文書���。該案經(jīng)歷三次審理�����,其文書結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜�?����!对缆春?/span>·三》案例十二僅有一次重審�,無論是審理型態(tài)還是文書結(jié)構(gòu)都簡單得多?���!蹲嘧棔钒咐邉t較為詳盡地呈現(xiàn)出乞鞫程序的全過程�����。作為覆審乞鞫的下行文書���,《岳麓簡·三》案例十一�、案例十二與《奏讞書》案例十七的文書結(jié)構(gòu)具有一致性。三者案例進(jìn)行對比分析����,有助于我們把握此一時期的文書行政與審理形態(tài)的基本面貌,見表1��。

陶安將乞鞫文書分作郡報與附件兩項����。附件是相對于作為文書主體的郡報而言的?����?笫菍ι铣势蝼段臅h道官的回復(fù)�,包含對罪人的重新量刑和處置措施的指示�。罪人在秦及漢初包含已確定犯罪事實的罪犯和遭到被告劾的嫌疑犯兩層含義�。郡報的開頭以“謂”為慣用語�����,“謂����,文書術(shù)語,上級對下級機關(guān)的指令���。”《岳麓簡·三》案例十一“謂當(dāng)陽嗇夫”��,案例十二“謂巍嗇夫”���,《奏讞書》案例十七“廷尉兼謂汧嗇夫”,顯示出此種公文書格式的一致性���。

附件包含郡覆與乞鞫書兩項����。前者為本案審理的全部過程,后者是本案啟動的原由��,涵蓋原審與本審兩部分。本審是覆審官吏對相關(guān)涉案人進(jìn)行的實質(zhì)訊問程序�����,始于簡文“今訊得之”�����。陶安將覆字解讀成覆審或再次審理��,他以居延漢簡與里耶秦簡公文書的格式為依據(jù)����,公文書若有附件���,其形式為附件在前����、文書主體在后����,故而將郡覆列于文書的附件部分。但是���,如果仔細(xì)觀察其所引用居延與里耶有附件的公文書��,固然附件位置在文書主體前方�����,但在同一份公文書內(nèi)����,文書主體基本上不會再重新謄錄全部或部分附件內(nèi)容。三則乞鞫重審的郡覆往往重復(fù)摘錄其附件內(nèi)容�,似與居延及里耶秦簡公文書的附件型態(tài)不符。

原審是覆審官吏對原審文書所作的審查��,始于簡文“覆視其獄”����。原審下的初審包含控告、供述��、審理���、判決共四項����;而第一次覆審包含敘述、供述���、審理�����、廷報共四項�。初審以控告為始����,第一次覆審則以敘述作為開端,即簡文“廷史賜等覆之”����。以控告為起點較為符合文書/審理的程序���,不過�����,第一個乞鞫文書應(yīng)當(dāng)是本審的案由����,應(yīng)列在郡覆之下,而不宜列在附件之下�����,與郡覆平行����;第二份乞鞫文書則為第一次覆審的案由,應(yīng)列在第一次覆審之下����,而不宜列在原審之下,與初審及第一次覆審平行�����。對比本案兩個“敘述”�,第二個“敘述”列在“第一次覆審”之下,“廷史賜等覆之”僅能說是第一次覆審的負(fù)責(zé)人員�,其案由應(yīng)為第一次乞鞫書,應(yīng)列第一次覆審之下�����;而第一個“敘述”列在“原審”之下,但“覆視其獄”應(yīng)屬“郡覆”的作為�����,當(dāng)列在郡覆之下�,否則,易被誤解為原審官吏的作為�����。以《岳麓簡·三》案例十一為例�����,由于是第二次覆審���,故此次本審應(yīng)當(dāng)指第二次覆審����;而原審則包含初審與第一次覆審�。在《岳麓書院藏秦簡·叁》附錄一中���,陶安將“覆視其獄”視為原審官吏的發(fā)語詞�,列在原審的敘述項��。但“覆視其獄”表示的是對“故獄”即原審司法文書的檢核程序,應(yīng)為本審的發(fā)語詞���。“覆視其獄”與“今訊某”皆屬本審官吏的作為�,前者表示本審(即重審官吏)對“故獄”(原案文書)的查核���,后者則為本審對相關(guān)涉案人展開正式的審訊工作�。

張家山與岳麓書院藏奏讞文書所錄案例多可見援引其他司法數(shù)據(jù)�����,包括告��、辭����、劾、乞鞫�����、書���、故獄以及量刑判決時引用的律令等�����。三份乞鞫重審文書“附件”的案由���,以及“下行文書”開頭之后��,都會援引乞鞫文書�。由于《岳麓簡·三》案例十一與案例十二的簡文殘缺���,案例十二的開頭部分缺損尤為嚴(yán)重����,無法進(jìn)行比對��,但僅從案例十一殘存簡文對比���,仍可看出兩段乞鞫文書的援引���,文義雖可相通,詳略與用語卻明顯有差別�����。結(jié)合提供相對完整數(shù)據(jù)的可供比較研究的《奏讞書》案例十七���,案由所欲突顯的是罪人講“不與謀盜”這一訴求����,而下行文書援引乞鞫文書時主要在呈現(xiàn)“不盜”這一審理結(jié)論�����。此外�,《岳麓簡·三》案例一與案例二“郡報”中的“子讞……讞固有審”與其審理文書之間,也是一種節(jié)略摘抄的手法���。從文書寫作技巧來說�,對乞鞠文書兩次不同的摘抄方式��,一方面能讓審理者的論點更清楚地表現(xiàn)出來���;另一方面則展現(xiàn)出了公文書的獨特性與不可欠缺的統(tǒng)一性����,使公文書具有威信力量。

(三)乞鞫覆治文書復(fù)原試探

固然有研究者認(rèn)為����,“公文書的視覺效果,不僅取決于書寫材料的樣態(tài)�,也取決于書寫文書的樣式”,考慮到奏讞文書乃出土墓葬文書����,為私人搜錄并經(jīng)編輯而成的書籍,與官府行文往返的公文書性質(zhì)迥異���,特別是個別案例很可能為了閱讀的流暢性或使用者需求而存在著剪輯�����、改寫或內(nèi)容增補等歷程�,我們不宜將其與實際應(yīng)用的公文書直接進(jìn)行比附�,徑直將同一案例的上行與下行奏讞文書理解為附件與主體的關(guān)系——至少我們不能排除如下情形的存在,即奏讞文書同一案例中上行文書與下行文書不屬于同一份公文書����,而是兩份公文書的匯編。這也預(yù)示著奏讞文書所反映司法文書的制作程序不宜與實際審理程序等同�。進(jìn)而�,奏讞文書編訂者所采取的文書層次結(jié)構(gòu)是否與當(dāng)時實際的文書運作程序相同��,也不無疑問��。但《奏讞書》與《岳麓簡·三》所能反映的司法文書的程序是可以肯定的�����。

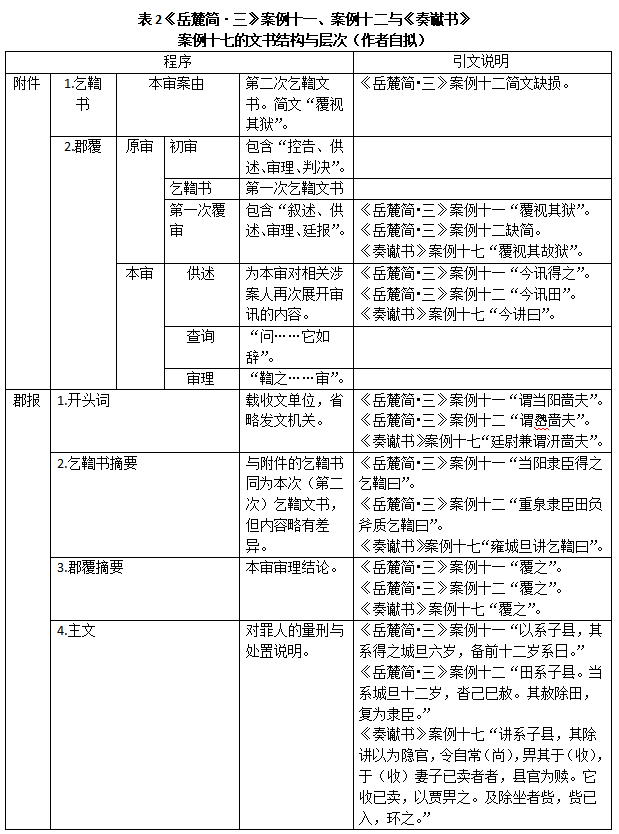

在前述思考的基礎(chǔ)上�����,本文參考《岳麓簡·三》案例十一��、案例十二與《奏讞書》案例十七�,對覆審乞鞫案件的文書結(jié)構(gòu)重擬如下���,見表2��。

《岳麓簡·三》案例十一�����、案例十二與張家山《奏讞書》案例十七這三份乞鞫重審案件���,文書結(jié)構(gòu)與層次具有高度的共通性�����,并展現(xiàn)在特定司法術(shù)語上�����,反映了秦到漢初文書行政的繼承與延續(xù)�。如表2所示�����,本文將乞鞫重審文書區(qū)分成四個主要部分:一是本審案由����,即本審的乞鞫文書。二是本審對故獄文書的查核��,以“覆視其獄”“覆視其故獄”等為發(fā)語詞��。需要指出的是�����,所選案例在附件和下行文書中均援引被告的乞鞫文書,但重審文書對故獄文書僅為摘錄而非全文照抄�。三是本審的訊問與審理程序,以“今訊某”“今某曰”等為發(fā)語詞�����,并作成“鞫……審”��,可視為本審定罪與量刑的基礎(chǔ)�����。四是本審結(jié)果的回文����,通常以“謂某嗇夫”為發(fā)語詞�。

二、乞鞫審理程序的辨析與復(fù)原

(一)“乞鞫者各辭在所縣道”:乞鞫的提出與受理

睡虎地秦簡《法律答問》簡115規(guī)定:

“以乞鞫及為人乞鞫者�,獄已斷乃聽、且未斷猶聽?��。ㄒ玻??獄斷乃聽之��。”

張家山漢簡《二年律令》簡114—115規(guī)定:

“罪人獄已決,自以罪不當(dāng)�,欲氣(乞)鞫者,許之�����。氣(乞)鞫不審����,駕(加)罪一等;其欲復(fù)氣(乞)鞫��,當(dāng)刑者�����,刑乃聽之�。死罪不得自氣(乞)鞫,其父����、母、兄���、姊��、弟����、夫、妻�����、子欲為氣(乞)鞫���,許之�。其不審����,黥為城旦舂��。年未盈十歲為氣(乞)鞫�,勿聽。獄已決盈一歲�����,不得氣(乞)鞫。”

根據(jù)睡虎地秦簡與張家山漢簡提供的信息�����,罪人或其家屬需“獄斷”或“獄已決”才可提出乞鞫���。但是�,乞鞫是否在刑罰執(zhí)行后提出尚有討論空間�����?!斗纱饐枴穬H規(guī)定“獄已斷乃聽”,《二年律令》則進(jìn)一步規(guī)定“其欲復(fù)氣(乞)鞫�,當(dāng)刑者,刑乃聽之”�����。楊振紅認(rèn)為:“由于律文對第一次乞鞫沒有強調(diào)必須‘刑乃聽之’�,因此或可推論第一次乞鞫可以在判決生效前,也可以在判決生效后�。”觀察《奏讞書》案例十七,講無辜遭誣陷�����,重審平反后其原本身分無法恢復(fù),只能為隱官����,結(jié)合《二年律令》欲再次提出乞鞫需“刑乃聽之”的規(guī)定,或可推斷出罪人“復(fù)乞鞫”意味著第一次重審與原審判決一致�,以“刑乃聽之”的措施避免罪人通過不斷乞鞫來拖延的僥幸心理,則為了避免罪人原審時遭到“失刑”——“乞鞫的結(jié)果��,如確定為冤罪�,負(fù)責(zé)原審的吏(祇要不是故意誤審)要被適用刑罰失當(dāng)之罪”——重審雖恢復(fù)其清白,但肉刑已然實施的情形發(fā)生����,首次乞鞫得在行刑前提出。

《二年律令》規(guī)定:

諸欲告罪人��、及有罪先自告而遠(yuǎn)其縣廷者����,皆得告所在鄉(xiāng)�����,鄉(xiāng)官謹(jǐn)聽,書其告�����,上縣道官���。廷士吏亦得聽告�。

《岳麓簡·三》案例十一中�,得之先后提出兩次乞鞫,初審地是當(dāng)陽縣�����?���!对缆春?/span>·三》案例十二中,田原本是向夏陽縣提出“更治”的要求���,遭夏陽縣丞祒駁回�����,后來才由關(guān)押地縣上呈乞鞫書��?!蹲嘧棔钒咐咧校v遭雍縣審判��,但乞鞫時是關(guān)押在汧縣���。從簡文看來講原本為汧縣人����,毛在汧縣盜牛�����,到雍縣販賣��,遭雍縣官吏告發(fā)��,講遭誣指與毛共謀盜牛���,并在雍縣受審�����?����?梢?�,三份乞鞫文書皆符合“乞鞫者各辭在所縣道”的規(guī)定�。

縣道官受理乞鞫����,但無權(quán)重審。那么����,縣道官是否有權(quán)拒絕罪人的乞鞫呢?答案是否定的���?����!对缆春?/span>·三》案例十二重審時�����,毋智����、丞祒、獄史相等原審相關(guān)人員也在被審訊之列�����。毋智負(fù)責(zé)逮捕��,卻收受賄款�����,企圖修改捕捉奸案時的“捕校上”程序����。丞祒與獄史相也遭審訊,原因可能是“辭丞祒謁更治��,祒不許”����,即田最初向原審官員丞祒提出乞鞫,但遭到拒絕����。獄史相之情形����,可能亦同�����?!蹲嘧棔钒咐咂蝼吨貙彽镊掇o為“昭���、銚�����、敢����、賜論失之����,皆審。”(簡120—121)該案原審官吏明顯失誤造成冤獄�����,但未載明對原審失職者的具體懲處,而《岳麓簡·三》案例十二中丞祒的供辭也旨在解釋未受理乞鞫的原因���。結(jié)合《岳麓簡·三》案例一中南郡回復(fù)文書中對盜領(lǐng)購賞案的罪責(zé)與州陵縣原審官吏“論失”疏失兩案一并裁決����,則該案可能涉及案件審理的分案處理問題�����。

(二)“廷”即廷尉:乞鞫的審理機關(guān)

《岳麓簡·三》案例十一經(jīng)歷了兩次重審���,但由于簡文殘缺嚴(yán)重�,解讀難度也隨之增大�。從“當(dāng)陽論耐”(簡172、186)����、“丞雚論耐”(簡174)我們可推知該案系由當(dāng)陽縣初審,而關(guān)于第一次重審���,僅有“廷覆之”“廷史賜等覆之”“廷報之”“廷又論系城旦”等簡文信息���?�!抖曷闪睢?/span>“具律”簡116—117規(guī)定:

氣(乞)鞫者各辭在所縣道����,縣道官令���、長、丞謹(jǐn)聽�,書其氣(乞)鞫,上獄屬所二千石官����,二千石官令都吏覆之。都吏所覆治�,廷及郡各移旁近郡,御史�����、丞相所覆治移廷��。

無疑��,“廷”所指為何,是理解律文與案例的關(guān)鍵之所在����。陶安認(rèn)為“廷”有兩種可能,一是廷尉�,一是縣廷。至于廷史��,一是指廷尉史�,一是指縣屬吏?����;u山明則主張《二年律令》簡117是錯簡����,“及郡各移旁近郡,御史��、丞相所覆治移廷”是另一條律文����,進(jìn)而認(rèn)為“廷”是“廷尉”之“廷”,簡116末“都吏所覆治���,廷”應(yīng)與一枚首字為“尉”之簡編聯(lián)����。但此說未獲實證支持。

本文認(rèn)為�����,該律文之“廷”應(yīng)理解為廷尉����,其原因應(yīng)從張家山漢簡與岳麓秦簡的時代背景中尋找����。戰(zhàn)國時期的秦國,至少自商鞅變法之后���,廷尉執(zhí)掌司法權(quán)��,是國內(nèi)所有都官��、縣的上級。但是,隨著秦國兼并戰(zhàn)爭的推進(jìn)����,領(lǐng)土漸次擴張���,廷尉無法再如之前那樣監(jiān)察所有都官、縣上呈的司法案件�����。因此�,從秦王政元年之后(246 BC),廷尉與郡守對司法權(quán)進(jìn)行分割�����,具體而言���,前者負(fù)責(zé)內(nèi)史區(qū)所轄的乞鞫覆審案件���,后者則監(jiān)察所屬都官、縣上呈的司法案件��?�!蹲嘧棔钒咐咧?,講被雍縣判處黥城旦�,發(fā)配汧縣服刑��。雍縣與汧縣均屬內(nèi)史所轄地區(qū)����,由廷尉覆審?�!对缆春?/span>·三》案例十一發(fā)生于秦王政元年���,初審地是當(dāng)陽縣��,當(dāng)陽縣隸屬南郡���。此時廷尉之乞鞠權(quán)力尚未被分割����,故而南郡屬縣的乞鞠案由廷尉覆審。事實上���,整理者也已指出該案之審理程序與《二年律令》“具律”不合�,“或許制度上前后發(fā)生過變化”��。在《奏讞書》中,我們可以發(fā)現(xiàn)����,內(nèi)史區(qū)的乞鞫案仍由廷尉覆審,郡的乞鞠案由郡守覆審���。事實上����,漢初承襲秦王政元年之后廷尉與郡守分割司法權(quán)的建制����,后者獲得所屬地區(qū)的乞鞠覆審權(quán)。雖然在高祖七年(200 BC)詔頒布后(詳本文后述)�,廷尉成為郡上讞疑獄的上級,然而在乞鞠與死罪相關(guān)案件的覆審時���,兩者仍處于平行關(guān)系��。直到西漢中期以后�,廷尉的司法權(quán)及地位才凌駕于地方郡國守相之上���。

案例十一初審與第二次乞鞫書的呈報者均為當(dāng)陽縣����,但第二次乞鞫的重審機關(guān)則缺少記載。第一次乞鞫是由“廷”“廷史”負(fù)責(zé)審理�����,但簡文沒有提供第一次乞鞫是由誰呈送的����。得之曾“去系亡”,但并沒有提供何時逃亡的信息����。前已述及秦王政初年以前廷尉與郡府司法權(quán)尚未分割,廷尉之司法權(quán)覆蓋秦國全部地區(qū)�,如果得之是初審時逃亡,則第一次乞鞫重審由“廷����、廷史”負(fù)責(zé)�,將“廷、廷史”解讀為廷尉�����,則可推知得之可能逃亡到內(nèi)史區(qū);如果是第一次重審后逃亡����,由隸屬南郡的當(dāng)陽縣上呈第一次乞鞫書,結(jié)合秦王政初年以前郡對其屬縣無司法管轄權(quán)的事實��,則第一次乞鞫重審的“廷��、廷史”是廷尉����。由簡文提供的信息看,原審判處“耐得之為隸臣”���,第一次乞鞫裁定“乞鞫不審”而判處“系得之城旦六歲”�����,第二次乞鞫裁定“得之去系亡����,已論系十二歲�,而來乞鞫,乞鞫不如辭。以系子縣�����,其系得之城旦六歲���,備前十二歲系日”���,就簡文的行文脈絡(luò)而言,似可認(rèn)為得之系第一次乞鞫判決后逃亡的���,逃亡后“而來乞鞫”即提出第二次乞鞫����。因此�,案例十一中拘系得之的當(dāng)陽縣,或可認(rèn)定為得之逃亡后被捕或提出第二次乞鞫之地��。

(三)“二千石官令都吏覆之”:乞鞫重審的展開

可以肯定的是�,秦漢司法案件多由縣道官負(fù)責(zé)審理,審理又以受理告發(fā)之縣廷為原則����。但乞鞫覆治與一般案件的審理型態(tài)不同�?!抖曷闪睢芬?guī)定�����,縣�����、道令����、長、丞對乞鞫案件��,只負(fù)責(zé)聽訟和記錄��,無權(quán)參與審理�。對于死罪案件,僅能將案情完整地記錄�����,再上呈所屬二千石官��,由二千石官派都吏進(jìn)行重審覆查。二千石官不單指郡守�����,而是秩級為二千石者�����,《二年律令》“秩律”簡440—441規(guī)定廷尉��、郡守�、郡尉秩級為二千石。李均明指出:“縣道僅需將死罪囚的案件做初步清理�,呈送所屬郡二千石官。然后由二千石官派遣都吏復(fù)審��,再判決���,判決結(jié)論由縣道執(zhí)行���。徹侯邑的級別與縣道同,故遇上述情形�,亦呈送在所郡守處理。”二千石官根據(jù)都吏復(fù)查的報告進(jìn)行裁決����,再行文縣道官執(zhí)行��。那么,乞鞫案件受理后����,應(yīng)在何地進(jìn)行重審呢?對這一問題��,尚存在不小的爭議����。

楊振紅認(rèn)為,乞鞫案二千石官“指定都吏在他縣進(jìn)行重新審理”�����,乞鞫案分作“判決生效前的上訴二審”與“判決生效后的申訴再審”兩類����,而判決生效前的乞鞫是在原審單位進(jìn)行。由于擔(dān)心遭到刑訊報復(fù)����,故而乞鞫者不會在原審縣道提出���,必須等到判決生效后,罪犯配發(fā)到服刑機關(guān)時才敢提出�����。鷹取佑司將《岳麓簡·三》案例十二簡396“令毋害都吏復(fù)案”翻譯成“派遣毋害都吏前往復(fù)案”����,他雖未明言前往何地復(fù)案,不過可以推知應(yīng)是指死刑的原判決機關(guān)����。乞鞫重審涉及司法審理與行政管轄,重審進(jìn)行地點的選擇需要考慮獄政設(shè)施��、審訊便利以及利害沖突等種種現(xiàn)實問題��。研究者業(yè)已指出�,秦漢時期存在著“郡無獄”或郡獄與郡治所在縣“共獄”的現(xiàn)象。審理機關(guān)若為郡����,重審機關(guān)不必然等同實際審理地點,乞鞫基本應(yīng)在郡進(jìn)行��。以《岳麓簡·三》案例十一而言,此案相對簡單����,得之犯罪地與原審機關(guān)均為當(dāng)陽縣,提出乞鞫與乞鞫重審判決時��,得之也是在當(dāng)陽縣被關(guān)押的���,故此案乞鞫應(yīng)在當(dāng)陽縣進(jìn)行,而當(dāng)陽也是得之的原審縣道��?����!对缆春?/span>·三》案例十二中����,田的原審是在夏陽縣,提出乞鞫以及重審判決時均被關(guān)押在魏縣�����,魏縣屬邯鄲郡��,夏陽縣屬內(nèi)史。受理乞鞫為魏縣����,根據(jù)《二年律令》簡116—117規(guī)定,負(fù)責(zé)重審二千石官應(yīng)為邯鄲郡�����,而非廷尉��。邯鄲郡派遣都吏在魏縣進(jìn)行乞鞫重審���,所以郡覆文書才會向魏縣下達(dá)��?��!蹲嘧棔钒咐咧校v原審是在雍縣���,關(guān)押服刑是在汧縣�����。講是在汧縣提出乞鞫�����,而乞鞫重審的文書也下達(dá)于汧縣�。根據(jù)《二年律令》罪人得于“在所縣道”提出乞鞫的規(guī)定,三份乞鞫文書都載明罪人“系子縣”即“系”于上呈乞鞫書的縣道�,而都不見乞鞫者被移送其他單位的記載。由此似可推論�,作為乞鞫者的《岳麓簡·三》案例十一的得之、案例十二的田與《奏讞書》案例十七的講��,都一直關(guān)押(或服刑)在提出乞鞫的縣的獄中����。因此�,受理乞鞫(通常也是乞鞫者被關(guān)押或服刑)的縣道將乞鞫書呈報“屬所二千石官”,二千石官派遣的都吏�����,最可能在罪人提出乞鞫之縣道進(jìn)行審理����。

三、乞鞫覆治涉及的權(quán)力關(guān)系與運作程序

依據(jù)本文所分析的三個乞鞫案例所透露的信息與《法律答問》《二年律令》等規(guī)定�����,我們大致可將乞鞫覆治審理的程序簡述如下:首先是乞鞫的提出,由乞鞫者向在所縣道提出乞鞫���,縣道官上獄屬所二千石官��;其次是受理�,二千石官令都吏“覆之”���,都吏所“覆治”��,廷及郡各移旁近郡御史����、丞相所“覆治”�;最后,則涉及到“移廷”�,即御史、丞相所覆治移廷�。乞鞫案件的審理涉及跨層級運作,可以體現(xiàn)出不同機構(gòu)之間的權(quán)力關(guān)系�����。

(一)“移”與“移廷”:案件的重審或移交

張家山漢簡整理小組將“移”解釋為移送文書,楊振紅則解釋為移交案件��,即把乞鞫二審或再審案移給相應(yīng)審理機關(guān)����。她將“都吏所覆治,廷及郡各移旁近郡”解釋為“一審由廷尉或郡等二千石官都吏審理的案件���,犯人或家屬乞鞫后����,廷尉和郡要把案件移交給附近的郡進(jìn)行二審或再審”�,而把“御史、丞相所覆治移廷”解釋為“一審由御史���、丞相審理案件,則移交給廷尉進(jìn)行二審或再審”�����,進(jìn)而認(rèn)為�,“此律中兩個‘覆治’指的都是一審案的審理或復(fù)核。”由此,“移獄覆”才是指乞鞫重審���。不過��,根據(jù)簡文的脈絡(luò)分析��,應(yīng)是犯人或其家屬乞鞫后���,才有“二千石官令都吏覆之”與“都吏所覆治”,如果將“覆之”與“覆治”分作兩事���,需要作進(jìn)一步論證與更多的材料支持����,況且�,“二千石官令都吏覆之”的“覆”而非“移”才是乞鞫重審。此外���,本文前已述及����,由于簡文難解����,籾山明等提出了“錯簡”之說��。但從語法而言���,“都吏”與“御史、丞相”相對���,“移旁近郡”與“移廷”相對�����,因此�����,錯簡似不成立�����。“移”更宜解釋為“移獄覆審”。本文推論��,乞鞫案是都吏重審后�����,移交給“旁近郡”重審;“御史���、丞相”所重審的乞鞫案件�,移交給“廷”重審��。理由在于��,“一郡重大案件須有旁郡會審�����,為漢時制度�。”雖然三個乞鞫案例都不見有“移旁近郡”重審的記載,不過《奏讞書》案例十八“南郡卒史蓋廬�、摯、朔�、叚(假)卒史瞗復(fù)攸等獄簿”提供了一個極佳范例。該案是因蒼梧郡利鄉(xiāng)鄉(xiāng)民叛亂��,中央遂指派鄰近的攸縣縣令負(fù)責(zé)前往平叛��。攸縣縣令不僅未依法捉拿潛藏山林的敗北新黥首�,也不依法審理關(guān)押在獄中的死刑罪犯即被捉回的敗北新黥首�����,卻上書請求給以奪爵戍邊的減刑�。攸縣縣令未能依法執(zhí)法��,故而被覆審人員論處縱囚罪�。本案由御史行文給南郡,要求南郡重新覆審��。“蒼梧縣反者��,御史恒令南郡復(fù)”(簡131)��。蒼梧郡屬縣爆發(fā)的反叛事件�����,御史命令南郡派員前來審理�,這正是由旁近郡來審理案件的類型。

雖然“移”的確切涵義存在爭議�,但考慮到案件在不同審理機構(gòu)之間進(jìn)行“移”,當(dāng)不止于文書的移送���,理應(yīng)包括案件整體的重審或移交��。乞鞫案的重審屬于“覆治”范疇�����,但后者當(dāng)不限于乞鞫�����,而所有的“覆治”案件“移旁近郡”或“移廷”也不盡然��,合理的解釋應(yīng)為�����,“都吏所覆治”的案件若需要“廷及郡”�,則應(yīng)移交給“旁近郡”��,“御史���、丞相所覆治”的案件則移交給“廷”�����。“廷”顯然應(yīng)為廷尉�。《奏讞書》案例十七汧縣受理的乞鞫案件���,由于汧縣隸屬內(nèi)史��,因此轉(zhuǎn)交廷尉審理�。而正因為廷尉覆治的是內(nèi)史區(qū)的案件�,所有才需要“移旁近郡”。

(二)乞鞫覆治與疑獄上讞

縣道官受理乞鞫后��,需要“上獄屬所二千石官”���?�!稘h書·刑法志》記載高祖七年所頒布的“讞疑獄詔”:

自今以來��,縣道官獄疑者���,各讞所屬二千石官,二千石官以其罪名當(dāng)報之�����。所不能決者�,皆移廷尉�,廷尉亦當(dāng)報之����。廷尉所不能決���,謹(jǐn)具為奏��,傅所當(dāng)比律令以聞����。

《岳麓簡·三》與《奏讞書》相關(guān)案例的審理程序與行文單位���,均可以與《二年律令》和“讞疑獄詔”相印證����。就審理人員而言����,根據(jù)《二年律令》,乞鞫案由“都吏覆治”���,“死罪及過失�����、戲殺人”則由“毋害都吏復(fù)案”��。“毋害”又作“文毋害”“文無害”�。文是針對所撰寫的法律文書內(nèi)容而言,文無害指都吏在為罪犯撰寫法律文書時���,既不無故羅織罪名���,也不故意為開脫。都吏不但精通法律條文�,又能秉公處理,且不受縣廷管轄���,故可持平地覆查�。就審理方式而言�,乞鞫覆治會對罪人重新展開訊問程序,并作成新的“鞫辭”���。至于“死罪及過失��、戲殺人”的“復(fù)案”�,無害都吏是否也會對罪人進(jìn)行重新審訊并作出新的鞫辭,目前尚無直接材料可供佐證���。就案件的最終裁決而言�,乞鞫覆治雖由都吏進(jìn)行實際審理����,但秦漢時期的審判通常只有各級機構(gòu)的“長吏”有權(quán)作出判決��。例如��,《二年律令》簡102:

“縣道官守丞毋得斷獄及讞����。相國、御史及二千石官所置守��、假吏�����,若丞缺���,令一尉為守丞���,皆得斷獄����、讞���。”

“縣道官所治死罪及過失��、戲而殺人�����,獄已具�,勿庸論����,上獄屬所二千石官。二千石官令毋害都吏復(fù)案���,問(聞)二千石官����,二千石官丞謹(jǐn)掾,當(dāng)論乃告縣道官以從事�。徹侯邑上在所郡守。”

從前述律文可見�,“死罪及過失、戲殺人”案件�����,只要二千石官確認(rèn)無害都吏“復(fù)案”的結(jié)果����,即完成最終判決,無需再行呈報上級或其他機構(gòu)��。乞鞫案件的覆治�����,理當(dāng)亦由二千石官作出最后裁決即可��,《奏讞書》案例十七便是明證�����。

雖然乞鞫案件的覆治最終裁決止于二千石官�,但根據(jù)“讞疑獄詔”,同一疑獄若無法裁決���,無論案情輕重皆可上讞�,最終由皇帝定奪�,此即疑獄上讞?�!蹲嘧棔钒咐桶咐宓?/span>“廷以聞”����,應(yīng)是皇帝對上呈疑案的裁決。疑獄上讞為縣道官的自主判斷��,但為了防范其以“疑獄”即罪行的法律適用有疑義(而非犯罪事實無法確認(rèn))之名推諉責(zé)任��,也存在著像《奏讞書》案例四“廷報曰:……律白����,不當(dāng)讞”,《岳麓簡·三》案例一“南郡假守賈報州陵守綰�����、丞越:……有律���,不當(dāng)讞”等裁定�����。根據(jù)《漢書·刑法志》的記載���,高祖七年讞疑獄詔下達(dá)后�����,“故孝景中五年復(fù)下詔曰:‘諸獄疑���,雖文致于法而于人心不厭者,輒讞之����。’其后獄吏復(fù)避微文�,遂其愚心。至后元年���,又下詔曰:‘獄�,重事也���。人有愚智��,官有上下��。獄疑者讞����,有令讞者已報讞而后不當(dāng),讞者不為失����。’”引文中所謂“失”,應(yīng)指“論失”�,即論罪有失。由此可見����,疑獄上讞若被認(rèn)定為不當(dāng)者,可能會有“論失”的相關(guān)罪責(zé)����。

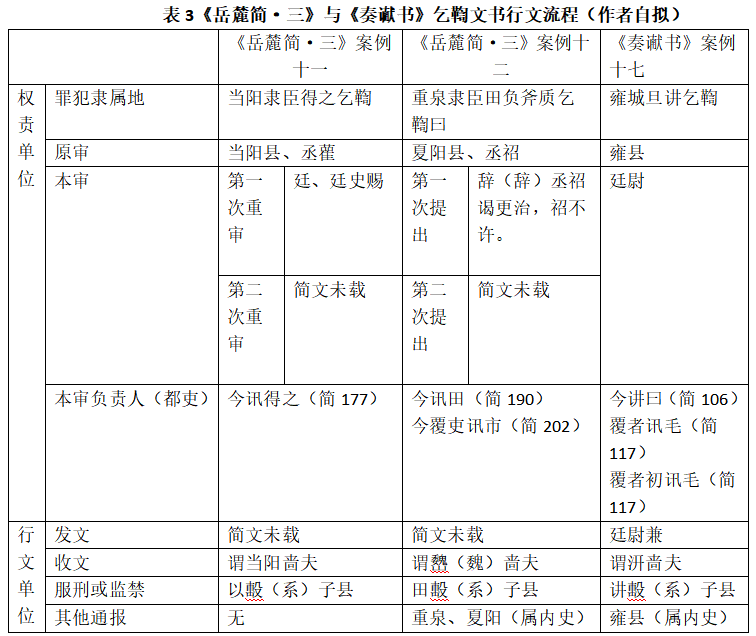

(三)文書下達(dá)與案件執(zhí)行

三份乞鞫案件的覆治結(jié)果,均是以二千石官“謂某縣嗇夫”的形式下達(dá)的����。“系子縣”表明乞鞫者的關(guān)押地(或服刑地)而非原審地才是判決文書的接受單位�。案例十二中����,重泉縣是罪人身分隸屬地,夏陽縣為原審地����。案例十七中,雍縣乃講的原審地��。案例十二與案例十七載有“騰詣重泉�����、夏陽”與“騰書雍”的記載��。“騰”通“謄”�,為抄錄之意。由此也可推斷出�,后續(xù)刑罰的執(zhí)行亦為乞鞫者關(guān)押地(或服刑地)即上呈乞鞫書的縣道負(fù)責(zé),這也符合《二年律令》“乞鞫者各辭在所縣道”的規(guī)定���。

罪人或其家屬乞鞫成功,表示原審官吏論罪有失���,如《奏讞書》案例十七�����;若乞鞫不成立����,則表示原審判決無誤,乞鞫者將遭“加罪一等”的懲罰�����,如《岳麓簡·三》案例十一�、案例十二。按照律令規(guī)定���,乞鞫案與“死罪及過失��、戲殺人”案必須呈報�。從《奏讞書》案例十六可知��,縣道官是以“敢言之”作為死罪案件呈報的發(fā)語詞�����。疑獄案件則是縣道官主動上呈,以“敢讞之”為發(fā)語詞���。目前所見的三例乞鞫文書都是二千石官審理后的回復(fù)即下行文書�,并無縣道官上呈的乞鞫文書��。由于乞鞫案的覆治是調(diào)查原審案情是否有疑����,縣道官上呈乞鞫文書,極有可能也是采取“敢言之”的發(fā)語詞��。

經(jīng)由以上分析���,本文將乞鞫文書的行文流程圖示如下�,見表3��。

結(jié)論

簡牘文書是秦漢政務(wù)運作的重要載體���。通過對簡牘文書中所呈現(xiàn)出的個案進(jìn)行系統(tǒng)梳理與比較研究�,我們可以最大限度地還原司法運作的基本型態(tài)與制度演變的總體趨勢�����。岳麓秦簡與張家山漢簡奏讞類文書的行文格式和層次結(jié)構(gòu)具有高度的一致性��,反映出秦到漢初文書行政制度的繼承與延續(xù)�����。司法文書的行文與秦及漢初各級政府組織的權(quán)力結(jié)構(gòu)密切相關(guān)����,這在乞鞫文書中展現(xiàn)得尤為詳密。

本文以《岳麓簡·三》案例十一���、十二和《奏讞書》案例十七為代表的覆審乞鞫文書為例��,通過對文書層次架構(gòu)與簡文脈絡(luò)的厘清����,結(jié)合其他相關(guān)出土材料與傳世文獻(xiàn)的內(nèi)容���,試圖復(fù)原秦漢乞鞫審理的圖景���。與此同時,針對以往研究中因律令簡文的不確定性所引起的分歧,本文以律令與案例互釋的研究方法提出相應(yīng)的見解�����。地不愛寶����,考慮到秦至漢初官吏似有一種以法律簡牘隨葬的葬俗,岳麓書院藏秦簡與張家山漢簡作為墓葬文書�����,是基層司法官吏搜錄�����、編輯�、閱讀的私用書籍,其文字����、內(nèi)容與性質(zhì)等仍待深究。如何將其與出土材料��、傳世文獻(xiàn)相結(jié)合����,恰如其分地還原秦漢法制的真實相貌�����,無疑是一項艱難而持久的工作����,有待我們繼續(xù)探究�����。

因篇幅限制���,已省略注釋及參考文獻(xiàn)。原文詳見《河北法學(xué)》2025年第4期��。