作者簡介:林樹建����,男,廣東汕頭人�����,中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院博士研究生,研究方向:刑事訴訟法學(xué)�����、量化實證法學(xué)��;許博洋���,男��,河北唐山人��,中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院講師����,犯罪學(xué)博士,研究方向:實證犯罪學(xué)���、青少年越軌����、定量研究方法等����。

摘要:刑事訴訟制度及其運行邏輯事關(guān)法治秩序與社會安寧,而民眾之于司法主體的認同是法治現(xiàn)代化建設(shè)的題中應(yīng)有之義�,二者間的因果關(guān)系值得被學(xué)界所厘定和檢驗�����?�;?/span>“制度論”的宏觀視域,提煉出刑事訴訟制度范疇的“系統(tǒng)—職權(quán)—程序—實效”四重維度及其八項元素����,利用模糊集定性比較分析(fsQCA)與必要條件分析(NCA)相結(jié)合的技術(shù)方法,探討制度變量如何交織�����、耦合地作用于司法信任��。通過嵌套世界價值觀調(diào)查(WVS)和世界正義工程(WJP)兩項世界性調(diào)查����,得到包含53個國家樣本的數(shù)據(jù)集,分析后發(fā)現(xiàn)廉潔司法���、嫌犯審判�、犯罪治理是形塑民眾司法信任的必要條件���,三條充分性制度組態(tài)之間存在層層遞進的衍化邏輯��,立體化映射出實現(xiàn)司法自治�、走向控審分離�����、展望控辯平等的訴訟歷史躍遷過程,但程序維度卻難以單獨地影響司法信任��。在未來的刑事訴訟制度優(yōu)化中�,應(yīng)當(dāng)注重彌合社會感知與程序正義之間的縫隙,以民眾普遍認可的方式實現(xiàn)科學(xué)化制度革新���。

關(guān)鍵詞:刑事訴訟制度�����;司法信任����;程序正義���;模糊集定性比較分析����;必要條件分析

一�、 問題的提出

在現(xiàn)代法治國家的政治系統(tǒng)中�����,堅強有力、運轉(zhuǎn)有效��、公平正義的刑事訴訟制度是經(jīng)濟穩(wěn)步增長和民主持續(xù)繁榮的基石��。本世紀(jì)以來���,民眾與刑事司法之間的關(guān)系受到諸多學(xué)者及政策制定者的高度關(guān)注�����,司法信任逐漸成為衡量社會對訴訟制度及其運行效果認可和支持的重要理論工具��。黨的二十屆三中全會通過了《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革 推進中國式現(xiàn)代化的決定》(以下簡稱《決定》)��,明確指出“法治是中國式現(xiàn)代化的重要保障”�,并要求將“社會主義法治國家建設(shè)達到更高水平”����。作為全面依法治國的核心環(huán)節(jié)之一,公正司法是維護社會公平正義的“定盤星”���,直接關(guān)系到民眾的切身利益�,刑事訴訟活動更是肩負著懲罰犯罪和保護人民的重要使命。民之所向���、政之所行�����,以人民為中心的根本立場決定了全面依法治國最廣泛���、最深厚的基礎(chǔ)是人民,更決定了建構(gòu)民眾普遍認可與深度共識的刑事訴訟制度之重大意義�����。放眼世界���,這個命題的理論趣旨仍然成立����,作為“應(yīng)用的憲法”“小憲法”�����,一個國家的刑事訴訟法捍衛(wèi)著該國憲法所規(guī)定的諸多基本權(quán)利,聯(lián)合國《世界人權(quán)宣言》規(guī)定的禁止任意逮捕���、獲得公正審判、無罪推定等一系列基本人權(quán)也要經(jīng)由各國的刑事訴訟法落實���。因此�,在刑事訴訟場域中�����,公權(quán)力肩負著懲罰犯罪的核心社會職能��,又與私權(quán)利發(fā)生最為直接的碰撞���,這決定了只有取得民眾信任的刑事司法制度方能行穩(wěn)致遠�����。

當(dāng)前探索民眾之于司法主體信任狀況的研究呈現(xiàn)兩種趨勢�,要么僅僅著眼于個體心理層次的信任��,要么寬泛地理解司法信任的生成邏輯����。就前者而言�,既有研究集中探討了社會人口學(xué)特征���、日常生活感知����、社會價值觀念等概念如何影響司法信任����。然而,信任不僅是個體心理狀態(tài)的反映���,也被視為一種社會資本��,亦是整個社會共享的資源和財產(chǎn)����。司法信任的社會價值在于���,只有當(dāng)法律制度取得了民眾的普遍信任之時����,法律規(guī)范方能得以更加高效和權(quán)威地落實。就后者而言�,既有研究未能界分不同類型的司法活動,而是籠統(tǒng)地探索司法與信任之間的關(guān)系�,甚至以整個社會場域為背景理解司法信任。這導(dǎo)致了對司法信任生成機制的研究趨于松散���,過度地游離于司法制度框架之外進行變量關(guān)系的搭建。究其根本��,司法信任生成于司法制度�����,唯有聚焦于具體的司法制度���,才能推進司法信任理論走向精細化與深刻化���,才能最大程度發(fā)揮司法信任之于建設(shè)和完善司法制度的指導(dǎo)意義。

鑒于此����,本研究從信任的宏觀社會視角出發(fā),錨定與民眾自由乃至生命直接相關(guān)的刑事訴訟制度��,首創(chuàng)性地探索其之于司法信任的塑造邏輯。具體而言�����,本文旨作出以下貢獻:第一�,借鑒政治學(xué)領(lǐng)域?qū)π湃纹鹪吹?/span>“制度論”解釋框架,構(gòu)建刑事訴訟制度“系統(tǒng)—職權(quán)—程序—實效”四重維度及八項元素的理論模型����,探討要素之間如何交織耦合、協(xié)同互動地生成司法信任�;第二,整合世界價值觀調(diào)查和法治指數(shù)報告兩組全球性權(quán)威調(diào)查���,得到世界范圍的嵌套數(shù)據(jù)集����,為“刑事訴訟制度—司法信任”路徑的解釋過程提供客觀�����、全面的樣本支持�����;第三,為了適配模型與數(shù)據(jù)���,采用fsQCA與NCA結(jié)合的組態(tài)分析方法�,從而條分縷析地呈現(xiàn)制度與信任之間現(xiàn)實存在的復(fù)雜因果關(guān)系�����。

二��、 文獻回顧與模型構(gòu)建:基于制度運行過程的司法信任

(一)司法信任及其影響因素

司法信任是政治信任的重要組成部分���,集中反映了一個社會中民眾對履行司法職能的公權(quán)力機關(guān)及其組成人員的信賴程度。本文認為���,衡量一個社會的司法信任狀況應(yīng)當(dāng)從民眾最常接觸����、最為熟悉的司法機關(guān)著手��,藉此才能得到民眾對司法清晰且直觀的評價�。作為司法機關(guān)最重要的兩類代言人,警察和法官分別居于維護公平正義的“前沿陣地”和“后防中心”�,二者常常直接面對群眾處理社會糾紛����、規(guī)范社會秩序���,民眾對這兩個法律權(quán)威主體的尊重和信服程度直接關(guān)系到國家司法職權(quán)能否有效履行�。因此���,在兼顧概念有效界定和內(nèi)涵豐富的基礎(chǔ)上��,同時參照既有實證文獻的一般操作化模式�,本研究對司法信任取折中理解�,將其定義為:一個社會中民眾對公安機關(guān)(或警察)和法院機構(gòu)(或法官)的主觀信任程度。

司法信任如何生成�����?長久以來�����,在聚焦于制度本源的政治學(xué)視域下�,存在著制度論(Performancebased)和文化論(Culturebased)的類型化爭論,其二者秉持截然相反的觀點邏輯。前者基于“理性人”假設(shè)展開分析�����,認為信任內(nèi)生(Endogenous)于制度���,制度產(chǎn)生的利益催生了信任�����,因此政府等公權(quán)力部門的表現(xiàn)和績效是影響特定領(lǐng)域公信力的關(guān)鍵因素��。后者駁斥了“理性人”假設(shè)���,強調(diào)信任的外生性(Exogenous),認為社會的文化規(guī)范和價值觀念塑造了民眾對于政治制度和結(jié)構(gòu)性主體的態(tài)度���。然而,文化論并未得到實證結(jié)論的有效驗證����,其支持者也不得不承認文化因素只能引導(dǎo)和約束信任的部分影響路徑,無法從真正意義上促使信任生成�����。進一步地,在與個人利益密切相關(guān)的司法領(lǐng)域��,文化論的適用范疇更加限縮��,制度論的解釋力更加凸顯�。同時,針對只關(guān)注治理結(jié)果而忽視治理方法的詰問���,制度論的回應(yīng)是將理論視角由制度的“最終產(chǎn)出”拓展至制度的“運行過程”����,將治理績效置于治理制度之中進行考察�,并樹立“基于過程的善治”是信任根基的理念。

既有從制度論視角切入的實證文獻濫觴于20世紀(jì)70年代��,從社會身份��、社會認知�����、社會經(jīng)歷三個層次發(fā)現(xiàn)了一系列顯著影響司法信任的因素��。其一,在社會身份層面發(fā)現(xiàn)了種族差異���、城鄉(xiāng)差異����、政治身份���、社會地位和受教育程度等人口學(xué)特征與個體的司法信任水平顯著相關(guān)�。其二���,在社會認知層面發(fā)現(xiàn)個體的政治信任度�、社會公平感�、社會安全感越低,就越傾向于否定規(guī)范體系和司法制度��,還有研究發(fā)現(xiàn)民眾對法院的價值認同會轉(zhuǎn)化為其評價判決的“正向偏差”(Positivity Bias)���。其三���,在社會經(jīng)歷層面發(fā)現(xiàn)與法院的接觸(Contact)將顯著影響個體的司法信任����,相比于普通民眾���,訴訟經(jīng)歷者更傾向于不信任法院。之后�,專門針對訴訟經(jīng)歷者群體展開的研究還發(fā)現(xiàn),經(jīng)歷了公正合理庭審程序的個體顯著地表現(xiàn)出對警察和法院的信任�����。不難發(fā)現(xiàn)���,上述文獻圍繞心理意義上的個體信任展開�����,呈現(xiàn)出明顯的微觀導(dǎo)向特征����。囿于作為個體的民眾與司法制度有限的互動�����,以往研究僅能寬泛地理解司法信任的生成邏輯��、淺嘗輒止地給出籠統(tǒng)的見解,例如要求法官平等對待訴訟兩造��、具備良好品德��、遵守法律職業(yè)倫理�;或是要求法院提升審判效率、糾正法律適用錯誤���、加大司法公開力度��。因此�����,在微觀導(dǎo)向的司法信任研究趨于完善之時��,應(yīng)當(dāng)凸顯宏觀導(dǎo)向研究的理論意義�����,強調(diào)信任的社會資本屬性和社會心態(tài)本質(zhì)����,給微觀導(dǎo)向的研究提供背景型脈絡(luò)指引��。申言之���,發(fā)軔于制度本源層面的宏觀審視克服了個體社會經(jīng)歷不足的局限��,避免將司法信任置于所有司法活動乃至整個社會活動的場域中進行探討����,而是從特定的司法制度出發(fā)����,考察具體的制度建設(shè)與社會信任感之間的密切聯(lián)系。

綜上所述�����,本研究以制度論為理論背景���,在世界范圍內(nèi)探索刑事訴訟制度與民眾司法信任之間的普適性關(guān)系�,建構(gòu)制度各要素耦合生成信任的組態(tài)框架����。由此,本文希冀得以填補宏觀導(dǎo)向的研究空缺���,挖掘信任動因的深層次路徑范式�����,從而推動司法信任解釋性研究的現(xiàn)代化革新�。

(二) “系統(tǒng)—職權(quán)—程序—實效”:刑事訴訟制度的四重維度

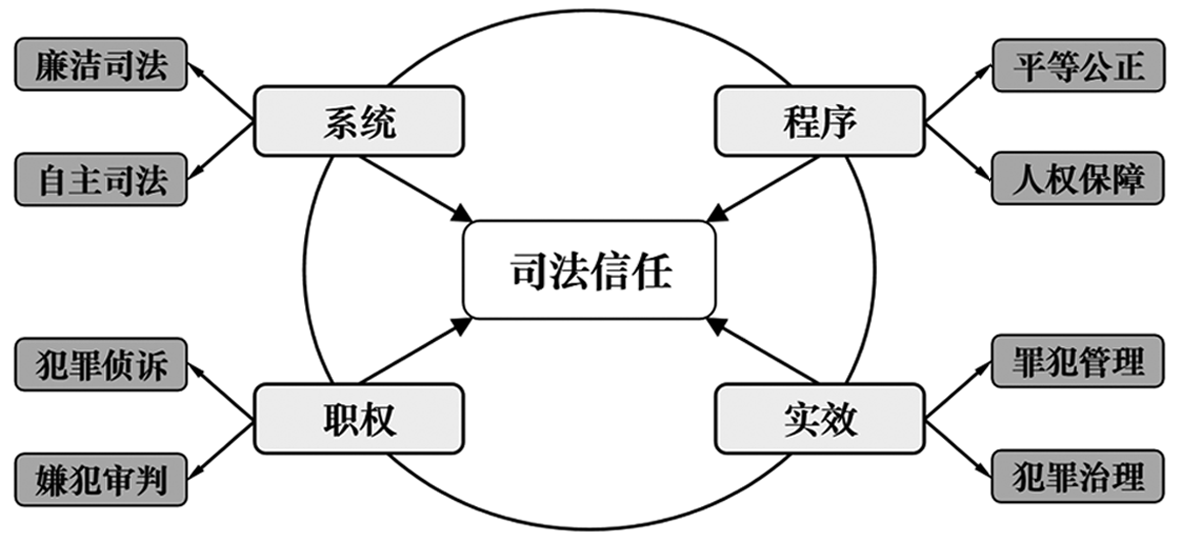

如前所述,基于過程的善治強調(diào)制度績效(Performance)僅是評估制度表現(xiàn)的要素之一���,加之正當(dāng)良善的權(quán)力運行才能完整契合公眾對制度的合理期待����。具體而言�����,公共權(quán)力的行使必須滿足公正(Impartiality)��、智斷(Good Decision Making)��、善行(the Principle of Beneficence)等方面的要求����。公正意味著權(quán)力按照既定的法律和規(guī)則運轉(zhuǎn),不僅要求公職人員遠離腐敗����,而且要求司法權(quán)力專屬于司法機關(guān)����,反對司法權(quán)力與行政權(quán)力之間的糾葛����。智斷意味著決策的制定和執(zhí)行需要歷經(jīng)理性思考�、遵循科學(xué)方法,刑事訴訟場域中私權(quán)利受到強烈干預(yù)�����,司法職權(quán)更應(yīng)當(dāng)謹慎妥當(dāng)?shù)匦惺?���。善行意味著?quán)力行使必須遵守公共道德(Public Ethos)、尊重基本人權(quán)�,在規(guī)則不明晰之時,也應(yīng)當(dāng)采取最有益于權(quán)力對象的行動方案�。歷經(jīng)嚴格的規(guī)范框架,國家權(quán)力的行使方能在價值權(quán)衡之間貫徹公共精神����,最終產(chǎn)出社會普遍認同的制度績效�。據(jù)此�����,本研究提煉出刑事訴訟制度的四重維度如圖1所示���,系統(tǒng)���、職權(quán)、程序�、實效的四維度劃分囊括了權(quán)力運行的完整過程,每個制度維度均涵蓋兩個核心要素��,據(jù)以評價該維度的建設(shè)情況和完善程度�����。四維度��、八元素的理論模型刻畫了刑事訴訟制度運作的生命周期��,符合基于制度過程的信任生成邏輯���,有利于深入細致地剖析制度的何種側(cè)面更能影響司法信任���。

圖1刑事訴訟制度的“系統(tǒng)—職權(quán)—程序—實效”理論模型

1.系統(tǒng):“廉潔司法”和“自主司法”

司法系統(tǒng)是刑事訴訟制度的基點�,廉潔司法和自主司法分別對應(yīng)系統(tǒng)中人員和機構(gòu)兩個方面�����,二者對于建立和維護司法信任是相輔相成的���。廉潔司法指司法人員不進行貪污或受賄、不徇私舞弊�,公平公正地履行職責(zé)。作為風(fēng)險(Risk)的應(yīng)對機制���,信任意味著將可能的利益托付于制度或他人����,如果一項制度未能按照既定的規(guī)則運轉(zhuǎn)����,而是受到他種力量左右,那么它便無法向外界傳達可靠性��,民眾也就不可能適恰地委身于其中。來自西歐�、東歐、東南亞的證據(jù)均表明����,制度性問題與官員腐敗會嚴重侵蝕民眾的信任。在司法信任領(lǐng)域���,法官廉潔性對個體司法信任的重要影響也得到了初步揭示��。

自主司法是指司法機關(guān)辦理刑事案件時不受不當(dāng)干涉���,其強調(diào)司法權(quán)力的專屬性,即特定的司法權(quán)力僅能由特定的司法組織行使���。自主司法的概念生發(fā)于行政權(quán)隨時可能不當(dāng)干預(yù)司法權(quán)的警惕意識����,由于司法區(qū)劃與行政區(qū)劃的高度重合��,行政機關(guān)控制著司法機關(guān)的財政來源�����,涉及地方利益之時,司法機關(guān)常常淪為地方利益保護的工具主體�����。然而�����,自主司法是信任產(chǎn)生的重要基礎(chǔ)��,只有當(dāng)司法系統(tǒng)具備了較高水平的內(nèi)在秩序�,民眾才會認可該系統(tǒng)抵御和應(yīng)對風(fēng)險的能力,否則就會轉(zhuǎn)向控制司法系統(tǒng)的其他權(quán)力機關(guān)��。實證研究表明���,相較法理層面而言,民眾更看重司法機關(guān)于事實活動上的自主表現(xiàn)力�,且自主司法能夠顯著增強司法行為的正當(dāng)性和民眾的司法滿意度。因此�����,自主司法要求實現(xiàn)司法權(quán)獨立運作的規(guī)范圖景����,避免司法機關(guān)淪為行政機關(guān)尤其是地方政府的附庸���。

2.職權(quán):“犯罪偵訴”和“嫌犯審判”

現(xiàn)代刑事訴訟制度未產(chǎn)生之前,糾問式訴訟模式在歐陸國家和我國盛行�����,彼時司法職權(quán)未有分野���,法官既偵訴犯罪����,也審判嫌犯,一方面容易導(dǎo)致裁判的專權(quán)擅斷���,另一方面使刑事訴訟制度異化為犯罪打擊制度。然而�,刑事訴訟的發(fā)展徘徊于犯罪控制與避免誤判之間,控訴和審判職能的分離是權(quán)力理性行使的科學(xué)要求�����,應(yīng)當(dāng)分別考察兩項職權(quán)對司法信任的影響����。代表控訴職能的犯罪偵訴指的是警察機關(guān)和檢察機關(guān)能否有效地處理警情����、收集證據(jù)�����、偵破案件等�。代表審判職能的嫌犯審判指的是審判機關(guān)能否有效地評估證據(jù)、援法斷獄�����、罰當(dāng)其罪等�����。這是兩種運行原理截然不同的職權(quán)�����,前者是積極主動的�����,由最初的犯罪線索不斷擴展為完整的證據(jù)鏈條����,最終提起公訴;后者是消極被動的��,法院不得主動尋求審判案件����,且一旦證據(jù)未達到排除合理懷疑的標(biāo)準(zhǔn),便應(yīng)當(dāng)宣告無罪�����。兩項職權(quán)各自分管追訴犯罪的起點和終點����,保證了國家司法權(quán)力的合理分工與有效制衡。

司法職權(quán)指涉的是司法機關(guān)的能力維度���,民眾對于能力的信任可以更精確地表述為“信心”�����,意味著民眾相信司法機關(guān)及其組成人員具備踐行法定職責(zé)的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力���。正如政府能力是影響民眾政治信任的重要因素���,司法系統(tǒng)的控訴職能和審判職能也會顯著影響民眾的司法信任水平。具體而言�,民眾對犯罪偵訴的期待更多的是“不縱”,即警察和檢察官能夠有效發(fā)現(xiàn)犯罪��、妥善收集證據(jù)�,將犯罪嫌疑人緝拿歸案。對嫌犯審判的期待更多的是“不枉”�����,即法官能夠明察秋毫�����、公正裁判���,使無辜者免于受冤��、有罪者罪刑相當(dāng)。此外�,職權(quán)的妥善行使不僅在“質(zhì)”的方面要求司法人員具備專業(yè)技能�、妥善辦理刑事案件���,而且在“量”的方面要求刑事司法活動兼具效率性��,來自歐洲國家和美國的實證數(shù)據(jù)表明���,法院處理案件的時間越長,公眾對其國家法律制度的信任度就越低����。

3.程序:“平等公正”和“人權(quán)保障”

程序正義理論(Procedural Justice Theory)指出,公權(quán)力行使中的程序正義顯著影響民眾的訴訟滿意度��,倘若爭議解決過程違背了正當(dāng)程序的要求�����,即便實體裁判結(jié)果是正確的�,民眾也難以認同司法機關(guān)。該理論肯定了程序法定的獨立價值�����,強調(diào)程序既不是保障裁判結(jié)果的手段��,也非輔助實現(xiàn)實體正義的工具,程序本身就具備產(chǎn)生重要社會效果的意涵����。在此意義上,堅持程序正義能夠使訴訟各方接受和認可司法�����,使其愿意將利益糾紛交由司法機關(guān)進行決斷�����。不同于處理私主體間糾紛的民事訴訟�,刑事訴訟意在追求刑事責(zé)任的確定性與定罪量刑的精準(zhǔn)性,同民眾的自由乃至生命權(quán)利休戚相關(guān)����,還往往伴隨著大量的刑罰附隨后果。因此����,刑事訴訟中正當(dāng)程序的重要性愈發(fā)凸顯,唯有嚴格地遵守法定程序推進訴訟����,才能保障被追訴人充分地行使程序權(quán)利�,令被追訴人�、被害人乃至社會公眾更加認同和支持刑事訴訟制度���。

刑事訴訟制度的程序維度包括平等公正和人權(quán)保障兩大要素�。一方面�,平等公正是“法律面前人人平等”原則的要求外化,是所有法律制度的邏輯起點���。其核心內(nèi)涵在于司法僅能以事實和法律作為判決的依據(jù)����,不因訴訟各方的身份�����、地位�����、性別�����、種族等案外因素改變判決結(jié)果。司法制度的根本愿景在于定分止?fàn)?���,唯有公平的決策過程才能產(chǎn)生令民眾信服的司法判決,刑事訴訟自然也要求公權(quán)力機關(guān)平等公正地對待每個被追訴人���,不偏不倚地作出公正裁決�����。另一方面����,作為國家治理犯罪的必要環(huán)節(jié)�,刑事訴訟制度更加關(guān)注國家公權(quán)力與公民私權(quán)利之間的均衡。由于司法機關(guān)訴訟力量的天然優(yōu)勢�,被追訴人常難以與其平等地對抗,而平等對抗恰恰是全面發(fā)現(xiàn)案件事實����、準(zhǔn)確定罪量刑的前提。為了在實質(zhì)上實現(xiàn)追訴方與被追訴方之間的分庭抗禮���,訴訟理論要求“平等武裝”(Equality of Arms):強調(diào)人權(quán)保障的理念���,將被追訴人視為刑事訴訟的核心主體���,對其進行“傾斜保護”。無罪推定����、禁止刑訊逼供��、禁止強迫自證其罪�、減少審前羈押、提供法律援助等一系列程序規(guī)定則具體彰顯了人權(quán)保障的理念要求��。

4.實效:“罪犯管理”和“犯罪治理”

司法實效是刑事訴訟制度的最終產(chǎn)出�����,由于制度效果可以區(qū)分為中短期的直接效應(yīng)和長期的結(jié)構(gòu)性影響����,本研究將刑事訴訟制度的實效歸納為罪犯管理和犯罪治理兩個指標(biāo)。罪犯管理主要包括監(jiān)獄環(huán)境設(shè)施�����、囚犯待遇保障、囚犯教育改造等內(nèi)容���,基本目標(biāo)是正確執(zhí)行刑罰��、減少再犯率��,以提升中短期的管理績效��。犯罪治理的主要內(nèi)容是減少社會面上的總體犯罪率�,尤其是減少極端暴力犯罪的發(fā)生率����,基本目標(biāo)是降低民眾的犯罪恐懼感、提升公共安全感�,從而實現(xiàn)長期的治理穩(wěn)態(tài)。

從中短期來看��,安全的社區(qū)環(huán)境被視為政府應(yīng)當(dāng)提供的公共產(chǎn)品����,犯罪行為直接威脅民眾的生命和財產(chǎn)安全,因此罪犯管理是衡量公共服務(wù)水平的重要指標(biāo)�。通常而言���,公共服務(wù)水平被視為影響公共管理主體評價的核心要素,民眾的主觀幸福感與之緊密關(guān)聯(lián)�����,如果政府等公權(quán)力主體未能達成良好的公共服務(wù)實效�,民眾將喪失對其的積極態(tài)度或支持意愿。因此��,對罪犯改造教育的效果不佳將嚴重破壞政府與司法機關(guān)在民眾心目中的形象��。從長期來看���,如果一個國家的刑事司法制度無法有效地控制犯罪率,直接或間接的被害經(jīng)歷就會使犯罪恐懼感在社會中滋生���,不斷擴散的消極體驗會進一步剝奪公共安全感����,普遍信任也會逐漸流失�,加之刑事司法機關(guān)的職權(quán)與民眾的人身安全直接掛鉤,最終表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性的司法失信�。結(jié)構(gòu)性的司法失信意味著犯罪所帶來的社會成本(Social Costs)會造成惡性循環(huán):當(dāng)司法不受信任之時���,民眾便會抗拒和抵觸司法程序,拒絕與司法機關(guān)合作或提供信息�,而缺乏社會支持的刑事司法更難以有效治理犯罪。

三����、研究設(shè)計:文獻來源、分析方法與變量賦值

(一)數(shù)據(jù)來源

本研究所使用的數(shù)據(jù)來自世界價值觀調(diào)查(World Values Survey���,WVS)與世界正義工程(World Justice Project��,WJP)中的法治指數(shù)(Rule of Law Index)����,以前者數(shù)據(jù)測量結(jié)果變量“司法信任”�����,以后者數(shù)據(jù)測量刑事訴訟制度范疇的八個條件變量���。WVS項目始于1981年��,每次調(diào)查均以相同的問卷�����,在全球近100個國家(或地區(qū))開展社會�、政治、經(jīng)濟�、宗教和文化等方面價值觀的社會調(diào)查,保證了數(shù)據(jù)之間的可對比性���。同時�,為了避免調(diào)查的片面性����,WVS采用GIS/GPS分層抽樣方法科學(xué)劃分被調(diào)查國家(或地區(qū))的各個區(qū)域,以入戶訪談的形式完成問卷調(diào)查�,并限制了每次調(diào)查中代表某個國家(或地區(qū))的最小問卷數(shù)量為1200份�����。法治指數(shù)報告于2012年開始發(fā)布�����,WJP以超過500個變量對47項法治指數(shù)進行測量�����,匯總出衡量法治水平的八大因素,形成了反映世界法治現(xiàn)狀的法治指數(shù)報告�。為了減少單一數(shù)據(jù)源可能帶來的偏差,WJP結(jié)合了合格受訪者問卷(Qualified Respondents' Questionnaires)和普通人口調(diào)查(General Population Poll)�����,前者旨在收集特定領(lǐng)域?qū)<液蛷臉I(yè)者關(guān)于法治的意見��,后者旨在收集普通公民對于法治的主觀感知�����。

為了嵌套兩個數(shù)據(jù)集����,本研究首先查找WVS第七次調(diào)查(Wave-7)中各個國家開展調(diào)查的年份,其次查找各個國家在該年份對應(yīng)的法治指數(shù)�,最終整合成一套整體樣本數(shù)據(jù)。通過此方法���,獲得包含53個國家樣本的嵌套數(shù)據(jù)集����,用于下文的單變量必要性分析和多變量組態(tài)分析。

(二)研究方法:fsQCA與NCA的結(jié)合技術(shù)

定性比較分析(Qualitative Comparative Analysis��,QCA)是一種結(jié)合了定性研究和定量研究方法的分析技術(shù)�����,QCA的哲學(xué)因果論基礎(chǔ)是INUS邏輯��,以布爾代數(shù)與集合論識別導(dǎo)致同一結(jié)果變量出現(xiàn)的不同條件變量組態(tài)�����。模糊集定性比較分析(Fuzzyset Qualitative Comparative Analysis���,fsQCA)是QCA技術(shù)的一種擴展�����,它允許變量的隸屬度在0到1之間任意取值,更加符合本研究用以分析的數(shù)據(jù)樣本����。fsQCA兼具如下優(yōu)勢:第一,能夠呈現(xiàn)條件變量的互動關(guān)系����。傳統(tǒng)回歸分析的理論前提是條件變量之間的弱相互依賴���,主要關(guān)注變量間的凈效應(yīng),即在控制其他變量不變的情況下���,單個條件變量對結(jié)果變量的平均影響�。然而���,在本文的刑事訴訟制度模型中���,四重維度對各國民眾的司法信任并非獨立地產(chǎn)生影響,八項條件變量之間亦可能相互作用���,因此條件變量與結(jié)果變量之間的關(guān)系存在因果復(fù)雜性(Causal Complexity)�。通過fsQCA組態(tài)內(nèi)部的條件組合���,可以充分地詮釋條件變量之間的復(fù)雜交互作用���,由于不存在變量偏差,該方法也沒有控制變量的要求。第二�,組態(tài)是充分(Sufficient)而不必要(Unnecessary)的。充分意味著只要達成QCA指出的任一條件組態(tài)就能使結(jié)果出現(xiàn)��,適用于本研究中“多因一果”的司法信任歸因探索����。不必要意味著并非只有通過QCA的組態(tài)才能實現(xiàn)結(jié)果,為本研究以刑事訴訟制度為切入點提供了理論支持�。第三,fsQCA對樣本數(shù)量的要求不嚴格���,本研究的數(shù)據(jù)樣本非常適配fsQCA的樣本標(biāo)準(zhǔn)���。此外,盡管fsQCA可以定性識別導(dǎo)致結(jié)果的必要條件�����,但是無法定量呈現(xiàn)必要條件在何種程度上才能限制結(jié)果的出現(xiàn)���,本研究特采用專門的必要條件分析(Necessary Condition Analysis��,NCA)進一步精準(zhǔn)識別影響司法信任的必要條件。基于研究目的與數(shù)據(jù)可行性的考慮��,本文最終采用fsQCA與NCA相結(jié)合的組態(tài)分析方法�����,此種方法具備相當(dāng)?shù)膭?chuàng)新性�,能夠立體地剖析刑事訴訟制度對民眾司法信任的影響機制。

(三)變量測量

1.結(jié)果變量:司法信任

WVS通過以下問題來測量個體對警察和法院的信任程度:“您對下面這些組織(警察和法院列于其中)的信任度如何����?”該問題的選項有四項,分別是:非常信任=1��,比較信任=2��,不太信任=3��,很不信任=4�����。本研究對上述問題進行反向編碼��,即個體的信任程度越強��,得分越高。進一步通過下列公式分別計算得到一個國家民眾的警察和法院信任程度:(非常信任的個體數(shù)×4+比較信任的個體數(shù)×3+不太信任的個體數(shù)×2+很不信任的個體數(shù)×1)÷總個體數(shù)�。最后,以警察信任和法院信任的平均值衡量一個國家民眾的司法信任水平��。

2.八個條件變量

本研究選取WJP的法治指數(shù)報告第五因素“秩序與安全”和第八因素“刑事司法”中的法治指數(shù)測量對應(yīng)的條件變量��,每項法治指數(shù)的評分區(qū)間均為0—1�����。

(1)廉潔司法:法治指數(shù)報告第8.5項指數(shù)為“刑事系統(tǒng)遠離腐敗”�����,該項以26個問題測量一國刑事司法系統(tǒng)的廉潔程度����,包括“警察和法院工作人員在處理刑事案件時是否索取或接受賄賂以實際調(diào)查犯罪?”“警察和法院工作人員在處理刑事案件時是否索取或接受賄賂以銷毀或篡改證據(jù)���?”等問題�。

(2)自主司法:法治指數(shù)報告第8.6項指數(shù)為“刑事系統(tǒng)不受不當(dāng)?shù)恼绊?/span>”���,該項以3個問題測量一國刑事司法系統(tǒng)的自主程度���,包括“您在多大程度上同意以下陳述:地方法院在行使權(quán)力時不受不當(dāng)?shù)恼斡绊懀?/span>”“您在多大程度上同意以下陳述:國家法院在行使權(quán)力時不受不當(dāng)?shù)恼斡绊懀?/span>”等問題�。

(3)犯罪偵訴:法治指數(shù)報告第8.1項指數(shù)為“刑事調(diào)查系統(tǒng)有效”����,該項以24個問題測量一國刑事司法系統(tǒng)的控訴職能���,包括“向警察報案之后���,犯罪者是否被抓獲?”“警察和檢察官的數(shù)量是否不足以處理案件負擔(dān)���?”等問題����。

(4)嫌犯審判:法治指數(shù)報告第8.2項指數(shù)為“刑事審判系統(tǒng)及時有效”��,該項以12個問題測量一國刑事司法系統(tǒng)的審判職能���,包括“刑事判決質(zhì)量糟糕是否為法院面臨的主要問題��?”“刑事案件過度拖延是否為法院面臨的主要問題����?”等問題。

(5)平等公正:法治指數(shù)報告第8.4項指數(shù)為“刑事系統(tǒng)公正無私”����,該項以13個問題測量一國刑事司法系統(tǒng)的平等程度,包括“如果一個犯罪嫌疑人是窮人�����,他在刑事程序中處于不利地位的可能性有多大�?”“如果一個犯罪嫌疑人是女性,她在刑事程序中處于不利地位的可能性有多大����?”等問題。

(6)人權(quán)保障:法治指數(shù)報告第8.7項指數(shù)為“法律正當(dāng)程序和被告人的權(quán)利”�,該項以33個問題測量一國刑事司法系統(tǒng)的人權(quán)保障情況,包括“為了迫使犯罪嫌疑人認罪���,審訊人員對其施加身體傷害的可能性有多大����?”“如果犯罪嫌疑人請求法律援助�,他獲得充分辯護的可能性有多大��?”等問題�����。

(7)罪犯管理:法治指數(shù)報告第8.3項指數(shù)為“矯正系統(tǒng)有效減少犯罪行為”���,該項以5個問題測量一國刑事司法系統(tǒng)的罪犯管理情況�,包括“缺乏有效的改造計劃和高再犯率是否為監(jiān)獄面臨的主要問題?”“被釋放的罪犯中��,有多大比例的人重新實施犯罪�����?”等問題��。

(8)犯罪治理:法治指數(shù)報告第5.1項指數(shù)為“犯罪得到有效控制”��,該項以7個問題測量一國刑事司法系統(tǒng)的犯罪治理情況��,包括“該國家在某個時間段內(nèi)發(fā)生的綁架案數(shù)量”“您在社區(qū)夜間獨自行走時感到安全嗎����?”等問題���。

(四)變量校準(zhǔn)

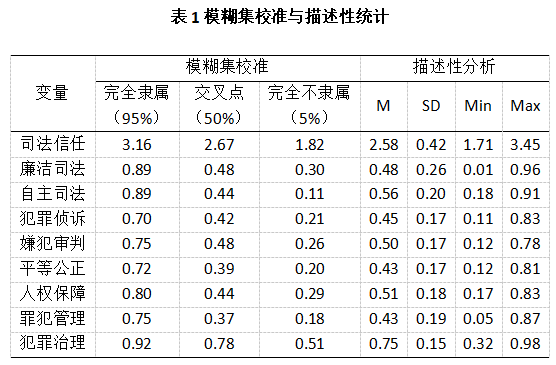

在進行下文的因果必要性與充分性關(guān)系分析之前,需要對各個變量進行校準(zhǔn)���,將案例中涉及的原始變量轉(zhuǎn)化為集合隸屬度����。由于目前缺乏世界性的量化標(biāo)準(zhǔn)以衡量各國的民眾司法信任水平及刑事訴訟制度建設(shè)情況�����,本研究以各國樣本之間的相對差異進行校準(zhǔn)�����。如表1所示�,本研究將結(jié)果變量與八個條件變量完全隸屬、交叉點和完全不隸屬的三個校準(zhǔn)點分別設(shè)定為95%�����、50%���、5%分位數(shù)����。經(jīng)過校準(zhǔn)后,各國民眾司法信任水平在3.16以上的���,將被標(biāo)記為“完全隸屬”����,即完全屬于高水平司法信任��;在1.82以下的����,將被標(biāo)記為“完全不隸屬”�����,即完全不屬于高水平司法信任���;1.82則為界分隸屬與不隸屬的分割線�。其余八個條件變量的校準(zhǔn)情況以此類推�。此外,為了避免集合隸屬度恰好為0.5的組態(tài)歸屬問題����,按照研究慣例����,本文將所有為0.5的隸屬度加上0.001常數(shù)���。

四�����、組態(tài)分析:信任生成與制度演進

(一)單變量必要性分析

在進行充分性的組態(tài)分析之前����,需要檢驗各個條件變量的必要性�����,從而揭示制度組態(tài)中可能存在的條件必要性限制��。如前所述��,本研究在基于R語言的NCA程序包中���,采用校準(zhǔn)后的模糊集進行必要條件分析���。NCA提供了CE(Ceiling Envelopment)和CR(Ceiling Regression)兩種方法��,由于CE方法的精確度為100%�,所以本研究以CE方法為主進行分析���,同時以CR方法檢驗穩(wěn)健性��,分析結(jié)果如表2所示��。

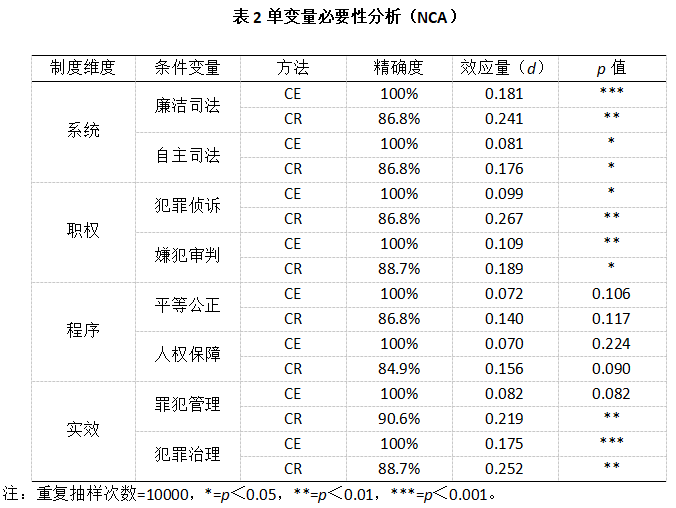

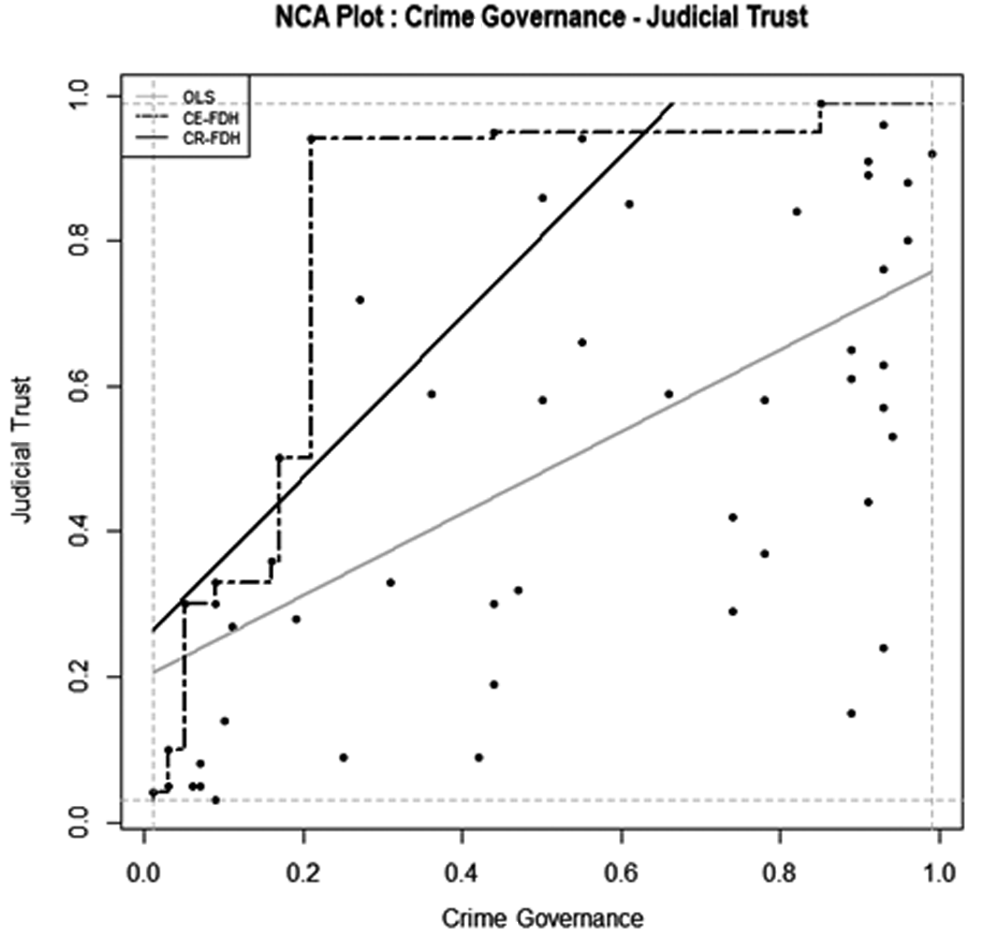

NCA通過分析前因條件的必要性效應(yīng)量(d)及其顯著性來識別必要條件���,根據(jù)NCA開發(fā)者杜爾的研究,當(dāng)某個條件的效應(yīng)量大于0.1����,且蒙特卡洛仿真置換檢驗(Monte Carlo Simulations of Permutation Tests)得出的p值小于0.05時�����,就可以判定該條件為產(chǎn)生結(jié)果變量的必要條件�����。表2顯示,廉潔司法(d=0.181����,p<0.001)、嫌犯審判(d=0.109���,p<0.01)��、犯罪治理(d=0.175���,p<0.001)在兩種方法中均滿足要求,因此可以視為一個國家產(chǎn)生高水平司法信任的必要條件��。為了更好地呈現(xiàn)此三個條件變量對高水平司法信任的必要性限制���,繪制散點情況如圖2����、圖3��、圖4所示�。

圖2廉潔司法的必要性散點圖 圖3嫌犯審判的必要性散點圖

圖4犯罪治理的必要性散點圖

上圖中��,每個黑點表示一個國家樣本�,灰線是最小二乘法(OLS)的回歸線�,顯示了隨著條件變量水平的提升,一國民眾的司法信任水平也相應(yīng)提升���。但是���,OLS回歸僅能說明充分性,而必要性則要由天花板線(Ceiling Line)進行闡述�����,圖中黑色實線為CR方法的天花板線���,黑色虛線為CE方法的天花板線�����。天花板線的左上方代表了“條件變量低而結(jié)果變量高”的情況�,左上方的面積占圖形總面積的比值即為必要性效應(yīng)量����。在以上三圖中,黑色實線和虛線左上方的面積均占圖形總面積的10%以上�,表明d>0.1,因此三個條件變量均是產(chǎn)生高水平司法信任的必要條件�。識別了必要條件之后,通過瓶頸表(Bottleneck Table)即可定量呈現(xiàn)必要條件需要達到何種程度�����,結(jié)果才會出現(xiàn)��。

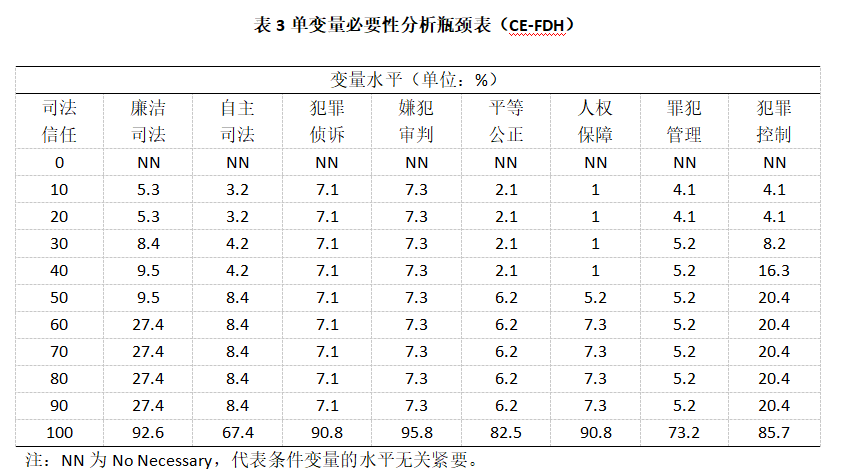

如表3所示��,欲達到高水平司法信任(變量水平>50%)�,廉潔司法水平至少要達到9.5%,即超過9.5%的樣本國家��。反之�����,在低水平司法信任的國家�����,廉潔司法水平不會高于9.5%�����。同理,欲達到高水平司法信任���,嫌犯審判水平至少要達到7.3%�����,犯罪治理水平至少要達到20.4%�����。申言之����,如果此三個條件變量沒有達到特定的水平���,無論一個國家的刑事訴訟制度的其余要素多么完善��,民眾也難以信任該國的司法����。因此��,對待必要條件的最佳策略是優(yōu)先發(fā)展廉潔司法���、嫌犯審判���、犯罪治理這些先決要素,避免它們位于低水平的尷尬處境���,之后再謀求制度各個方面的均衡建設(shè)��。此外����,體現(xiàn)制度實效的犯罪治理水平最顯著地限制司法信任的產(chǎn)生���,這印證了民眾對于治理績效的敏銳感知���,一旦犯罪率居高不下,便難以挽回刑事司法的聲望和信譽��。

(二)多變量制度組態(tài)分析

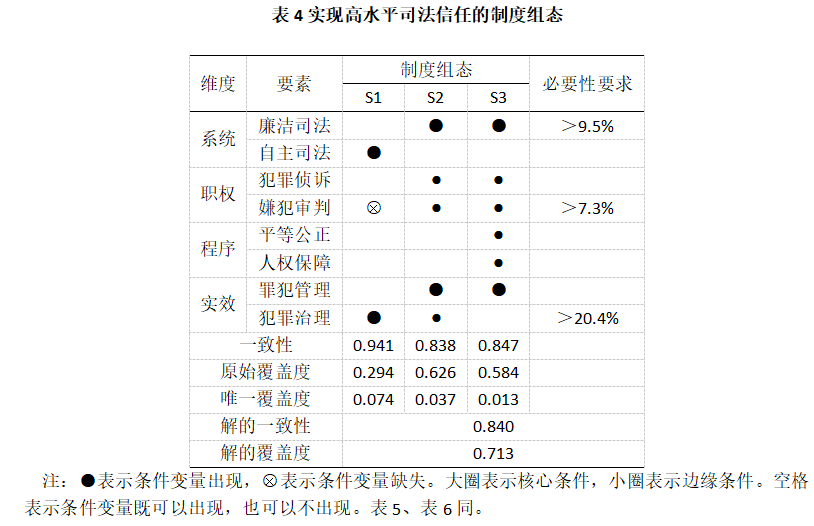

定量識別了必要條件之后���,采用fsQCA 4.1軟件分析產(chǎn)生高水平司法信任的充分性條件組態(tài)����。首先,按照主流標(biāo)準(zhǔn)����,本研究將原始一致性(Raw Consist)閾值設(shè)定為0.8,PRI一致性(Proportional Reduction in Inconsistency)閾值設(shè)置為0.7����,案例頻數(shù)閾值設(shè)定為1。其次���,根據(jù)模型建構(gòu)部分的文獻回顧�����,可以認為八項條件變量均有較大可能促進民眾司法信任水平的提升�。因此����,在進行反事實分析時,設(shè)定每個條件變量的出現(xiàn)(Present)均可貢獻于高水平司法信任����。最后���,由于缺少確切的文獻和證據(jù)表明刑事訴訟制度四重維度的重要性存在差異,本研究全選了所有可能的質(zhì)蘊涵項(Prime Implicants)�。經(jīng)過分析���,軟件輸出復(fù)雜解��、中間解和簡約解�,三種方案的區(qū)別僅在于各自包含了多少邏輯余項��。參照以往研究����,本研究嵌套中間解和簡約解:以中間解為主要解釋標(biāo)準(zhǔn),以簡約解為輔助解釋標(biāo)準(zhǔn)��,將同時屬于中間解和簡約解的條件標(biāo)記為核心條件(Core Condition)����,將僅存在于中間解中的條件標(biāo)記為邊緣條件(Periphery Condition)。此外�,本研究將NCA的結(jié)果整合到fsQCA輸出的解之中,以求得到更深入和更精確的條件組態(tài),最終結(jié)果詳見表4�����。

從表4可以發(fā)現(xiàn)��,在每個制度組態(tài)中����,要素之間以相互影響、交互耦合的形態(tài)共同作用于司法信任���,這既反映了現(xiàn)實世界中的因果復(fù)雜性���,也深刻說明了刑事訴訟制度的各個維度無法完全孤立地運轉(zhuǎn)。如果以傳統(tǒng)的回歸理論分析本文的問題���,將無從知曉八個條件變量之間的互動交織過程����。為了更好地比對不同組態(tài)的差異性�,本研究將fsQCA分析得到的三個條件組態(tài)歸納為三種制度模式,即“系統(tǒng)—實效”耦合(S1)���、“系統(tǒng)—職權(quán)—實效”耦合(S2)�����、“系統(tǒng)—職權(quán)—程序—實效”耦合(S3)����。在表4中,一致性是指在所有滿足特定條件組合的樣本中�����,結(jié)果出現(xiàn)的頻率:每個制度組態(tài)的一致性指標(biāo)均大于0.8����,說明在滿足單個條件組態(tài)的樣本中����,有80%以上國家的居民具備高水平司法信任,例如��,在符合S1模式的樣本中�����,有94.1%國家的民眾信任司法。原始覆蓋度表示該條件組態(tài)能夠解釋的樣本比例��,唯一覆蓋度表示僅能由該條件組態(tài)解釋的樣本比例���?����?傮w解的一致性為0.840��,表明三種模式的組合能在84.0%的程度上生成司法信任���,是高水平司法信任的充分條件組合?����?傮w解的覆蓋度為0.713�,表示三種模式的組合能夠解釋樣本中71.3%的國家,對司法信任的產(chǎn)生路徑具備較好的解釋力�����。

進一步觀察表4可以發(fā)現(xiàn)����,三種模式間存在層層遞進的演化邏輯�。最基礎(chǔ)的S1模式雖然包含了嫌犯審判的核心條件缺失���,但是必要性分析的結(jié)果仍然對嫌犯審判水平提出了一定的要求�,因此該模式指明了使民眾形成高水平司法信任的最簡明路徑���,即滿足自主司法和犯罪治理兩項核心條件���。一方面,自主司法是現(xiàn)代刑事訴訟制度乃至所有訴訟制度有效運行的重要前提��,它不僅意味著專業(yè)司法官員群體的誕生����,更意味著司法權(quán)歸屬于專業(yè)的司法機關(guān)行使���。這使得司法信任在邏輯上成為可能�,因為只有當(dāng)一個系統(tǒng)擁有獨立的范疇架構(gòu)��、形成自主的內(nèi)在秩序時�,民眾才可能識別與區(qū)分不同的制度信任板塊��,并度量制度系統(tǒng)間風(fēng)險應(yīng)對能力的差異��。另一方面����,正如同制度論反復(fù)驗證了制度產(chǎn)出對政治信任的顯著影響�����,刑事訴訟制度的實效也對司法信任存在不可忽視的重要作用�����,制度的運行是否控制了犯罪率��、是否保護了個體的生命和財產(chǎn)�����、是否保證了社會的安定有序���,均是民眾評估刑事訴訟制度的直接依據(jù)���,當(dāng)犯罪治理取得成效時���,民眾對制度的認可也會基于理性評估而提升。因此����,“系統(tǒng)—實效”耦合模式展示了刑事司法取信于民最核心的兩項指標(biāo),自主的司法系統(tǒng)與良好的績效產(chǎn)出相互配合���,構(gòu)成了司法信任的基本支點�。S1模式的唯一覆蓋度為0.074���,在三條路徑中最高�,即樣本中有7.4%國家的民眾為何信任司法僅能由該模式解釋��,說明該模式對于特殊社會現(xiàn)狀具備獨特的解釋力�。然而,S1模式的原始覆蓋度僅為0.294�����,即該模式僅能解釋29.4%的樣本數(shù)據(jù)����,相較于S2模式、S3模式存在明顯的差異�,說明S1模式的擴展解釋力不足,難以在理論上完整復(fù)現(xiàn)刑事訴訟制度塑造司法信任的現(xiàn)實機制����。

因此,需要向S1模式添置司法職權(quán)要素��,形成更加立體全面的“系統(tǒng)—職權(quán)—實效”耦合模式(S2)�����。具體而言��,“系統(tǒng)—實效”耦合的基礎(chǔ)樣態(tài)在倡導(dǎo)分工的現(xiàn)代社會略顯粗糙����,刑事司法系統(tǒng)內(nèi)部呼喚更加精致細密的權(quán)力分配,由此催生了控訴職能和審判職能的區(qū)別��。在司法職權(quán)未分化出控訴和審判兩個枝節(jié)之前��,不存在專門的公訴機關(guān)��,法官既收集審查案件證據(jù)�,又裁決犯罪嫌疑人是否有罪����,因此在訴訟中占據(jù)絕對的優(yōu)勢地位���,犯罪嫌疑人在訴訟中的主體地位遠未實現(xiàn)���。隨著分權(quán)制衡思想的傳播,刑事司法系統(tǒng)內(nèi)部的公權(quán)力進一步劃分為控訴職能和審判職能:控訴職能歸屬于檢察院�,并以警察作為偵查輔助機關(guān),負責(zé)犯罪偵訴��;審判職能則歸屬于法院�����,負責(zé)嫌犯審判����。控訴權(quán)與審判權(quán)獨立運作�����,擁有各自獨特的驅(qū)動機制��,形成了現(xiàn)代刑事訴訟制度中控審分離�����、不告不理的訴訟結(jié)構(gòu)���。在其中���,雖然法院具備定罪量刑的權(quán)力,但僅能被動消極地審理檢察院提起公訴的案件�����,由此保證了審判的客觀中立����;無獨有偶,檢察院雖然能夠積極主動地收集證據(jù)���、查明事實����,但必須以國家公訴的形式控訴犯罪嫌疑人,辯護由此獲得了存在的場域�����,控辯平等對抗開始成為可能����。完成職權(quán)演化分立的司法系統(tǒng)看似存在權(quán)力之間相互掣肘、增加司法運行成本的問題���,然而制度成本不僅包括法律實施過程中的直接成本(Direct Costs)�����,還必須考慮到錯誤成本(Error Costs)�����,刑事訴訟制度應(yīng)當(dāng)追求不枉不縱�,使兩種成本之和最小化����。控審合一的司法制度雖然能像流水線一般快速處理案件����,但不受制約的司法權(quán)力行使被追訴人無力對抗國家機關(guān)��,冤假錯案隨之而來。而控審分離的司法制度如同障礙賽����,改變了國家機關(guān)壓倒被追訴人的實踐樣態(tài),要求克制且謹慎地行使權(quán)力���,從而更有可能發(fā)現(xiàn)案件全貌���、準(zhǔn)確定罪量刑,最終保證了制度成本與產(chǎn)出的平衡�����。綜上����,“系統(tǒng)—職權(quán)—實效”耦合模式通過司法職權(quán)的內(nèi)部分化聯(lián)動了制度的系統(tǒng)側(cè)面和實效側(cè)面,促成了更精細的司法系統(tǒng)與更合理的績效產(chǎn)出����,由此解釋了樣本中62.6%國家的民眾為何信任司法��。

隨著刑事訴訟制度的不斷演進�,正當(dāng)程序的理念持續(xù)深入人心����,各國民眾對刑事訴訟制度也提出了更高的要求,即在S2模式的基礎(chǔ)上�����,繼續(xù)融入平等公正和人權(quán)保障的司法程序理念����,形成囊括所有制度維度的“系統(tǒng)—職權(quán)—程序—實效”耦合模式(S3)。通常而言�,當(dāng)某一決定涉及的利益愈重大,其決策措施所依賴的程序就愈重要��,刑事司法作為決定是否剝奪被追訴人自由乃至生命的制度�����,其中的程序正義也必然需要得到重視���,從而確立了“非經(jīng)公正程序����,不得定罪量刑”的核心理念。自橫向觀察��,程序正義要求被追訴人之間的平等待遇�����,即“法律面前人人平等”��,不因被追訴人之間身份���、地位、性別的差異而區(qū)別對待��。然而���,僅考慮私主體之間的平等公正是不足的�����,刑事訴訟的特殊之處在于�,國家權(quán)力與公民權(quán)利的交互開拓了新的程序正義議題:人權(quán)保障���。自縱向觀察�,訴方先天強大的力量使得被追訴人難以與其平等對抗,如果不給予被追訴人傾斜保護����,那么法院亦難以居中審判,而是成為控訴犯罪的“第二公訴人”�����。因此���,人權(quán)保障的程序理念要求限縮控訴權(quán)��、擴張辯護權(quán)�,實現(xiàn)實質(zhì)上的控辯平等�,使被追訴人能夠切實參與并影響刑事訴訟。如果說S2模式開始撬動國家權(quán)力對刑事訴訟的絕對控制�,那么S3模式就正式地宣告并確立了被追訴人的程序主體地位,刑事訴訟由此呈現(xiàn)控辯審三方互動的實踐樣態(tài)�。總而言之����,S3模式實際上蘊含著懲罰犯罪與人權(quán)保障之間的精妙平衡���,既向往和平安定的社會環(huán)境,又渴望公民權(quán)利得到充分尊重�����,完整地體現(xiàn)了現(xiàn)代刑事訴訟制度的價值追求����,因而能夠解釋樣本中58.4%國家的民眾為何信任司法。

除卻職權(quán)和程序?qū)用娴脑鲞M���,S2和S3模式在司法實效方面也有更豐富的內(nèi)涵。首先,它們均要求罪犯管理作為核心條件存在。其次��,犯罪治理雖然在S2模式中僅作為邊緣條件存在���,在S3模式中甚至可有可無,但NCA結(jié)果指出犯罪治理水平在此兩種模式中都是必不可少的:即使其余的條件變量滿足要求����,當(dāng)一個國家的犯罪治理水平未超越世界上20.4%的國家時,該國民眾仍然會選擇不相信司法����。因此���,相比于S1模式,S2和S3模式對刑事司法的短期績效和長期績效均作出了要求����,既注重對罪犯的教育改造,幫助其回歸社會�����,也關(guān)注誘發(fā)犯罪的結(jié)構(gòu)性因素���,從根本上減少犯罪����。

(三)穩(wěn)健性檢驗

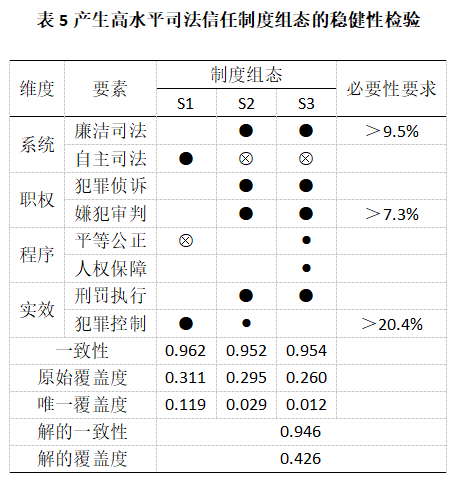

鑒于QCA分析結(jié)果的敏感性��,穩(wěn)健性檢驗是必要的步驟����。具體而言,本研究將原始一致性閾值由0.8提升為更嚴格的0.9、將PRI一致性閾值由0.7提升為更嚴格的0.8�����,結(jié)果如表5所示����。經(jīng)過穩(wěn)健性檢驗,總體解的一致性上升為0.946���,總體解的覆蓋度下降為0.426�,得到的條件組態(tài)是之前分析結(jié)果的子集����,說明提升一致性閾值不會對本研究的發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生實質(zhì)性影響,因此研究結(jié)論的穩(wěn)健性得到驗證��。

五�����、因果追問:程序正義與司法信任

深入觀察表4可以發(fā)現(xiàn)�����,fsQCA結(jié)果中S3組態(tài)的原始覆蓋度低于S2組態(tài)�����,即“系統(tǒng)—職權(quán)—程序—實效”耦合模式的解釋力實際上低于“系統(tǒng)—職權(quán)—實效”耦合模式���。無獨有偶�����,表2匯報的NCA結(jié)果也顯示僅有程序維度不存在必要條件��。這說明了程序正義與司法信任之間的因果關(guān)系值得進一步探究�����。

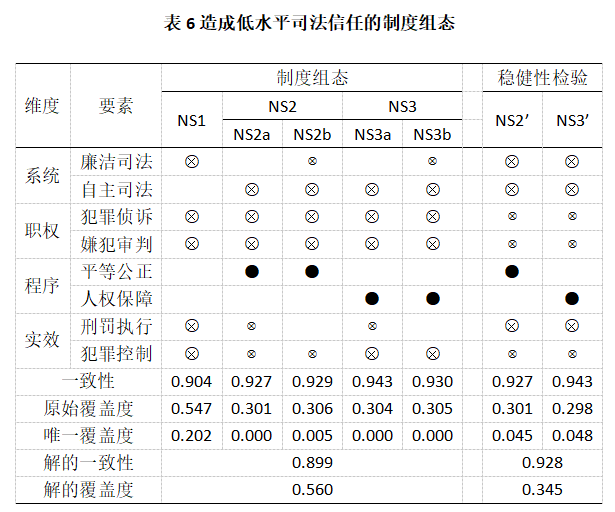

本研究繼續(xù)使用fsQCA 4.1軟件分析產(chǎn)生低水平司法信任的制度組態(tài)�。在此部分中�����,對應(yīng)地將結(jié)果變量修改為低水平司法信任���,在反事實分析設(shè)定中每個條件變量的缺失(Absent)均會作用于低水平司法信任���,除此之外其余操作步驟與前文相同���。分析結(jié)果如表6所示,可以歸納出導(dǎo)致低水平司法信任的三種制度組態(tài)�����。組態(tài)NS1顯示�����,當(dāng)刑事訴訟制度的系統(tǒng)��、職權(quán)����、實效均表現(xiàn)不佳時,民眾難以信任其所處社會的司法�。組態(tài)NS2和NS3涵蓋了兩條子路徑,每條路徑中系統(tǒng)����、職權(quán)���、實效維度同樣缺失�����,但平等公正或人權(quán)保障會作為核心條件存在�。這說明了正當(dāng)程序之于司法信任獨木難支,在其余制度側(cè)面未得到充分建設(shè)之前�,即使刑事訴訟制度具備平等公正或人權(quán)保障的程序理念,民眾也難以認可該制度���。此外�����,本文也對產(chǎn)生低水平司法信任的制度組態(tài)進行了相同步驟的穩(wěn)健性檢驗���,得到的條件組態(tài)NS2’和NS3’同樣證明,忽視制度的其余方面�����,僅在程序維度注重法律面前人人平等或是追求控辯平等對抗�,無法形成令社會普遍信服的刑事訴訟制度。

以上分析結(jié)果不能簡單地總結(jié)為“刑事司法的程序維度對于司法信任不重要”�,相反����,作為憲法的“測震儀”���,刑事訴訟法的根本目的就是實現(xiàn)平等公正和人權(quán)保障���。聯(lián)合國《世界人權(quán)宣言》規(guī)定,“任何人不得加以任意逮捕����、拘禁或放逐”“人人完全平等地有權(quán)由一個獨立而無偏倚的法庭進行公正的和公開的審訊”“凡受刑事控告者,在未經(jīng)獲得辯護上所需的一切保證的公開審判而依法證實有罪以前���,有權(quán)被視為無罪”����,這一系列基本人權(quán)唯有通過刑事訴訟制度的程序維度方能踐行和落實�。同時,以控辯合作�、協(xié)商性司法為代表的刑事訴訟第四范式正在世界范圍內(nèi)形成,認罪認罰從寬制度的設(shè)立也意味著我國開始邁向第四范式����,而協(xié)商的關(guān)鍵前提就是控辯雙方能夠平等對話、自由表達意愿���。

因此���,對上述分析結(jié)果的合理解釋應(yīng)當(dāng)是民眾感知與正當(dāng)程序之間存在割裂,應(yīng)然層面的邏輯證成無法毫無障礙地轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣F(xiàn)實���。以往的研究發(fā)現(xiàn)了程序正義能夠顯著提升訴訟經(jīng)歷者的司法信任����,然而���,作為訴訟旁觀者的普通民眾可能更加關(guān)心實體結(jié)果��,即案件是否偵破����、罪犯是否被繩之以法��、判決是否罰當(dāng)其罪���。訴訟過程中用以保障被追訴人訴訟權(quán)利的正當(dāng)程序��,例如無罪推定�����、沉默權(quán)���、律師辯護�����、非羈押性強制措施��、申請回避����、證據(jù)開示�、非法證據(jù)排除等等,可能反而會使民眾產(chǎn)生“司法機關(guān)放縱罪犯”的誤解���。在我國�,十四屆全國人大常委會已將《刑事訴訟法》第四次修改列入立法規(guī)劃����,對被追訴人訴訟權(quán)利的保障與救濟將持續(xù)完善�,《決定》也提出�����,“堅持正確人權(quán)觀�����,加強人權(quán)執(zhí)法司法保障”“推進刑事案件律師辯護全覆蓋”�����。這充分說明�����,我國正努力邁向更加立體全面的刑事訴訟制度����。在此過程中����,世界各國的前車之鑒已經(jīng)表明,程序維度的完善可能伴隨著司法信任下降的陣痛���。因此���,如何彌合社會感知與程序正義之間的縫隙�,值得學(xué)界深思熟慮�����。

結(jié)語

業(yè)無信不興����,國無信不強,缺少廣泛認同與普遍遵從的司法制度亦無法發(fā)揮法治固根本����、穩(wěn)預(yù)期、利長遠的保障作用�����,因而司法信任對于全面依法治國乃至中國式現(xiàn)代化的重要意義不言而喻���。本研究聚焦于刑事訴訟制度如何取信于民�,在理論和方法上作出了如下突破和創(chuàng)新。一方面���,以基于運行過程的制度論為理論背景�,本研究提煉了刑事訴訟制度范疇的四重維度及其八項元素�����,探討“系統(tǒng)—職權(quán)—程序—實效”如何交織耦合���,挖掘信任動因的深層次路徑范式。另一方面�����,為了對理論模型進行實證分析����,本研究以世界范圍的嵌套數(shù)據(jù)集為分析樣本,創(chuàng)新性地引入fsQCA與NCA結(jié)合的組態(tài)分析方法��,發(fā)現(xiàn)了使民眾信任司法的三個必要條件��、三種制度組態(tài)���。同時���,本文以宏觀視角研究司法信任的生成機制����,強調(diào)信任不僅是個體心理狀態(tài)的反映����,還是一種社會心態(tài),更是一種社會資本�����,不僅填補了既往研究局限于微觀視角的理論空缺�����,而且能夠為建設(shè)公正高效權(quán)威的社會主義司法制度提供更加直觀的理論參考與循證依據(jù)�。

因篇幅限制,已省略注釋及參考文獻����。原文詳見《河北法學(xué)》2025年第6期。