作者簡(jiǎn)介:程澤時(shí)���,男���,湖北陽(yáng)新人��,法學(xué)博士����,貴州師范大學(xué)歷史與政治學(xué)院教授�,博士生導(dǎo)師�����,研究方向:法律史�����、經(jīng)濟(jì)史和政治史�����。

摘要:“王寵惠憲草”第82條第1款但書(shū)����,設(shè)定改組法院和改定法官資格優(yōu)先于法官保障原則,是其將司法改革作為司法部職能而寫(xiě)進(jìn)司法部官制后����,擬把司法改革作為基本原則入憲�,以根本法去克服阻力的創(chuàng)制。舊司法官專業(yè)知識(shí)和能力整體偏低,卻濫用法官保障原則�、暫用舊法令以及舊法官考試任用暫行章程,抗拒向地方推進(jìn)的改革�。該但書(shū)設(shè)計(jì),后成為正式憲法條款�����。改進(jìn)法院組織���,優(yōu)化法官資格也成為貫通民國(guó)時(shí)期司法改革的兩條主線����。

關(guān)鍵詞:司法改革��;法官保障原則��;王寵惠

一���、問(wèn)題的提出:從“系統(tǒng)中”的王寵惠轉(zhuǎn)向“問(wèn)題中”的王寵惠

王寵惠是中國(guó)近代法律史研究無(wú)法繞過(guò)的重要人物之一��。既有研究�,將王寵惠置于知識(shí)系統(tǒng)之中進(jìn)行評(píng)價(jià):一是置于部門法學(xué)體系之中�����,研究王氏的憲法思想、刑法思想��、司法改革思想���、國(guó)際法思想等����。二是置于中國(guó)近代法律學(xué)人五代譜系之中���,認(rèn)為王氏與沈家本����、梁?jiǎn)⒊?��、?yán)復(fù)��、伍廷芳����、董康�、薛允升等屬于第一代法學(xué)家�����,但王氏“言論歧蔓而無(wú)所歸”“除開(kāi)九篇憲法論文,其他竟然乏善可陳”��。三是置于西方法學(xué)知識(shí)迭代譜系之中����,認(rèn)為王氏將“歐美上一代學(xué)術(shù)產(chǎn)品”“販至中國(guó)”“留存的寥寥篇什,也是乏善可陳�����,無(wú)甚新意��,多屬啟蒙常識(shí)”�。四是置于知識(shí)分子的社會(huì)角色類型體系之中,認(rèn)為王寵惠是完全西方化的新一代法律家�,不同于沈家本的傳統(tǒng)型法律家、董康和江庸的偏于傳統(tǒng)型的新一代法律家����,承擔(dān)法律學(xué)者和政府法律技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者的兩類角色。五是王寵惠的人物傳記�,也多將王氏置于多重法學(xué)系統(tǒng)中予以評(píng)價(jià)���。

無(wú)論是橫向的部門法學(xué)體系或知識(shí)分子的社會(huì)角色類型體系,還是縱向的西方法學(xué)知識(shí)迭代譜系或中國(guó)近代法律學(xué)人五代譜系�����,都是論者預(yù)先設(shè)定了一個(gè)坐標(biāo)系�����,主要依據(jù)王寵惠所著的文本��,進(jìn)行衡估�。即“從文本進(jìn)入思想,從思想進(jìn)入時(shí)代和文化���,從時(shí)代與文化進(jìn)入那內(nèi)在決定時(shí)代與文化的本源:價(jià)值體系�����、世界觀�����、集體無(wú)意識(shí)或某種普遍的精神結(jié)構(gòu)”�,福柯稱這種研究模式為“意識(shí)主宰話語(yǔ)”���。這樣王寵惠的法學(xué)思想就被論者所設(shè)定的知識(shí)系統(tǒng)形塑和“貶抑”了��,凡是不符合該知識(shí)體系標(biāo)準(zhǔn)的文本片段材料就被忽視掉,排除在“合法”知識(shí)系統(tǒng)之外��。質(zhì)言之��,王寵惠法學(xué)思想的閃光點(diǎn)很可能被知識(shí)系統(tǒng)遮蔽了����。

福柯告誡非系統(tǒng)化����、非體系性的局部挖掘是知識(shí)譜系學(xué)的方法論原則,話語(yǔ)只能作為“事件”來(lái)研究��。王寵惠一生勤于事功��,經(jīng)歷了許多重大事件��,究竟在司法行政����、立法�、國(guó)際司法等實(shí)踐中解決了哪些實(shí)踐問(wèn)題或理論問(wèn)題呢�����?研究是否應(yīng)當(dāng)從“系統(tǒng)中”的王寵惠轉(zhuǎn)向“問(wèn)題中”的王寵惠呢���?畢竟解決某些實(shí)踐問(wèn)題或理論問(wèn)題�����,有可能生成原創(chuàng)性�、能動(dòng)性的法學(xué)思想——“思想的法學(xué)”而非習(xí)得的“知識(shí)的法學(xué)”���。

王寵惠是民初中外諸多私擬憲草者之一���,但至今沒(méi)有專門研究“王寵惠憲草”的論文,無(wú)人深究其中的“第五章 司法”����,以及該憲草對(duì)《中華民國(guó)憲法》(1923年)的影響。關(guān)于1912—1913年私擬憲法草案的研究,或聚焦單一憲草��,或總論諸憲草��,但司法體制設(shè)計(jì)均不是其關(guān)注的焦點(diǎn)���。對(duì)于《中華民國(guó)憲法》(1923)的眾多研究����,也忽略了第102條的司法改革設(shè)計(jì)���。

在諸多民初司法獨(dú)立的研究者看來(lái),王寵惠的主張似乎與其他民初法政學(xué)人的立場(chǎng)無(wú)異�。其論據(jù)主要有二:一是1912年5月司法總長(zhǎng)王寵惠在參議院發(fā)表“實(shí)行司法獨(dú)立”的政見(jiàn);二是其所擬憲草第76�、78、80����、81條。但是從不提及第82條第1款但書(shū)�。眾研究者似乎均認(rèn)定或假定司法獨(dú)立是民國(guó)初年的法政學(xué)人一種不證自明的、無(wú)庸置疑的“集體知識(shí)信仰”���,往往把司法獨(dú)立原則理想化���、絕對(duì)化�、簡(jiǎn)單化而不自知�。筆者認(rèn)為,王寵惠是一個(gè)反思而不迷信司法獨(dú)立原則的異數(shù)����。

本文旨在揭示王寵惠首次敏銳地把握了司法改革與司法獨(dú)立的另一層邏輯關(guān)系,即司法獨(dú)立是西方常態(tài)下的司法原則�。而在民初司法改革的漸進(jìn)過(guò)程中,司法獨(dú)立原則尤其是法官保障原則又可能妨礙司法改革�����。因此需要把司法改革作為一個(gè)政策性原則規(guī)定進(jìn)憲法�,與司法獨(dú)立原則在憲法框架下得以協(xié)調(diào),于是就有了王寵惠憲草中的第82條第1款但書(shū)的立法創(chuàng)制�����。王寵惠任司法總長(zhǎng)期間�,理性地清理清末司法改革的“法律遺產(chǎn)”,對(duì)該創(chuàng)制起了關(guān)鍵作用����。該創(chuàng)制對(duì)于當(dāng)時(shí)中國(guó)乃至一戰(zhàn)后的德國(guó)�、奧地利���、捷克斯洛伐克和波蘭等國(guó)制憲產(chǎn)生直接影響���。該創(chuàng)制也足以證明其為蜚聲國(guó)際的法學(xué)家又一個(gè)有力證據(jù)。王寵惠擬憲草時(shí)�,征引了二十多個(gè)國(guó)家立法例,但是其司法改革但書(shū)款的創(chuàng)制“反哺”了一戰(zhàn)后的歐洲制憲����。

二、獨(dú)一無(wú)二�����、褒貶不一���、最終入憲的司法改革于憲有據(jù)原則

(一)“王寵惠憲草”中的司法改革于憲有據(jù)原則

1912年7月14日,王寵惠解職司法總長(zhǎng)����,專門研究中國(guó)憲法問(wèn)題。1913年3月,完成了《中華民國(guó)憲法芻議》和《中華民國(guó)憲法草案》�����,其中《中華民國(guó)憲法草案》的第82條�、第83條涉及司法改革,照錄如下:

“第八十二條法官非依法律之規(guī)定��,受刑罰宣告或應(yīng)罷職之懲戒處分�,不得罷其職。但法律規(guī)定改組法院及改定法官資格時(shí)����,不在此例。法官之懲戒處分以法律定之���。

說(shuō)明:約法第五十二條規(guī)定兩事:一為法官之任期����,一為法官在任內(nèi)之權(quán)利�,未免眉目不清,故本草案將該條以本條及下條分別規(guī)定之���。又原文用解職二字�����,亦有語(yǔ)病����,蓋凡辭職經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)行解職,與罷職非出于本人之意思者不同���,故本條改用罷職字樣�,但書(shū)乃當(dāng)然之理����,今增之以免誤會(huì)。

第八十三條法官在任中不得減俸或轉(zhuǎn)任非法官之職���。”

該第82條第1款但書(shū)設(shè)計(jì)�,在當(dāng)時(shí)眾多私擬憲草中是獨(dú)一無(wú)二的�。李慶芳認(rèn)為“司法獨(dú)立保障���,實(shí)無(wú)適當(dāng)之良法�,征之各國(guó)����,亦無(wú)新法發(fā)現(xiàn)��,故亦略效美制�,概括的予以憲法上之保障��,較之純以法律為保障者�,似稍得也”,具有一定的代表性���。大多數(shù)私擬憲草者都不加反思地把司法獨(dú)立原則當(dāng)作圭臬和教條���,作為中華民國(guó)司法改革的目標(biāo),以憲法權(quán)威去確立和維護(hù)�。

王寵惠則不然,其擔(dān)任司法總長(zhǎng)近3月��,初步掌握了全國(guó)各級(jí)法院法官審判實(shí)踐狀況�����,并進(jìn)行反思�����,把握了司法改革的基本規(guī)律,認(rèn)識(shí)到法官資格��、法院組織是影響司法獨(dú)立原則的自變量�,司法獨(dú)立原則又是司法公正權(quán)威的自變量,因而稱“但書(shū)乃當(dāng)然之理”���。所謂“當(dāng)然之理”就是司法改革的基本規(guī)律�����。又稱“今增之以免誤會(huì)”����,指有人把《臨時(shí)約法》第52條所規(guī)定的法官保障原則教條化����、絕對(duì)化,不明白該原則要受到司法改革的基本規(guī)律的制約�。

“王寵惠憲草”的第五章“司法”,不同于其他章的地方�,在于沒(méi)有直接征引他國(guó)的立法例,只是援引了《臨時(shí)約法》���,似乎也一定程度上表明其對(duì)司法體制設(shè)計(jì)的理論自信���。

但“王寵惠憲草”不被國(guó)民黨內(nèi)所接受, 僅“以王案為參考��,采用絕少”�。《國(guó)民黨憲法主張全案》所確立的綱領(lǐng)計(jì)三十一條�����,并無(wú)專條規(guī)定司法的���。張君勱也認(rèn)為“王亮疇之草案……皆書(shū)生妄作�,于法典精粹殊少窺見(jiàn)”����。

總之,匠心獨(dú)具的司法改革但書(shū)款�����,并未獲得時(shí)人之關(guān)注與理解�。筆者稱之為司法改革于憲有據(jù)原則或司法改革原則。它是政策性的基本司法原則�,不是公理性的基本司法原則�。

(二)司法改革于憲有據(jù)原則被吸收進(jìn)《天壇憲草》和《中華民國(guó)憲法》(1923年)

1913年10月31日�,憲法起草委員會(huì)完成了《中華民國(guó)憲法草案》(簡(jiǎn)稱《天壇憲草》)。其第89條第2款規(guī)定“法官在任中非受刑罰宣告或懲戒處分不得免職�����,但改定法院編制及法官資格時(shí)不在此限”����。該款吸收了“王寵惠憲草”的司法改革但書(shū)款的創(chuàng)制。但是�����,1913年11月4日��,袁世凱下令解散國(guó)民黨�����,追繳議員證書(shū)徽章��。5日�����,參眾議院開(kāi)會(huì)不足法定人數(shù)?���!短靿瘧棽荨芬虼藷o(wú)法交付議會(huì)審議而被擱置�����,但王寵惠認(rèn)為其“洵可為吾國(guó)憲法史上放一異彩”��。袁世凱死后�����,國(guó)會(huì)兩次恢復(fù)�,重啟制憲。憲法起草委員會(huì)1917年一讀會(huì)�����、1923年二讀會(huì)�,均照《天壇憲草》的原案通過(guò)第89條。后整理?xiàng)l文委員會(huì)將該第89條調(diào)整為第102條�����,三讀會(huì)照整理案通過(guò)第102條,遂有《中華民國(guó)憲法》(1923年)第102條第2款 “法官在任中����,非受刑法宣告或懲戒處分,不得免職����。但改定法院編制及法官資格時(shí)不在此限”的規(guī)定,正式確立了司法改革但書(shū)款立法例�。

張東蓀認(rèn)為《天壇草案》的第85條至第90條 “尚屬平妥”,間接肯定了司法改革但書(shū)款����。中華民國(guó)憲法顧問(wèn)、美國(guó)莊斯霍布京斯大學(xué)政治學(xué)教授韋羅璧(Hon.W.W.Willougbby)則認(rèn)為該司法改革但書(shū)款“是總統(tǒng)可藉法院改組之名義��,以使法官解職����。此條妨害司法獨(dú)立,應(yīng)刪除之”�,即間接否定了司法改革但書(shū)款。

該如何評(píng)價(jià)該司法改革但書(shū)款呢�?為何王寵惠要?jiǎng)?chuàng)制司法改革于憲有據(jù)原則呢����?

下文將展開(kāi)論證并試圖回答這兩個(gè)問(wèn)題��。這里先給出簡(jiǎn)要的答案:司法制度受制于并從屬于政體���。清末政體改革�����,從傳統(tǒng)中華帝制向君主立憲制轉(zhuǎn)變,后又從準(zhǔn)君主立憲制向民主共和制轉(zhuǎn)變�����。司法制度也不能不隨之調(diào)整��,這是民國(guó)元年司法改革的必然趨勢(shì)����。民國(guó)首任司法總長(zhǎng)伍廷芳將司法改革職能寫(xiě)進(jìn)“部章”《司法部分職細(xì)則》。袁世凱頒布暫用舊法令��,旨在維護(hù)社會(huì)秩序�,也給了舊法官援引前清《法院編制法》和《法官考試任用暫行章程》的機(jī)會(huì)�����,對(duì)抗司法改革����。如何調(diào)適變革與穩(wěn)定���,民國(guó)第二任司法總長(zhǎng)王寵惠折中樽俎�����,殫精竭慮��,先在《司法部官制》中確立司法改革職能���,為司法改革尋求基本法律依據(jù)。后試圖在中華民國(guó)憲法中確立司法改革原則�����,并草擬憲草第82條第2款但書(shū)部分���,以克服暫行舊法令所引發(fā)的阻力�,與司法獨(dú)立原則構(gòu)成一個(gè)辯證統(tǒng)一的、適合20世紀(jì)初中國(guó)國(guó)情的司法基本準(zhǔn)則����。

三、王寵惠將司法改革職能寫(xiě)進(jìn)司法部官制����,為將司法改革原則入憲埋下伏筆

在王寵惠就任司法總長(zhǎng)以前,已經(jīng)出現(xiàn)了兩種中央司法行政機(jī)關(guān)組織模式:一是清法部模式�����,即準(zhǔn)君主立憲制下法部模式���;二是南京臨時(shí)政府司法部模式,即總統(tǒng)制下中央司法行政機(jī)關(guān)��。這兩種模式客觀上對(duì)王寵惠設(shè)計(jì)司法部官制產(chǎn)生某種程度的經(jīng)驗(yàn)約束��。

(一)新舊過(guò)渡的清法部模式

清《法部官制》設(shè)兩廳八司一所��,即承政廳���、參議廳和審錄司���、制勘司���、編置司、宥恤司��、舉敘司���、典獄司�����、會(huì)計(jì)司���、都事司,以及收發(fā)所���,共計(jì)職官178人����。另設(shè)七品小京官26缺����,八品錄事53缺����,九品錄事30缺��。清法部模式有如下特點(diǎn):

一是兼掌新舊功能��,很大程度地因循君權(quán)定讞的舊規(guī)��,保留了刑部原掌死罪的復(fù)核權(quán)���。承政廳負(fù)責(zé)辦理秋審�����、朝審����。審錄司負(fù)責(zé)朝審錄囚���,復(fù)核大理院、各裁判廳局審理的刑事民事案件�����。制勘司負(fù)責(zé)宣告死罪。法部仍享有本屬于大理院的部分司法審判權(quán)�����。

二是未遵循“事以類從”的按事分司原則����,因循刑部17司的舊例,“按省�����、按事酌量分設(shè)”各司�����。比如,審錄司、制勘司�、編置司、宥恤司均有共同復(fù)核直省民刑案件的職責(zé)。

三是定額之外有“額外”的員額。清《各部官制通則》第22條規(guī)定“各部可酌設(shè)額外郎中、員外郎����、主事、小京官若干人���,分廳行走�,襄理科務(wù)”�����,這是為“消化”官制改革所裁汰舊官�����、捐官而設(shè)計(jì)的�。1910年,法部有實(shí)缺人員215人�,候補(bǔ)、學(xué)習(xí)人員752人��,共計(jì)967人����。其中,實(shí)缺的八�����、九品錄事有87人�,候補(bǔ)、學(xué)習(xí)錄事146人����,共計(jì)233人,屬于薦任官以下的����,只占24.1%,可謂“官多吏少”����。

(二)嶄新的南京司法部模式

1912年1月3日,伍廷芳被任命為司法部總長(zhǎng)���,依據(jù)《修正中華民國(guó)臨時(shí)政府組織大綱》第5條和第19條���,在南京組建司法部。

該部官制���,除了總長(zhǎng)�����、次長(zhǎng)�����,內(nèi)設(shè)承政廳���、法務(wù)司和獄務(wù)司�����,共計(jì)51名���。其中,承政廳又設(shè)秘書(shū)長(zhǎng)����、秘書(shū)、科員�、參事,計(jì)19名����;事務(wù)官有庶務(wù)員、會(huì)計(jì)員�、收發(fā)員��、監(jiān)印員、錄事���,共8名����;法務(wù)司有司長(zhǎng)��、簽事�、主事和錄事,共16名���;獄務(wù)司有司長(zhǎng)����、簽事����、主事、錄事����,共8名����。

此后�,又公布《司法部分職細(xì)則》,前后有細(xì)微地調(diào)整���,將“主事”改分為“科長(zhǎng)”與“科員”���。科長(zhǎng)為薦任官��,科員為委任官��,從而減少了薦任官的員額��。后又頒布了《司法部辦公規(guī)則》�����。該模式特點(diǎn)有二:

一是堅(jiān)持按事分司的科層制架構(gòu)��,放棄了按省分司的原則���,且剔除了辦理秋審��、朝審���、錄囚���、恩旨����、恩詔等清法部舊有職能。

二是堅(jiān)持了司法改良原則����,提出考試、視察��、任免法官�,設(shè)置、廢止審判廳和監(jiān)獄��,以及變更審判管轄區(qū)域三項(xiàng)職責(zé)����。

(三)王寵惠設(shè)計(jì)新的司法部官制

1.新司法部官制的內(nèi)容與產(chǎn)生過(guò)程

3月17日,南京參議院議決了《各部官制通則》����。5月���,王寵惠據(jù)此擬定司法部官制草案理由,并交國(guó)務(wù)會(huì)議審議�����。該方案設(shè)有司法部次長(zhǎng)�����、秘書(shū)����、參事、秘書(shū)長(zhǎng)����、司長(zhǎng)、僉事�、科員、錄事等崗位及額數(shù)�。其中參事4人。設(shè)有承政廳����、法務(wù)司�����、獄務(wù)司�����,以及罪犯習(xí)藝所和司法警察。國(guó)務(wù)會(huì)議審議后�,略作了五處修正。隨后提交參議院審議���,直到王寵惠辭職后的7月24日才通過(guò)新的司法部官制�。

王寵惠解職前只得權(quán)宜組織司法部����,設(shè)法令處、總務(wù)處�����、民事股�����、刑事股、監(jiān)獄股�����,除法令處無(wú)庸設(shè)科外�,總務(wù)處暫設(shè)四科,民事股暫設(shè)二科����,刑事股暫設(shè)四科、監(jiān)獄股暫設(shè)三科�����,所掌事務(wù)暫照官制所規(guī)定辦理��,職員安排詳見(jiàn)后文表1��。

2.新司法部官制的特點(diǎn)

(1)吸收《司法部分職細(xì)則》中的改組法院���、監(jiān)獄職能�����,為今后的司法改革提供基本法律依據(jù)���。該官制第5條規(guī)定“司法部承政室(廳)�����,除《各部官制通則》所定外���,并掌事務(wù)如左:一、關(guān)于法院之設(shè)置���、廢止及其管轄區(qū)域之分劃變更事項(xiàng)。二�、關(guān)于司法官及其他職員之考試、任免事項(xiàng)��。……”第9條規(guī)定“監(jiān)獄司事務(wù)如左:一�����、關(guān)于監(jiān)獄之設(shè)置�����、廢止及管理事項(xiàng)。……”明確提出設(shè)置���、廢止法院和監(jiān)獄��,是對(duì)清末所確立的司法體制和原則所表現(xiàn)出的審慎反思��。清《法部官制》規(guī)定了承政廳“掌本部所轄之京外各職員進(jìn)退��,并區(qū)劃各審判廳局轄地”���,舉敘司“掌請(qǐng)補(bǔ)各司員缺、功過(guò)事故京察�、奏留,暨法部應(yīng)行監(jiān)督各衙門廳局請(qǐng)簡(jiǎn)�、請(qǐng)補(bǔ)、升降各官缺及考驗(yàn)法官�����、書(shū)記���、律師��、法律畢業(yè)各員生事項(xiàng)”�����,沒(méi)有涉及“法院���、監(jiān)獄之設(shè)置���、廢止”。

(2)明確提出“考試�、任免”法官及其他職員是一種撥亂反正。清《法部官制》使用的是“考驗(yàn)”��,這相較于《法院編制法》《法官考試任用暫行章程》是一種歷史倒退���?!斗ㄔ壕幹品ā芬?guī)定“推事及檢察官應(yīng)照法官考試任用章程���,經(jīng)二次考試合格者,始準(zhǔn)任用��。法官考試任用章程另定之”�。《法官考試任用暫行章程》規(guī)定,第一次���、第二次考試都分筆述和口述�,第一次考試側(cè)重主要法學(xué)科目�,第二次考試以查驗(yàn)實(shí)地練習(xí)優(yōu)劣為主。“筆述以實(shí)地案件為題����,應(yīng)詳敘事實(shí)理由,擬定判決以對(duì)”���?�?谑鋈砸灾饕▽W(xué)科目為限�。1910年12月��,法部在律學(xué)館分場(chǎng)考驗(yàn)大理院及京師各廳法官����,第一次合格22人,第二次合格102人��,由法部照章分別任用��。“分筆述、口述���,觀蘊(yùn)蓄之淺深����,復(fù)以品行�����、成績(jī)�����,較供差之優(yōu)劣�,平均計(jì)算棄取”,即考驗(yàn)�。這里的“品行”,排在“成績(jī)”之前�,成為第二次考試的首要考核因素。“供差之優(yōu)劣”���,而不是“判決之優(yōu)劣”,這意味著不承擔(dān)裁判工作的候補(bǔ)的�、額外的所謂司法官�,也能憑借供差而獲得法官身份�����。因此�,王寵惠在司法部官制草案中重申“考試”而不是“考驗(yàn)”是對(duì)《法院編制法》所確立的嚴(yán)格法官資格、慎重任用法官原則的反正�。

四、舊司法官在考試和復(fù)核案卷中被確證專業(yè)能力低下��,是將改定法官資格入憲的直接原因

(一)逾千南北法部舊員應(yīng)招考試不足百人���、及格僅四名

王寵惠組建司法部的最大難題���,是如何遣散數(shù)量龐大的北京法部和南京司法部的舊員。無(wú)論前清法部��,還是南京司法部����,用人均不無(wú)冒濫。時(shí)人評(píng)價(jià)“前清法部曾向(從)本部及各部調(diào)用行政人員為司法官矣��,……一差一缺�����,純以金錢獻(xiàn)媚之多寡為標(biāo)準(zhǔn),巧立章程以便遷就�,破壞法律以逞私心……一般毫無(wú)法律知識(shí)者,皆以金錢或聲氣之能力�,盤踞于其中”“此弊非依法律嚴(yán)加考試,重新組織不可”“必以法政學(xué)生為限�,否則寧缺毋濫”。孫中山也認(rèn)為“民國(guó)成立�����,……然法制未頒���,考試未行��。干進(jìn)者����,有乘時(shí)竊取之心�����。用人者�����,有高下隨心之便���。……南京臨時(shí)政府草創(chuàng)之際���,各處奔走,附疏來(lái)求者一地位者��,當(dāng)不乏人�����。以此茍得之心���,遂開(kāi)詐偽之習(xí)���,或本舊吏而冒稱新材,或甫入校而遽號(hào)畢業(yè)�����,蒙混誣枉�����,得之為能”。王寵惠通過(guò)考試淘汰舊員�,開(kāi)啟了一個(gè)平等考試、公正用人的先例���。

1.通過(guò)招考裁汰薦任官以下的舊職員超八成

1912年5月9日起�,司法部連續(xù)發(fā)布招考通告����,提出“普通文官須經(jīng)考試任用,為東西各國(guó)之通例��。司法一職�����,實(shí)全國(guó)人民自由生命財(cái)產(chǎn)所關(guān)�����,非遴選人才不足以昭慎重”“除薦任官外����,所有科員等必需考試及格者方予委任��,以示大公”“南京司法部及北京舊法部人員均可報(bào)名應(yīng)考”“其考試及格者如未入選本部���,仍可為將來(lái)改良法院之儲(chǔ)備”?���?荚嚳颇繛閼椃?�、民法�、商法、刑法����、民事刑事訴訟法、監(jiān)獄學(xué)6科���,每科出法律原理問(wèn)題4道��,其中2道必須全答���,每道以30分為滿分,其余2道任答其一,以40分為滿分�。不準(zhǔn)懷攜書(shū)籍?����?紙?chǎng)設(shè)在象坊橋財(cái)政學(xué)堂�����,考試時(shí)間為1912年5月14日至16日的上午和下午兩場(chǎng)�。5月14日的上午應(yīng)考者128人,下午參考者94人��。憲法試題為:(1)美法兩國(guó)憲法相異之大端如何�,試略言之; (2)立法機(jī)關(guān)有主張兩院制者�����,有主張一院制者���,其利弊若何��? (3)強(qiáng)性憲法與弱性憲法有何區(qū)別��,并論其得失�����;(4)歐洲大陸各國(guó)有特別法律規(guī)定官民之關(guān)系,名曰行政法���,英美則無(wú)所謂行政法��,其官民均同受治于普通法律之下����,試比較其得失�����。民法試題為:(1)東西各國(guó)法律分別動(dòng)產(chǎn)����、不動(dòng)產(chǎn)�,其故何歟?(2)法人與自然人之區(qū)別�。(3)何謂解除條件與停止條件。(4)各國(guó)民法皆規(guī)定時(shí)效�,如時(shí)效已滿,即不能行使權(quán)力(利),其故安在���?試題具有比較法學(xué)特點(diǎn)�,極可能出自王寵惠之手�����。

6月6日����,司法部公布了考取科員單10人,分別是劉定宇��、宋庚蔭��、何蔚�、吳汝讓、徐彭齡���、何超��、馬有略���、傅紹儒��、王彥皂和蘇鎮(zhèn)垣�。其中�,六十分以上4人,五十分以上�、六十分以下6人。據(jù)1912年10月10日“國(guó)慶紀(jì)念日北京司法部全體職員攝影”�����,司法部全體職員共計(jì)95人�����。另?yè)?jù)1912年8月28日刊載的《司法部長(zhǎng)官及薦任官職官表》�,司法部薦任官共計(jì)48人�����。二者的差數(shù)為47人�,大概47人中有10人是招考錄取的。

南京司法部薦任官以下有科員���、庶務(wù)員�、會(huì)計(jì)員、收發(fā)員���、監(jiān)印員�����、錄事共計(jì)18人��,薦任官以上(含秘書(shū))有32人�����,有報(bào)考資格的合計(jì)50名�����。據(jù)1910統(tǒng)計(jì)���,北京法部舊員共計(jì)967人,均有報(bào)告資格����。王寵惠設(shè)計(jì)的科員招考,是為南北兩部共約計(jì)1017位舊員準(zhǔn)備的����,但實(shí)際報(bào)考并參加第一門憲法考試的只有128人�����,到考率為12.59%����;實(shí)際參加第二門民法考試的僅有94人�,占9.24%。尚不知道1912年5月16日全程參加6科考試的人數(shù)�。換言之,即使考慮其他因素對(duì)于報(bào)考意愿的影響�����,保守地估計(jì)只有大約13%的兩部舊員有近代法政教育經(jīng)歷�。有評(píng)論諷刺道:“司法之師師百僚,……不沙汰而自沙汰��,斯真無(wú)上妙法”“王總長(zhǎng)以精于法律聞?wù)咭?���,各司員自知鬼混不過(guò)��,故甘心藏拙耳”。

如果南北兩部的薦任官以下的舊員總數(shù)以251人計(jì)算����,淘汰率81.27%,即裁汰了八成多的薦任官以下舊員�,只留下47人。

2.從前清法部和南京司法部遴選薦任官不到百分之三

南北兩部共有764名薦任官舊員�。其中,南京司法部有秘書(shū)長(zhǎng)���、秘書(shū)���、司長(zhǎng)、參事��、簽事��、主事32人����,北京法部有732人(扣除監(jiān)醫(yī)正、監(jiān)醫(yī)佐2人)��。北京法部的薦任官舊員�����,既包括實(shí)缺的參事、郎中�、員外郎、主事���、七品小京官約126人�,又包括參議上行走��、參事上行走���、裁缺郎中����、候補(bǔ)郎中����、學(xué)習(xí)郎中、裁缺員外郎�、候補(bǔ)員外郎、學(xué)習(xí)員外郎�、裁缺主事����、候補(bǔ)主事�����、額外和學(xué)習(xí)主事����、候補(bǔ)小京官���、學(xué)習(xí)小京官606人�����。

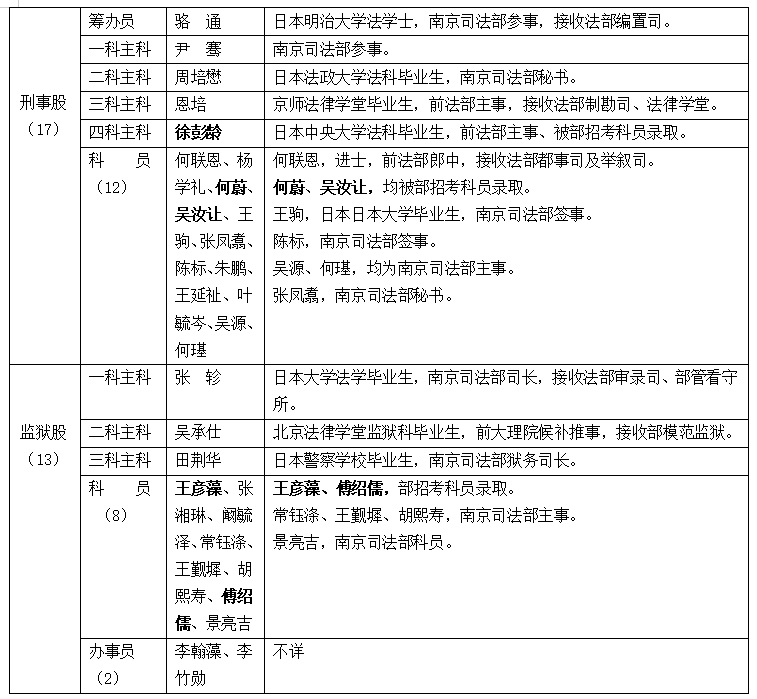

王寵惠解職前�����,任用薦任官(包括主科)21人���,占舊薦任官總數(shù)732人的2.87%。茲列表如下:

由表1可知����,參加司法部科員招考錄取的10人全被任用�����,其中�,成績(jī)優(yōu)秀的劉定宇���、宋庚蔭��、徐彭齡被“擢升”為主科��。該三人均原為法部主事(原為奏補(bǔ)官)���,“屈尊”參加科員招考,成績(jī)分列第1名�、第2名和第5名,其余7人均為科員���。充分體現(xiàn)考試公平原則�����。

原南京司法部���、北京法部薦任官有12人被降為科員����,分別是林稷枏�����、王駒����、李碧�、張鳳翥、彭邦棟�����、常鈺滌�����、王覲墀�����、胡熙壽、吳源��、何璂��、張伯楨���、何聯(lián)恩���。體現(xiàn)選賢任能、唯才是舉�、能上能下的原則。

35名科員中��,有7人是招考進(jìn)來(lái)的��,有12人是從原薦任官降格使用的�。剩余16名由王寵惠依據(jù)已經(jīng)生效的《各部官制通則》直接任用的。

35名科員中��,有15人來(lái)自南京司法部��,其余20人應(yīng)來(lái)自北京法部����。

綜上���,王寵惠堅(jiān)持平等考試、專業(yè)優(yōu)先��、公正用人原則�����,引領(lǐng)了司法行政官員任用的新風(fēng)氣��,滌蕩了前清法部用人冒濫的痼弊���。無(wú)論新員、舊員�����,無(wú)論來(lái)自北京法部�����、南京司法部��,在司法部科員招錄考試面前一律平等��,以法學(xué)專業(yè)優(yōu)劣為首要衡量人才標(biāo)準(zhǔn)。但是���,南北舊法部職員逾千人��,應(yīng)考者不足百人��,及格者僅4人����,說(shuō)明前法部舊員的法政專業(yè)知識(shí)和能力整體偏低��,由此也可以推知舊法官的專業(yè)知識(shí)和能力狀況�。

(二)舊法官裁判能力在復(fù)核案卷中被確證偏低

王寵惠復(fù)核各地死罪案卷及京師各審檢廳案卷,發(fā)現(xiàn)舊法官裁判中��,常出現(xiàn)初級(jí)錯(cuò)誤或疏漏���。

1.不熟悉并運(yùn)用新的證據(jù)規(guī)則�。江寧地方審判廳判決土匪李老四等搶劫死刑一案供勘冊(cè)中�����,竟沒(méi)有證據(jù)����、招供�。司法部訓(xùn)示:“審判案件��,舊法重供���,新法重證�。比較而論�����,招供尤虞誣服��,而證據(jù)斷無(wú)枉縱�����。共和時(shí)代���,保護(hù)人民自由,自應(yīng)采用證據(jù)主義���,然斷未有證據(jù)��、招供二者皆無(wú)而遽為判決者”�。

2.仍援用大清現(xiàn)行刑律判決。天津地方審判廳判決劉張氏誘拐柳朱氏一案�����,沒(méi)有援用暫行新刑律����。而此前,前北京法部就已經(jīng)將暫行新刑律修正清單通飭各省�,新刑律生效��。

3.不能基本掌握侮辱罪�����、殺人罪等自然犯罪的構(gòu)成要件。京師第三初級(jí)審判廳判決王永瑞等斗毆一案���,金福臣當(dāng)眾辱罵王永瑞��,王永瑞毆傷金福臣����,將金福臣依暫行新刑律第360條處斷。該條規(guī)定“指摘事實(shí)�,公然侮辱人者,不問(wèn)其事實(shí)之有無(wú)”�����,即“指摘事實(shí)”是該罪成立之一要件�����。僅僅辱罵而無(wú)指摘事實(shí)����、侮辱人之行為者��,只是違警�����。金福臣當(dāng)眾辱罵王永瑞�,據(jù)供并未指摘王永瑞之丑事惡行����,公然肆其侮辱���,因此不構(gòu)成第360條侮辱罪,該裁判顯然錯(cuò)誤��。江寧地方審判廳審判張得富等因奸謀殺本夫一案中�,郭楊氏明知丈夫郭三被張得富所害�����,竟隱而不報(bào)�����,罪無(wú)可逃�,按刑律第305條判決����。所引用第305條即前法部頒發(fā)定本的第311條�����,規(guī)定的是殺人罪。但沒(méi)有證據(jù)證明郭楊氏有同謀或事前及當(dāng)場(chǎng)幫助犯罪等行為���,也定同樣的殺人罪��,顯屬定罪錯(cuò)誤。

4.熟悉現(xiàn)行刑律條文及其適用而疏于對(duì)暫行新刑律條文的理解����。京師第一初級(jí)審判廳判決全喜告郭順通等偷竊洋車一案,判稱郭順通賃得全喜人力車一輛����,因貧起意,將車拐逃與素識(shí)之慶連�����,商同變賣�����。慶連交付郭順通銀洋三元���,將車存在廠內(nèi)�����。經(jīng)事主查知送案�,訊將郭順通�、慶連均依暫行新刑律第367條,以盜竊罪處斷�,顯然是適用法律錯(cuò)誤,郭順通���、慶連應(yīng)分別科以侵占罪和贓物罪��。郭順通通過(guò)租賃契約合法地占有了洋車����,擅自處分屬于侵占行為�。慶連如系買受,則為故買贓物罪�����;如系過(guò)付��,則為牙保;如系以銀洋為質(zhì)��,將來(lái)再行變賣��,則為受寄���。推原出錯(cuò)原因���,實(shí)由于舊刑律的監(jiān)守自盜,也列入賊盜門�,而不知新刑律規(guī)定已將監(jiān)守自盜一種概括于侵占罪內(nèi),該廳習(xí)用弗察����,致生誤解。

五����、改組大理院、裁汰各省舊法官于法無(wú)據(jù)而艱難遇阻�,是將改組法院及改定法官資格入憲的重要原因

(一)改組大理院于法無(wú)據(jù)而艱難

如果說(shuō)王寵惠改組司法部還有《各部官制通則》這樣的基本法律為依據(jù),那么改組大理院就缺乏明確的法律依據(jù)了����。因?yàn)槊駠?guó)的《法部官制》已經(jīng)在參議院審議之中����,所以清《法部官制》和《大理院官制》的法律效力已經(jīng)被質(zhì)疑而不確定了�。王寵惠希望參議院迅速議決“新法院編制法”�,作為改組大理院的法律依據(jù),但直到其解職也未議決���。5月��,司法部致函負(fù)責(zé)起草修訂法律的法制局: 據(jù)3月10日大總統(tǒng)暫用舊法令����,必須盡速修正《法院編制法》��, 因?yàn)?/span>“現(xiàn)在民國(guó)法院亟待組織�����,而法律之根據(jù)一日未定����,即一日不能成立,于司法進(jìn)行實(shí)多妨礙”���,請(qǐng)法制局速備修正案����,以便提議。

王寵惠需要解決兩個(gè)棘手的問(wèn)題:一是需要明晰地劃分大理院與司法部的權(quán)力邊界����,將司法部仍行使著的部分審判和解釋法律權(quán)力劃歸大理院。二是需要選拔和留用合格大理院法官��,徹底裁汰不合格大理院法官�����。前者已經(jīng)在新司法部官制中予以初步解決��,后者更為困難����。

清法部任用大理院推事,并未堅(jiān)持法律專門畢業(yè)的正格標(biāo)準(zhǔn)�,常常以年資為標(biāo)準(zhǔn),違反清《法院編制法》�,已經(jīng)形成了頑強(qiáng)的保守習(xí)慣。

一是非法律專門畢業(yè)的可任大理院推事��。前文提及的吳承仕,系北京法律學(xué)堂監(jiān)獄科畢業(yè)生�����,居然也任大理院候補(bǔ)推事���。

二是《法官考試任用暫行章程》施行前,非審判職員可以轉(zhuǎn)升為法官����。1911年5月27日,準(zhǔn)法部所奏請(qǐng)�,大理院看守所所長(zhǎng)弼敬升補(bǔ)推事。

三是任用庭長(zhǎng)(推丞)以年資為衡�。1911年8月4日,攝政王代宣統(tǒng)皇帝在法部預(yù)保的大理院民科推丞樂(lè)善����、顧紹鈞二人名單中,朱筆圈出樂(lè)善�����,簡(jiǎn)署民科推丞�,接替請(qǐng)假回籍省親的王式通�。法部奏折稱“刑科第一庭推事樂(lè)善���、顧紹鈞二員在院當(dāng)差有年�����,深資得力”�。樂(lè)善1906年由法部調(diào)至大理院�����。

四是以任職年限定法官品級(jí)晉升���。1911年7月9日����,準(zhǔn)法部所奏大理院六品推事張孝移請(qǐng)以從五品推事���,留院候補(bǔ)�。張孝移系日本早稻田大學(xué)畢業(yè)生�,1906年2月奏調(diào)到大理院。1908年4月奏留以正六品推事學(xué)習(xí),歷充詳讞處分核上行走�、代理推事,兼充京師法律學(xué)堂教員�����,頗稱得力����。1910年照章免考驗(yàn)��,經(jīng)法部奏準(zhǔn)�����,仍以原官候補(bǔ)��,應(yīng)以該院奏留之日作為候補(bǔ)日�����,不扣學(xué)習(xí)年限�����,自1908年4月起至1911年6月當(dāng)差已逾3年,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)升從五品虛級(jí)推事�。所謂“學(xué)習(xí)”“行走”均不是正式履行審判職務(wù),依然算在任職年限內(nèi)����。

非法學(xué)科班出身的大理院舊員擔(dān)心被裁撤,以辭職相要挾���。6月25日���,大理院民、刑六庭的庭長(zhǎng)聯(lián)惠��、治良���、李傳治��、顧紹鈞�����、汪忠杰��、榮寬和推事樂(lè)善�����、金紹城等請(qǐng)求辭職��,稱“前清光緒三十二年創(chuàng)立”“職等由法部司員奉調(diào)到院���,或充補(bǔ)推事����,或謬膺庭長(zhǎng)�,亦不過(guò)以舊有之資,合當(dāng)時(shí)之格”“奉職以來(lái)審核民刑訴訟不下數(shù)千百起”“尚能依律判決�,保衛(wèi)公安”“維時(shí)都下曹官半已云散,自謀幸福���,或組立政黨及為選民,職等恪守法律之范圍����,未敢計(jì)及個(gè)人之權(quán)利”“但思舊朝資格消滅,本出于當(dāng)然�,然新院人才登進(jìn)須合夫懸的。職等學(xué)非專門�����,更少經(jīng)驗(yàn)”“自行解職,尚可告無(wú)罪于國(guó)民”���。他們非常清楚大理院現(xiàn)在接手無(wú)人��,而審判業(yè)務(wù)礙難廢擱�����,借此逼院長(zhǎng)慰留��,而乘勢(shì)要求全體留用����。

王寵惠堅(jiān)持專業(yè)優(yōu)先用人原則��,沒(méi)有屈服�����,批準(zhǔn)了大理院舊員辭職�,同時(shí)迅速于大理院中遴選法律專門學(xué)校畢業(yè)、曾充推事的9員�����,留院暫行辦事。其中��,李方為實(shí)缺推事�����,廉隅���、江庸����、姚震�����、沈家彝����、劉蕃�、陳經(jīng)、王克忠�、方皋為代理推事����,保留了一批司法精英����。

(二)裁汰各省舊法官于法無(wú)據(jù)而遇阻

1912年前后,如果說(shuō)大理院舊法官尚在司法部的掌控之中,那么京外各省的舊法官就令司法部有鞭長(zhǎng)莫及之憾���。武昌首義之后����,南方各省紛紛獨(dú)立��,設(shè)立軍政府和臨時(shí)省議會(huì)��,制定了地方性的法官任用法和法院編制法���,只有京師法院系統(tǒng)尚遵循著前清的《法院編制法》����。地方政權(quán)機(jī)關(guān)事實(shí)上行使了改組本轄區(qū)法院�、任免法官的權(quán)力,出現(xiàn)了中央司法行政權(quán)力地方化的嚴(yán)重傾向�。

1.都督紛紛要求司法部承認(rèn)軍政時(shí)代的各省法官法和法院法

王寵惠是袁世凱任命的司法總長(zhǎng)�����,既出于政治正確的需要��,又基于司法行政權(quán)力集中和司法統(tǒng)一的需要�����,王寵惠選擇以暫用舊法令�,賦予清《法院編制法》《法官考試任用法》以現(xiàn)實(shí)效力��,去否定軍政時(shí)代的各省法官法和法院法的效力�。

1912年5月18日,司法部電令廣西司法司����,所有關(guān)于法官之規(guī)定,應(yīng)暫查照《法院編制法》辦理���,未便仍照前該省軍政時(shí)代所定�,致涉紛歧���。但是��,廣西再次申辯��,前清《法院編制法》所定推���、檢資格,非經(jīng)第一次考取及免第二次或第二次考試合格者���,不能任用����。桂省光復(fù)后�,人才星散,合格的稀少����,法制局根據(jù)實(shí)情,草定《桂省法官任用暫行章程》���,呈由本省都督�,發(fā)交議政廳議決施行��。依據(jù)前項(xiàng)章程��,司法司呈請(qǐng)委用了在法政法律學(xué)校三年或一年半以上畢業(yè)生,盡管與法定資格不合����。此次接到電令后,前項(xiàng)不合資格各員自應(yīng)一律辭退��,惟該員任事頗久�,且本省現(xiàn)具法定資格之員實(shí)屬無(wú)幾,目下省城六廳繼續(xù)開(kāi)辦����,梧州四廳正在籌設(shè),需用推��、檢不下四十余人��,擬請(qǐng)暫準(zhǔn)變通����,仍將暫行章程援用,俟司法部任命合格法官到桂�,再行辭退。

5月23日����,司法部電令廣東司法司���、江西司法司���,法官需求迫切�,可參照法院編制法及前法部法官考試章程除與民國(guó)抵觸各條��,考試科目另行酌定�,認(rèn)真考驗(yàn),以資甄錄�,但只能是省暫行任用的標(biāo)準(zhǔn)。正式法官考試仍聽(tīng)候中央舉行��。王寵惠籌劃并力圖通過(guò)民國(guó)的法官考試任用法��,糾正前清法官冒濫的弊病�。

2.各省舊法官紛紛請(qǐng)求保留法官身份和崗位

王寵惠在策略和工具意義上援用袁世凱的暫用舊法令,以前清《法官考試任用法》和《法院編制法》�����,盡可能去實(shí)現(xiàn)地方的司法統(tǒng)一��,也給各省舊法官開(kāi)了一個(gè)先例。

浙江籍的前清舊法官��、試署安徽高等審判廳推事吳慶莪等�����,首先向總統(tǒng)府申請(qǐng)�,將從前考取法官且曾任推、檢人員���,準(zhǔn)其適用前清《法院編制法》之考試任用細(xì)則條文辦理�,袁世凱批示“所陳不為無(wú)見(jiàn)�����,交司法部查核辦理�����,可也�����。”吳慶莪等訴求的依據(jù)就是暫用舊法令��,袁世凱的批復(fù)開(kāi)啟一個(gè)有利于舊法官的先例。

吳慶莪等隨后向司法部申請(qǐng):一是讓司法部轉(zhuǎn)函浙江都督���,建議浙江省議會(huì)在浙江省《法官任用暫行法議決案》中增補(bǔ)“曾考取法官而曾任推��、檢”這項(xiàng)免試資格��。該案規(guī)定“凡有左列資格之一者得不經(jīng)考試,令其試補(bǔ):一��、充法政或法律學(xué)堂法科教員三年以上者�;二、在外國(guó)法政大學(xué)或法律學(xué)堂三年以上���,得有畢業(yè)文憑者���;三、在各省法政或法律學(xué)堂三年以上�����,得有畢業(yè)文憑者�;四、在法科年半以上畢業(yè)�,曾任司法官或執(zhí)法員一年以上者”����,并未將吳慶莪這種情形考慮進(jìn)去��。二是讓司法部向參議院提議�����,將前清考取法官繼續(xù)留任����。

王寵惠認(rèn)為,法官任用自應(yīng)規(guī)定統(tǒng)一辦法�����,斷不許省自為異���。浙江省臨時(shí)議會(huì)議決任用法官一案�,是南北未經(jīng)統(tǒng)一以前的規(guī)定��,既然對(duì)該議案有意見(jiàn)�����,可直接向該省議會(huì)請(qǐng)?jiān)福槐阌伤痉ú哭D(zhuǎn)函辦理����。吳慶莪系刑幕出身而考取法官,并在紹興法政學(xué)堂校外畢業(yè)�����。不過(guò)����,刑幕性質(zhì)與學(xué)校不同���,校外程度也與校內(nèi)有別�。且從前考取法官的資格���,不符合將來(lái)法定資格?���,F(xiàn)在法院編制法及法官任用施行法�����,已由國(guó)務(wù)院提請(qǐng)參議院會(huì)議,即將通過(guò)��。任用法官應(yīng)以合于將來(lái)法定資格為準(zhǔn)��,且京師各法院改組已經(jīng)月余��,額滿人溢�����,無(wú)從安排�����。浙江為其桑梓之邦���,盡可向浙江都督申請(qǐng)服務(wù)�����,司法部不便函送��。

六���、司法改革于憲有據(jù)原則的意義

(一)超越西方司法獨(dú)立原則

司法改革職能被寫(xiě)進(jìn)了《司法部官制》后�����,王寵惠設(shè)計(jì)了司法改革但書(shū)款���,試圖提升進(jìn)中華民國(guó)憲法,試圖從基本法律上升至根本法�,從司法部職能上升至司法基本原則,形成與司法獨(dú)立原則辯證統(tǒng)一的司法改革原則�,是王寵惠推動(dòng)司法改革、履行司法行政職責(zé)過(guò)程中經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的總結(jié)�����,是其對(duì)清末民元司法改革基本規(guī)律的認(rèn)識(shí)結(jié)晶�。

改組法院和改定法官資格�,比較完整地設(shè)定了司法改革的核心內(nèi)涵,通過(guò)調(diào)適法官資格��、法院組織這兩個(gè)自變量�,讓司法獨(dú)立這個(gè)因變量達(dá)到峰值,最終實(shí)現(xiàn)司法公正權(quán)威的價(jià)值目標(biāo)����。

如果說(shuō)司法獨(dú)立原則是20世紀(jì)所謂的公理性的司法基本原則�����,被《臨時(shí)約法》《天壇憲草》所確認(rèn)���,那么司法改革是中國(guó)20世紀(jì)初政策性的司法基本原則,被王寵惠首先提出而被《天壇憲草》《中華民國(guó)憲法》(1923年)所確認(rèn)���,是對(duì)西方司法獨(dú)立理論的超越��。

王寵惠幼年受業(yè)于儒學(xué)名家周松石���,國(guó)學(xué)素養(yǎng)深厚,既熟知《商君書(shū)》中“禮法以時(shí)而定”的要旨����,又諳悉《春秋繁露》之“道者,所由適于治之路也”的真義���。因此�,能“會(huì)同中西”�����,做到了“順時(shí)求是”,將當(dāng)時(shí)被奉為圭臬的經(jīng)典理論����,“與時(shí)政對(duì)策區(qū)分隔開(kāi),在二者之間加入一種經(jīng)驗(yàn)性����、適時(shí)性、實(shí)用哲學(xué)為基礎(chǔ)的指導(dǎo)性理論���,以決策����、處理現(xiàn)實(shí)情勢(shì)��、世事變遷的問(wèn)題”���。從自己清理清末司法改革的“法律遺產(chǎn)”、民初舊法官的專業(yè)考試�����、司法裁判實(shí)踐的諸多“實(shí)事”中去“求是”�����。

從操刀改組司法部,到改組大理院�����,再到試圖改組地方法院���,裁汰舊法官�,隨著司法改革由中央�、京師向地方的延伸,王寵惠愈加感受到明顯加大的阻力�����。篤信法治精神的法學(xué)博士王寵惠試圖以憲法的變革與進(jìn)步力量去排除阻力�,試圖借助根本大法的權(quán)威和國(guó)人對(duì)立憲的“信仰”,去捍衛(wèi)司法改革����,否則不足以排除阻遏。法官保障原則��,與暫用舊法令一道,在民國(guó)元年被舊法官�、地方督撫,甚至袁世凱本人所濫用��,成為阻礙向民主共和制的司法制度邁進(jìn)的頑強(qiáng)力量��。招考司法部科員�,復(fù)核案件供勘冊(cè)讓王寵惠真切地感受到前清司法行政與司法審判徒具形式,沒(méi)有真正符合資格的司法行政官��、法官����,司法的保守性只會(huì)淪為司法的腐敗,而使民主共和政體逐漸腐朽���。沒(méi)有司法改革原則����,就不可能實(shí)現(xiàn)法官獨(dú)立���、法官保障�����、審判公開(kāi)三原則��。過(guò)分強(qiáng)調(diào)法官保障原則���,就會(huì)妨礙司法進(jìn)步與司法統(tǒng)一。司法改革原則如由憲法確立����,就能與法官獨(dú)立、法官保障���、審判公開(kāi)原則一道構(gòu)成辯證統(tǒng)一��、動(dòng)態(tài)平衡調(diào)整��、體系自洽���、適合當(dāng)時(shí)中國(guó)國(guó)情的司法原理和司法基準(zhǔn),于是就有了憲草中的司法改革但書(shū)款這樣超越西方現(xiàn)代司法理論之創(chuàng)作����。

(二)與一戰(zhàn)后歐洲多國(guó)制憲不謀而合

筆者遍覽歐洲各國(guó)憲法史,雖沒(méi)有直接文獻(xiàn)證明王寵惠創(chuàng)制的司法改革于憲有據(jù)原則被一戰(zhàn)后歐洲多國(guó)憲法吸收和借鑒�,但是根據(jù)當(dāng)時(shí)中歐之間法律知識(shí)傳播之便捷����,輔以王寵惠在歐美法學(xué)界的比較法學(xué)盛名�,其所擬的憲草受到歐洲法學(xué)界關(guān)注是順理成章的。1913年張君勱由德國(guó)柏林通訊國(guó)內(nèi)的李楓浦�����,評(píng)論中外學(xué)人所著民國(guó)憲法草案,發(fā)表于同年9月8日發(fā)行的《憲法新聞》第18期上?����!兜乱庵竟埠蛧?guó)憲法》(1919年)第104條規(guī)定“裁判所之構(gòu)成及其管轄區(qū)域變更之時(shí),各邦之司法行政廳����,得反裁判官之意,令其轉(zhuǎn)職于他裁判所�����,又可令其退職��,但當(dāng)給以薪俸全額”�?!秺W地利聯(lián)邦憲法》(1920年)第88條規(guī)定:“依裁判所構(gòu)成法規(guī)定裁判官達(dá)到一定年齡時(shí)����,應(yīng)當(dāng)休職�����。除上列情形外�,裁判官非在法律所定之事件及方式,且依據(jù)正式裁判所之命令者�����,不得免其官職���,或違反其意命其轉(zhuǎn)職或休職�。但本規(guī)定在裁判組織變更必須命其轉(zhuǎn)職或休職時(shí)�����,不適用之��。關(guān)于此時(shí)不依正式手續(xù)而可命裁判官轉(zhuǎn)職或休職之期間之限制��,以法律定之。”《捷克斯拉夫共和國(guó)憲法》(1920年)第99條規(guī)定:“司法官之職務(wù)為終身���,除非法庭改組時(shí)����,只在法律所規(guī)定之一定時(shí)期中����,或因受特別之懲戒或到法定之一定年齡得受養(yǎng)老金而退職。此外不得違反司法官自己之意志而遷調(diào)��、停職�����,或給與養(yǎng)老金令其退職�����。”《波蘭共和國(guó)憲法》(1921年)第78條規(guī)定“對(duì)于用法律改革司法制度之故����,須有裁判官之轉(zhuǎn)任或退職者,不適用之”����。以上四款但書(shū)設(shè)計(jì)�,與王寵惠“改組法院和改定法官資格”的設(shè)計(jì)有異曲同工之處�����。該頗具中國(guó)特色的立憲創(chuàng)制因此具有了世界意義��。至于美國(guó)學(xué)者韋羅璧的批評(píng)�,僅依規(guī)范解釋�����,脫離中國(guó)國(guó)情����,難免隔靴搔癢。

(三)實(shí)際指導(dǎo)民國(guó)時(shí)期司法改革

司法改革于憲有據(jù)原則被后任司法總長(zhǎng)許世英�、梁?jiǎn)⒊⒄伦谙榻蛹{并貫徹于司法改革之中��。許世英在法院編制法修正案未獲參議院通過(guò)的情況下���,迅速選派“學(xué)習(xí)���、經(jīng)驗(yàn)?zāi)芎戏ǘㄙY格者為各廳司法官”���,堅(jiān)決地改組了包括大理院在內(nèi)的京師四級(jí)審檢廳,繼續(xù)推行京外法院改組���,裁汰不合格舊司法官�����,遭遇了巨大阻力��。1913年3月至5月���,奉天、直隸����、吉林舊法官代表梁壽相、曹豫謙���、孔憲熙����、王祖培、朱興淮���、黃守愚等�,繼續(xù)援引暫用舊法令����,反復(fù)向大總統(tǒng)、國(guó)務(wù)院�����、參議院���、大理院呈文控告許世英,請(qǐng)求撤銷司法部第五十三號(hào)訓(xùn)令�。1913年7月24日許世英辯駁:“此次改組京外法官,只以法政�����、法律三年以上畢業(yè)者為目前任用之標(biāo)準(zhǔn)���。至各該官受事以后��,成績(jī)?nèi)艉?,除由部隨時(shí)嚴(yán)切考核外,將來(lái)尚擬仿照文官甄別之例��,另定法官甄別辦法��,以昭核實(shí)而杜濫竽�,庶于變通之中,仍寓慎重之意�。是此項(xiàng)任命人員在未經(jīng)考試或舉行甄別以前,資格即未確定����,自不能享有約法上各項(xiàng)保障”。新任法官不能得到《臨時(shí)約法》上的法官保障原則保護(hù)����,何況舊法官呢?梁?jiǎn)⒊谒痉傞L(zhǎng)任內(nèi)曾演說(shuō):“近日司法每受人指摘�,與議會(huì)、軍隊(duì)同論����。吾輩急宜反省,此后升黜法官,當(dāng)以行政處分�����,勿令以保障法為護(hù)符”����。此處“保障法”即《臨時(shí)約法》所確立的法官保障原則。章宗祥在司法總長(zhǎng)任內(nèi)�,曾將“判決各案,詞意多未明”的署京師地方審判廳推事倪森���、“法學(xué)疏淺����,聲名狼藉”的署西安地方審判廳長(zhǎng)席鳳鳴���,“違背職守義務(wù)”的署江蘇第二高等檢察分廳監(jiān)督監(jiān)察官劉伯昌開(kāi)缺或免職。

南京政府時(shí)期1927—1931年����,王寵惠曾主導(dǎo)司法改革,仍以改組法院和改定法官資格為中心�。1927年7月15日,王寵惠任南京政府司法總長(zhǎng),重訂法院編制法:一是設(shè)立最高法院����,二是裁撤檢察廳機(jī)關(guān),三是廢除縣知兼理司法制度���。10月1日起��,各級(jí)檢察廳裁撤���,高等審判廳改為高等法院,地方審判廳改為地方法院�。1928年10月8日,主持制訂的《司法院組織法》獲通過(guò)���,司法院內(nèi)設(shè)司法行政署(后改司法行政部)����、司法審判署(后改最高法院)�����、行政審判署(后改行政法院)和官吏懲戒委員會(huì)����。11月31日王寵惠就任司法院長(zhǎng)后���,提出1929年開(kāi)辦司法官練習(xí)所,招收專門以上學(xué)校法科畢業(yè)學(xué)生入所肆業(yè)�����,假設(shè)法庭���,練習(xí)審判�,兩年畢業(yè)����。1929年在《司法行政部訓(xùn)政時(shí)期工作分配年表》中重申“法院、監(jiān)所職員責(zé)任極重���,自應(yīng)嚴(yán)行甄別���、訓(xùn)練�����,期其稱職。不然人民必將直接受害�。表列甄別辦法實(shí)行已久,宜仍繼續(xù)實(shí)行�����,以拔真才���,而免濫竽充數(shù)”����。

其間��,王寵惠不僅倡導(dǎo)了司法黨化原則���,而且強(qiáng)調(diào)了法官保障原則����,這是否意味著其放棄了此前的司法改革優(yōu)先于法官保障原則了呢�?筆者以為,答案是否定的��。

首先�����,改組法院和改定法官資格,依然位于司法行政部訓(xùn)政時(shí)期工作分配年表的前列���?;I設(shè)全國(guó)各級(jí)法院��、新監(jiān)以及整理全國(guó)原有法院監(jiān)所是排在前三位的�����,訓(xùn)練司法人才是第四位的��。甄別并訓(xùn)練法院�、監(jiān)所的現(xiàn)任職員是包含在訓(xùn)練人才之中的。甄別辦法為:“(一)調(diào)驗(yàn)各省法院法官��、書(shū)記官及監(jiān)所職員憑證���、辦案文稿或辦事成績(jī)書(shū)類���,詳加審查,分別去留�����。(二)隨時(shí)派員實(shí)地調(diào)查各省法院�����、監(jiān)所職員是否稱職����,以憑黜陟。(三)嚴(yán)令各省司法長(zhǎng)官遵照法院���、監(jiān)所職員考績(jī)辦法�����,隨時(shí)認(rèn)真考察��,分別舉劾�����。(四)嚴(yán)令各省法院�、監(jiān)所實(shí)行設(shè)立黨義研究會(huì)�,使各項(xiàng)職員悉受黨義陶镕�����。”

其次��,強(qiáng)調(diào)法官保障原則是針對(duì)軍政時(shí)代的司法不獨(dú)立而提出的�����。1929年在《今后司法改良之方針》中提出“宜求司法官獨(dú)立之保障也����。……欲求司法真正之獨(dú)立�����,首當(dāng)力求法官之保障����。關(guān)于此點(diǎn),其事有二:(一)職務(wù)上之保障�����。法官辦理民刑事案件,一以法律為準(zhǔn)��。如有顧忌�,即不能盡其職。軍閥時(shí)代���,武人干涉審判之事,數(shù)見(jiàn)不鮮���,法官力不能抗��,或委屈遷就��,或掣肘時(shí)聞����。至于其他障礙�,以致不能行使職權(quán)之事,尤難指數(shù)……(二)地位上之保障�。法官無(wú)故不能降調(diào)免職,為各國(guó)之通例���。蓋久于其職��,乃能安心任事�,所以有法官終身之稱。反觀國(guó)內(nèi)法官之遷轉(zhuǎn)頻繁無(wú)論已�,往往僚屬之進(jìn)退,俸級(jí)之高低��,悉憑長(zhǎng)官之愛(ài)憎為標(biāo)準(zhǔn)�����。為法官者方惴惴不能自保�,更何能責(zé)其盡職耶?”

最后���,提出“宜進(jìn)司法以黨化也”主要針對(duì)“反革命”及土豪劣紳案件的審理�。王寵惠認(rèn)為:“以黨治國(guó)��,無(wú)所不賅��,法官職司審判�����,尤有密切之關(guān)系�。何況中央及地方特種刑事法庭業(yè)已裁撤�,所有反革命及土豪劣紳案件悉歸普通法院受理�����。為法官者對(duì)于黨義茍無(wú)明澈之體驗(yàn)����、堅(jiān)固之信仰,恐不能得適當(dāng)之裁判�����,是以法官黨化為目前應(yīng)注意之點(diǎn)”�����。其表達(dá)和強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)在于法官當(dāng)結(jié)合黨義裁判此類案件��,以黨義為補(bǔ)充法源���。

王寵惠主導(dǎo)制定的《中華民國(guó)訓(xùn)政時(shí)期約法》也沒(méi)有規(guī)定司法改革于法有據(jù)原則,是否意味著放棄了此前的司法改革優(yōu)先于法官保障原則了呢�����?筆者以為,答案也是否定的����。

首先,約法是暫行憲法�,具有抽象性。訓(xùn)政時(shí)期約法在第七章“政府之組織”的第一節(jié)“中央制度”中規(guī)定國(guó)民政府的職權(quán)和組織原則����。第76條規(guī)定各院部會(huì)有依法發(fā)布命令的權(quán)力,只是抽象性規(guī)定各院部會(huì)的行政權(quán)力��。第77條規(guī)定國(guó)民政府及各院部會(huì)之組織以法律定之���,也只是抽象授權(quán)立法�����。即對(duì)國(guó)民政府的權(quán)力是列舉規(guī)定的��,但對(duì)各院部會(huì)的具體組織及職權(quán)是授權(quán)法律規(guī)定的����。因此��,司法改革是司法院、司法行政部的具體職權(quán)�,自然不會(huì)出現(xiàn)在訓(xùn)政時(shí)期約法之中。

其次����,司法院、司法行政部的組織法頒布在先���,訓(xùn)政時(shí)期約法制訂在后�。司法院組織法規(guī)定“司法行政部承司法院院長(zhǎng)之命�����,綜理司法行政事務(wù)”�����。司法行政部總務(wù)司掌“司法機(jī)關(guān)之設(shè)置��、廢止及其管轄區(qū)域劃分”和“司法機(jī)關(guān)職員之訓(xùn)練及教育”����。前者包括改組法院�����,后者與改定法官資格相關(guān)。下位法先有具體規(guī)定����,基本法不用重復(fù)規(guī)定。

最后���,王寵惠憲草主要是根據(jù)西方三權(quán)憲法原理設(shè)計(jì)的�����,而訓(xùn)政時(shí)期約法主要是根據(jù)孫中山五權(quán)憲法原理和軍政���、訓(xùn)政和憲政三期過(guò)渡理論設(shè)計(jì)的。訓(xùn)政時(shí)期���,國(guó)民黨以黨治國(guó)����,黨管司法改革���,不言自明���,無(wú)須再次授權(quán)�����,也不會(huì)自我限權(quán)�,限定司法改革的范圍�����。

結(jié)語(yǔ)

2014年2月28日�,習(xí)近平總書(shū)記在中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第二次會(huì)議強(qiáng)調(diào)“凡屬重大改革都要于法有據(jù)”,這意味著在新時(shí)代要做到改革于憲有據(jù)����,既要盡量避免憲法被“無(wú)形修改”,又要防止“良性違憲”現(xiàn)象發(fā)生�,樹(shù)立憲法權(quán)威。黨的十八大以來(lái)�,以司法責(zé)任制���、員額制����、領(lǐng)導(dǎo)干部干預(yù)司法的責(zé)任追究制為主要內(nèi)容的司法體制改革深入推進(jìn)。習(xí)近平總書(shū)記指出:“全面深化改革是為了黨和人民事業(yè)更好發(fā)展�,而不是為了迎合某些人的掌聲和喝彩,更不能拿西方的理論�����、觀點(diǎn)來(lái)套在自己身上��,要堅(jiān)持從我國(guó)國(guó)情出發(fā)�����,從經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際出發(fā)��。”這對(duì)司法改革尤為適用���?����;仨倌昵暗拿癯跛痉ǜ母?,舶來(lái)的司法獨(dú)立原則“超前”于中國(guó)社會(huì)現(xiàn)實(shí)����,王寵惠不以符合西方標(biāo)準(zhǔn)為是����,不以歐美學(xué)者批判為非��,不以西方國(guó)家滿意為尚�����,實(shí)事求是�����,開(kāi)創(chuàng)了典范�。

因篇幅限制,已省略注釋及參考文獻(xiàn)����。原文詳見(jiàn)《河北法學(xué)》2025年第6期。