作者簡(jiǎn)介:張 慧,女�,山東煙臺(tái)人�����,杭州師范大學(xué)沈鈞儒法學(xué)院講師����,法學(xué)博士,研究方向:民法�����、個(gè)人信息保護(hù)法�。

摘要:私密信息的認(rèn)定在實(shí)踐中存在主觀說(shuō)、客觀說(shuō)���、場(chǎng)景論����、合理期待理論等多種標(biāo)準(zhǔn)����。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的多元化具有現(xiàn)實(shí)合理性���。在線下空間中,可以滿足不同人格權(quán)益區(qū)分的本土化需求���;在線上空間中�����,可以適應(yīng)個(gè)人保護(hù)與網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)、信息流轉(zhuǎn)之間的平衡關(guān)系�����。多元認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)主要源于隱私與個(gè)人信息存在交叉關(guān)系���,且易受敏感個(gè)人信息規(guī)則的影響��。因此�,應(yīng)區(qū)分私密信息存在的空間�、形式和載體,從權(quán)利屬性���、利益范圍和客體構(gòu)造三個(gè)維度構(gòu)建私密信息的認(rèn)定體系���。其中����,權(quán)利屬性維度用來(lái)描述權(quán)利的特性和功能�,適用主觀說(shuō);利益范圍用來(lái)描述私密信息的外延�����,適用合理期待理論�;客體構(gòu)造用來(lái)描述私密信息的內(nèi)涵本質(zhì),適用客觀說(shuō)和場(chǎng)景論��。

關(guān)鍵詞:私密信息��;隱私�����;個(gè)人信息�����;敏感個(gè)人信息���;認(rèn)定體系

引言

以個(gè)性化推薦�、ChatGPT為代表的人工智能技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)個(gè)體信息的深度學(xué)習(xí)和決策��, 由此引發(fā)侵害用戶隱私權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)�����?����!睹穹ǖ洹返?/span>1032條第2款將隱私界定為四種情形��。在人工智能侵害隱私權(quán)糾紛中����,所涉及的隱私多指以數(shù)據(jù)為載體的私密信息���,私密信息的認(rèn)定成為侵權(quán)責(zé)任成立的關(guān)鍵���。而“私密性”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)踐中未達(dá)統(tǒng)一,存在秘密論����、場(chǎng)景論�����、合理期待理論等多種觀點(diǎn)���。上述理論標(biāo)準(zhǔn)主要借鑒自美國(guó),其中�����,秘密論由西德尼·朱拉爾(Sidney M. Jourard)提出�����,合理期待理論由美國(guó)聯(lián)邦最高法院1967年在Katz v.United States案中提出����, 場(chǎng)景論由海倫·尼森鮑姆(Helen Nissenbaum)提出。 考慮到隱私權(quán)最早產(chǎn)生于美國(guó),這些理論成果確有借鑒意義。

但《民法典》出臺(tái)后���,我國(guó)已將個(gè)人信息作為獨(dú)立于隱私權(quán)的民事權(quán)益加以保護(hù),規(guī)范路徑與美國(guó)將個(gè)人信息納入隱私權(quán)中的“一元模式”存在明顯差別。立法規(guī)范的差異勢(shì)必影響法律的適用���。在美國(guó)的“一元模式”下�����,無(wú)論采取何種認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)���,只需解決隱私權(quán)與其他民事權(quán)益的區(qū)分問(wèn)題;然在我國(guó)的立法模式下��,私密信息的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)需要賦予雙重功能���,既要和名譽(yù)權(quán)���、肖像權(quán)等傳統(tǒng)人格權(quán)加以區(qū)分,又要和個(gè)人信息有所區(qū)別����。我國(guó)司法實(shí)踐中不同認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)并存的局面�,可能源于理論研究不能完全匹配立法實(shí)際,或重于與傳統(tǒng)人格權(quán)的區(qū)分�,或重于與個(gè)人信息的區(qū)分。針對(duì)前述司法現(xiàn)狀����,本文擬統(tǒng)籌考量不同的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)��,具體辨析各自的合理性和適用維度��,嘗試構(gòu)建私密信息認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的本土化體系�。

一��、司法實(shí)踐中私密信息認(rèn)定的樣態(tài)和批判誤區(qū)

實(shí)踐中����,有關(guān)“侵害私密信息”的司法裁判逐漸增多。目前��,私密信息認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的主流解釋采“主觀說(shuō)”和“客觀說(shuō)”��,同時(shí)�,嘗試吸納“場(chǎng)景論”和“合理期待理論”等新觀點(diǎn)。“主觀說(shuō)”或稱為“信息自決論”��,將私密性定位為權(quán)利人主觀上不愿為他人知曉的意愿��。個(gè)人有權(quán)決定私密信息是否公開(kāi)��、如何公開(kāi)以及公開(kāi)的范圍和程度��。“客觀說(shuō)”或稱為“領(lǐng)域論”,將私密性解釋為“信息處于隱秘狀態(tài)�����,且不為社會(huì)公眾普遍知悉”����。依據(jù)該標(biāo)準(zhǔn),即使個(gè)人主觀不希望被他人知曉�����,但若信息產(chǎn)生于公開(kāi)場(chǎng)所���,或者在一定范圍內(nèi)被人知悉���,并非處于隱秘狀態(tài),仍不是私密信息��。只在完全私有的領(lǐng)域��,才存在絕對(duì)的私密信息���。私密信息由自然人享有���,與公共利益無(wú)關(guān),權(quán)利人對(duì)該私有領(lǐng)域有絕對(duì)支配權(quán)����。該標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)個(gè)人在私生活上擁有一個(gè)絕對(duì)不受侵害的領(lǐng)域。“場(chǎng)景論”指出���,信息在不同的語(yǔ)境中內(nèi)涵與性質(zhì)不同�����,應(yīng)按照情境完整性對(duì)隱私信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)判斷�。“合理期待理論”認(rèn)為�����,權(quán)利人是否愿意為他人知曉�,需要符合社會(huì)一般理性標(biāo)準(zhǔn)。社會(huì)交往中�����,通常需要向他人告知的信息,即使權(quán)利人主觀不愿意告知��,也不屬于私密信息�����。

(一)私密信息認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的司法樣態(tài)

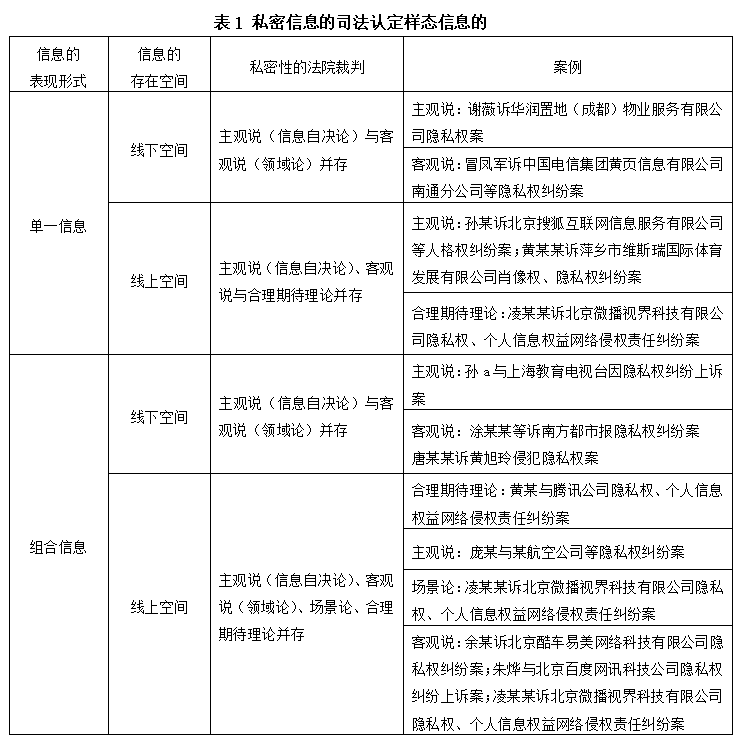

大數(shù)據(jù)時(shí)代信息可能發(fā)生聚合效應(yīng)�,產(chǎn)生新的利益。由此����,信息從表現(xiàn)形式上可分為單一信息,如個(gè)別��、單獨(dú)��、客觀存在的身份證號(hào)�、手機(jī)號(hào)等;以及組合信息�,主要指?jìng)€(gè)別信息經(jīng)過(guò)自動(dòng)或非自動(dòng)組合形成的評(píng)價(jià)性描述或報(bào)道,如行程信息��、讀書及購(gòu)物等網(wǎng)絡(luò)偏好所構(gòu)成的人格畫像�����。此外,從存在空間上�����,私密信息可依附于線下物理空間�,亦可分布于線上網(wǎng)絡(luò)空間����。依據(jù)信息的表現(xiàn)形式和存在空間的不同,私密信息認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)踐中呈現(xiàn)出四種樣態(tài)(見(jiàn)表1)�����。

(二)學(xué)界對(duì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的批判誤區(qū)

很多學(xué)者認(rèn)為�,不同認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)并存的局面意味著司法缺陷,并提出批判和質(zhì)疑���。比如����,有學(xué)者認(rèn)為主觀說(shuō)的標(biāo)準(zhǔn)較為僵硬����,容易降低對(duì)具有尊嚴(yán)性���、不具有私密性的信息之保護(hù)力度和強(qiáng)度。又比如�����,有學(xué)者認(rèn)為�,主觀說(shuō)不符合隱私權(quán)消極防御的法律定位。主觀說(shuō)難以回應(yīng)人工智能對(duì)用戶信息聚合使用的邊界在哪里的問(wèn)題���,也就是基于公共利益的使用和其他使用方式是否應(yīng)有所區(qū)別��。亦有學(xué)者質(zhì)疑����,場(chǎng)景論可操作空間有限��,忽視了個(gè)人信息的聚合性特征���,算法對(duì)用戶零散的信息重新聚合使用所產(chǎn)生的人格圖像之利益難以得到保障���,且和我國(guó)《民法典》規(guī)定的私密性標(biāo)準(zhǔn)難以有效銜接。以上爭(zhēng)論都試圖為私密信息尋求一個(gè)確切的定義和核心的概念��,將不屬于隱私的事務(wù)從隱私權(quán)定義中剔除出去。這些體現(xiàn)了學(xué)者為規(guī)范適用所作的努力��,誠(chéng)值肯定�。然,以上批判也暴露出以下缺陷和誤區(qū):

第一�����, 過(guò)度追求定義的科學(xué)性�����,往往忽略其合理性�。在討論私密信息的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)���,學(xué)者多致力于構(gòu)建一個(gè)精確�����、可重復(fù)使用的核心定義����,這當(dāng)然有助于維護(hù)法律適用的信度����。然而���,“存在即合理”,一味極致追求科學(xué)性����,有時(shí)可能會(huì)忽視了對(duì)合理性的考量。尤其是一旦脫離了中國(guó)本土的特定背景�,再精密的定義也可能會(huì)帶有機(jī)械性,難以應(yīng)用于解決實(shí)際問(wèn)題����。這也就是在私密信息認(rèn)定的四種司法樣態(tài)中,幾乎不存在單一標(biāo)準(zhǔn)的適用����,都至少有兩個(gè)以上標(biāo)準(zhǔn)存在的原因?�?茖W(xué)性的定義只有從廣泛扎實(shí)的實(shí)際案例中進(jìn)行抽象�,與司法實(shí)踐高度契合,才會(huì)具有相當(dāng)?shù)目煽啃院涂尚行?���。否則����,任何一個(gè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)在無(wú)法獨(dú)立解決案例爭(zhēng)議時(shí)���,都難免遭受質(zhì)疑����。第二�����,過(guò)度分析不同標(biāo)準(zhǔn)之間的局部對(duì)立���,往往忽略整體統(tǒng)一。每個(gè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)都有其特定視角和側(cè)重點(diǎn)��。如若過(guò)度聚焦它們之間的分歧和沖突�,忽略它們之間的內(nèi)在聯(lián)系和共同目標(biāo),忽視它們背后的整體邏輯和系統(tǒng)功能�����,就會(huì)阻礙對(duì)問(wèn)題本質(zhì)的完整和準(zhǔn)確理解�,導(dǎo)致分析結(jié)果的片面性和碎片化����。

總之�,針對(duì)以上討論的不足,有必要將不同標(biāo)準(zhǔn)放在不同層面�����、不同維度進(jìn)行思考����,深入挖掘不同認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之間存在的內(nèi)在聯(lián)系和系統(tǒng)統(tǒng)一,并進(jìn)一步思考以下三個(gè)問(wèn)題:第一����,這些標(biāo)準(zhǔn)存在的合理性在哪里?這需要注重分析標(biāo)準(zhǔn)之間的復(fù)雜聯(lián)系和相互補(bǔ)充����,尋求它們之間的共同點(diǎn)和協(xié)同作用;第二�����,為什么會(huì)出現(xiàn)多元認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?這需要考慮立法規(guī)范體系和意旨���,思考實(shí)踐與規(guī)范之間是否存在偏差��;第三����,這些看似互斥的標(biāo)準(zhǔn)是否是同一視角�����、同一層面中的爭(zhēng)論����?如果不是�,這些理論成果之間的邏輯關(guān)系如何,該如何形成體系化表達(dá)�����?這需要建立系統(tǒng)性的思維框架��,將問(wèn)題置于更廣闊的背景中進(jìn)行考察��。

二�、司法實(shí)踐中私密信息認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)多元化的合理性

(一)線下空間認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的合理性分析

從表1所列的四種司法樣態(tài)可以看出�����,在線下非網(wǎng)絡(luò)空間中�����,單一信息與組合信息的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是一致的�,既需要滿足主觀說(shuō)�,也需要滿足客觀說(shuō)。有學(xué)者將“主觀說(shuō)+客觀說(shuō)”這一并存的判斷模式����,解釋為司法裁判的適用設(shè)置了私密性檢驗(yàn)義務(wù)。

1.實(shí)現(xiàn)不同人格權(quán)益之間的區(qū)分

線下空間認(rèn)定私密信息����,需滿足主觀說(shuō)和客觀說(shuō)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),是否具有合理性呢����?如果從權(quán)益區(qū)分的角度,可以理解為��,主觀說(shuō)主要用于與名譽(yù)權(quán)、肖像權(quán)等傳統(tǒng)人格權(quán)的區(qū)分�����;客觀說(shuō)主要用于與個(gè)人信息這一新型人格利益的區(qū)分����。在線下空間,對(duì)私密信息的侵害行為主要表現(xiàn)為泄漏�����、公開(kāi)宣揚(yáng)等�����。若泄漏����、公開(kāi)宣揚(yáng)的真實(shí)信息不符合權(quán)利人公開(kāi)的主觀意愿,違背主觀說(shuō)��,則既可涉及信息隱私����,如未婚生子的真實(shí)情況,也可涉及個(gè)人信息��,如手機(jī)號(hào)碼���、身份證號(hào)碼���、銀行卡賬號(hào)等。究竟屬于隱私還是個(gè)人信息���,則需進(jìn)一步依據(jù)客觀說(shuō)判斷區(qū)分�����。隱私權(quán)和個(gè)人信息均是人格權(quán)益��,二者保護(hù)的利益都應(yīng)包含人格利益�����。“從保護(hù)客體來(lái)看����,私密信息在客觀上一般呈現(xiàn)為不為公眾所知悉的樣態(tài)����。”這是客觀說(shuō)的通常表達(dá)����。此種情形下�����,私密信息作為隱私的一種類型��,被定義為保護(hù)“不可侵犯的人格”��,代表“個(gè)人成為�����、存在和保持為人的利益”����,代表“個(gè)人的尊嚴(yán)”,和其他類似的價(jià)值�。而線下空間中,相較于私密信息采“主觀說(shuō)+客觀說(shuō)”的保護(hù)模式���,個(gè)人信息的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)則較為簡(jiǎn)單溫和����,往往只需要判斷本人的意愿�,即主觀說(shuō)。顯然�����,這兩者的區(qū)別不在于權(quán)利人的主觀意愿的差異��,更在于二者保護(hù)的人格利益的差異��。比如����,身份證號(hào)碼的公開(kāi)即使違背當(dāng)事人的意愿,但往往只能被作為個(gè)人信息而非私密信息加以保護(hù)���,原因就在于客觀說(shuō)的核心觀點(diǎn)把私密信息描述為絕對(duì)不可侵犯的領(lǐng)域����,實(shí)際上突出強(qiáng)調(diào)了私密信息保護(hù)的精神利益具有強(qiáng)大支配地位����。

2.保護(hù)人格利益具有本土化需求

羅伯特·波斯特(Robert Post)曾指出�,隱私的價(jià)值主要分為兩種��,一種是人格自由的追求�����,以美國(guó)為代表�。這種人格自由的核心價(jià)值就是個(gè)人自由意志的尊重,以避免遭受國(guó)家侵犯�����。美國(guó)斯坦利·本(Stanley Benn)曾表達(dá)了相同的觀點(diǎn)����,“保護(hù)自己的隱私權(quán)并不意味著禁止他人看到或知悉自己的私人事務(wù),保護(hù)個(gè)人的隱私權(quán)意味著����,當(dāng)行為人未獲得他人的同意時(shí),行為人不得搜集或報(bào)道他人的私人事務(wù)�����。”另一種是人格尊嚴(yán)的保護(hù)����,以歐洲大陸為代表�����。這種人格尊嚴(yán)的核心價(jià)值就是控制個(gè)人的公眾形象,保證他人以本人希望被看到的方式看待���,面臨的最大威脅就是不必要的媒體曝光����。

如果將主觀說(shuō)與客觀說(shuō)與之對(duì)照���,那么主觀說(shuō)著重保護(hù)權(quán)利人的人格自由�、人格自愿�;客觀說(shuō)著重保護(hù)權(quán)利人的人格尊嚴(yán)、人格圖像��。換言之�,不是所有個(gè)人信息都屬于私密信息,如身份證號(hào)碼�、手機(jī)號(hào)碼、姓名�,這些信息本身以及信息組合起來(lái)往往難以描繪出權(quán)利人的人格圖像��,也難以附著人格尊嚴(yán)���。在我國(guó),采取“主觀說(shuō)+客觀說(shuō)”并存的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)�����,意味著��,我國(guó)對(duì)私密信息的保護(hù)既不同于美國(guó)�,也不同于歐洲,而是既保護(hù)人格意愿����,又保護(hù)人格圖像。此外��,回到我國(guó)司法實(shí)踐中��,上述規(guī)律和需求也十分明顯�。線下空間中發(fā)生的隱私權(quán)糾紛中,訴爭(zhēng)信息往往表現(xiàn)為權(quán)利人的負(fù)面信息�����,或者容易對(duì)其產(chǎn)生不利影響的信息,如未婚生子�����、特殊疾病等�。原告試圖保護(hù)的這部分負(fù)面私密信息,體現(xiàn)出的價(jià)值更多是人格尊嚴(yán)——控制人格形象�,而原告試圖保護(hù)的身份證號(hào)碼�、手機(jī)號(hào)碼等獨(dú)立信息,沒(méi)有附著人格尊嚴(yán)�����、圖像利益�����,體現(xiàn)出的價(jià)值更多是人格自由——個(gè)人意志的自我表達(dá)��。雖然隱私不只是負(fù)面信息�,也包括正面信息;但管中窺豹�,我國(guó)《民法典》之所以在隱私權(quán)之外創(chuàng)設(shè)個(gè)人信息,也是為了凸顯隱私權(quán)和個(gè)人信息所保護(hù)的人格利益存在差異。而這一差異��,就體現(xiàn)在客觀說(shuō)����。從這一視角,在線下空間對(duì)私密信息加以保護(hù)時(shí)����,就有必要在通過(guò)主觀說(shuō)區(qū)分了與其他傳統(tǒng)人格權(quán)的同時(shí),再通過(guò)客觀說(shuō)與個(gè)人信息區(qū)分開(kāi)來(lái)���。這也印證了線下空間中�,“主觀說(shuō)+客觀說(shuō)”這一并存的裁判標(biāo)準(zhǔn)比較符合我國(guó)實(shí)際情況��,具有很強(qiáng)的合理性����。

(二)線上空間認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的合理性分析

私密信息的認(rèn)定發(fā)生在線下空間時(shí),無(wú)論是單一信息抑或是組合信息���,都只需判斷主觀說(shuō)和客觀說(shuō)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)����。而發(fā)生在線上空間,若為單一信息��,還需另外判斷合理期待理論����;若為組合信息,還需另外判斷合理期待理論和場(chǎng)景論��。其合理性���,可通過(guò)對(duì)比線上和線下利益需求的差異性�,窺見(jiàn)一二����。“隱私之所以是重要的��,是因?yàn)樗o我們提供了一個(gè)躲避服從壓力的場(chǎng)所�����,并且我們可以有從事被禁止行為的自由�����,我們有探索、挑戰(zhàn)和試驗(yàn)的自由���。隱私侵權(quán)之所以是有害的�,是因?yàn)樗刮覀兤毓饬?���,這會(huì)使得我們喪失自尊人格。” 權(quán)利人對(duì)私密信息的利益需求����,與法律能夠給予權(quán)利人的自由息息相關(guān)。

1.線下空間可實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人利益的絕對(duì)保護(hù)

線下場(chǎng)景中�����,私密信息若只強(qiáng)調(diào)個(gè)人層面利益的絕對(duì)保護(hù)�,不僅可以對(duì)權(quán)利人本人提供較好的保護(hù),信息的流動(dòng)也不會(huì)造成權(quán)利人與其他利益主體的沖突關(guān)系�。首先,無(wú)論是客觀說(shuō)保護(hù)的人格尊嚴(yán)還是主觀說(shuō)保護(hù)的人格自由均體現(xiàn)為個(gè)人層面的利益��,只解決了權(quán)利人本人的利益保護(hù)�����。此時(shí),私密信息的利益需求����,一般也僅圍繞個(gè)人層面的尊嚴(yán),強(qiáng)調(diào)“隱私對(duì)個(gè)人利益的絕對(duì)保護(hù)”��。其次���,在線下空間�����,與日常社會(huì)交往緊密相關(guān)的信息���,如手機(jī)號(hào)碼等由于不符合客觀說(shuō)的要求,并不作為私密信息限制他人的使用��。加之��,權(quán)利人對(duì)私密信息享有的權(quán)利范圍主要取決于個(gè)人的主觀意愿�����。如果權(quán)利人的私人事務(wù)已經(jīng)被公眾知曉����,那么無(wú)論知曉其私人事務(wù)的人有多少,他的私人事務(wù)都不能再被稱作“私密信息”����。但若其私人事務(wù)處于“完全秘密”的狀態(tài)時(shí),他有權(quán)利對(duì)此類私人事務(wù)選擇私下告知某人或某幾人��,并依舊對(duì)其他人保密�,權(quán)利人是否要告知他人往往不需要關(guān)注他人的合理期待,不需要關(guān)注與他人利益需求的平衡�����。主觀說(shuō)與客觀說(shuō)即已滿足保護(hù)需求�。

2.線上空間無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人利益的絕對(duì)保護(hù)

在線上空間,保護(hù)權(quán)利人私密信息的利益需求受到人機(jī)交互的限制�����。除了對(duì)權(quán)利人本人的絕對(duì)保護(hù)����,關(guān)系層面和社會(huì)層面的利益需求也需體現(xiàn)。這意味著線上空間采用多種認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的合理性�。

(1)個(gè)人層面:人格利益仍需保護(hù)

線上空間的私密信息也關(guān)涉本人的人格利益�����。比如��,朱某訴百度公司案中�,朱某隨機(jī)輸入的減肥����、流產(chǎn)等信息,被百度平臺(tái)收集����、整合,描繪出一個(gè)與減肥����、流產(chǎn)等信息相關(guān)的形象,并被推薦相關(guān)廣告�。這種不為人知的形象信息顯然是朱某內(nèi)心深處不愿被知悉的自我形象。我國(guó)已將隱私權(quán)和名譽(yù)權(quán)區(qū)分開(kāi)來(lái)�,因此���,個(gè)人“公眾”形象所體現(xiàn)的精神利益應(yīng)由名譽(yù)權(quán)而非隱私權(quán)保護(hù)�����。而本案中����,這種自我形象的精神利益不來(lái)自于公眾的評(píng)價(jià),只體現(xiàn)為個(gè)人的自我認(rèn)知�、自我評(píng)價(jià)。這種人格圖像的利益與線下空間無(wú)異��,權(quán)利人都有強(qiáng)烈的保護(hù)需求�����。

(2)關(guān)系層面:限制“部分主體”的需求應(yīng)予滿足

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及�����,私密信息的傳播媒介由線下轉(zhuǎn)移到線上����,從人與人的關(guān)系來(lái)看,私密信息保護(hù)所面臨的威脅與線下空間相似�����,都在于隱私權(quán)和言論自由之間的緊張關(guān)系需要平衡。無(wú)論在看得見(jiàn)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)����,還是在看不見(jiàn)的算法環(huán)境中,雖然用戶主動(dòng)向某網(wǎng)站或應(yīng)用輸入了自身的信息�,留下了行為軌跡,但并不代表著用戶愿意其他主體也知道這些信息����,也不代表著用戶同意其他主體任意訪問(wèn)、使用�、傳輸這些信息而毫無(wú)芥蒂。換言之���,隱私權(quán)并不一定和公開(kāi)相對(duì)立����。

此外��,我國(guó)已有判決顯示��,用戶個(gè)人評(píng)價(jià)隱私的“私密性”時(shí)�����,“不愿為別人知道的秘密”中的“別人”��,顯然不是“除了自己以外的所有人”�,比如不包括父母,不包括自己的左鄰右舍�����,不包括自己的朋友圈�����。如�,黃某某訴萍鄉(xiāng)市維斯瑞國(guó)際體育發(fā)展有限公司肖像權(quán)、隱私權(quán)糾紛案中����,黃某某發(fā)在朋友圈中的減肥瘦身對(duì)比照,仍屬于本人的私密信息����,雖然在朋友圈公布,但不代表著對(duì)除自己之外的�、不特定的所有對(duì)象公開(kāi)。可見(jiàn)�,在網(wǎng)絡(luò)空間中,人與人關(guān)系層面中部分限制����、部分公開(kāi)的需求,對(duì)私密信息的保護(hù)同樣重要���。此種情況下��,部分公開(kāi)的私密信息����,是否對(duì)所有人都具有公開(kāi)性�����,就需要考慮社會(huì)交往的一般性標(biāo)準(zhǔn)�����,即合理期待理論���。若社會(huì)一般人對(duì)此都認(rèn)為�,權(quán)利人的主觀意愿只是對(duì)部分人公開(kāi),則對(duì)其他人來(lái)說(shuō)�,該事項(xiàng)仍需被作為私密信息加以保護(hù)。

(3)社會(huì)層面:信息流轉(zhuǎn)使用的需求應(yīng)予滿足

由于大數(shù)據(jù)�����、云計(jì)算���、深度學(xué)習(xí)等新技術(shù)的發(fā)展,私密信息面臨的威脅不僅來(lái)自于他人的不正當(dāng)曝光或披露��,也包括網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的處理行為�����。此時(shí)��,原告試圖保護(hù)的利益既有一般人格利益��,也體現(xiàn)出對(duì)自治的追求���。如果按照線下空間的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)����,信息的披露和使用,主要取決于個(gè)人的意愿�;那么意味著個(gè)人不愿意公開(kāi)的信息都屬隱私,只要個(gè)人愿意����,可以盡可能地將個(gè)人信息保留為私密狀態(tài),阻止信息向他人流動(dòng)���;最終社會(huì)層面的信息合理流動(dòng)必然受阻���。但人工智能發(fā)展至今,人們無(wú)法做到為了保護(hù)自己而完全退出算法環(huán)境��。如果允許這種退出是普遍的����,將會(huì)造成另一種“社會(huì)層面”的損害,比如技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展需求無(wú)法獲得正當(dāng)性保障����。實(shí)際上,針對(duì)人工智能等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引發(fā)的隱私保護(hù)危機(jī)��,我國(guó)一直在探索有效的監(jiān)管制度���,如2022年和2023年分別實(shí)施的《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》和《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》均規(guī)定�����,不得使用推薦技術(shù)和生成式人工智能服務(wù)侵害他人的隱私權(quán)之合法權(quán)益�。但同時(shí),以上規(guī)定亦明確了促進(jìn)人工智能技術(shù)完善更新的價(jià)值理念����。

要實(shí)現(xiàn)技術(shù)包容性的立法目的�,不得不正視人工智能時(shí)代的技術(shù)發(fā)展依賴海量用戶信息這一基本利益需求。因此對(duì)私密信息加以保護(hù)時(shí)�����,不能只考量個(gè)人的利益��,將私密信息置于絕對(duì)嚴(yán)格的保護(hù)高度��,必須盡可能保障信息的高效流動(dòng)�����。否則�,以線下空間的強(qiáng)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)認(rèn)定線上空間的私密信息����,就只能保護(hù)個(gè)人層面的絕對(duì)利益�,難以保障社會(huì)層面的整體利益。正如此�����,要滿足多方利益需求�,私密信息的保護(hù)客體不得不回應(yīng)信息流動(dòng)中關(guān)系層面和社會(huì)層面的價(jià)值訴求。相應(yīng)地���,個(gè)人絕對(duì)控制的領(lǐng)域勢(shì)必要加以限縮�。為了與技術(shù)發(fā)展相適應(yīng)����,這種限縮的標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)化的趨勢(shì),這便是實(shí)踐中適用場(chǎng)景論的合理性��,即根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景�,來(lái)判斷權(quán)利人的意愿是否需進(jìn)行限縮。

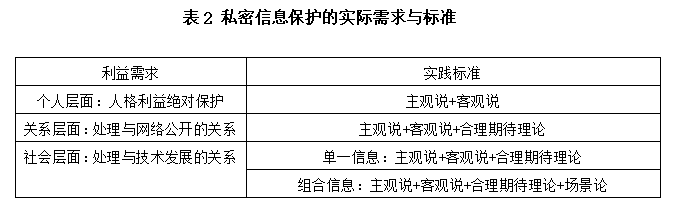

總之��,我國(guó)實(shí)踐中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)�����,既強(qiáng)調(diào)了個(gè)人層面的保護(hù),也關(guān)注到關(guān)系層面和社會(huì)層面的保護(hù)���。不同認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)乃為了回應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)���、人工智能等技術(shù)發(fā)展對(duì)私密信息利益保護(hù)的新需求,乃努力填充人際關(guān)系交往層面和社會(huì)層面的利益保護(hù)(見(jiàn)表2)�。具體來(lái)看,一是�����,從個(gè)人角度來(lái)看��,如果某信息并未進(jìn)入信息流動(dòng)的場(chǎng)景之中�,還只處于自己控制的范圍之內(nèi)�,此時(shí),受保護(hù)的利益需求只來(lái)自于個(gè)人����。那么無(wú)論是線上還是線下,采主觀說(shuō)與客觀說(shuō)并存的標(biāo)準(zhǔn)�,可以完成對(duì)個(gè)人人格利益的絕對(duì)保護(hù)�����。二是�����,從關(guān)系層面來(lái)看����,如果某信息已經(jīng)進(jìn)入到信息流動(dòng)的“部分人”場(chǎng)景之中����,在線下空間該部分人可以較為清楚地知悉該信息是否保有秘密狀態(tài)。此時(shí)�,該信息是否可繼續(xù)流動(dòng),以權(quán)利人的意愿為主并無(wú)不妥���,采主觀說(shuō)與客觀說(shuō)并存的標(biāo)準(zhǔn)�����,可以完成對(duì)個(gè)人人格利益和他人言論自由的平衡保護(hù)����。在線上空間,該部分人則未必清楚地知悉該信息是否保有秘密狀態(tài)�����。此時(shí)���,該信息是否可繼續(xù)流動(dòng)��,完全以權(quán)利人的意愿為主����,難以完成對(duì)個(gè)人人格利益和他人言論自由的平衡保護(hù)��。在主觀說(shuō)與客觀說(shuō)并存的基礎(chǔ)上�,仍需判斷合理期待理論,意在限縮權(quán)利人控制的私密信息范圍����。三是�,從社會(huì)層面來(lái)看,如果某信息已經(jīng)進(jìn)入到信息流動(dòng)的社會(huì)場(chǎng)景之中���,信息則具有促進(jìn)技術(shù)發(fā)展應(yīng)用的社會(huì)需求�����。此時(shí)私密信息的保護(hù)范圍不僅需受合理期待理論的限制�����,還要考慮與信息平臺(tái)等技術(shù)主體之間的利益平衡�����,根據(jù)實(shí)際情況適用場(chǎng)景論��。

三�、私密信息認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)多元化的原因

從司法認(rèn)定樣態(tài)來(lái)看,私密信息在線下空間的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)較為固定���,均體現(xiàn)為“主觀說(shuō)+客觀說(shuō)”的同一標(biāo)準(zhǔn)�����。只是在線上空間����,由于信息生成的多樣性與利益需求的復(fù)雜性,認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成才增加了合理期待理論���、場(chǎng)景論等其他標(biāo)準(zhǔn)�。這是因?yàn)?,信息是有載體的,信息所依附的載體發(fā)生變化�,面臨的風(fēng)險(xiǎn)不盡相同。民事法律規(guī)范為應(yīng)對(duì)不同的信息保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)����,以載體形式為依據(jù),將民事權(quán)益區(qū)分為隱私權(quán)和個(gè)人信息����。有學(xué)者用“三分法”進(jìn)一步將二者區(qū)分為純粹的個(gè)人隱私、隱私性信息�����、純粹的個(gè)人信息�����。而個(gè)人信息又被《個(gè)人信息保護(hù)法》區(qū)分為純粹的個(gè)人信息和敏感個(gè)人信息�����。正是不同信息權(quán)益的保護(hù)規(guī)則和保護(hù)需求存在差異��,才造成了實(shí)踐中私密信息的認(rèn)定疊加了其他信息權(quán)益的判斷標(biāo)準(zhǔn)�����,造成了多元化的認(rèn)定現(xiàn)狀�。

(一)實(shí)踐中私密信息認(rèn)定疊加了隱私和個(gè)人信息雙重標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)《民法典》第1034條第3款“個(gè)人信息中的私密信息,適用有關(guān)隱私權(quán)的規(guī)定”���,學(xué)者普遍認(rèn)為��,隱私權(quán)與個(gè)人信息保護(hù)的范圍存在交叉���。由于許多個(gè)人信息本身具有私密性,而許多隱私也是以個(gè)人信息的形式表現(xiàn)出來(lái)�����,所以�,某行為可能同時(shí)侵害隱私權(quán)和個(gè)人信息這兩種民事權(quán)益,發(fā)生競(jìng)合的侵權(quán)形態(tài)��,受害人可以選擇對(duì)自身最為有利的方式加以主張。如����,甲無(wú)故泄漏散布乙私人病歷信息,同時(shí)侵犯了乙的隱私權(quán)和個(gè)人信息�����。

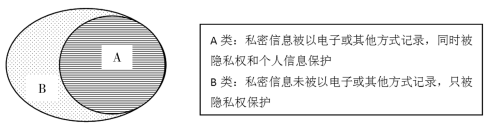

但隱私不限于信息的形態(tài)��,它還可以個(gè)人活動(dòng)�����、個(gè)人私生活等方式體現(xiàn)����,且并不需要記載下來(lái)。而個(gè)人信息必須以一定的方式表現(xiàn)出來(lái)����,尤其是以電子等數(shù)字化方式記錄或記載,個(gè)人的幾乎所有情況都可能成為個(gè)人信息�。比如,甲乙口頭聊天��,內(nèi)容中包括甲未婚生子不為人知的秘密。若該秘密沒(méi)有以錄音����、文字等一定的方式被記錄下來(lái)�,則不屬于個(gè)人信息,僅屬于個(gè)人隱私中的私密信息��。具體而言�����,單就私密信息的保護(hù)�����,隱私權(quán)和個(gè)人信息的保護(hù)范圍并不是交叉關(guān)系而是包含關(guān)系����,見(jiàn)圖1。

圖1 隱私權(quán)和個(gè)人信息對(duì)私密信息的保護(hù)范圍

若與前表1對(duì)比����,會(huì)發(fā)現(xiàn)司法樣態(tài)中都出現(xiàn)了“主觀說(shuō)(信息自決論)”這一標(biāo)準(zhǔn)。這意味著表1中梳理的訴爭(zhēng)“私密信息”乃以電子等方式記錄的個(gè)人信息(即圖1中的A類)�。按照通常的文義解釋�����,若當(dāng)事人只請(qǐng)求隱私權(quán)的侵權(quán)救濟(jì)���,法官是不需要考慮是否侵害個(gè)人信息的。但作為主觀說(shuō)的信息自決論主要反映和保護(hù)的個(gè)人信息權(quán)益��,強(qiáng)調(diào)由個(gè)人自己決定何時(shí)于何種方式在何種范圍內(nèi)公開(kāi)個(gè)人生活事實(shí)之權(quán)��。它賦予個(gè)人自我保護(hù)個(gè)人信息資料以阻止不當(dāng)收集��、處理�、傳播、利用個(gè)人信息的權(quán)利�,它承認(rèn)每個(gè)人對(duì)涉及個(gè)人資料提供、利用的過(guò)程皆有積極參與和自我決定���、以抗拒他人恣意干涉的積極自由權(quán)�����。信息自決論反映的權(quán)利屬性乃積極控制權(quán)�,并非消極防御權(quán)���。隱私權(quán)究竟屬于消極防御權(quán)還是積極控制權(quán)�,曾一度成為學(xué)界熱議點(diǎn)。司法實(shí)踐中���,對(duì)隱私權(quán)利的功能定位經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段的變化。主要分水嶺為2014年8月21日公布的《最高人民法院關(guān)于審理利用信息網(wǎng)絡(luò)侵害人身權(quán)益民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》)和2021年1月1日起施行的《民法典》�。

第一階段,2014年之前�����,權(quán)利屬性更多被認(rèn)為是消極防御權(quán)��。如楊某與沈陽(yáng)日?qǐng)?bào)社肖某名譽(yù)權(quán)�、隱私權(quán)糾紛上訴案中指出,“公民就個(gè)人隱私享有禁止他人干涉的權(quán)利��。”第二階段���,權(quán)利屬性更偏向于積極控制權(quán)���。最高人民法院公布《規(guī)定》第12條,確定了網(wǎng)絡(luò)信息隱私的判斷標(biāo)準(zhǔn)��。該標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)了網(wǎng)絡(luò)信息隱私應(yīng)受當(dāng)事人的同意和約定的約束,這實(shí)際上已經(jīng)具有了“信息自主權(quán)”的基本內(nèi)涵���。以北大法寶司法案例庫(kù)為全樣本��,以2014年8月21日至2020年8月21日為審結(jié)日期��,以“隱私”和“自主決定”為全文關(guān)鍵詞����,共查找到3件有效案例�����;以“隱私”“識(shí)別”為全文關(guān)鍵詞�,共查找到60件有效案例。以上案例均適用信息自主原則進(jìn)行裁判�����。如龐某與某航空公司等隱私權(quán)糾紛案中��,法官指出����,個(gè)人有權(quán)自主決定是否公開(kāi)及如何公開(kāi)其整體個(gè)人信息��。第三階段���,2021年《民法典》實(shí)施以來(lái),私密信息作為隱私的一部分�����,與個(gè)人信息區(qū)別為不同的法益被加以保護(hù)�����。按主流觀點(diǎn)����,隱私權(quán)表現(xiàn)為消極防御權(quán)�,個(gè)人信息表現(xiàn)為積極控制權(quán),這是從權(quán)利層面對(duì)二者的區(qū)分��。主要依據(jù)在于《個(gè)人信息保護(hù)法》為個(gè)人信息建構(gòu)了以知情同意為核心的保護(hù)規(guī)則���,隱私的認(rèn)定不再突出強(qiáng)調(diào)信息自主權(quán)原則�����。比如����,在凌某某訴北京微播視界科技有限公司隱私權(quán)、個(gè)人信息權(quán)益侵權(quán)責(zé)任糾紛中�����,法官在判斷抖音APP的行為是否侵害了用戶的隱私權(quán)時(shí)�,并不關(guān)注抖音APP行為過(guò)程中的用戶積極控制權(quán),而是將隱私權(quán)作為消極防御權(quán)�,只判斷用戶對(duì)抖音APP行為的結(jié)果是否享有防御權(quán)。

《民法典》出臺(tái)后����,隱私權(quán)的性質(zhì)由積極控制權(quán)退回到消極防御權(quán),似已無(wú)爭(zhēng)議���,成為通說(shuō)����。但司法實(shí)踐中對(duì)私密信息的保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)恰恰說(shuō)明了�,是否要采主觀說(shuō)作為判斷標(biāo)準(zhǔn),并不取決于請(qǐng)求救濟(jì)的權(quán)利是隱私權(quán)還是個(gè)人信息,而是取決于信息的表現(xiàn)形式����。如果私密信息已經(jīng)以電子或其他方式記錄,即使當(dāng)事人主張隱私權(quán)侵權(quán)救濟(jì)��,法官也會(huì)一并判斷主觀說(shuō)����。此種情形下,主觀說(shuō)體現(xiàn)的積極控制權(quán)并不來(lái)自隱私權(quán)��,而是來(lái)自個(gè)人信息���。換言之���,主觀說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)的采納并非為了改變隱私權(quán)之消極防御性質(zhì)���,而是在疊加了個(gè)人信息的保護(hù)需求后��,個(gè)人信息層面的積極控制性難以避免���。同時(shí),可推斷出,若某私密信息僅屬于隱私�����,當(dāng)事人請(qǐng)求救濟(jì)的隱私權(quán)只具有消極防御權(quán)��,不需一并判斷主觀說(shuō)���。當(dāng)然�����,不可否認(rèn)的是�,司法實(shí)踐中靈活疊加個(gè)人信息保護(hù)中的“信息自決論”主觀標(biāo)準(zhǔn)�����,確實(shí)突破了隱私權(quán)的一般性質(zhì)——消極防御權(quán)����。

(二)私密信息認(rèn)定疊加了敏感個(gè)人信息的標(biāo)準(zhǔn)

場(chǎng)景論又稱情境理論,由美國(guó)海倫·尼森鮑姆(Helen Nissenbaum)提出�����,用于評(píng)價(jià)信息隱私中的“敏感性”。他明確指出��,美國(guó)許多學(xué)者���,如雷蒙·德瓦克(Raymond Wacks)�、查爾斯·弗里德(Charles Fried)�����、湯姆·格雷蒂(Tom Gerety)��、威廉·帕倫特(William Parent)等���,都將信息的敏感程度作為判斷是否侵犯隱私的關(guān)鍵因素����。而他提出情境理論就是為了打破“敏感—非敏感”的嚴(yán)格二分法���,認(rèn)為要充分考慮信息當(dāng)下的情境,才能作出信息是否敏感的結(jié)論�����。

我國(guó)許多學(xué)者借鑒場(chǎng)景論來(lái)構(gòu)建我國(guó)的隱私或敏感個(gè)人信息保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),司法實(shí)踐中亦開(kāi)始采納�。但依據(jù)我國(guó)法律,敏感個(gè)人信息與私密信息屬于不同客體��。學(xué)者就敏感個(gè)人信息與私密信息的關(guān)系具有爭(zhēng)議����,產(chǎn)生了交叉關(guān)系說(shuō)、獨(dú)立并存說(shuō)�����、包含說(shuō)����、同一說(shuō)等幾種觀點(diǎn)。具體而言��,二者的規(guī)范目的并不相同�����,無(wú)論是否以電子等方式記錄�����,所有的私密信息都適用于隱私權(quán)的保護(hù),隱私權(quán)作為對(duì)世權(quán)���,旨在保護(hù)私生活安寧和秘密不受侵?jǐn)_�����,強(qiáng)調(diào)人格權(quán)的絕對(duì)保護(hù)����。而敏感個(gè)人信息是強(qiáng)調(diào)某些信息具有高敏感度�,一旦泄露可能導(dǎo)致人格受損、引發(fā)歧視和妨害人格尊嚴(yán)���,屬于個(gè)人信息中的一種類型����,強(qiáng)調(diào)對(duì)信息處理者處理活動(dòng)的規(guī)范��。隱私權(quán)的義務(wù)主體可以是除權(quán)利人之外的所有民事主體����;而《個(gè)人信息保護(hù)法》中就敏感個(gè)人信息的規(guī)定,更多的是規(guī)范信息主體與信息處理者之間的權(quán)利和義務(wù)�����。

那我國(guó)為何要在私密信息之外�����,在《個(gè)人信息保護(hù)法》中重新建構(gòu)敏感個(gè)人信息的特殊保護(hù)制度呢����?有學(xué)者指出,主要是受到域外其他國(guó)家或地區(qū)的立法影響��,比如歐盟《一般數(shù)據(jù)保護(hù)條例》規(guī)定了個(gè)人敏感數(shù)據(jù)���,美國(guó)《消費(fèi)者隱私保護(hù)法案》規(guī)定了敏感個(gè)人可識(shí)別信息�����。此外�����,相較于隱私權(quán)的絕對(duì)保護(hù)和事后侵權(quán)救濟(jì)模式�,個(gè)人信息的保護(hù)則采實(shí)用主義立場(chǎng)��,強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)制,追求安全保障與技術(shù)發(fā)展的多方利益平衡����。采用敏感個(gè)人信息規(guī)則,可以通過(guò)明確的法律標(biāo)準(zhǔn)將個(gè)人信息中的危險(xiǎn)客觀化����,以損害發(fā)生的容易程度作為敏感性評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn),來(lái)回避判斷私密信息時(shí)的主觀性因素���。

所以說(shuō)���,表1反映出的司法樣態(tài)中,對(duì)私密信息的認(rèn)定采納“場(chǎng)景論”���,明顯是借鑒了敏感個(gè)人信息的保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)�����。換言之���,出現(xiàn)私密信息與敏感個(gè)人信息之間不同標(biāo)準(zhǔn)的混淆與誤用。既然存在標(biāo)準(zhǔn)的混淆與誤用,司法裁判是否傾向于通過(guò)敏感個(gè)人信息而非私密信息���,對(duì)當(dāng)事人提供保護(hù)呢��?以威科先行法律信息庫(kù)為全樣本,以“敏感個(gè)人信息”為關(guān)鍵詞��,以“人格權(quán)糾紛”為案由���,截至2024年10月30日����,近三年來(lái)的相關(guān)民事判決書共檢索到12份�����。而以“私密信息”為關(guān)鍵詞��,能檢索到的民事判決書多達(dá)168份�����。對(duì)比之下��,實(shí)踐中,法官還是傾向于私密信息的裁判�����,或者說(shuō)��,更傾向于隱私權(quán)與個(gè)人信息的區(qū)分保護(hù)���,較少關(guān)注敏感個(gè)人信息與私密信息的區(qū)分保護(hù)����。甚至在有些案件中�����,即使當(dāng)事人主張個(gè)人信息侵權(quán)���,且受侵害的個(gè)人信息屬于敏感個(gè)人信息�,法院仍會(huì)重點(diǎn)關(guān)注是否侵害私密信息���。比如���,徐某1與北京市某醫(yī)院等隱私權(quán)��、個(gè)人信息保護(hù)糾紛案中�����,某醫(yī)院未經(jīng)徐某1同意和授權(quán)向王某提供了徐某1的病歷���,徐某1主張侵犯了其個(gè)人信息�����。二審時(shí)法院認(rèn)為一審法院將本案案由確定為個(gè)人信息保護(hù)糾紛不夠全面����,應(yīng)調(diào)整為隱私權(quán)、個(gè)人信息保護(hù)糾紛��;并認(rèn)定病歷資料信息既屬于敏感個(gè)人信息也屬于私密信息���。但是從判決結(jié)果來(lái)看�,增加隱私權(quán)的判斷�,并未對(duì)當(dāng)事人權(quán)益救濟(jì)產(chǎn)生明顯的影響。二審法院在判斷瀏覽記錄信息時(shí)���,法官只是借鑒了場(chǎng)景論的判斷方法�����,并未用敏感個(gè)人信息替代私密信息的判斷���?�?梢哉f(shuō)���,實(shí)踐中,對(duì)私密信息的判斷仍具有強(qiáng)烈的需求��。且經(jīng)對(duì)比�����,通常在判斷線上組合信息時(shí)���,法官才會(huì)考慮“場(chǎng)景論”的適用�����。

四����、私密信息認(rèn)定的類型化方案

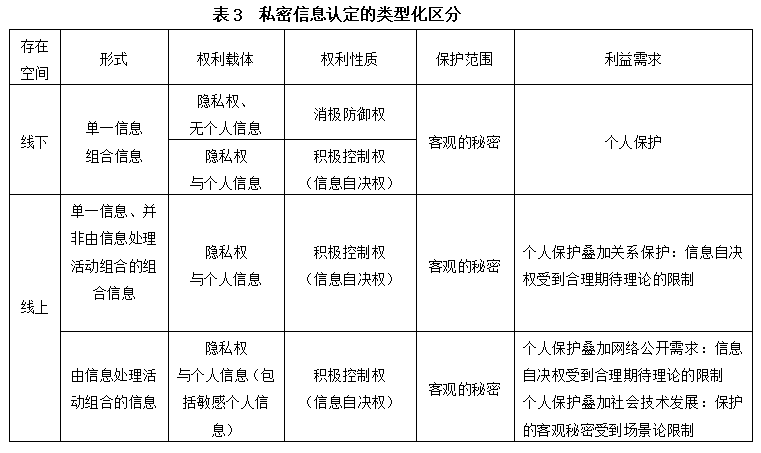

基于私密信息保護(hù)需求多元化的合理性,及私密信息的保護(hù)疊加個(gè)人信息甚至敏感個(gè)人信息標(biāo)準(zhǔn)的必要性�,采單一維度標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定私密信息勢(shì)必難以周全。構(gòu)建多維度認(rèn)定私密信息的方案�����,仍需考慮當(dāng)下司法實(shí)踐中的合理做法���,區(qū)分私密信息存在的空間����、形式���、載體(見(jiàn)表3),將認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)予以類型化�����。

(一)私密信息認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的類型化區(qū)分

按照表3的區(qū)分方式����,可以將私密信息的認(rèn)定情形總結(jié)為四種類型��,無(wú)論哪種類型����,受保護(hù)的都是一種秘密����,即需滿足客觀說(shuō)的標(biāo)準(zhǔn):

一是若某私密信息存在線下的物理空間,無(wú)論是否獨(dú)立存在����,只要未以電子或其他方式記錄,則僅受隱私權(quán)保護(hù)��,不受個(gè)人信息保護(hù)�,不需額外疊加積極控制需求的主觀說(shuō)。此時(shí)��,只有一個(gè)方面的判斷�,即客觀說(shuō)。

二是若某私密信息存在線下的物理空間����,無(wú)論是否獨(dú)立存在,只要以電子或其他方式記錄����,則不僅受隱私權(quán)保護(hù)�����,還受個(gè)人信息保護(hù)��,需額外疊加積極控制需求的主觀說(shuō)�����。此時(shí)�,有兩個(gè)方面的判斷�����,即客觀說(shuō)與主觀說(shuō)����。以上兩種情形�����,都可以實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人隱私權(quán)的絕對(duì)保護(hù)�����。

三是若某私密信息存在線上的網(wǎng)絡(luò)空間,只能以電子或其他方式記錄���,無(wú)論是否獨(dú)立存在����,則不僅受隱私權(quán)保護(hù)����,還受個(gè)人信息保護(hù),需額外疊加積極控制需求的主觀說(shuō)�。此外,對(duì)該信息的保護(hù)需平衡個(gè)人的主觀意愿與網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)性的關(guān)系���,還需額外疊加合理期待理論���。共需滿足三個(gè)方面的判斷,即客觀說(shuō)�����、主觀說(shuō)�、合理期待理論���。

四是在第三種情形中,若某組合信息產(chǎn)生于信息處理活動(dòng)��,對(duì)該信息的保護(hù)還需考慮信息的合理流動(dòng)及客觀的危險(xiǎn)評(píng)價(jià)��,需額外疊加場(chǎng)景論��。共需滿足四個(gè)方面的判斷���,即客觀說(shuō)���、主觀說(shuō)、合理期待理論���、場(chǎng)景論�。

若私密信息保護(hù)的利益僅局限在個(gè)人層面�;關(guān)系層面、社會(huì)層面中信息流動(dòng)的相關(guān)利益則無(wú)法實(shí)現(xiàn)�。同樣��,若信息流動(dòng)的合理性基礎(chǔ)或者隱私權(quán)范圍僅建立在權(quán)利人自身的主觀意愿上�,那么與關(guān)系層面和社會(huì)層面相對(duì)應(yīng)的利益則難以獲得保護(hù)。無(wú)論是客觀說(shuō)、主觀說(shuō)�����、合理期待理論����、場(chǎng)景論都是單一維度的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。私密信息的認(rèn)定�����,要滿足多重利益需求����,應(yīng)從單一維度的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘀鼐S度的體系化標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)利益訴求和保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)之間的統(tǒng)一�����。

(二)私密信息認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的三重維度

那么����,以上四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是不是在同一維度判斷呢?明顯不是。主觀說(shuō)反映信息的記錄方式或載體���,進(jìn)而體現(xiàn)出權(quán)利的屬性為積極控制權(quán)�。合理期待理論則反映信息的存在空間轉(zhuǎn)移到線上時(shí)����,主觀說(shuō)需受到合理期待理論的限制??陀^說(shuō)反映的是保護(hù)客體。當(dāng)受保護(hù)的客體產(chǎn)生于信息處理活動(dòng)����,則對(duì)保護(hù)客體的判斷需受到場(chǎng)景論的限制。

直觀來(lái)看����,私密信息的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)受到載體、空間��、產(chǎn)生方式(形式)的影響��。與法學(xué)通常表述逐一對(duì)應(yīng)�����,無(wú)非是權(quán)利屬性、利益范圍����、客體構(gòu)造三個(gè)維度�。其中,利益范圍亦有學(xué)者將其稱為權(quán)利內(nèi)容����。

第一,權(quán)利屬性用來(lái)描述權(quán)利本身所具有的特性和功能���,是指權(quán)利人為保護(hù)私密信息所具有的權(quán)能��。主要涉及主觀說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)的適用�����。若某私密信息既受隱私權(quán)保護(hù)又受個(gè)人信息保護(hù)����,需考慮權(quán)利屬性疊加了隱私權(quán)的消極防御性和個(gè)人信息的積極控制性����,判斷時(shí)需適用主觀說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)�。若其僅受隱私權(quán)保護(hù)�,則權(quán)利屬性僅為消極防御權(quán),不需額外適用主觀說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)����。

第二,利益范圍用來(lái)描述私密信息的外延���,判斷個(gè)人對(duì)私密信息控制的范圍����。個(gè)人對(duì)私密信息控制的范圍受到他人認(rèn)知的限制����,他人包括自然人以及信息平臺(tái)、國(guó)家等其他民事主體��。若需受到他人認(rèn)知的限制�,則適用合理期待理論;若不需受他人認(rèn)知的限制����,則不適用合理期待理論。

第三�,客體構(gòu)造用來(lái)描述私密信息的內(nèi)涵本質(zhì)�����,是私密信息指向的對(duì)象�����。包括客觀說(shuō)和場(chǎng)景論兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?���?陀^說(shuō)用來(lái)判斷客觀存在的秘密,場(chǎng)景論用于不易于直接判斷的情形�,如算法組合加工的信息。場(chǎng)景論可參照敏感個(gè)人信息的判斷因素����,判斷信息是否具有客觀危險(xiǎn)性。

實(shí)踐中���,亦有部分判決體現(xiàn)了這三個(gè)維度的應(yīng)用�。比如�,在陳某與北京百度網(wǎng)訊科技有限公司個(gè)人信息保護(hù)糾紛案中,法官認(rèn)為�,就權(quán)利屬性這一維度�����,認(rèn)為“個(gè)人信息可以兼具消極防御性和積極利用性”����;就利益范圍這一維度����,認(rèn)為主觀說(shuō)需受到合理期待理論的限制,指出“不能僅由信息主體的單方主觀意愿來(lái)決定信息是否屬于私密信息����,還要從社會(huì)公眾的一般認(rèn)知和價(jià)值衡量的角度出發(fā),考慮一般公眾對(duì)該信息作為私密信息的認(rèn)知和期待”���。就客體構(gòu)造這一維度��,認(rèn)為客觀說(shuō)要受到場(chǎng)景論限制�����,指出“是否屬于私密信息需結(jié)合案件具體情況分析���,核心考慮因素包括該信息對(duì)于維護(hù)自然人的人格尊嚴(yán)和人格自由的重要程度以及對(duì)于維護(hù)社會(huì)正常交往�����、信息自由等重要程度等”��。

(三)私密信息認(rèn)定方案在AI場(chǎng)景中的合理應(yīng)用

以上體系性解釋分別從權(quán)利屬性�、利益范圍以及客體構(gòu)造三個(gè)不同的層面��,描述了我國(guó)現(xiàn)行私密信息的規(guī)范內(nèi)容��?���;谠撘?guī)范性體系描述���,在應(yīng)對(duì)AI產(chǎn)生的新型法律風(fēng)險(xiǎn)及平衡不同群體利益關(guān)系上��,可以發(fā)揮主觀說(shuō)�����、客觀說(shuō)�、合理期待理論以及場(chǎng)景論的各自優(yōu)勢(shì)���。AI對(duì)私密信息保護(hù)產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)主要有二:一是信息被非法處理�����;二是信息被處理之后形成的組合信息泄漏用戶隱私�����。生成式人工智能等算法通過(guò)其深度計(jì)算學(xué)習(xí)能力可以將用戶在網(wǎng)絡(luò)上留下的各種信息��,整合成較為完整的人格圖像�。AI收集、訪問(wèn)�����、使用的信息很多是用戶之前主動(dòng)輸入的信息����,但是這些信息很可能并不是同一時(shí)間向某個(gè)特定的信息平臺(tái)統(tǒng)一披露的,用戶很可能無(wú)法控制并預(yù)測(cè)生成式AI會(huì)將這些零散的信息加工成何種結(jié)果信息�。這意味著,從成千上萬(wàn)個(gè)零散的個(gè)人信息中整合的信息對(duì)保護(hù)他人私人事務(wù)私密性帶來(lái)的挑戰(zhàn)���,其行為應(yīng)受到法律的規(guī)制����。

同時(shí),在AI場(chǎng)景中保護(hù)私密信息需充分認(rèn)可數(shù)據(jù)整合后“組合信息”的使用價(jià)值��。因?yàn)?/span>AI深度計(jì)算學(xué)習(xí)后產(chǎn)生的結(jié)果信息���,其市場(chǎng)價(jià)值并不完全靠用戶個(gè)人的輸入創(chuàng)造��,編纂該信息的第三方很可能是該信息市場(chǎng)價(jià)值的主要?jiǎng)?chuàng)造者����。無(wú)論用戶是主動(dòng)鍵入�,還是按生成式AI提供的欄目被動(dòng)進(jìn)行選擇�,用戶存留下的信息本身應(yīng)是靜止不動(dòng)的、相互獨(dú)立的����,如果不加以整合分類,不一定具有市場(chǎng)價(jià)值����。而這些靜止的、獨(dú)立的個(gè)人信息的價(jià)值�����,可以被信息平臺(tái)重新創(chuàng)造,也就是通過(guò)AI所描繪出的人格圖像產(chǎn)生新的商業(yè)價(jià)值���。該人格圖像之所以會(huì)有市場(chǎng)價(jià)值�,是因?yàn)樾畔⑵脚_(tái)對(duì)這些個(gè)人信息進(jìn)行了分類整合��。描畫人格圖像所需要的信息除了來(lái)自于用戶有意識(shí)輸入��,也可通過(guò)人機(jī)互動(dòng)產(chǎn)生���。例如�����,網(wǎng)絡(luò)行為軌跡���,即某人何時(shí)何地點(diǎn)擊了何網(wǎng)頁(yè)的網(wǎng)頁(yè)瀏覽信息,就是通過(guò)用戶和網(wǎng)頁(yè)互動(dòng)這種方式形成的��。某種程度上��,恰恰是信息處理者的信息組合行為才賦予了用戶個(gè)人信息的市場(chǎng)價(jià)值。

一是�����,主觀說(shuō)有利于幫助用戶應(yīng)對(duì)AI之不可控的法律風(fēng)險(xiǎn)����。阿爾特曼 (Alterman)曾將私密性定義為“對(duì)自身或族群的接觸者進(jìn)行選擇性控制”;私密性可以被看作一個(gè)邊界控制的過(guò)程�����。在這一過(guò)程中���,通過(guò)“信息自決論”個(gè)體可以約束與誰(shuí)發(fā)生聯(lián)系���,發(fā)生多少聯(lián)系、何種聯(lián)系�。此外�����,在AI場(chǎng)景中隱私權(quán)若僅被定性為消極防御權(quán)��,用戶對(duì)組合后的信息僅能在組合后被動(dòng)主張侵權(quán)責(zé)任,救濟(jì)難謂具有及時(shí)性和激勵(lì)性����。該積極控制性主要用于保護(hù)信息組合后的結(jié)果信息。換言之�,零散的個(gè)人信息與人工智能整合過(guò)的信息應(yīng)作為不同的對(duì)象受到法律評(píng)價(jià)。所以在AI場(chǎng)景中����,就該風(fēng)險(xiǎn)需要通過(guò)知情同意規(guī)則,來(lái)保護(hù)用戶對(duì)信息處理“程度�、方式、范圍���、結(jié)果”的真實(shí)意愿�。

二是�����,合理期待理論有利于尊重合理的信息流動(dòng)需求����。由于每個(gè)人的“自我”發(fā)展程度不盡相同,以及考慮到用戶�����、信息平臺(tái)等不同主體的利益需求不同,僅憑“權(quán)利人主觀意愿”無(wú)法成為信息流動(dòng)的合理性基礎(chǔ)����。合理期待理論的出現(xiàn)和適用一方面是為了限制主觀說(shuō)對(duì)個(gè)人的絕對(duì)保護(hù),促進(jìn)信息的合理流動(dòng)�����;另一方面也對(duì)信息平臺(tái)的處理活動(dòng)提出了安全保障的義務(wù)要求�。比如信息平臺(tái)可以提前優(yōu)化生成式AI模型,主動(dòng)忽略或不跟蹤用戶所輸入的與個(gè)人人格利益相關(guān)的信息��,從而避免組合信息構(gòu)成隱私���。因此在AI場(chǎng)景中�����,既要保護(hù)每個(gè)人的人格尊嚴(yán)��,也要確保該保護(hù)具有一定的社會(huì)性基礎(chǔ),這就要求主觀說(shuō)必須加以調(diào)整和限制��,以符合人們的合理期待。原則上��,用戶個(gè)人主動(dòng)輸入信息平臺(tái)的信息不具有私密性�,應(yīng)可在生成式AI中自由流動(dòng),包括被加工組合�,以及被加工組合的結(jié)果信息亦可以自由流動(dòng)。

三是���,客觀說(shuō)與場(chǎng)景論有利于在風(fēng)險(xiǎn)控制與利益保護(hù)之間取得平衡�。在網(wǎng)絡(luò)空間中���,尤其是AI場(chǎng)景中�����,信息保護(hù)和使用的利益與風(fēng)險(xiǎn)是相對(duì)的�,比如言論自由與隱私保護(hù)�����、信息處理與隱私保護(hù)等�。而且利益與風(fēng)險(xiǎn)孰更值得法律關(guān)注,也會(huì)隨著不同的AI場(chǎng)景發(fā)生變化����。鑒于AI的發(fā)展迭代不斷在加速���,很難以絕對(duì)客觀的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)來(lái)一以貫之適用,因此應(yīng)支持法官在司法實(shí)踐中具有一定的司法裁判空間���?��?傊粼谀?/span>AI場(chǎng)景中���,AI收集�����、使用的用戶信息被客觀說(shuō)直接評(píng)價(jià)為秘密時(shí)����,該部分信息應(yīng)先被納入私密信息的保護(hù)范圍���。在此基礎(chǔ)上���,還需仔細(xì)辨別AI場(chǎng)景中的信息流動(dòng)需求�����,由法官根據(jù)具體場(chǎng)景的客觀危險(xiǎn)判斷,某組合信息保有的秘密狀態(tài)是否值得法律保護(hù)�。

結(jié)語(yǔ)

私密信息的認(rèn)定應(yīng)從權(quán)利屬性、利益范圍和客體構(gòu)造三個(gè)層面建立一套體系性的規(guī)范��。該體系性描述指出了主觀說(shuō)����、客觀說(shuō)、合理期待理論����、場(chǎng)景論等不同學(xué)說(shuō)的區(qū)分性,并建構(gòu)起不同理論學(xué)說(shuō)之間的邏輯關(guān)系�����。依據(jù)該描述����,無(wú)論是線上、線下���,單一信息與組合信息都無(wú)法采絕對(duì)單一的標(biāo)準(zhǔn)���,而是依據(jù)不同的載體��、空間�����、產(chǎn)生方式�,通過(guò)不同標(biāo)準(zhǔn)的組合�����,以實(shí)現(xiàn)人與人之間���、人與信息平臺(tái)之間不同利益關(guān)系的平衡���。明確完善私密信息認(rèn)定的類型化方案并不是要突破現(xiàn)行的立法框架和標(biāo)準(zhǔn),而是利用系統(tǒng)思維解決人工智能技術(shù)發(fā)展所產(chǎn)生的系列權(quán)益保護(hù)問(wèn)題�。這種“理論”層面的建構(gòu),不但不需要立法實(shí)踐承擔(dān)太多的修改變更成本����,而且一定程度上會(huì)縮小裁判和樸素的法感情之間的距離�����?����?梢哉f(shuō),該認(rèn)定體系的建構(gòu)不僅有可操作性����,還有重要的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)考量。

因篇幅限制����,已省略注釋及參考文獻(xiàn)。

引注:張慧:《私密信息標(biāo)準(zhǔn)多元化的批判誤區(qū)與認(rèn)定體系》�����,載《河北法學(xué)》2025年第11期���,第161頁(yè)-180頁(yè)����。